關於1949年的這一場大遷徙,毫無疑問是一次徹底改變台灣人口結構與政治生態的重大歷史事件,無論是兩岸三地還是歐美都有人著書探討。龍應台的《大江大海1949》,從外省人二代的角度出發書寫外省軍民的遷台史,強調「戰爭沒有贏家,和平沒有輸家」的道理,並強調兩岸的和解唯有中共領導人向1949年的「失敗者」們真誠道歉才有可能促成。

相較於龍應台訴諸感性,《1949禮讚》的作者楊儒賓則提供了台灣本省人的觀點,他認為這場大遷徙不只讓台灣有了中華民國這個擁有中華連結,同時又獨立於中國大陸之外的國家架構,同時又讓大量來自對岸的人才,尤其是文化大師齊聚台灣,豐富了寶島的歷史發展。楊儒賓認為1949的渡海南遷,是台灣史上三大移民潮中文化意義最豐富的移民事件。

美國學界雖然對蔣氏父子褒貶不一,卻仍普遍將外省人遷台的歷史視為中國人反抗極權專制,爭取人身自由的典範。華裔學者謝漢蘭(Helen Zia)2019年出版的《離開上海的最後一艘船:逃離毛澤東革命的中國人的史詩故事》(The Last Boat Out of Shanghai: The Epic Story of the Chinese Who Fled Mao's Revolution),稱得上是美國版的《大江大海》。

改革開放後,尤其是2008年馬英九總統上台後,中國大陸出於對台統戰的目的,也一改過去批評來台國民黨人為「反動派」的論點。在「台灣最美麗的風景是人」的時代氛圍下,白先勇的《台北人》、齊邦媛的《巨流河》、王鼎鈞的《昨天的雲》、《怒目少年》、《關山奪路》以及《文學江湖》等作品也跟著大受對岸民眾歡迎。

顯見在兩岸關係融洽的那八年,「遷台文學」一度在大陸成為顯學。《南渡》、《北歸》、《傷別離》,介紹「民國範兒」們在1949年的抉擇,是要追隨政府來台灣,還是留在大陸效忠新政權。不過無論我們如何美化這段歷史,1949年遷台的都不是只有追求自由「民國範兒」或者反抗共產暴政的忠勇老兵,背後還有許多連民進黨都找不到,國民黨與共產黨刻意遺忘的黑暗面。

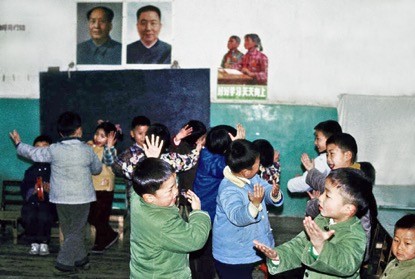

從中共的角度出發,誰是「黑五類」,誰是「紅五類」的判斷標準是效忠毛主席與否。(許劍虹提供)

何為「黑五類」?

在1979年大陸宣告改革開放,解放思想之前,中共一律將1949年隨政府來台的外省人視為「黑五類」看待,哪怕是被抓壯丁來的都不放過。所謂「黑五類」指的就是地主、富農、反革命份子、壞份子以及右派為代表,簡稱為「地、富、反、壞、右」。與「黑五類」相對應的,是以「革命軍人、革命幹部、工人、貧僱農、下中農」為代表的「紅五類」。

「黑五類」與「紅五類」的對立,象徵的是中共以新的統治階級取代「舊中國」的統治階級,只有效忠共產黨,又紅又專的「紅五類」才符合「人民民主專政」中的「人民」標準。只有符合「人民」標準者,才是中國共產黨統治國家的夥伴,其他的對象都不屬於「人民」的範疇,通通為要被「專政」的對象,「黑五類」則被貼上「反人民」標籤,是要被徹底「鎮壓」的反動派。

(相關報導:

許劍虹觀點:中國國民黨「疑美論」的歷史淵源

|

更多文章

)

直到今天,北韓都還以類似「紅五類」與「黑五類」的二分法來區分誰是統治階級,誰是應該被「專政」。凡是出自「黑五類」家族的人,子孫世世代代都無法翻身,唯有效忠金家的「紅五類」享有比一般民眾「更平等」的特權。當然「黑五類」與「紅五類」本身就是中共創造出來的詞彙,目的是鞏固中共的統治,不存在客觀上的好壞之分。

比如只要你是在1949年以前擁有土地的人,或者是稍微有點資產的農民,就很容易被打成「黑五類」中的地主與富農。你只要不支持共產黨的一黨專制,就是壞份子、反革命份子或者右派。凡是1949年以前效力國民政府的軍公教人員,乃至於無黨無派的知識份子都能被列入「黑五類」的後三類,哪怕是「起義」投共的人,也隨時有被「秋後算帳」的風險。

所以到了1979年,伴隨著文化大革命結束與改革開放的到來,中共亦明白這種二分法會阻礙大陸的經濟建設,影響大陸的對美關係,並且不利於對台統戰。「黑五類」雖然不像文革中被打倒的「紅五類」那樣獲得「政治平反」,至少他們的後人得以擺脫社會上的歧視,甚至於進入共產黨、人民政府以及解放軍工作。

抗戰勝利後,國民政府清算「漢奸」,把「漢奸」兩字等同於「通敵者」,就連維琪法國的官員都被冠上了「漢奸」罪名。(許劍虹提供,國史館)

同時遭國共唾棄的「漢奸」

然而所謂「黑五類」中,卻有一夥人是同時不容國民黨與共產黨的,他們就是在第二次世界大戰期間同日本侵略者合作的「漢奸」。共產黨沒有明確把「漢奸」列入「黑五類」當中的任何一類,但「漢奸」卻又可以是「黑五類」當中的任何一類。因為無論是地主、富農、反革命份子、壞份子還是右派都有可能在抗戰期間勾結日本侵略者。

國共兩黨的革命史觀都建立在帶領中華民族富強的民族主義上,雙方針對的列強國家各有不同,國民黨內同時存在著親美與親日的勢力。然而對日抗戰爆發以後,蔣中正領導的重慶國民政府與毛澤東領導的中國共產黨都提倡以反日為核心的中華民族主義,自然讓他們將主張與日本合作的中國人視為敵人看待。

尤其重慶的後台大老闆美國與延安的後台大老闆蘇聯,都希望蔣毛兩人能將雙方的意識形態之爭放一邊,先聯手打敗軸心國。所以把彼此視為頭號大敵的蔣中正與毛澤東,都只能將各自支持者的民族情緒發洩到不受美蘇歡迎的親日派領袖汪精衛身上。日本1945年戰敗後,親日派更是徹底失去了民族主義話語權,沒有任何中國人敢再質疑為什麼「漢奸」大帽只有親日派才能戴。

親美派與親蘇派不只不必擔心自己被罵「漢奸」,還各自在自己的統治範圍內以「肅奸」或者「鋤奸」之名撲殺異己。由於日本在中國確實犯下了戰爭暴行,且與日軍合作的親日派素行不良者也所在多有,國共對「漢奸」的逮捕撲殺確實廣受民眾歡迎。民眾不只為「漢奸」遭逮捕坐牢或者槍斃歡呼,還主動向國共雙方檢舉自己認識的「漢奸」。

不過伴隨著日本投降而來的,是國共雙方彼此都「不忍了」,發起了規模比對日抗戰還要龐大,且更為血腥的內戰。清算「漢奸」的行為戛然而止,國共雙方都基於各自不同的需求,讓「漢奸」得以重新進入兩大陣營工作,甚至於受到重用。那麼國共對啟用「漢奸」的標準又是什麼呢?為什麼有些「漢奸」會選擇留在大陸,有些則冒死跟著來到台灣?

(相關報導:

許劍虹觀點:中國國民黨「疑美論」的歷史淵源

|

更多文章

)

吳化文(左二)等有兵權的和平劍國軍將領,是最受中共歡迎的。(作者許劍虹提供)

中共偏好吸收「精英」型漢奸

國共對「漢奸」的吸收標準,還是以兩黨各自最缺乏什麼類型的人才為吸收標準,比如中華民國空軍在抗戰末期獲得美國的大力栽培,戰後中華民國空軍就不可能吸收汪政權空軍的人才。中華民國海軍則因為失去出海口,沒能得到英美足夠的重視,只能夠在戰後大量啟用汪政權海軍的人才來重建中華民國海軍。

史學家黃仁宇指出,如果蔣中正帶給中國最大的貢獻是建立了社會的上層結構,毛澤東的功勞就是建立了底層結構。因此毛澤東缺的人才,絕對不會是管理底層社會的公務員、地方鄉紳、民兵或者警察,而是真正能協助共產黨統治國家的上層精英與知識份子。尤其是在中央政府裡有服務經驗,對治理國家有經驗的高級公務人員,包括外交家與教育家。

鄉村裡的地主、富農為中共的首要清洗對像,但是城市裡的大商人與資本家卻很受中共歡迎,最大的關鍵就是因為他們有錢。因此許多抗戰時與日本合作的大商人,都在1949年後成為中共口中的「民族資本家」,甚至還能因為他們的財富而躲過後來一系列的政治運動。而這些「民族資本家」之所以樂於與中共合作的原因,居然是因為國民政府的接收大員以「漢奸」罪名勒索他們。

不過最受中共歡迎的,還是握有兵權的和平建國軍將領,比如在濟南投效共軍後,一路打到南京總統府的吳化文就是最好的案例。但是真正具有「不可取代價值」的軍人,絕對不是中共自己就能培育的步兵或者步兵指揮官,而是只有透過國家力量培訓的技術軍種或者兵科。比如空軍與海軍,還有陸軍的裝甲兵、砲兵、高射砲兵都在此一範疇之內。

事實上中國人民解放軍空軍與海軍,接續的不是汪政權的中華民國空軍和海軍,就是滿洲國軍飛行隊及滿洲國江上軍的血緣。陸軍除了步兵外,也清一色是以和平建國軍或者滿洲國軍為基礎所打造,這些技術軍種和兵科的官兵都最少要有初中學歷,可不是在山溝裡打游擊的中共所能培育出來,因此他們格外受到共軍重用,甚至於成為共軍的核心骨幹。

中共擅於在基層社會中發展力量,國民黨則必須要從基層中尋求力量反制。圖為華北戰場上的共軍娃娃兵。(許劍虹提供)

國府借重草根「漢奸」來反共

如前所述,國民政府不只有英美列強的外交承認,還有一套完整的國家機器。所以汪政權的治國人才,包括汪精衛的左膀右臂們不是如陳公博一般被槍決,就是如周佛海一般被捕下獄。凡是沒有兵權的和平建國軍將領,一律依照《懲治漢奸條例》處以極刑。尤其是從中華民國空軍叛逃到汪政權空軍的飛行員,下場更是「唯一死刑」,顯見國民政府對精英級「漢奸」的態度是「欲除之而後快」。

蔣中正急於處決或者關押南京國民政府的高級官員,根據中共的論述是為了遮掩他戰時與汪精衛政權勾結反共的「罪行」,不過筆者認為真正的原因還是在於南京國民政府的高級幹部都是「黨齡」高於蔣中正的國民黨元老。唯有把他們通通消音,蔣中正才能搶奪中國國民黨黨史的話語權,確保自己孫中山繼承人的地位不被挑戰。

至於有兵權的和平建國軍將領,包括孫良誠、郝鵬舉與吳化文等人都被蔣中正當成砲灰看待,送往第一線與共軍相互消耗。吳化文就是在認知到自己只是砲灰之後,做出了投共的選擇,並率領了他被改編為中國人民解放軍第35軍的和平建國軍第3方面軍攻下南京,拉開了中華民國政府遷台的序幕。反正蔣中正無論用什麼理由來整肅汪政權的領導,民族大義絕對不是他最優先的考量。

(相關報導:

許劍虹觀點:中國國民黨「疑美論」的歷史淵源

|

更多文章

)

與中共恰恰相反的是,蔣中正最缺乏的是治理草根社會的基層人才,尤其是能夠與中國共產黨在鄉村地區爭奪人心的基層人才。由於在日軍進攻中國的過程中,原本效忠蔣中正的鄉紳不是被當抗日份子殺掉,就是隨政府撤退到了大後方,抗戰勝利時唯一能仰賴的就是效忠汪精衛的鄉紳,或者這些鄉紳組織的游擊隊和民團武裝來對付共產黨。

抗戰時的共產黨,表面上喊抗日口號,實際上卻已經在推動針對地主鄉紳的社會階級革命,自然迫使這些地主鄉紳走上堅決反共的道路。另外還有谷正文等接受日本憲兵隊訓練的大批中國特務,因為擁有在華北戰場上搜捕8路軍的豐富經驗,戰後也廣泛的為保密局所吸收,成為另外一批受到中華民國政府所重用的「漢奸」。

留在大陸的抗日英雄,多數難逃「鎮壓反革命」。(許劍虹提供)

抗戰老英雄多為中共殺害

當然一場長達4年的內戰打下來,不可能所有加入國民政府的「漢奸」都在1949年跟著政府來到台灣,尤其是軍人在戰場上兵敗被俘的機率相當之高。這些所謂的「偽軍」,本來就對蔣中正毫無忠誠度,又被當砲灰看待,自然在被俘後變節的機率非常之高。如果再把日本投降之初就投共的滿洲國軍、華北綏靖軍或者和平建國軍加進去,那麼留在大陸的「偽軍」肯定是比較多的。

不過忠於蔣中正的中央軍官兵,其實真的能活著來台灣的也是少之又少,首先他們光是能撐過對日抗戰就已經十分不容易。以新1軍、新6軍、第5軍、第18軍還有第74軍為代表的五大主力部隊被消滅殆盡,僅有第52軍較為完整的撤退到台灣。被共軍俘虜的抗戰老兵,不是被送到戰場上當砲灰,就是被當成「反革命」給鎮壓掉了。

就連那些抗戰勝利之初就復員回家,恢復平民身份的老國軍也大多沒能在鎮壓反革命中倖免。根據筆者的訪談經驗,在1949年能逃出大陸的抗戰老兵多為黃埔軍校畢業的軍官或者將領,他們因為手中沒有兵的關係,到了台灣以後大多失去權力或者被編入軍官總隊。反倒是那些僥倖來台的基層士兵,因為作戰經驗豐富又數量過少的關係,往往能立即被提拔為士官長。

顯見1949年來台的60多萬軍人中,真正抗戰期間就效力重慶國民政府,奮勇抵抗侵略者的並不占多數。更多所謂來台灣的軍人,都是在抗戰勝利後,甚至於大陸即將赤化前從抗戰期間的淪陷區招募來的。尤其是1947年6月開始招募的第2期青年軍,更是不缺乏抗戰期間在淪陷區與日軍或者汪精衛政權合作的地主、富農子弟。

他們多數因為父輩遭到中共以「漢奸」之名鬥爭的關係,就算對毛澤東沒有刻骨銘心的仇恨,也出於求生存的本能加入國軍來到台灣。也因為抗戰期間在淪陷區接受過完整的教育,他們的知識水準普遍高於一般軍人,而且又能夠以日語同台灣人溝通,更受中華民國政府喜愛。來自淪陷區的第2期青年軍、前汪政權官兵、特務以及地方民團實質上構成了來台外省軍人的主力。

沿海省份民眾一般比較支持汪政權。圖為1942年12月,紀念「大東亞戰爭」爆發1周年的上海民眾。(許劍虹提供)

外省族群的省籍分佈圖

相較於沒有登記戶籍的軍事人員,其實我們可以從有明確登記省籍來源的公教人員和平民中,瞭解多數外省前輩來自哪些省份。對遷台史有基本概念的人都知道,外省人並沒有在1949年後就停止遷徙台灣,如果把滇緬孤軍還有大陳義胞涵蓋在裡面的話,其實外省族群要到1956年才正式在台灣落地生根,成為四大族群之一。

(相關報導:

許劍虹觀點:中國國民黨「疑美論」的歷史淵源

|

更多文章

)

恰好台灣省政府1956年出版的《中華民國45年戶口普查報告書》,有對當時外省族群的非軍事人口做詳細調查,總計為92萬8279人。當時還有人數約30萬的軍事人口,並沒有被包括在這個普查報告書裡面,但是從1949年軍事人口還有60萬這點來看,中華民國對軍人的「汰舊換新」非常迅速,據說是接受了美軍顧問團的建議。

而這92萬8279人多數來自哪些省份呢,排行前五名的都毫無意外是有出海口的沿海省份,排行第1的是福建省,人數為14萬2520人,該省距離台灣最為接近,這樣的結果並不讓人感到意外。排行第2的是浙江省,來台人數為11萬4830人,那裡是蔣中正總統的故鄉,追隨者較多可以理解。接下來則分別是9萬5836人的江蘇省、9萬2507人的廣東省以及9萬68人的山東省。

這5個省,無一不例外不是在抗戰期間的淪陷區,大城市都處於日軍或者汪政權的控制之中。鄉村雖然有游擊隊,但是多數都在日軍與共軍夾擊下,選擇與和平建國軍達成一定程度的默契,不是聯手剿共就是合作蒐集日軍情報。上述5省會選擇在1949年追隨國民政府來的,多為基層社會的領導精英或者他們的後代,很難洗脫「合作者」的嫌疑。

反觀抗戰時最效忠蔣中正的省份,比如見證滇緬反攻的雲南省,如果不算滯留在異域的孤軍,1956年的來台人數僅5716人。大後方四川省的來台人數為3萬6369人,人數較多的湖南省也只有5萬4154人。這些省份因為多數在內陸,導致當地群眾即便有大量支持中華民國政府,也比較難逃來台灣。從省籍的角度來看,「通敵者」在第一代外省人中的比例相當之高。

谷正鼎對「漢奸」楊大光的檢舉,顯然沒有達成任何效果,顯然是因為楊大光的佛教背景,讓國民黨相信他能在基層對抗「無神論」的中國共產黨。(許劍虹提供,國史館)

對「漢奸」的檢舉

當然不會所有來台灣的福建人、浙江人、江蘇人、廣東人與山東人通通都是「漢奸」。包括「通敵者」的後代在內,來台灣的福建人、浙江人、江蘇人、廣東人與山東人很有可能只是一般老百姓。另外逃往大後方,投身軍旅參加對日抗戰的福建人、浙江人、江蘇人、廣東人以及山東人也所在多有。只是經歷了抗戰與內戰的消耗後,他們當中真正能活著來到台灣的還是相對有限。

抗戰期間的滿洲國軍、華北綏靖軍與和平建國軍主要任務是維持日本佔領區的安全,很少被派往前方參戰,這自然讓他們的生存機率從一開始就比投入對日作戰的國軍還要高。至於那些負責管理地方事務的基層文官與仕紳,還有執行諜報工作的特務,都沒有上戰場的問題,被黨國體系吸收,然後跟到台灣來的機率自然是大上不少。

尤其是抗戰勝利後,國民政府根據政治協商會議,召開制憲國民大會。由於共產黨與親共的中國民主同盟不承認制憲國大,因此許多來自淪陷區的地方精英都因為他們的反共立場成為國大代表。比如1946年4月被提名為瀋陽市職業代表的楊大光,抗戰初期就擔任過中華民國臨時政府內政總長王揖唐的秘書,後來又擔任北京市專員直到日本投降為止。

「反共鐵人」谷正綱的弟弟谷正鼎,不只同樣是擔任過監察委員的國民黨中央執行委員,還與楊大光一樣被提名為制憲國大代表。或許因為谷正鼎不願意讓一個「漢奸」跟自己一起制定《中華民國憲法》,於是他就直接向中國國民黨總裁蔣中正舉報了楊大光,指出國民政府有將其「懲處」的必要。然而楊大光不只沒有被「嚴懲」,還全程參與了《中華民國憲法》的制定工作。

(相關報導:

許劍虹觀點:中國國民黨「疑美論」的歷史淵源

|

更多文章

)

顯見就算是谷正鼎這樣的黨國大老親自出面,都沒有辦法將「通敵者」從國民政府中清除出去,而且國大代表裡面就算除掉了一個楊大光,還有千千萬萬個楊大光。要等到李登輝上台後,於1990年宣布國會全面改選,這些有過「通敵」紀錄的「萬年國大」、「萬年立委」與「萬年監委」才退出歷史舞台。打倒這些外省「漢奸」的不是別人,正是本省「皇民」李登輝。

張群在1948年就以行政院長身份,建議廢除《懲治漢奸條例》,以更有效率啟用「漢奸」對付共產黨。(許劍虹提供,國史館)

《懲治漢奸條例》的廢除

值得注意的是,楊大光雖然沒有被谷正鼎打倒,卻也沒有跟著來到台灣成為「老賊」。原因可能是台灣對生在華北,長於東北的楊大光而言是一塊毫無發展的彈丸之地,又有太多如谷正鼎般的忠黨愛國人士等著檢舉他,不如靠自己佛教居士的身份追隨共產黨搞宗教統戰還比較有前途。被冊封為「愛國學者」與「佛學居士」的他獲得中共保護,於文革爆發的1966年以71歲高齡仙逝。

像楊大光這樣的人才,寧願投奔共產黨的真正原因來自於《懲治漢奸條例》第15條,該條款規定「曾在僞組織或其所屬機關團體擔任職務,未依本條例判罪者,仍應於一定年限內,不得爲公職候選人或任用爲公務員」。為了防止更多人才為中共所用,行政院長張群曾在1948年提議廢除《懲治漢奸條例》,好讓為環境所迫出任「偽職」者得到自新的機會。

到了1950年11月7日,已撤退到台北的立法院在當天召開的6會期第9次會議中通過了《懲治漢奸條例》的修正,卻仍保留了「曾在僞組織或其所屬機關團體擔任職務未依本條例判決者,仍應於一定年限內不得爲公職候選人或任用爲公務員,其詳細辦法由考試院會同行政院定之,如係律師並得於一定年限內禁止其執行職務」的相關內容,只是從原本的第15條移到第14條。

不過隨著更多沿海地區的「反共義士」投奔到自由地區,且他們多數都有在地方上行政的專才,卻又多出任過「偽職」的原因,行政院比需再度認真審視《懲治漢奸條例》的存廢問題。尤其是仍統治著大陳島的中華民國浙江省政府,急需啟用這些人才防範中共的滲透,並透過內政部向行政院請示抗戰期間參加「偽組織」人員是否有公職候選人資格。

儘管「漢奸」在防止中共滲透上大有益處,但是此刻的行政院還是從強調法統以及對領袖忠誠的角度出發,否決了內政部方面關於廢除《懲治漢奸條例》第14條的建議。「漢奸」固然是可以偷偷啟用,但是絕對不能夠讓復興基地的民眾知道,否則大家都能在自己的專才對中共更有用的情況下投奔大陸。直到抗戰結束23年後的1968年5月9日,蔣中正才宣佈《懲治漢奸條例》走入歷史。

前中華人民共和國國家副主席陳永貴,抗戰期間加入日軍組織的「興亞會」,專門搜捕8路軍。(許劍虹提供)

蔣毛都靠「漢奸」鞏固權力

為什麼蔣中正突然在1968年廢止《懲治漢奸條例》?是否因為抗戰已經結束了23年,「漢奸」對中華民國在台灣的統治不再有威脅?事實上,打從日本戰敗以來,效忠汪政權與滿洲國的「親日派」早已成為社會上人人喊打的對象,從來就不被蔣中正或者毛澤東視為「威脅」看待過。既然「漢奸」無法威脅到蔣家對台灣的統治,那麼《懲治漢奸條例》被廢除是否與日本有關?

是不是因為中華民國與日本的關係突然突飛猛進,讓蔣中正父子不認為自己有必要繼續針對台灣的親日派?事實上,中華民國政府遷台後與日本政府的關係一直都十分友好,尤其是與舊日本軍人為主的右派關係最好,根本不會考慮到是否要再把日本當敵人的問題。更何況《懲治漢奸條例》廢除不到四年,日本就宣佈與台灣斷交,因此廢除該法條顯然不涉及中華民國的對日關係。

(相關報導:

許劍虹觀點:中國國民黨「疑美論」的歷史淵源

|

更多文章

)

有或者沒有《懲治漢奸條例》,都不妨礙谷正文等眾「漢奸」被兩蔣父子重用,因為他們的存在才能鞏固兩蔣父子對台灣的統治。當時隨蔣中正來台灣的國軍將領,無論是陳誠、孫立人、李彌還是黃杰都有顯赫的抗日以及反共戰功,又都與美國有良好的關係。蔣中正憂慮他們形成反共又反蔣的第三勢力,蔣經國則擔心他們妨礙自己成為總統的接班人。

只有那些有過叛國前科,當過「漢奸」的前「通敵者」們,可以徹底為兩蔣運用來監控這些抗日反共英雄。他們與美國沒有二戰期間並肩作戰的交情,在日本失敗的情況下毫無退路,只能夠「一條心幹到底」的效力兩蔣父子,成為威權時代鞏固黨國體制最賣力的打手。當然在對抗「匪諜」與「台獨」方面,他們更是毫不留情。

(相關報導:

許劍虹觀點:中國國民黨「疑美論」的歷史淵源

|

更多文章

)

兩蔣父子為了提防美國與抗日反共英雄們而重用「漢奸」,毛澤東同樣為了提防蘇聯與國際派而信任「漢奸」,這是為什麼吳化文與楊大光在中國大陸能夠善終,抗戰時專門協助日軍獵殺8路軍的陳永貴能當上國家副主席的原因。就連殺害東北抗日聯軍英雄楊靖宇後投奔滿洲國的張秀峰與張奚若兩名叛徒,都能夠以中共離休幹部的身份生活到80年代去世為止,實在是令人嘆為觀止。

韓國電影《金權性遊戲》劇照,談的不只是南韓的現實,也是兩岸的現實。(許劍虹提供)

兩岸的《金權性遊戲》

顯見無論是在大陸還是台灣,當抗日英雄的都沒有好下場,當「通敵者」的不僅能逃脫制裁,還能成為國共兩黨的「當權派」,就如同韓國電影《金權性遊戲》演得劇情一模一樣。日本軍國主義是國共兩黨在30年代到40年代的頭號敵人,結果戰後在國共兩黨內扮演狠角色的都是抗戰時的親日派,然而這個現實卻沒有兩岸的導演敢拍出來。

尤其是我們回顧90年代的兩岸與新加坡領袖,除了「皇民」李登輝外,新加坡國父李光耀同樣有二戰期間通敵的「前科」。至於江澤民的父親到底是不是「漢奸」,目前為止筆者還一無所知,但確定的是他同樣進入汪精衛政權創辦的國立中央大學讀書,就算不是「合作者」或者「通敵者」也是「敵偽政權」統治下的「受益者」。

在威權時代呼風喚雨的前「通敵者」或者「通敵者」後人,幾乎充斥整個政治界、情報界、文化界、教育界與娛樂界。就連70年代拍攝愛國抗日電影的導演與藝人之中,也有不少出自「通敵者」家庭,甚至於本身戰時就接受過滿洲映畫協會或者中華聯合製片公司等「敵偽電影機構」的培訓。反倒是向謝晉元團長獻國旗的楊惠敏,在《八百壯士》上映不久前還處於白色恐怖的陰影之中。

當然,我們也不能否定這些能夠在不同陣營中混得如魚得水的「通敵者」們確實有過人之處,尤其是他們玩政治的能力絕對是耿直的抗日老英雄們所無法比的。兩岸能夠在90年代達成「九二共識」,維持長達30年的和平與交流,也確實該感謝江澤民、李登輝還有李光耀等「合作者」的智慧。顯然「合作者」們天生不愛打仗,更懂得識時務者為俊傑,才能以更靈活的手段守住兩岸和平。

除了外省的「漢奸」外,絕大多數的本省「皇民」其實在戒嚴時代加入或交好的也都是國民黨而不是黨外,這點可以從李登輝、辜振甫甚至於蔡英文的父親蔡潔生身上找到證明。倒是那些威權時代效命國民黨,潛伏到黨外當線人的「抓耙子」在解嚴後大量進入民進黨,進而取代了老黨外成為當今民進黨的主流,這一點民進黨的表現其實也沒有比國共兩黨好到哪去。

(相關報導:

許劍虹觀點:中國國民黨「疑美論」的歷史淵源

|

更多文章

)