隨著雲南省主席盧漢等西南各省國民黨軍政人物的變節投共,蔣介石除了離開中國大陸之外,已別無選擇。1949年底發生在四川、雲南等西南諸省一連串的外交與政治演變,不僅加速了國共內戰的步伐與結局的到來,也無可避免地讓台灣成為中華民國領土的核心部分。儘管雲南「起義」後,撤退台灣成了蔣介石及其追隨者無可迴避的抉擇,然而直到離開大陸之前的最後一刻,蔣介石對於台灣究竟是否為他安全無虞的棲身之地,仍心存疑慮,特別是美國的態度,讓他非常不放心。

1949年12月4日,當蔣介石還待在成都時,他曾派親信洪蘭友與鄭彥棻兩人前往台北,觀察當地政情,而國民黨中樞遷往西康首府西昌的計畫,也仍在進行當中。同時,西北馬氏回族部隊甫由甘肅與北疆撤至南疆地區,這些反共的回族武裝勢力也有決心把南疆地區打造成另一反共根據地,而這些發展一度讓蔣介石對於國民黨政府繼續留在中國大陸,抱持一絲希望。但這一絲希望很快就破滅了;12月6日,蔣獲報西昌遭當地土匪包圍,已非安全之地,眼見無路可走,蔣介石黯然飛往台北,準備就台灣的未來以及他個人的命運,與美國正面交鋒。12月十12日,當中華民國政府遷台後首次行政院院會在台北召開時,其所實際有效控制的領土,只剩下台灣、澎湖、海南島、康滇兩省南部數縣,以及浙、閩、粵沿海的一串外島。當時在蔣介石身旁工作的吳國楨回憶道,蔣無時不刻處在極端焦慮的狀態;這些支離破碎的島嶼與邊陲,是他曾經風光治理、中華民國廣袤秋海棠領土下僅存的最後餘暉,而在此刻,在國民黨政府幾乎要被消滅殆盡的危局下,甚至沒有人敢打包票,這些殘存的中華民國領土,還能夠維持多久。

甫抵台灣的蔣介石向美國政府做出的最初妥協之一,是撤換台灣省主席。1949年12月24日,陳誠不太情願地將省主席之位交予吳國楨,他在個人回憶錄中曾忿忿寫道,台灣省政府在此一緊要關頭進行改組,實屬不智,考量到此時國民黨政府與美國之間繼續維持外交關係的迫切性與重要性,陳誠毅然辭去省主席一職,以顧全大局。陳誠的憤懣,與此刻認定已取得華府支持承諾、意氣風發的吳國楨,成了一個鮮明的對比。吳國楨就任省主席前夕,曾密會美國駐台北外交人員,他向美方保證,上台後會與孫立人充分合作,推動令人滿意的改革,但同時吳國楨也要求美方信守承諾,向台灣提供援助,並派遣政治與軍事顧問來台,協助他來推動改革。在獲悉吳與這些與美方人士的祕密聯繫後,蔣介石內心強烈的猜疑與不安,也進一步加深。1950年1月5日,孫立人曾私下告知一位美國駐台北武官,蔣介石已得知他有可能發動軍事政變的計畫,並以此謠傳質問他,孫則回告蔣介石,這是共產黨造謠,並建議他徹查謠言來源,將所有共黨分子逐出台灣。孫立人最後告訴這位美國武官,蔣介石聞後顯然還願意相信他這番話。

(相關報導:

蔣介石視何應欽如眼中釘:《近看兩蔣家事與國事》選摘(1)

|

更多文章

)

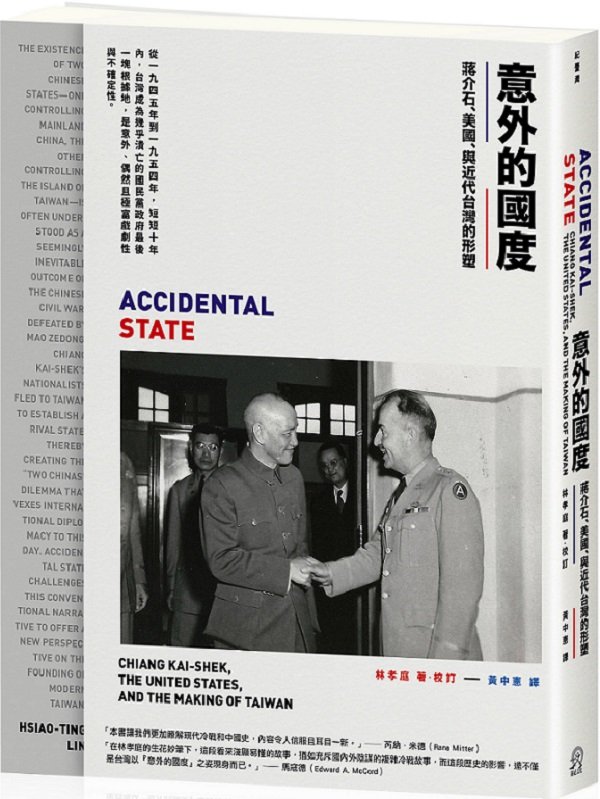

吳國楨就任省主席前夕,曾密會美國駐台北外交人員,他向美方保證,上台後會與孫立人充分合作,推動令人滿意的改革,但同時吳國楨也要求美方信守承諾,向台灣提供援助,並派遣政治與軍事顧問來台,協助他來推動改革。(取自維基百科)

由於大局難挽,李宗仁於1949年12月初,自廣西桂林經香港飛赴美國養病,中華民國暫時成了一個沒有國家元首的國家。1950年2月初,李宗仁知會台北,他因健康因素而決定繼續留在美國,事實上,他根本無意飛返台灣這塊已由蔣介石勢力掌控的島嶼。蔣此時已決定「復行視事」,重登總統之位,這讓太平洋另一端的李宗仁及其桂系追隨者,痛斥蔣為「非法」、「叛國」,甚至無異於發動一場「政變」。李宗仁曾試圖取回他身為中華民國代總統的權力正當性;2月下旬,他透過桂系要員甘介侯在華府的運作,爭取到與杜魯門總統、國務卿艾奇遜及國防部長詹森的一場午宴。3月2日,李宗仁在白宮對面的布萊爾國賓館(Blair House),以杜魯門總統「貴賓」的身分,接受其午宴款待,而在太平洋彼岸的台北,剛恢復總統職位的蔣介石與其夫人宋美齡,則站在總統府的陽台上,接受廣場前十萬名聚集慶祝民眾的熱情歡呼,一時之間,究竟誰才是真正代表中華民國,頗有錯亂之感。

嚴格而論,在此一中華民國生死存亡的緊要關頭,華府對中國極為含糊與矛盾的政策,不但讓幾乎覆頂的國民黨領導階層感到迷惘,同時也讓當時派駐第一線的美國外交人員們極度困惑。時任美國駐台北大使館經濟參事的馬丁(Edward Martin)曾憶及,他與當時派駐台北的其他同僚,常常被華府的對台政策搞得相當糊塗,大家都不清楚應該怎麼做,更對華府行政當局未能給予明確的指示與信息,感到挫折與不滿。在蔣介石復行視事前夕,利用包括暗殺或發動軍事政變在內等激烈手段設法將蔣除掉,似乎曾被美方列為選項之一;據蔣介石個人記述,當時英國政府與華府情報機構雙方曾研擬一個把他趕出台灣的方案,一位身分不詳的英國人,找上中華民國駐美大使顧維鈞,勸他說服蔣介石儘早將政權交予3位人士(顧維鈞拒絕向蔣氏父子透露此3人的名字),從此遠離台灣。若蔣介石願意自我放逐,他將可以得到一艘價值4百萬美元的豪華遊輪作為報酬。隔天,此位神祕英籍人士邀請顧維鈞與隨後接掌中央情報局的艾倫.杜勒斯(Allen Dulles)午宴,在午餐時彼此雖未進一步討論蔣介石離開台灣之事,但顧維鈞深信,華府的情報圈對此一祕密提議,必定瞭若指掌。

蔣介石復職之後,與此時依然備受美方寵愛的孫立人相形之下,威脅性較小一些的陳誠,被委以行政院長一職,此一任命案,也不無可能是用來制衡當時同樣獲得美國人支持的省主席吳國楨,不出所料,陳誠出任行政院長之後,兩位前後任省主席之間的心結馬上浮現,吳國楨甚至數次揚言不惜辭去省主席的職位。儘管台灣省政府掌握當時台灣島內90%以上的行政資源,然而憲法明文規定省主席聽命於行政院長,這對向來自信滿滿且認為已經獲得美方背書支持的吳國楨而言,根本不可能服氣。陳、吳兩人的緊張關係,排除個人或情緒因素,不無反映出「中華民國在台灣」、黨國體制植於台灣此一轉變過程中,所帶來的「制度性」緊張與荒謬:國民黨政府中樞遷往台灣,意味著一個基本上只剩下空殼的中華民國中央政府,被強迫加諸在當時遠比中樞規模更大,運作良好,有骨有肉的在地台灣省政府之上;而排除當時由粵系所掌控的海南島不論,鑒於台灣省幾乎等同於中華民國領土的絕大部分,屬於中央的行政院長與屬於地方的台灣省主席之間的職權,在各方面必然出現嚴重的重疊與衝突,雙方環繞在爭奪與分配稅收等重要資源而展開激烈的權力競爭,一點也不令人意外。

(相關報導:

蔣介石視何應欽如眼中釘:《近看兩蔣家事與國事》選摘(1)

|

更多文章

)

陳誠、吳國楨兩人的緊張關係,排除個人或情緒因素,不無反映出「中華民國在台灣」、黨國體制植於台灣此一轉變過程中,所帶來的「制度性」緊張與荒謬。左起:蔣介石、陳誠。(取自人民網)

蔣介石決定復行視事前夕,他為了調解陳誠與吳國楨之間的衝突,簡直費盡心力,甚至感到氣憤與沮喪;他在日記中罵行政院長「器狹量小」,又痛批省主席挾洋自重,藉著美國人的聲援而「驕矜虛詐」,而且「只有個人利害,毫無國家之損益」。蔣私下痛罵這兩位僚屬,卻始終無法化解兩者間因權鬥而出現的僵持。國民黨政府遷台初期中央與地方之間劍拔弩張的關係,似乎遠比蔣介石所想像的更為嚴重;根據美國官方解密檔案顯示,吳國楨在1950年4月底與美國駐華大使館代辦師樞安私下餐敘時坦言,對於省主席這個「令人痛苦萬分」的工作,他幾乎快要幹不下去,此時情緒極度悲憤的吳國楨,甚至直率地告訴美國人,他認為台灣根本撐不過1951年春天,接著便與師樞安等人「談起(他)妻子和(他)本人取得美國簽證,準備離台赴美探望(他們)女兒等議題」。

在中華民國風雨飄搖的時刻,競爭、猜忌與懷疑之風,同樣蔓延於國軍高層將領之間。當時還發生了一個令人跌破眼鏡的人事安排,華府與東京盟總所中意的孫立人,竟然未被蔣介石任命為參謀總長,而是由台灣防衛司令轉任為陸軍總司令兼任台灣防衛總司令,其職責大抵侷限於軍事教育與訓練。孫對此一人事案極感憤慨,認為他存在的作用,僅在於為蔣介石爭取美國軍援而充當門面。直到蔣介石承諾一旦美援與軍備運抵台灣後,將在第一時間交由他來使用,孫立人才勉強接受新職。

此時,國軍將領彼此之間相互厭惡的程度,實不下於他們對共產黨死敵的態度。在1950年4月底一場與美國駐台武官私下的晤談裡,孫立人痛批被蔣任命為參謀總長的周至柔將軍,「事事迎合蔣介石之意旨」,甚少與他相互配合,孫毫不隱瞞地向美國人揭露,當時駐紮在舟山群島、金門與海南島上的國軍部隊編制,至少有20%是缺額吃空餉的情況,而他卻必須花費極大心力,才能替自己在鳳山的部隊爭取到應有的補給。孫立人忿忿不平地指稱,這些不合理的情況,完全肇因於他在國民黨政府內部的軍事決策上沒有發言權。孫此時向美國駐台外交人員訴苦,似乎也有替自己爭取華府更多支持、強化其在台地位之用意。

孫立人極為特殊的留美背景與過去在戰場上優異的表現,似可解釋他為何無法獲得蔣介石的全然信任,畢竟「功高震主」導致下場悽慘,乃是歷史上一條鐵律。(美國維吉尼亞軍校)

孫立人極為特殊的留美背景與過去在戰場上優異的表現,似可解釋他為何無法獲得蔣介石的全然信任,畢竟「功高震主」導致下場悽慘,乃是歷史上一條鐵律,然而必須指出的是,此時蔣介石同樣不信任國軍其他高階軍官,並非只有孫立人一人。1950年2月下旬,蔣介石下令處決國防部參謀次長吳石中將,他被視為是潛伏於國軍內部的中共間諜。接著在3月中旬,蔣介石復行視事之後不久,美國一份在台情報指稱,某位國防部的少將正祕密籌劃一個由12名軍官所組成小集團,準備行刺蔣介石,這份機密報告透露,某次蔣介石剛下車,一枚安裝在他座車上的定時炸彈隨即引爆,不過沒有任何人傷亡,只是虛驚一場。

即使是蔣介石的第2把交椅陳誠,也一直與蔣處於不睦的狀態,不少人猜測,蔣任命陳誠為行政院長,目的在於讓陳「明升暗降」,以文職順勢解除陳誠對其在台灣島上嫡系部隊的直接掌控,藉以削弱他的軍權。國民黨政府領導階層的內鬥紊亂,加上台灣日益惡化的經濟與財政狀況,無怪吳國楨會對美國駐台外交人員私下斷言,國民黨在台灣的統治,極可能在1951年春天初期徹底瓦解,此一預言,我們若置於當時的情境來觀察,不無實現之可能。

(相關報導:

蔣介石視何應欽如眼中釘:《近看兩蔣家事與國事》選摘(1)

|

更多文章

)