近日中油觀塘案在環評大會迅速通關,原先專案小組考量對藻礁生態有重大影響,建議退回目的事業主管機關,可是此案送進環評大會後,8日卻投票翻案通過,惹得環保署前副署長詹順貴辭職明志、更在聲明上直言:「既有環評制度的社會信任基礎受到嚴重傷害。」事實上,外界督促《環評法》改革的聲音未曾中斷,此案更凸顯許多環評制度現有的缺失和重要性。

舉凡蓋電廠、建馬路、設水庫,絕大多數的開發案在執行前都得先經過環境影響評估,對開發單位來說,環評像是扼住咽喉的一把刀,掌握動輒上百億元投資案的生死存續;同時環評會議相對開放,往往是整個開發程序裡最能讓民眾、環團有明確參與管道的關卡,也因此成為人民齊聚抗議的場域。

然而,牽連甚廣的《環評法》自1994年公布施行,二十多年來竟只經過3次小幅修正。絕大部份的環評拉鋸中,開發單位與環團似乎總站在光譜的兩端,難以獲得平衡,儘管如此,兩造人馬仍然存在共通點:皆迫切關注《環評法》修法。

中科、深澳、觀塘:從三大爭議案來看環評制度缺失

以觀塘案為例,中油規劃在桃園觀塘港興建第三天然氣接收站,最初中油諮詢的台灣濕地學會理事長林幸助,曾指大潭藻礁生態不好、生物不多。但隨著學者、環團陸續在該地發現一級保育類的柴山多杯孔珊瑚、紅肉丫髻鮫等豐富生態,中油也不得不正眼看待藻礁保育議題。

蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅認為,環評改革的重點之一,就在於分開開發單位與顧問團隊的共生關係,由政府主導環評調查,讓相關環境調查資訊的揭露更全面、客觀。她說,並不是每個案子都像觀塘案有許多學者志願投入,顧問團隊多只幫開發單位講話,避重就輕的調查實在無益於審查討論。

蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅(右)認為,環評改革的重點之一,就在於分開開發單位與顧問團隊的共生關係,由政府主導環評調查,讓相關環境調查資訊的揭露更全面、客觀。(資料照,顏麟宇攝)

檢視另一宗爭議頗大的深澳環差案,深澳燃煤電廠在2006年通過環評,雖曾短暫施工,後因地方強烈反對而停擺。時過境遷,台電想把卸煤碼頭改到深澳灣、重啟興建,依《環評法》和相關施行細則規定,屬於已經通過環評想變更申請的開發內容、又不需重辦環評的開發案,故台電提出環境影響差異分析報告。

若通過環評後3年沒有動工,則須提環境現況差異分析及對策檢討報告。但不論是環現差或者環差,都奠基於已經審查通過的環評結論,現行《環評法》架構下,這項環評結論永久有效。蔡雅瀅形容:「也許它改了以後比舊案還好,可是整體來說還是一個很不合理的開發案。」即使環差或環現差被退回,只要老舊環評案缺乏退場機制,便允許不合時宜的開發案可以一直「捲土重來」。

檢視另一宗爭議頗大的深澳環差案,深澳燃煤電廠在2006年通過環評,雖曾短暫施工,後因地方強烈反對而停擺。圖為已拆除的深澳發電廠舊廠房。(資料照,取自B2322858@Wikipedia/CC BY-SA 4.0)

又或者如《環評法》實施以來,第一宗已通過環評、被最高行政法院撤銷審查結論的中科三期,2010年最高行政法院裁定中科三期環評無效必須停工,但現行環評結論和開發許可間的關係未明,行政院決定「停工不停產」,故園區內廠商照常營運建廠,導致中科三期從未實質停工。民眾與中科管理局遂展開長達8年的訴訟,最後中科同意進入二階環評、直到今年才經環評大會審查通過。

移除環評否決權、主責回歸目的事業主管機關:台灣準備好了嗎?

工商團體是另一群引頸期盼《環評法》修法的人,始終視環評為企業投資的「絆腳石」;前陣子行政院長賴清德與全國工業總會代表王文淵座談,工總再批環評過程太冗長、環評委員會擁有投資案的否決權屬國際罕見,加上環評審查範圍無限上綱,皆會增加開發的不確定性,令投資人卻步,因此急需改革。

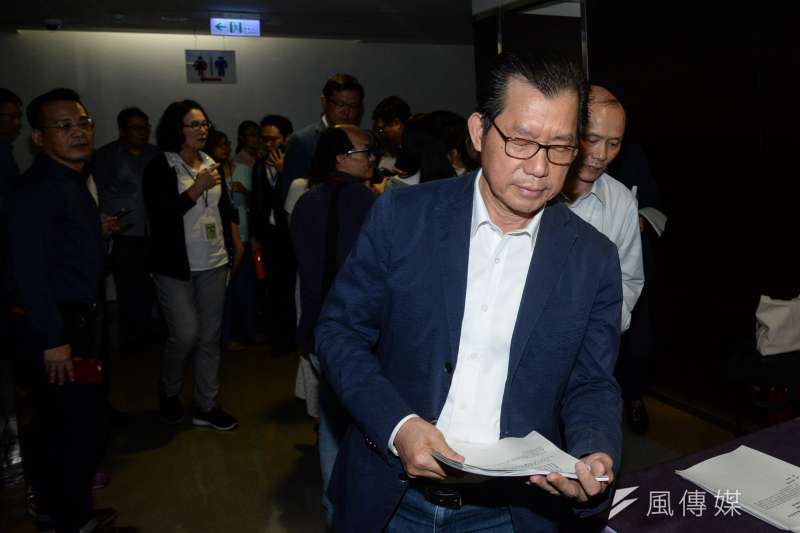

行政院長賴清德(右)與工總代表王文淵(左)座談,工總再批環評過程太冗長、環評委員會擁有投資案的否決權屬國際罕見,加上環評審查範圍無限上綱,皆會增加開發的不確定性,令投資人卻步。(資料照,柯承惠攝)

就連一向走在科技尖端的台積電,也曾深陷環評泥沼。過去台積電欲在中科一、二期設廠,計劃2017年量產,投資金額高達5000億元,案子從2013年底開始環評審查,沒想到接連遭遇民眾與環團提出空污、用水、全市健康風險評估、護樹等挑戰,歷時一年半才通過環評。後又經環團提起訴願、訴訟,直到2016年法院駁回環團訴願,全案才塵埃落定。

回顧我國《環評法》創立之初,反五輕、反杜邦、林園事件等環境抗爭頻發,經濟與環保概念對立嚴重,民眾對於目的事業主管機關高度不信任,時任立法者也擔心目的事業主管機關無視環評、大量許可開發,因此賦予環評制度否決權。也就是說,環評審查通過前,不能發給開發許可,發了也無效;而開發行為若經審查無法通過環評,就不能開發。

這樣的環評運作,讓國際間以環保製程聞名的台積電也吃了苦頭,甚至一度考慮轉往美國設3奈米廠。趕走企業正是環評最常承受的指控之一,工商團體莫不期盼《環評法》修法,移除否決權,仿效國外、讓開發案環評審查核准權回歸目的事業主管機關,只是台灣的環境真的準備好了嗎?

中油觀塘第三天然氣接收站環評委員之一、銘傳大學建築系教授王价巨(右一)表示,要讓環評回歸目的事業主管機關並不是那麼容易。(資料照,陳明仁攝)

銘傳大學建築系教授王价巨、同時也是本屆環評委員之一,親身參與許多環評案審查。王价巨表示,要讓環評回歸目的事業主管機關並不是那麼容易,包含公民素養的成熟度、國內工商團體對社會責任的認同度、以及公部門的環保意識等面向,都和國外的素質有所落差,待社會有了這些共識,再來談回歸。

另一名不願具名的環評委員則認為,專家委員審查時一直都在努力,在經濟發展與環境保護中尋求平衡點,若讓開發案環評回歸目的事業主管機關審查,就像球員兼裁判,很容易有所偏頗,台灣環保的機制可能會慢慢消失。「如果不去用比較嚴謹的審查機制做保護,這樣對台灣永續發展的影響是非常不好的。」

環保署長李應元10月3日時主持第339次環評會議,針對「中油觀塘港第三天然氣接收站案」進行審查,但因出席委員人數不足流會,環保署副署長詹順貴也未出席。(資料照,顏麟宇攝)

《環評法》的變革何去何從?

為深澳環差案通過投下最後一票、環保署前副署長詹順貴,在辭職聲明中,寫了這麼一段話:「捍衛制度本身穩定公信力的重要性,於阿貴心中,高於個案的環評結果。至於現行制度不合時宜之處,則應該是透過修法來解決,而非直接跳脫法律框架行事。」

詹順貴2016年入閣以來,致力推動環評法改革,去年9月終於成功公布《環評法》修正草案,增修了不少重要事項,如過時的環評案通過後十年內未開發者,環評結論將失效;環評審查結論撤銷、開發許可就失效;而目的事業主管機關,在環評書件送審前,應先評估選址區位、和可能面對的爭議;更新增當開發行為對環境有重大不利,環保機關可以變更、甚至廢止原審查結論。

本月初,李應元在賴清德與工總會面後曾說,最快下個會期提修法版本,然而當初主導《環評法》修正方向的詹順貴,已因中油觀塘案風波辭職下台。如今環保署內並沒有如詹順貴一般律師出身又熟稔《環評法》的人,未來《環評法》修正案還會什麼樣的改動,端看此事將由誰接手。

中油觀塘案環評大會會後記者會,環保署長李應元講解員方案與修改後方案的差別。(資料照,甘岱民攝)