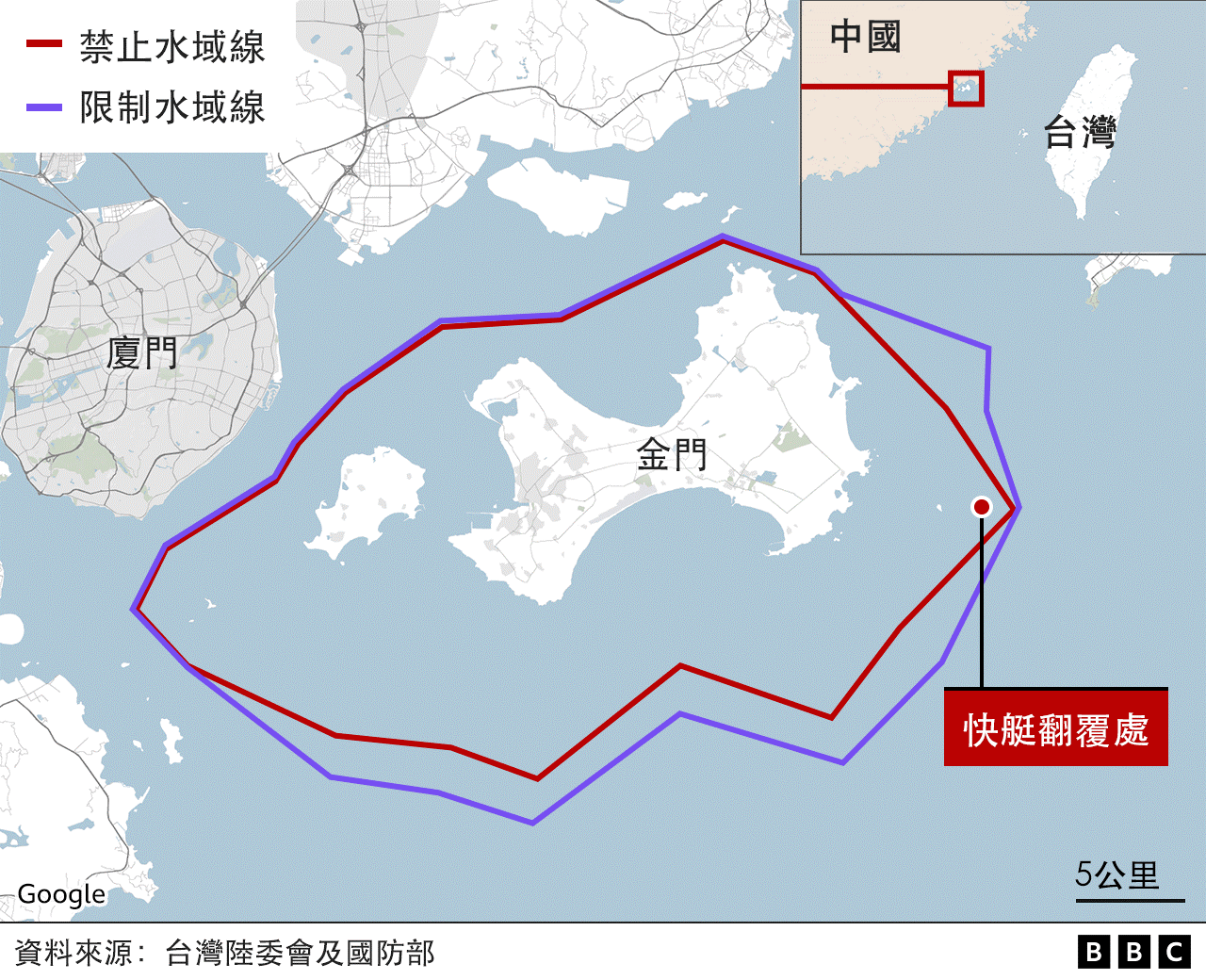

今年2月14日,兩名中國民眾在台灣海岸巡防隊於金門水域的追捕行動中落水身亡後,引發兩岸高度關注及唇槍舌戰,中國海警及海監船還進一步進入台灣一直視為「禁止」或「限制」的水域。大陸國台辦強硬表態稱廈金海域「不存在禁止、限制水域」。

致命意外發生在台灣軍事要地,距離中國福建僅有一水之隔的金門海域,此事在兩岸間逐漸升溫成政治角力,雙方各派代表在金門談判此事定調及賠償事宜數周未果,在台灣亦引起輿論激烈的辯論。

不過,國際各界關注的是,北京是否會將此事「順水推舟」,以取消「海峽中線」空域的模式,開始否定兩岸以「默契」行之多年的金門水域劃界?日後中國海警船甚至軍艦穿越進入金門「限制及禁止水域」會否常態化?

中國大陸國台辦在上個月意外發生後不久,便公開否認存在台北宣稱的金門「禁止及限制水域」,稱金門以及附近水域「自古隸屬中國」,沒有能不能進入的問題。同時,2月19日,中國海警強行登上了在金門海域的一艘台灣觀光船進行檢查。

兩岸界限「默契」

從1949年6月起,中華民國政府實行了對台灣海峽的封鎖政策,控制並軍事封鎖該區域。直到1970年代初,中國大陸的軍民船隻避免通過台灣海峽。1974年1月,解放軍海軍首次航行台灣海峽。 1979年5月,中華人民共和國的民用貨船重新開始在台灣海峽航行。 同年9月,中華民國政府發佈公告中止了關閉政策。1983年11月,大陸客輪恢復在台灣海峽航行。1987年底,兩岸開放探親,兩岸民眾交流日益頻繁。 同時,大陸船隻大量進入台灣海域從事漁業和非法交易。 1988年2月,趙少康在台灣立法院提出了《台灣地區與大陸地區人民關係條例》(即《兩岸條例》)的提案,旨在規範兩岸人民的活動和各項事務。

根據台灣陸委會的新聞稿,金門地區限制、禁止水域系在1992年由台灣國防部依據兩岸條例劃設,且歷經修正至今,兩岸雙方執法機關都依此進行相關水域執法工作,過往還據此多次展開執法及海上救難合作,「這個歷史事實及現狀不容否認。」

但在台灣推動一國兩制的新黨籍前金門縣長李炷烽告訴港媒中評社稱,金廈兩地之間的「限制水域」,「一直以來都是台灣單方劃設,兩岸並無共識的法源依據,過去是大陸善意默認」。

「海峽中線」還牽涉國際背景,根據台灣國際法學者宋承恩的研究,該中線通常被認為是源於台美1954年簽署的《共同防禦條約》後,為了防範軍事衝突,美軍協防台灣司令部要求中華民國國軍的戰機和艦艇必須在「海峽中線」以東活動,否則美軍無法提供安全保障。與此同時,根據美軍的指令,只要解放軍飛機或艦艇越過海峽中線並且被確定具有敵意,協防台灣的美軍戰鬥機可以迎戰並開火。

華府智庫大西洋理事會(Atlantic Council)全球中國樞紐研究員宋文笛分析稱,金門翻船意外後,北京的工作旨在擴大中國軍事行動的空間。同時,它也試圖剝奪台灣作為一個主張對其領海和領空擁有主權的政府角色的合法性。他亦同意,這些動作都是北京方面更廣泛戰略的一部分,旨在限制台灣的行動空間,進而希望削弱即將上任的民進黨賴清德政府被認可基礎。

獨立軍事防衛分析師、研究網站PLATracker網站共同創始人路易斯(Ben Lewis)則向BBC中文表示,中國在金門近日的活動與其現有的軍事行動及戰略相連。他告訴記者稱,北京一貫探索和利用各種方法,「嘗試在可能的情況下改變台灣海峽的現狀。台灣最好的應對策略是確保大眾了解中國正在做什麼,以及這將如何影響現狀(status quo)。」

金門新常態?

前幾年開始,北京為了對台灣蔡英文政府施加壓力,開始否認台海上空的「台灣海峽中線」以及台灣官方劃定的「防空識別區」(ADIZ)。解放軍軍機穿越台海中線成為「新常態」,打破了過去兩岸相互承認的空中界線,這也是兩岸關係跌至谷底的一個證明。

今年2月1日,中國民航局再次宣佈取消M503航線北向南運行的飛行偏置措施,航線不再西移。根據這一舉措,大陸民航機自2月起開始貼近海峽中線飛行,引起了國際議論。

中國大陸國台辦在撞船事件後公開否認金門「禁止水域」的存在,這個水域的劃分過去是基於兩岸的默契。外界關注的是,過去台灣能夠控制的水域是否會像空域一樣,開始面臨中國官方和民間船隻進出的情況,台灣又該如何應對這種「新常態」?

分析北京戰略,美國邁阿密大學中日關係研究專家金德芳教授(June Teufel Dreyer)曾向《經濟學人》稱,當中南海想要提出有爭議的主張時,可能會先在低調的會議上提及,然後再遞給政府文件或官媒引用,隨後由高級官員公開引述。「這是一步一步創造既成事實(fait accompli)的方法。」

美國哈德遜研究所(Hudson Institute)非常駐研究員長尾賢(Satoru Nagao)博士告訴BBC中文,自2021年2月中國開始執行《海警法》是一個關鍵點。長尾賢分析,該法實施後,中國可以隨時根據其意願,從海警層面將情況升級至軍事層面,因為根據該法,海警部門受中央軍委指揮。他以在尖閣列島(釣魚島)周圍的活動為例向記者解釋,2011年,進入日本接連區或該島周圍領海的中國海警和其他船隻數量為12艘,但根據日本官方數據,自2019年以來,每年數量已超過1000艘。

長尾賢告訴記者,依據日本經驗,中國在台海周圍海域擴大控制區域是一種長期趨勢:「我可以預料中國將逐步擴大其在金門及台灣周圍的活動。」

他說,2021年海警法宣佈之後,同年9月北京又再宣佈實施《海上交通安全法》便是中國施壓台灣及區域競爭對手的一貫戰略。「這一次,北京獲得了進一步擴大在台灣附近活動,擠壓台灣的新說辭。」

台灣如何面對壓力?

北京動作頻頻,相關的兩岸海空默契界線被其宣佈失效之後,台灣還有抵禦北京施壓的空間嗎?

他認為,馬尼拉展示了「有效戰略溝通」的價值,換言之,馬尼拉通過分享在南海中國軍事行動的影像和視頻證據,獲得了若干國際支持。「我認為台灣應盡可能效仿這種策略。或者以日本為例,東京已經發展出有效且易於獲取的關於中國軍事活動的關鍵信息傳遞方式。根據我之前的建議,我認為台北在涉及解放軍軍艦和飛機出現在該島周圍時,應該效仿這種的信息共享方式。」如此一來,當北京對對手的強制手段及軍事行動在全球範圍內被揭示時,受到影響及擠壓的各方就比較能進行坦誠對話和合作研擬戰略。

台灣金門離島小島——獅嶼。島上插有中華民國國旗,對面高樓大廈是福建廈門市(2018年4月20日資料照片)。

台灣金門離島小島——獅嶼。島上插有中華民國國旗,對面高樓大廈是福建廈門市(2018年4月20日資料照片)。此外,根據台灣聯合新聞網本月報導,美國《國防授權法》下,美國陸軍特種部隊「綠扁帽」(又稱綠色貝雷帽 Green Berets)顧問其實已開始長期駐扎在台灣,協助訓練兩棲特戰部隊,地點包括在台灣外島金門及澎湖。

美國五角大廈對此事沒有發表具體評論,僅對媒體表示,美台防務關係會根據中國對台威脅進行調整:「我們不評論具體行動、接觸或培訓。不過,我們強調對台灣的支持以及我們與台灣的防務關係仍然是針對當前中國的威脅進行調整。」

金門縣議員董森堡則向BBC中文強調,金門漁民及縣民都及希望事情趕緊平息。他說金門漁民擔心,若行之多年的禁止水域失效之後,日後大陸捕撈船或抽砂船頻繁進入,可能會與他們的捕魚工作場域重疊,影響他們的漁獲及生計。

外界關注快艇翻覆意外會否讓金廈海域成為兩岸的衝突點。

外界關注快艇翻覆意外會否讓金廈海域成為兩岸的衝突點。目前此案已經送交台灣司法檢調單位進行調查。台灣官方稱與遇難者家屬保持溝通並提供慰問金,但強調台方系遵守規定取締「三無船隻」(泛指無有效漁業船舶檢驗證書、船舶登記證書及撈捕許可證)。不過,中國方面態度強硬。中國大陸國台辦朱鳳蓮記者會上,抨擊台灣蔡英文政府對大陸民眾造成冒犯,並聲稱在其政府麾下,台灣海巡單位時常「騷擾」中國漁船。

英國諾丁漢大學台灣研究中心丘琦欣(Brian Hioe)認為,夏立言此刻會面宋濤,是國民黨嘗試用此事件加強其一貫的主張,「即國民黨是當下台灣唯一能夠與中共往來的政黨。」