知識份子究竟如何刷自己的存在感?知識份子首先是知識的存在?還是道德的存在?

近來的思想界有一點小熱鬧。從楊絳去世,扯出如何評價錢鍾書夫婦生前的「默存」,再到激烈爭議知識份子是否有沉默權,其道德責任何在,這場久違的爭論似乎尚未結束,許多問題依然似是而非,混沌一片。我本來只是想做一個沉默的看客,但作為一個知識份子研究者,我的專業本能逼迫我不得不說幾句,以試圖澄清爭論中的一些霧霾。

面對社會不義,知識份子是否有權保持沉默,他的道德責任何在?這是一個古老而永恆的問題,從永恆的原則出發答案不言而喻,知識份子的本性決定了他天生就「應該」是普遍真理的捍衛者,社會不義的批判者。然而,這種「應該」的道德責任是否可能,如何可能,卻不是一個不正自明、有統一標準答案的常識,而是具有內在緊張、衝突和悲壯的實踐困境,只有置於具體的歷史語境,才能做出比較公允的評價,倘若揮舞一條天然正當的道德大棒橫掃士林,必定會誤傷賢良、連累無辜。

知識份子是否有沉默的權利?在法律上說毋庸置疑,連嫌疑犯都有保持沉默的權利,何況知識份子乎?問題僅僅在於,知識份子面對社會不義保持沉默,其在道德上是否正當?還是有德性上的虧欠?

對某個具體的人物、具體的知識份子群體,假如要做道德審判,第一條原則,必須將之置於具體的歷史語境。任何抽離歷史語境的判決,都是無效的、空洞的乃至冷酷的。

沉默作為一種法律意義上的權利,乃是指不受強制的自由意志的選擇權,它屬於天賦的、人人都擁有的、自然正當的權利。但自然正當,不等同於道德正當。法律意義上的自然權利,指的是個人的自由意志的自願性選擇。一旦意志處於不自由的狀態之下,而被迫選擇沉默,雖然這一選擇是「自覺的」,卻不是「自願的」,只能說是「不自由意志」的「不得已」選擇,其道德意義也因而變得複雜。

沉默的道德意義,有三種迥然不同的歷史語境:

第一種在自由社會,雖然有憲法和法律所切實保障的言論自由,一些公民(包括知識份子)面對社會不義,依然緘默不語,態度冷漠,不聞不問。雖然他們在法律上有此自然正當的權利,但因為是在自由意志下的選擇,在道德上無疑是有瑕疵的。尤其是所發生的不義,與自己的生活情境有密切關係,對自由人的道德要求無疑要更高,比如,政府通過了一個違背公眾利益也包括你個人利益的法令,你明知不必付什麼代價,卻不願參與公眾的抗議活動,只想不勞而獲,搭便車,這種沉默既是一種政治冷漠,也是道德上的自私,理該受到譴責。

第二種是在非常年代,運動之勢,雷霆萬鈞,順我者昌,逆我者亡,高壓之下,強迫人人表態,互相揭發批判,連沉默的權利也被剝奪。在眾人爭先恐後上臺表態、呼喊口號的時候,倘若有人在紅色潮中悄然隱身,做一個沉默的「逍遙派」,雖然算不上什麼高尚的美德,也是要有一點潔身自好勇氣的。在那個年頭,不人云亦云,不落井下石,不揭發批判老師、同事,是很需要一點內心的定力與良知的。

(相關報導:

笑蜀專欄:革命改良皆泡沫,合力才是大問題─也談「錢楊之爭」

|

更多文章

)

將錢鍾書與馮友蘭比較一下,就明白了什麼叫雲泥之別。同樣面對江青的恩惠,一個是「天子呼來不上船」,另一個是寫效忠信表達感激涕零。至少到目前為止,尚未發現錢鍾書夫婦有揭發批判別人的歷史。經歷過那個時代的過來人,都知道那是非常不容易的。覆巢之下,安有完卵。當沉默的權利也被剝奪的歲月裡,張志新、顧准、林昭固然了不起,但像錢鍾書這樣有所堅守,有所不為,也同樣令人肅然起敬。錢鍾書常常讓我想到魏晉時代的阮籍。「竹林七賢」眾傑,個性剛烈的嵇康被殺,世故的山濤入仕周旋於權力場中,而阮籍則退隱山林明哲保身,司馬昭提出要與這位大名士結兒女親家之好,阮籍大醉六十日以示拒絕。阮籍、錢鍾書雖非道德英雄,卻是有所不為的狷者,是黑暗時代中的正派人。他們在「不自由意志」之下,做出的是雖非英雄、卻不無自尊的自覺選擇。

第三種是在威權社會,比如兩蔣時代的臺灣,不像非常時代那樣強迫人人表態,有一定的言論自由,卻又不完全;沉默的權利是有的,甚至沉默為當權者所默許與鼓勵,社會的沉默與政治的威權構成了某種默契的同謀。然而與非常年代一樣,知識份子的議政需要有道德的勇氣與擔當。於是,大多數知識份子的沉默,便成為了「不自由意志」下的不得已選擇。在這樣的時代裡面,發聲固然是道德擔當,沉默就必定意味著道德虧欠嗎?

依我之見,對知識份子整體精神狀態的道德診斷,必須置於一定的歷史語境,而對個別具體人物的臧否,更需要審慎。道德評判最適用於「自由意志」下的自由人,對於「不自由意志」下的不得已者,抽象的道德原則不過是削足適履、強人所難。在非常年代,潔身自好只是少數,沉默反而彰顯出正派的低調美德;在威權時代,「沉默的大多數」既非美德,也非失德。道德對於「不自由意志」所做的不得已選擇,往往包含合乎情理的斟酌與寬容。因為人不是天使,亦非魔鬼,人性中有聖俗二元性,既然道德審判的不是天使,而是凡人,那麼道德尺度必須符合人性。

從柏拉圖、阿奎那到19世紀俄國、法國的知識份子,都以上帝或普遍的正義化身自居,對於知識份子來說,社會輿論對其人性的期待會更高,即使到了世俗年代,知識份子成為與鞋匠同樣的職業,而非某種精神象徵,社會對他們的道德依然有所期待。因為知識份子所從事的是特殊的職業,這一特殊的職業過去是神聖的,擔當天命的,現在依然要求其有道德的擔當。因此,民眾中「沉默的大多數」令人習以為常,知識份子中「沉默的大多數」便引起了爭議。

道德上的沉默,是否意味著就是令人深惡痛絕的犬儒主義?

對政治冷漠,對不義保持沉默,似乎都可以掃入犬儒主義的垃圾堆,那似乎是一批「永遠叫不醒的裝睡之人」。然而,被歸入犬儒的知識份子,據我的觀察,有真偽犬儒之分。「真犬儒」是一批價值虛無主義或道德虛無主義者,在他們內心深處,拒絕一切道德的善惡和價值的是非,一切皆是虛無,只有自己的利益才是唯一真實的;為了一己之私利,怎麼幹都行;不要與哥討論正義、良知,神馬都是浮雲!如此「沒頭腦」的犬儒主義者,都是一些精緻的或粗鄙的利己主義者。平時奉行低調的、沉默的生存策略,一旦環境險惡,為了自保,不惜隨波逐流,應聲附和,甚至參與作惡。

然而,混跡在犬儒大軍中的,還有一批「裝睡的」清醒者,是為「假犬儒」。他們內心有自己的良知,有明確清晰的是非善惡,只是緣於各種主客觀原因,不敢也無法站出來說話,只能成為迫不得已的沉默者。於是「外圓內方」成為他們的生存策略,場面上說一些自己也不相信甚至鄙視的套話,重壓之下也偶爾做個把違心之事,晚上回到家更深夜靜之時,尚存的良知會出來折磨,讓自己痛苦一會兒,需要找一兩好友借酒消愁,或者找機會彌補自己良心的虧欠,偷偷給受害者力所能及的幫助。這樣的「假犬儒」,在中國知識份子之中相當普遍,公平地說,可能還是「犬儒」中的大多數。

(相關報導:

笑蜀專欄:革命改良皆泡沫,合力才是大問題─也談「錢楊之爭」

|

更多文章

)

陳寅恪被認為是中國知識份子中「自由之思想、獨立之精神」的人格精神典範。然而,從表面觀之,似乎他也不外乎一位「犬儒」。經歷了三朝風雨,從來沒有公開站出來抗議社會不義,唯一的例外,是二十年代末在清華園守護學術自由。陳寅恪所體現的道德,不屬於康得所說的「有勇氣公開運用自己的理性」,而是「理性與勇氣的私下表達」。表面來看政治上的確「犬儒」,但在專業領域與日常生活有自己的風骨,守得住道德底線;不屑「有所為」,但必定「有所不為」——其實,錢鍾書何嘗不是如此?

討論到這裡,就涉及一個基本的問題:知識份子究竟如何刷自己的存在感?知識份子首先是知識的存在?還是道德的存在?

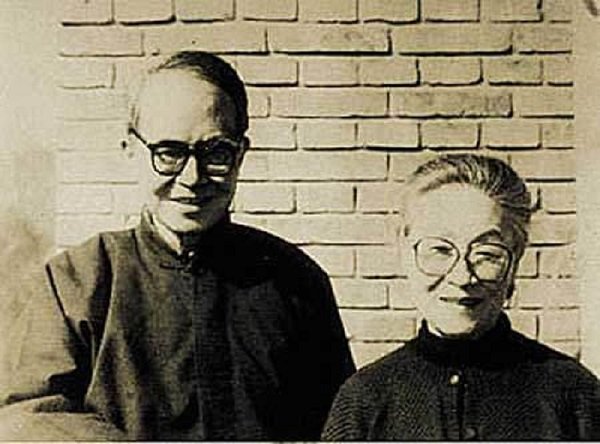

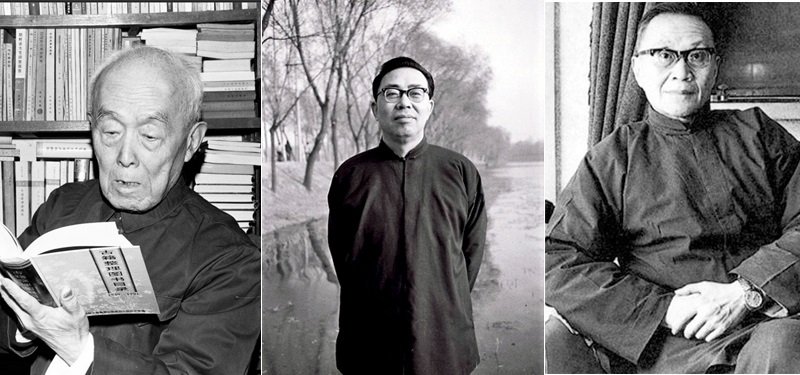

不同的知識份子,對這一問題,有不同的自我理解。在上個世紀之交,曾經有三位德高望重的學界大儒季羨林、王元化和李慎之,他們分別代表了不同路向的精神象徵。季羨林作為一代國學大師,為學術而學術、為求知而求知,成為博學鴻儒的為學楷模。王元化和李慎之同為啟蒙領袖,民間有「南王北李」之稱,但啟蒙方式頗有異趣。王元化深感八十年代學風浮躁,只問主義,不屑問題,故到九十年代提出「有學術的思想和有思想的學術」,繼承的是「五四」理性主義傳統。他如同清代的戴震,義理考據並重,賦予「尊德性」以「道問學」的基礎,化啟蒙理想為深厚的學理。李慎之繼承的是「五四」狂飆傳統,深感九十年代士林人格委靡,失去批判激情。為了鼓舞士氣,指點方向,他以一己之道德實踐,試圖身體力行,殺出一條通向理想世界的血路。元化潛思,慎之熱忱,道相同而路相異。這不僅是兩位啟蒙大師的分野,也是追隨其後的啟蒙知識份子們不同的努力方向。

三位學界大儒,季羨林只是一個知識的存在,李慎之更看重道德的存在,而王元化則是知識與道德並重。即使是道德的存在,李慎之是積極地有所作為,而王元化則是低調地有所不為,緊緊堅守為人的尊嚴。

三位學界大儒,孰高孰低?基於對知識份子不同的自我理解,相信各人有自己的理解。對於知識份子整體而言,需要有人「為生民請命」、「為萬世開太平」,擔當道德先鋒;也需要有人「為天地立心」、「為往聖繼絕學」,替中國文化守住一線命脈。以道德衡量之,似乎前者價值最高。但倘若知識份子徒有烈士之悲壯情懷,缺乏深邃的思想與學理支撐,如此的道德勇氣也只是沙灘上的巨塔。何況道德實踐在現代社會,並非知識份子一家之專利,而是公民的普遍屬性,作為知識份子公民,他的道德實踐,最好具有深刻的專業背景,避免成為空頭道德家,誠如王小波所說:「對於一位知識份子來說,成為思維的精英,比成為道德精英更重要。」

在「不自由意志」之下,知識份子的選擇首先是不作惡,有所不為,守得住自己的道德底線。沉默未必是金,但也無可厚非。道德對「不自由意志」下的迫不得已者,有一定的斟情權,對隨波逐流的作惡者從嚴,要求「槍口抬高一寸」,擔當作惡者該擔當的罪責;而對潔身自好的沉默者從寬,予以合乎比例的同情性理解。

「自由意志」下的選擇有較高的道德責任,而「不自由意志」下的選擇,只有有限的、底線的道德倫理。道德這個玩意兒,不是用來談論的,而是用來實踐的。與其成為空頭道德家,不如自我踐行,以一己之風範激勵士林,改變風氣;不能作為底線道德苛求眾人,哪怕是自己的知識份子同仁。而道德的實踐,也不是只有一種方式。政治的沉默,未必意味著知識的沉默,長時段的思想啟蒙,道德價值未必就在壯烈情懷之下。地火的運行,是一般心浮氣躁者所難以洞見。

在知識份子群體當中,比沉默更可怕的,反而是一種相互殘殺的戾氣。自己不敢直面不義,就將勇敢發洩到同樣是弱者的同道身上;或者以為自己夠勇敢了,以一己為尺度,強迫所有的人特別是比自己活得好的人要更勇敢。處於安全的道德高地之人,更容易不自覺地產生此類道德強迫症。古今中外,莫不如此,尤以今日中國為甚。

一個正派的士林,是對沉默既有深切的反思、又有同情性理解的共同體,對沉默有深刻的理性思考,又不對任何人輕易下超乎情理的道德拷問。因為我們都不是上帝,都是有人性弱點的凡人,即使是上帝,對子民也充滿憐憫之心,理解人(即便是多讀了幾年書的知識份子)不同于神,有英雄聖人的豪邁,也有凡夫俗子的可憐。對凡人提出類似神的聖人之德,本身就是魔鬼的苛求。人可以按照自己的理解踐行聖人之德,但在一個正派的社會裡面,不可被強迫成為聖人——不管這一強迫來自何方、何種名義。

*作者為知名學者。(本文原刊《騰訊大家網》,原標題為〈不一樣的沉默:也談知識份子的道德責任〉責任編輯:代金鳳,授權轉載)