2008年底,當美國政府放棄紓困雷曼兄弟,引發全球恐慌,各界重新談論起經濟大蕭條的時候,美國重要的金融資產-抗通膨國債(TIPS)的價格曾經罕見地暴跌,指涉出資本市場嚴峻的通貨緊縮預期。十年過去,人們普遍認為當時的危機已過去,美國股價早已漲得比金融危機之前還高,但由十年前開始籠罩在經濟上方的陰影,其實卻比過往更深了。

2008年底當時,由商學院畢業不久的我,正任職於一家位紐約曼哈頓北方一座濱海城鎮中的固定收益投資基金。已有一段時間,我與同事一邊聽著市場裡相互矛盾的謠言,一邊密切注意美國聯準會的動態。通貨緊縮預期使TIPS價格持續走低。在市場一面倒拋售TIPS的當時,我向公司建議買進美國TIPS。當時公司因曾在TIPS上輸了很多錢,並未採納此建議。但事後來看,建議若被採納,以十年期TIPS為例,一個月內結算便可收益7%,遠大於市場同類指標同期收益。

該投資建議的論證是,市場如此強烈反應,是因金融市場操盤手們多保有他們父母一代對美國1930年代經濟大蕭條的回憶,也親眼見過日本自90年代陷入的通縮情況與成長遲緩,而產生了對通縮現象恐懼與排斥之「肌肉記憶」。也正因為這種記憶不只存在於金融行業人士,還存在於央行家身上,聯準會勢必一心避免通縮成真,強力扭轉市場預期。權衡全球金融局勢,包括全球美元本位的機制、與美國在國際上仍強勢的國力,聯準會也有餘裕施行任何可行的政策以達目地。至於其他變數,包括通膨風險溢價(inflation risk premium)與流動性補償(liquidity premium),則因投資策略預估時間短而可假設不變。

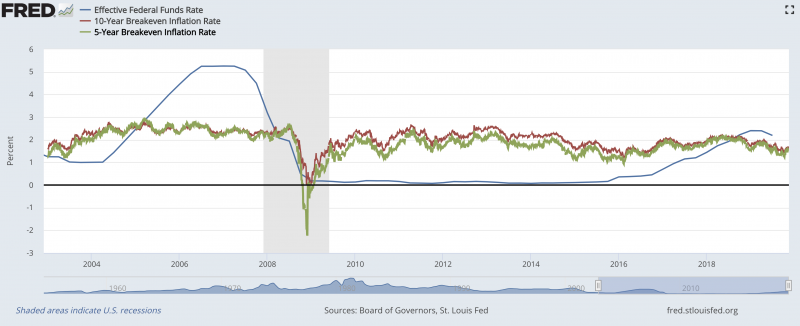

事實證明,聯準會為了扭轉市場的通貨緊縮預期,迅速採取積極作為,在當時聯邦資金利率(effective federal funds rate)已趨近於零的背景下,果決地實施非傳統貨幣政策對市場紓困,於2009年初成功扭轉通縮預期,而TIPS價格,也因隱含的物價膨脹率預期(Breakeven Inflation Rate)回升而大幅上漲。

金融市場對美國物價膨脹率的預期變化(五年期與十年期)。取自St. Louis Fet。(作者林意凡提供)

然而,雖順利度過暫時的通縮危機,當時我與金融市場多數人都沒有預感到,一種由基本面變化造成的長期通縮作用,即將發生。

這作用一開始不為人重視與理解,隨時間演進,主要經濟體的央行家注意到,在全球採取激進的、長期持續的寬鬆貨幣政策下 – 某些主要經濟體甚至將利息設定為負,各先進經濟體的實質GDP成長並未恢復至金融危機前的水準,物價膨脹率亦低於長期以來設定的目標值,這種違反傳統認知的現象,開始引起財經界注意與探討。

(相關報導:

林意凡觀點:莫內─喚醒隱密記憶

|

更多文章

)

先進經濟體實質GDP成長率(%)。取自IMF。(作者林意凡提供)

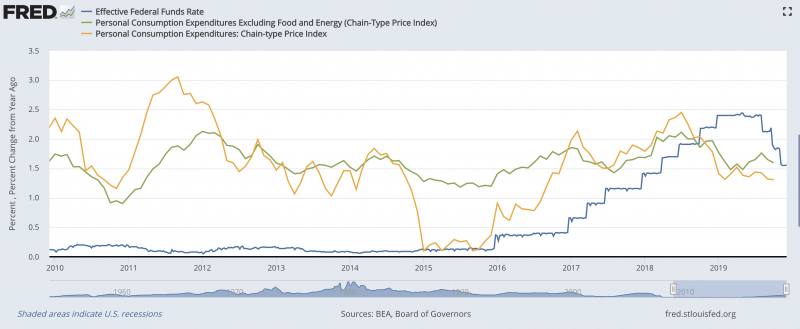

物價「頑固」不成長的情況,美國在過去一年多感受尤其明顯。雖然人們可將金融危機過後好幾年沒起色的物價膨脹率,歸因於危機後去槓桿的結果;但在危機過後六年,物價膨脹率開始回升,失業率很低,去槓桿活動也減緩,影響經濟的就很難只歸因於金融危機。2016年時美國經濟看起來是恢復了,以致聯準會開始非常緩慢地升息,以減少時任FOMC主席Janet Yellen說的「不再需要的貨幣政策支持」,但自2018年7月開始,聯準會追蹤的物價成長指數(personal consumption expenditures price index),無論核心或一般物價成長率,在短暫地觸碰目標值2%之後,又開始跌落。欲振乏力的物價成長指數,顯然是2018年初剛上任主席Jay Powell決定暫緩/升息的主要原因。隨著指數遲遲回不到目標值,聯準會甚至於2019年後半年重新開始降息,一改之前認為貨幣政策可回復正常的想法。

美國消費者物價成長率與聯邦資金市場利率的變化。來源:St. Louis Fed, BEA。(作者林意凡提供)

這種現象,不只經濟學家與金融人士感到不合理,恐怕也是2009年啟動比特幣的中本聰與他的支持者沒有想到過的。其實,非傳統貨幣政策對比特幣價值的影響應該不大,因為對虛擬貨幣支持者來說,比特幣已不只是抗通膨,而是更符合成長於互聯網中千禧族的喜好 - 這尤其是FundStrat共同創辦人Tom Lee的論點。但是,這種通縮壓力,卻昭告著一個與過去截然不同的全新世界。許多世人以為正確的理論,可能無法解釋新世界中的經濟現象;許多政策將恐怕很難達到預期效果,對所有人都產生影響。

是什麼原因造成這樣的現象?由全球央行決定貨幣政策時常採取的一種思維框架來看,就是主要先進經濟體的中性實質利率(neutral interest rate of return)已下降到很低的水平。不論是Yellen,Powell,或者甫卸任的歐洲央行前行長Mario Draghi,都在不同場合提到過中性實質利率的下降。

雖然央行家們與經濟學術界對中性實質利率沒有達成一致的定義,但基本上可以想成是:當經濟體順著其真實潛能成長時,所對應到的一個利率,通常以r*來代表。若央行制訂的名目利率扣除通膨率的實質利率小於r*,理論上經濟體過一段時間會發生通貨膨脹,反之則發生物價下跌。

因為改變經濟體潛能需要較長時間,r*其實是長期利率,要經過某種短期與長期利率關係的模型轉換後,才能得出央行權衡貨幣政策時,考量的短期中性實質利率。另外,雖然不可能準確計算出r*,但在很多時候,將它作為輔助思考的概念工具卻是可以的。

中性利率若跌至很低,就表示央行設定的利率必須更低,才能製造出達到目標值的物價成長率。而中性利率若跌至幾乎為零靠近最低有效水平(effective lower bound),則央行能行使傳統貨幣政策的空間,就非常有限。

造成這些主要經濟體過去十年中性實質利率變化的重要原因,是老化的人口結構,與持續降低的生產力。

當前許多國家正經歷的人口結構老化,因為長期的工業社會與文化原因,很難被扭轉,也成為未來將持續壓低中性利率的驅力。

根據美國聯準會與歐洲央行發表的眾多研究論文,隨人口老化增加的扶養比率(dependency ratio),不只因為趨於保守儲蓄的退休老年人口增加了,也因為年輕勞動人口的扶養負擔上升,而減少意願消費或投資,導致一國整體的儲蓄意願上升、投資與消費意願下降。人口老化過程中遽減的勞動人口總數,直接拉低國家的潛在經濟成長。老齡化勞動人口也會降低人員生產力的成長,進一步有害經濟成長。而當人們開始預期國家的經濟成長將減緩,甚至不再成長,便會調低對於投資項目回收率的預估,從而更加減少投資意願,轉而傾向儲蓄。以上這些作用全都使一個國家整體的經濟成長降低,投資意願下降,儲蓄意願上升,也因此降低了中性利率。

(相關報導:

林意凡觀點:莫內─喚醒隱密記憶

|

更多文章

)

這種因人口急速老化造成的重要改變,還因為先進經濟體幾乎是同時進入老化階段,更加嚴重。原因是,一直以來先進經濟體的對外投資主要都是在相互之間進行,而較少投於新興經濟體;現在,一個老化的先進經濟體,沒有另一個年輕的先進經濟體可以投資,又不可能全數投資於體量較小、風險較高的新興經濟體,因此,無法減緩單一國經歷的老化效果,先進經濟體皆會經歷嚴重的中性利率滑落。

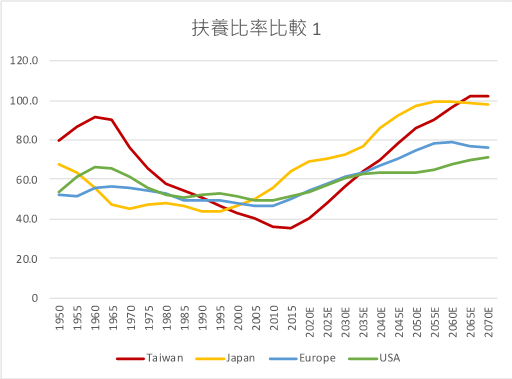

由下圖可清楚見到,日本率先於1990年代初期經歷這種轉折,並且老化速度前所未有的快。日本也大約是由這個時候開始直到今天,面臨通縮性壓力與成長遲緩。再來是美國與歐洲,於金融風暴緩解後2012年開始經歷人口結構的轉折。若依聯合國對這三個先進經濟體人口結構變化所作的估計,可見到,歐洲與美國人口結構的老化速度,會較日本經歷過的和緩許多,尤其是美國,可能因對移民相對開放,情況是最輕微的。

此處受扶養人口指0-14歲與65歲以上。作者製圖,數據取自United Nations。(作者林意凡提供)

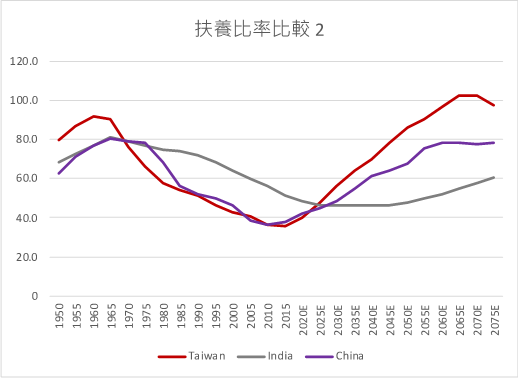

而人口結構老化的情形,不只發生於歐美日,也正發生於中國大陸與台灣。下圖將中國大陸、台灣、與印度進行扶養比率的比較。可以見到,與中國大陸媲美的新興經濟體印度,在其他經濟體進入人口老化的未來,卻得天獨厚地享有年輕具生產潛力的人口。至於中國大陸,約與美國和歐洲同時候經歷人口結構的轉折,但老化速度會與日本經歷的一樣快。而台灣則剛剛經歷人口結構老化的轉折,依聯合國的估計,老化速度甚至比日本經歷的、或者中國大陸即將經歷的,都要快速,此估計與國發會不久前發布的預估一致。

此處受扶養人口指0-14歲與65歲以上。作者製圖,數據取自United Nations。(作者林意凡提供)

這種長時間的低利率,卻伴隨著物價不成長甚至下跌、以及經濟成長遲緩的現象,被一些西方學者稱為「日本症(Japanification)」。之所以被如此稱呼,不只因為此「症」最早於日本發生,還反應了西方國家某種隱晦的心理狀態:很長時間,西方只將日本的問題歸因於其央行的遲疑與產業結構問題,而沒理解更重要的原因,是日本快速老化的人口結構。當西方自認自身央行的反應更果敢,而產業結構更合理時,便從不覺得有一天日本的情況可能發生在自己身上。

日本某些獨立思考的經濟學家或官員,卻早在許多年前,就理解到人口結構老化對經濟層面帶來的重大變化。於2008年至2013年擔任日本央行總裁的白川方明教授,很早就在各種國際級央行會議上提出,在過去至少十幾年,日本人口結構以前所未有的速度老化,才是日本遭遇長期物價下跌壓力的主要原因。在金融危機過後幾年,西方的央行家與少數學者,開始同意白川教授的觀點。

白川方明教授於年輕時加入日本央行,經歷過日本90年代的泡沫崩潰、之後長期的通縮與經濟衰退,直到於日本經濟與金融環境最艱辛的時間點擔任央行總裁,總共39年。期間他盡力維持央行獨立性,在日本棘手的通縮情況、危機處理、與金融體質穩定性上尋求平衡,甚至在金融危機時引進「廣泛的貨幣寬鬆措施」。作為曾影響一國人民經濟生活、每天解決實際且重大問題的前任央行總裁,白川教授對政策效果與經濟現狀的思索是極有參考價值的。

「經濟潛在成長的減低,亦即停滯不成長的供給能量,將造成永久收入的下跌。雖然乍看,總體供給的降低與總體需求的降低相互抵銷,似乎不該影響物價,」白川教授說,「但我必須再次強調,公眾在過去很長一段時間,不清楚人口結構變化所帶來的危險,隨時間過去,這方面的認知卻已漸漸在發生,並開始影響他們的預期與行為。隨著認知擴散,未來GDP的衰退就算尚未發生,人們卻已因為預期而改變行為,終於加速造成今天總體需求的衰落,並跟其他與預期相關的反應,一起成為日本通縮現象的背後因素。」

白川教授所提到的群眾預期心理,恐怕就是為什麼雖然近幾年問題嚴重,美國聯準會幾屆主席,包括Yellen與Powell,仍在公開演講場合對人口結構的老化語焉不詳之原因了。他們只講許多研究指出,美國的中性實質利率降低了,使聯準會在未來就算經濟處於正常狀態,極可能仍需讓利息降至最低有效水平(effective lower bound)。

雖這麼講,Yellen仍似乎為了給予市場信心,而在演講中指出,若需要時利息卻卡在最低有效水平,那麼聯準會仍可透過非傳統貨幣政策給予經濟刺激,Yellen並說,許多實證研究都指出這些非傳統貨幣政策有效果。

而當Powell上任,由一開始對這個根本無法準確計算的中性實質利率採取保留態度,到公開演講時直接說低落的中性利率是新常態,變化不可謂不大。但Powell仍沒有強調人口老化的問題,而是在2019年的公開演講中指出,為了應對低中性利率的新常態,聯準會「正首度將所有的貨幣策略、政策工具、以及溝通方式都進行一個公開的檢視與反省,目標是透過評估每種做法之優缺點來扭轉過去聯準會有時無法達到物價成長目標值的狀況。」Powell說「這次檢視所囊括的高度公眾參與,是聯準會史上第一次,也是整個努力的核心。」

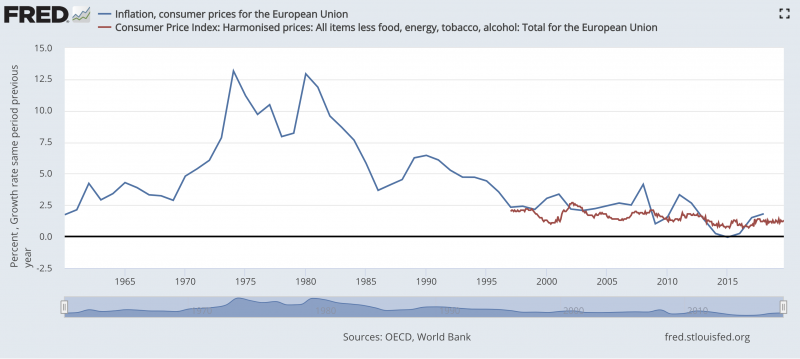

聯準會近幾屆主席們不談人口結構老化的問題,或許也因為美國這方面的問題較其他先進經濟體輕微。反之,在同樣面臨低利率與低物價成長(如下圖)、而老化速度較快的歐洲,其央行前行長Draghi早在幾年前,就已明白指出,人口結構老化是歐洲經濟全體增加儲蓄意願、減少投資意願的主要原因之一,另兩項原因為趨緩的生產力增長、與許多歐洲國家在該支出時卻因高負債而需減少公共支出。而且就算歐洲央行管理委員會中有委員持不同意見,Draghi仍表現歐洲央行敢將利率設定為負值、持續以貨幣寬鬆對抗潛在通縮的高度決心。新上任的行長Christine Lagarde至今雖然對財政政策或氣候變遷談得比貨幣政策多,但顯然對Draghi提及的歐洲問題有所理解,也傾向延續前任的貨幣寬鬆政策。

歐盟的物價成長指數變化。來源:St. Louis Fed, OECD, World Bank。(作者林意凡提供)

就這樣,全球央行表現出的不計代價要對抗通縮的決心,使目前先進經濟體的金融市場預期貨幣寬鬆政策將會持續,從而也拉低了這些先進經濟體的公債收益率,有些國家,如德國十年公債,收益率甚至降到零以下。

(相關報導:

林意凡觀點:莫內─喚醒隱密記憶

|

更多文章

)

然而,對於主要央行使用非傳統貨幣政策刺激經濟的做法,熟悉這些政策尤其是量化寬鬆的白川教授,卸任後於2014年在國際清算銀行(BIS)的演講中,表示他的疑慮。白川指出,如果對經濟的負面衝擊不是暫時,也不是凱因斯學派的有效需求不足(demand deficiency),而是永久性的,使「中性實質利率在泡沫破掉後滑落並且長時間持續低迷」,則「那些非傳統貨幣政策在這樣的世界裡,相較於在中性實質利率沒有滑落的世界,將幾乎沒有效果。」這是因為,非傳統貨幣政策之所以能夠刺激現時經濟,只是因將未來的潛在成長挪移到了現時,但當未來的潛在成長已永久性地遲緩甚至停滯,往現時挪移又進一步傷害這些成長動能,隨時間過去,能移往前的經濟成長終將越來越少,政策也失去成效。

不只是對非傳統貨幣政策存疑,白川教授在今年十月底受邀首度來台灣發表的演講中,更表示「我對貨幣寬鬆的影響存疑,應該說,我對長期貨幣寬鬆的影響存疑。但一直到最近,像我這樣的人仍是少數。」反而,「大家一直過度聚焦在通貨緊縮上」,但日本經濟面對的真正問題是「要努力提升勞動人口,更重要的是提升生產力。」

簡而言之,各個先進經濟體遭遇的成長潛力瓶頸與長期通縮壓力,因為是由長期性的基本面變化,包括人口結構快速老化、與生產力成長低落造成,所以將很難透過央行的貨幣政策解除。人口結構趨勢在中短期不容易被扭轉,且將日益嚴重,因此最實際可關注的問題,就剩提高生產力一項了。

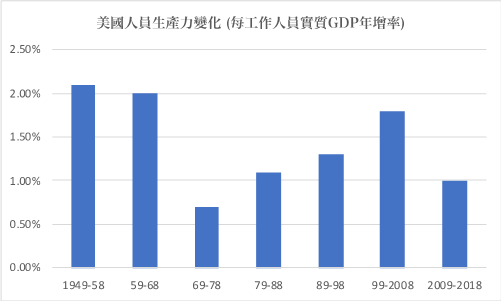

生產力有兩個層面,全要素生產力(total factor productivity)與人員生產力(labor productivity)。若將人員生產力的成長率單獨拉出來看,也可看到其對人口結構老化拉低中性利率的作用有加劇效果。人員生產力成長率的衰退,使得薪資成長更加緩慢,薪資佔GDP比重滑落,各先進經濟體貧富差距不斷增高,結果是整體消費減少,壓抑物價成長,抑制中性利率。

一國的生產力會變化是自然情形,生產力降低並不代表未來不能回到高成長。但近十年來,各先進經濟體的生產力成長情況,並不樂觀。

下圖為美國勞工生產力成長的歷史趨勢,可以見到美國於金融危機後的十年,人員生產力成長趨緩,歐洲與日本的情況也差不多。而據歐洲央行的統計,美國的全要素生產力(total factor productivity)年成長率(五年平均)由1970年約1.3%下降至2018年約0.7%,歐元區由1970年約3.5%下降至2018年約0.9%,而日本由1990年經濟頂點時約2.8%下降至2018年0.3%。對於這個趨勢,聯準會主席Powell與歐洲央行剛卸任的行長Draghi皆數次在公開演講中提出警訊。

美國人員生產力變化。來源:作者製圖。數據取自U.S. Bureau of Labor Statistics與U.S. Bureau of Economic Analysis。(作者林意凡提供)

生產力成長不振的可能原因,包括科技創新的力道與新技術在產業中傳播的速度。前者較難客觀測量,與教育投資及人口結構都有關係。而後者,據歐洲央行最近的研究,有跡象顯示在金融危機之前就變慢了。跡象包括「對非高科技產業進行研究,採用最新技術的企業之勞工生產力與同產業中沒有採用最新技術之勞工生產力之間的差異變大」。而造成這種狀況可能的原因,是在歐洲與美國出現的「企業汰換速度顯著降低」的現象。

歐洲央行的研究並發現,歐元區企業汰換率(business churn rate)由2006年17%降至2016年16%,美國同時間由22%降至19%。許多學術界研究也有相同發現。既然企業汰換速度降低是在金融危機之前就發生,不少研究便認為,其原因可能與危機較無關係,而是屬於更長期性的,包括法規環境、人才更新技能的難易程度等,而其中,應該也與長時間的寬鬆貨幣政策脫不了關係。

(相關報導:

林意凡觀點:莫內─喚醒隱密記憶

|

更多文章

)

事實上,這正是長時間的貨幣寬鬆無助於改善經濟基本面,甚至有害長期經濟成長潛力的主因之一。源源不絕投入金融市場的資金,使殭屍企業得以繼續生存,無效率企業無需痛下決心整改,得以僥倖逃避挑戰,把持資金優勢,阻礙新創企業發展。若各大央行念茲在茲的只有達成物價成長指數的目標,則在寬鬆貨幣政策必然被持續進行的情況下,這些先進經濟體只得另尋方法,成長生產力。

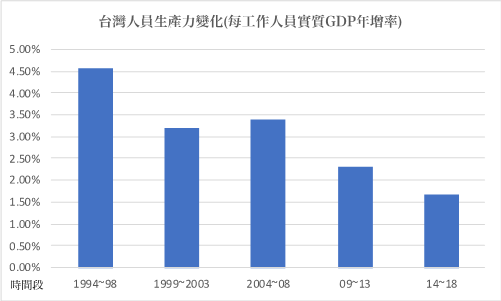

附帶一提,台灣生產力的情況也不樂觀。以人員生產力五年平均值來看,由1994年開始往下跌的趨勢非常明顯。若再考慮比日本更快的人口老化速度,其對台灣未來經濟成長的嚴重性不可小闕。

台灣人員生產力變化。來源:作者製圖。數據取自主計處。(作者林意凡提供)

歐元區推動財政政策的機構。Draghi於卸任前才說「減緩氣候變遷」或可作為近期促使歐洲各國增加財政支出的張本,新任總裁Lagarde則在履新後立即宣布將減緩氣候變遷作為ECB政策目標之一。而在不久前,歐盟執委會的新任總裁Ursula von der Leyen也提出一項極富企圖心的氣候變遷政策,表示她的任務就如同「歐洲人登陸月球」。日本政府積極推動老年人就業的政策,雖然暫時解決勞動人口的減少,但對增加勞動生產力成長率是否有助,仍有待觀察。

人們對於自己所屬國家經濟成長潛力的重視程度,決定了他們願意付出多少代價扭轉此國生產力成長衰退,甚至人口結構變遷的情況。若人們仍在民族國家的框架下思考利益共同體,則在經濟力決定軍力的前提下,可以預期,為了在老齡化社會扶養比年年增加的情況下增加全國生產量,又無法全面改變排外的人性本能,則一國最終必得應用某些高風險科技 – 現階段是人工智能與自動化 - 以替代減少的生產人力,不論此舉會產生多少副作用。

事實上,從國家間競爭的歷史來看,就算發展這些取代勞工的科技會加劇貧富懸殊與社會動盪,具競爭意識的政府仍將推動 -- 並且是加速推動 -- 這些技術,至於技術發展帶來的問題,就交由社會福利與教育來解決。麻省理工的經濟學教授Acemoglu與Restrepo於2017年針對1990年至2015年49個主要國家的研究便發現,一國經歷越快的人口結構老化就越積極採用自動化。當先進國家與中國大陸之扶養比於2010-2015年經過最低點,開始節節攀升,而人口老化的感覺越來越明顯,可以想像,在未來對人工智慧與自動化的應用只會益加積極。

而在台灣,在這樣緊迫的世界趨勢下,雖然政府不時喜歡將中小企業活力作為台灣價值,但如果國際投資人仍質疑台灣企業的公司治理乃至家族把持,而政經環境仍利於低效率的企業生存,台灣主要企業仍不真正投資新技術,不正視新型人才與管理模式的緊迫性,則在人口結構快速老化與生產力不振的狀況下,台灣經濟的未來只有收縮一途。

(相關報導:

林意凡觀點:莫內─喚醒隱密記憶

|

更多文章

)

*作者為作者為成長於台灣、歷練於華爾街與北京之專業投資人,曾參與互聯網創業。畢業於麻省理工史隆管理學院。