「會來做公關的小姐,可能在生活上沒得選擇……雖然大家會說人要有『一技之長』,這也是要用錢堆出來的,那是要花錢去上學、上課,一般人如果家裡有個經濟缺口在,你怎麼補都補不回來……」

新冠肺炎(武漢肺炎)2020年強襲全球,當台灣「防疫奇蹟」受世界盛讚之際,卻還有被遺忘的一群人在掌聲背後的黑夜、拚命撐出活命的空間──她們是遭強制停業超過1個月、瞬間連薪水也拿不到的「酒店小姐」們。人們以為酒店高薪好賺、聊天就有錢,然而在從業多年、組成「酒與妹仔的日常」致力為酒店發聲的經紀人芸姐、公關布布、蛹(皆為化名)等人看來,許多來做小姐的,一開始能有的選擇就不多。

這社會無法讓常需請假的單親媽媽、背負學貸的年輕女性有太多賺錢機會,酒店就成了貧困女子活命的最後一道「社會安全網」,但當「停業」大刀落下,她們不只要為房租、為下一餐在哪發愁,還被各種獵殺、嘲諷重重壓下──人們拍手慶賀「國定上岸日」來了、狂酸酒店小姐可以改行做「FUCKpanda」,卻對這世界一無所知。

學貸、單親、貧困家庭年輕人被迫提早出社會 無勞保「職災之王」酒店成無助女子最後生存空間

5月初的台北市林森北路「條通」一帶淒淒冷冷,過往外國人客與媽媽桑夜色裡響著此起彼落的日語、小姐店門攬客、堪比歌舞伎町的盛景已不復在。公關布布說,變化其實從過年就開始了,當時疫情已爆發,常發生晚上8點到班、10點才陸續有客人排上的狀況,若是比較新進的小姐,就會時常無檯可上。

社會把酒店小姐視為「高薪」代名詞,但公關布布說,疫情爆發後就常發生晚上8點到班、10點才陸續有客人排上的狀況,新進的小姐時常沒有檯上,就沒了收入。(陳品佑攝)

社會把酒店小姐視為「高薪」代名詞,但沒有檯上,就意味著今夜做白工,不只沒收入還虧錢。「酒店小姐是沒有底薪的。」經紀人芸姐說,適合在酒店工作的女性一周約可賺上1萬,但也有小姐上5天班也賺不到6000元,雖有酒店標榜時薪1000–2000元,卻扣遲到、扣服儀錢扣得兇──酒店上班還有基礎開銷,包括髮妝費、下班時間只能搭計程車的通勤費,一天就要花掉1000多。

賠掉的還有健康,芸姐這麼說起酒店的職災:「我們每天要穿15–17公分的高跟鞋走來走去,有沒有人摔到骨折?有。每天喝酒熬夜,有沒有人身體壞了?有。面對客人毛手毛腳、被店家排擠,有沒有人因此患上精神疾病?有……」

這份工作對身體的傷害太多,小姐卻沒有勞保,只能自己看著辦。才剛滿25歲的公關蛹說,自己不只沒有勞保、甚至開始要繳國民年金,工作5年,在社會卻是不被承認的勞工。儘管如此,投入酒店的女性人數依然難以估計,原因之一是蛹說的:「會來做公關的小姐,可能在生活上沒得選擇。」

「大家會說人要有『一技之長』,那也是要用錢堆出來的,那是要花錢去上學、上課,一般人如果家裡有個經濟缺口在,你怎麼補都補不回來……」布布說:「你可能家庭經濟狀況不好,學業也無法讀到很高,很早要開始負責家裡經濟、會提早出來工作,有什麼辦法可以快速工作賺到錢?酒店可能是最好的選擇了。」

「我當經紀人第5年,有滿多小姐謝謝我帶她們進來這些行業……她會有一種不知道算不算感激,就是『我被保護起來了』的感覺。」酒店經紀人芸姐這麼說。(陳品佑攝)

「我當經紀人第5年,有滿多小姐謝謝我帶她們進來這些行業,讓她們解決短期的經濟困難、讓她們可以同時上課又賺錢……她可能在其他地方屢屢碰壁、求職不順,她會有一種不知道算不算感激,就是『我被保護起來了』的感覺。」芸姐這麼說。沒有選擇下的選擇,依然撐出生存的空間。

1月份即超前部署做防疫、民眾卻批酒店「防疫破口」 全面停業大刀捅出小姐「私接被持刀搶劫」社會問題

酒店成了接住貧困女子的最後一道「社會安全網」,然而這網終究是在體制之外,疫情來襲、全面停業,網就被撤出了大洞,直通地底。蛹說從1、2月開始就可以感覺到生意下滑了,小姐們雖可預期生意會比去年同期不好,沒想到當4月8日酒店女公關確診案例出現,指揮中心一聲令下、瞬間斷炊。

一名小姐確診,大眾紛紛直說酒店是「防疫破口」,然而「防疫破口」一語對酒店顯然不公平──他們走在前端,疫情尚未全面爆發的1月份就做了超前部署。

酒店經紀人芸姐說:「我有問很多小姐:假設今天店家給妳一個機會,要不要帶口罩──很多公關說雖然可能會影響到生意或客人觀感,她們還是想戴口罩的。」(陳品佑攝)

「誰都可能是破口,不是限縮某個特定行業。」蛹說,1月開始不只有店家開始量體溫,也限制中國來的客人不能入場、隨疫情變化又變成只有台灣籍的客人才能進場,幹部也會詢問客人有無旅遊史接觸史:「我們店裡日韓客人非常多、我們也會緊張,有些店家會確認客人是在台灣住很多年的,才能進來。」

「我有問很多小姐:假設今天店家給妳一個機會,要不要帶口罩──很多公關說雖然可能會影響到生意或客人觀感,她們還是想戴口罩的。」芸姐說。

「不要說政府督促,疫情爆發前店家自己就有警惕篩選動作。」「大家緊張的不是『會不會停業』,是怕被感染。」「以工作性質來說,我們一個人被傳染會擴散得很快。」「酒店也很擔心這事,要是一中(肺炎)生意就無法做,只要知道這間店有人感染,客人就不敢來,沒人敢冒這個險……」

3名在酒店求生的女子一句接一句說不停,一旁來開會的男性經紀人大K說得更直接了:「誰想被感染啊?死得慢、拖得長,還會被所有人討厭。」

真正的「破口」,反而是停業令捅出來的。酒店於疫情期間再怎麼高風險,蛹說至少還是有個明確的營業場所、幹部知道來了幾個客人、是誰,但當停業後部份小姐不得不轉為「地下化」、以派遣方式進行,「她只知道這一個客人,不知道客人帶了誰、可能客人還會隱瞞,如果今天真的爆了,怎麼追蹤這些人?」

酒店公關蛹說的直接,酒店於疫情期間再怎麼高風險,至少還是有個明確的營業場所、幹部知道來了幾個客人、是誰,但當停業後若轉為「地下化」,「她只知道這一個客人,不知道客人帶了誰、可能客人還會隱瞞,如果今天真的爆了,怎麼追蹤這些人?」(謝孟穎攝)

更可怕的「破口」,是小姐的安危。酒店存在時有少爺、有幹部可以協助把關小姐人身安全,每個眼神、手勢都是清晰的求救暗號,但停業後,芸姐說,新聞報導已出現公關「私接」被持刀搶劫、被性侵未遂,實際上有無被性侵成功的都不知道,而當酒店小姐轉向傳播業,傳播有時會以代號稱呼特定藥物、性交易的「服務」一項項計價,酒店公關未必都看得懂、可能看到價格就接了、就出事了──「持續停業的話,原本只是停業問題,接下來會變成社會問題。」蛹說。

(相關報導:

疫情悲歌3》窮到只剩銅板、連口罩都不敢買!社工道盡貧困家庭「疫情絕境」:孩子說,好怕媽媽死掉

|

更多文章

)

社會歧視逼死酒店小姐:房租繳不出、孩子養不起 申請紓困卻最擔心「政府會不會通知我父母」

酒店一停業,成千上萬網友拍手慶賀「國定上岸日」來了、「酒店妹要斷『吹』了」、或說小姐可以改行做「uberSEX」、「FUCKpanda」、「去找竹科找工程師『回收』」──這些莫名其妙的留言,芸姐說對她自己是不會構成傷害、但對多數公關會;至於蛹,她對「國定上岸日」一語則是很無奈,她笑:「不是『上岸』,是卡在沙灘上,快被曬死、乾死。」

沒太多工作選擇的小姐並不會因為酒店停業就瞬間「上岸」,也不是每個小姐都轉入地下化,蛹說多數小姐還是選擇吃老本,芸姐則說酒店停業第一周就有店家發不出薪水,有小姐房租繳不出來、有單親媽媽付不出與前夫議定的小孩撫養費,還有房東知道房客是做酒店、知道酒店停業了,就揚言要找新房客。

酒店停業第一周就有店家發不出薪水,有小姐房租繳不出來、有單親媽媽付不出與前夫議定的小孩撫養費,還有房東知道房客是做酒店、知道酒店停業了,就揚言要找新房客。(謝孟穎攝)

儘管政府提供紓困方案,最初僅限有勞保者,不被承認為「勞工」的酒店小姐顯然無法適用。終於等到衛福部版本的無勞保者紓困出現、蛹與布布不斷跑區公所,但根本拿不出「停業公文」與「從業證明」──小姐與酒店之間沒有雇傭關係,酒店也怕被查稅、不敢給。後來中央下令說要從寬認定、簽切結書即可,各地區公所卻也開始自行「發明」各種必備文件,每間要的都不一樣。

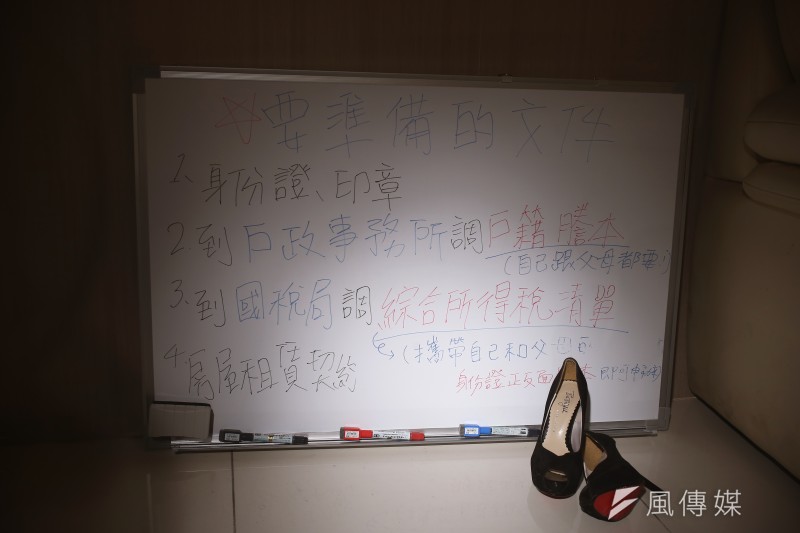

有的區公所要租屋證明、有的要戶籍謄本、有的要「無法從事工作切結書」加蓋公司大小章、有的要去就業服務站拿3張「介紹卡」證明自己失業後無法找到工作,至於最最為難小姐的一項,恐怕是「父母身份證影本」。

「我父母都知道我做這工作,要跟他們拿身份證很簡單,但有些小姐光是要開口就會有問題──父母會問說你要拿這個幹嘛、做什麼工作要拿紓困的?小姐們其實很擔心『政府會不會通知我父母』,有個紀錄在,父母就會知道我做酒店……」蛹說。芸姐則補充,雖然衛福部官網已說書面認定即可、不需家訪,仍有些區公所會跟申請者說必須家訪──聽到「家訪」,小姐們都怕了。

社會的排擠、偏見時常讓酒店小姐無法與家人說出自己的行業,蛹的家人即便知道她在做酒店,卻也問:你高薪、沒繳稅,要什麼紓困?就連家人都有這種誤解,社會大眾就更不必說了:「這是社會對酒店的既定印象──你們是不需要救助的人,你們上班薪水這麼高,憑什麼樣保障?」

蛹的家人即便知道她在做酒店,卻也問:你高薪、沒繳稅,要什麼紓困?「這是社會對酒店的既定印象──你們是不需要救助的人,你們上班薪水這麼高,憑什麼樣保障?」(陳品佑攝)

被政府強制停業、毫無補償,甚至必須冒著「出櫃」風險與家人決裂、或承受與早已決裂之家人聯絡的尷尬痛苦去申請紓困,整個流程跑下來,蛹忍不住這麼唸:「你乾脆把我隔離好了,我還有1萬4可以拿,總比我現在一毛錢都沒有來得好──會讓人民產生這種想法的時候,就是政府做得有點糟的時候。」

「復業之後,酒店小姐要面對大眾的處境會更困難」

即便在氣頭上,蛹仍相當客氣地評斷政府做得「有點」糟──這或許就是底層生存者被迫、也不得不主動配備的柔軟了。談起老本吃光的時候該怎麼辦,芸姐甚至可以笑著說:「如果大家真的沒得吃,我們揪團去新街溪釣吳郭魚啦,那邊吳郭魚根本就群聚!有沒有筆?我畫一下……」

藍色原子筆在傳單上畫出一片密集的圈圈,女子們的笑鬧也隨著煙圈噴出:「吳郭魚會不會感染啊?牠們都沒戴口罩!」「群聚啦群聚!」「社交距離呢?」

面對社會大眾各種誤解,酒店經紀人芸姐、公關布布、蛹所在的組織「酒與妹仔的日常」一直以來都致力於溝通,疫情期間也非常拚命替小姐申請紓困,時常夜間10點後開始開會數小時。(陳品佑攝)

「不管什麼事情丟到酒店上,大家都會覺得政府做得好棒啊。」芸姐嘆。事實上所謂「破口」每個產業都會有、包括大專院校也出現幾個確診案例,但其他行業有確診都沒被停業、酒店一例就被停業,甚至確診女公關一例宣布結案時,被追蹤的132名接觸者皆未被傳染──問題應該是「怎麼落實防疫」,是公告停業以後該怎麼支持人民生活、有沒有對停業的產業做配套,不是喊一聲就這個停業、這個停業。

「我們是被停業的,希望比照無薪假、申請減班休息補貼、拿到2萬3千多的薪水,但我們心知肚明去喊這件事成功率很低,所以我們主打『復業』──這是最有用的,讓大家回去工作、過原本的生活,比排隊排半天拿到1萬塊來得有用多了。」芸姐說。申請紓困頻頻碰壁的蛹馬上補:「可能1萬都拿不到!真的,政府不如要求店家把防疫做好,不是在那邊大撒幣!」

在蛹看來,各種輿論對酒店的獵殺是常態、每當酒店登上新聞都會出現,這些批評就算疫情過後還是會在、持續成為酒店從業者爭取權益的阻礙,而芸姐說,這也就是「酒與妹仔的日常」堅持一直辦講座與社會大眾溝通的原因:「我們為什麼那麼堅持要面對面去講?這樣他們就無法躲在鍵盤後面、講出不用負責的言論……我們確實有遇到幾個白癡問題:客人給你信用卡會更愛他嗎?你們小姐都不關心政治?但這些,我們可以面對面去溝通……」

或許有天台灣社會也將遺忘這段所謂「歷任警政署長做不到」的全面停業時期,但走過最深黑夜的小姐們,想必一輩子忘不了──她們仍在夜裡,等著離天亮更近的一天。(陳品佑攝)

閱讀【疫情悲歌】完整報導: