近聞,教育部8月17日公告「校園霸凌防制準則」預告修正案,但此次修正條文能否適用於當前校園?對基層推動霸凌防制有何幫助?目前不得而知。加以近期國內雜誌《今周刊》1392期以「是誰縱容狼師與霸凌者?—校園黑箱吃案實錄」進行專題報導,試問,為何校園霸凌問題經歷多年不易防制,其實關鍵出在校園普遍出現兩大問題,一是欠缺信任文化基礎;二是處理霸凌時概念認知模糊與紛亂。

一、校園欠缺信任基礎方面,當前校園霸凌種類包括,學生間霸凌、師生間霸凌、老師們對少數老師之霸凌,權勢不對等霸凌,如校長對老師的霸凌,以及家長(含民代或校外人士)對老師或學生之霸凌等。按照目前各校面對前揭各類霸凌,大概比較好處理的是學生間、師生間的霸凌為主,應處其餘類型霸凌,不外乎走校內私下調解、壓住不處理或校外司法調解。但最大問題是當校園內沒有信任基礎文化時,霸凌發生時,沒有一套安全且透明的處理機制,抑或欠缺有利於的保護被害者的機制。甚至在和解後,學校根本當作「船過水無痕」急著想息事寧人等現象一再出現,試問,信任基礎如何可建構得好?

美國教育學者Deutsch曾提出「合作」與「競爭」兩個在校園常出現的觀察指標,他認為該2指標皆影響校園信任基礎文化之建立。Johnson, D & Johnson, R據此進一步發展出「社會互賴理論(Social Interdependence Theory),強調團體的共同目標影響成員之間的互動方式(如學校喜歡用學業成績表現或刻意強調升學率,導致校內學生間與老師間之矛盾容易增加,失去信任與合作機會),任何一位成員的變化亦會對其他成員產生影響,簡單說,在校園內越是凝聚合作氛圍,霸凌出現機率越低,若越是凸顯相互競爭關係,霸凌則越是容易出現。

當中的關鍵點在於人際關係與校園教學之間如何建構創造性合作模式,如當學生間發生衝突時,學校第一時間處理霸凌建議不是用懲罰方式,而是如何思考讓兩造雙方朝建立互信與合作來預防霸凌不再發生,還有校內處理霸凌時,不應有形式主義或黑箱作業心態進行處理,通報後如何設法促進雙方朝「相向而行」方向走,最重要是要讓霸凌者知道霸凌別人後,被他傷害人的感受,以及影響到哪些人?未來該如何找到方法,未被霸凌者多做有益的事,這樣校園信任文化才會被構築起來,學校也才會安全。

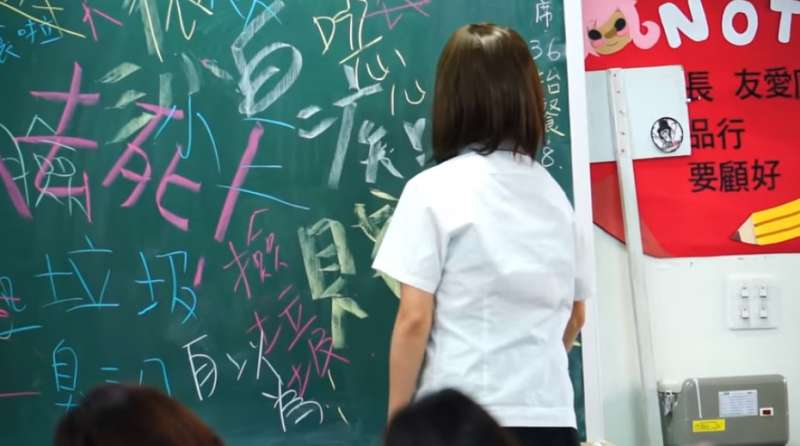

二、處理霸凌時概念認知模糊與紛亂方面,教育部將霸凌類型種類已概分得很清楚,如體現在肢體傷害、言語傷害(含嘲笑他人、暗中中傷他人、製造爭議訊息等)、網路上惡意詆毀或被孤立與隔離等,但這些概念這十幾年來全國教師大多背得滾瓜爛熟,為何在處理問題時卻七零八落呢?問題在於我們難以辨識被霸凌者之深層內心感受(缺乏同理心),以及無法理解他的感受在處理時,處理者與申訴者之間彼此對霸凌的認知是否一致? (相關報導: 觀點投書:北一女校長畢典致詞的反思─你的善良必須有點麻辣、怨恨、詐欺鋒芒 | 更多文章 )

常常有學生回家跟家長說,「我被霸凌了!」家長隔日跟老師說,我家小孩被霸凌,老師常說,我會積極調查,然後呢?老師只能在事實程序上進行調查,但用甚麼方式,以及用什麼工具調查?目前卻莫衷一是!當然在這裡必須替老師說話,調查霸凌時老師只能做初步調查,當老師或校方調查能力有限時,政府往往在找第三方協助調查上,幾乎提供的資源太少?多為學校方面自己處理,這部分有欠公允,畢竟學校在第一線調查時壓力甚大,地方教育局應派人或聘僱駐點專業人員,如輔諮中心之心理諮商師、社工師協助查處較為妥當。