提到新加坡這個東南亞小國,最成功之處就是懂得如何在美國與中共兩大強權之間左右逢源,一方面以南洋理工大學為對岸培育下一代的執政精英,另一方面則將樟宜港提供給進出南海的美軍艦艇使用。此種軍事靠美國,經濟靠中共的政策,賦予了新加坡極大的外交活動空間,進而成為面積最小卻最為富裕的東協國家。

甚至我們還能從馬英九前總統「親美、友日、和陸」的戰略中,看到些許新加坡的影子。而新加坡之所以能成功,關鍵的因素在於李光耀總理從冷戰時代以來就採取「非共而不反共」的外交政策。所謂「非共」,意即新加坡共和國拒絕採取共產主義制度,並對以馬來亞共產黨為代表的國內共產主義份子施以堅決打擊。

然而在外交路線上,李光耀卻不像兩蔣父子執政下的台灣那般排斥共產主義國家,相反的卻積極同蘇聯、中共、北韓以及北越往來。不過在與蘇聯、中共、北韓和北越往來的同時,新加坡又與英美、南韓以及南越維持邦交,並同台灣維持實質關係。新加坡也因為這個政策,得以成為辜振甫、汪道涵、馬英九、習近平、川普以及金正恩會晤的地點。

長期以來,新加坡一直以扮演資本主義和共產主義國家之間溝通的橋樑為榮,可這樣的國家政策卻不是始自於新加坡。最早實施「非共而不反共」政策的國家,其實是第二次世界大戰時的大日本帝國。大家都知道,大日本帝國是一個反共產主義的國家,嚴厲鎮壓日本、朝鮮以及台灣的共產主義運動,可其實卻與蘇聯維持著友好關係。

直到1945年8月9日,蘇聯對日本宣戰,並派出T-34大軍向東北、北韓以及庫頁島南部發起進攻以前,雙方依據《日蘇中立條約》彼此都還在對方的首都設有大使館。日本與蘇聯甚至還相互承認彼此在中國扶持的傀儡政權,東京承認蒙古人民共和國,莫斯科也承認滿洲國,雙方的關係緊密而友善,完全就是李光耀「親共而不反共」政策的翻版。

從「反共」到「非共」

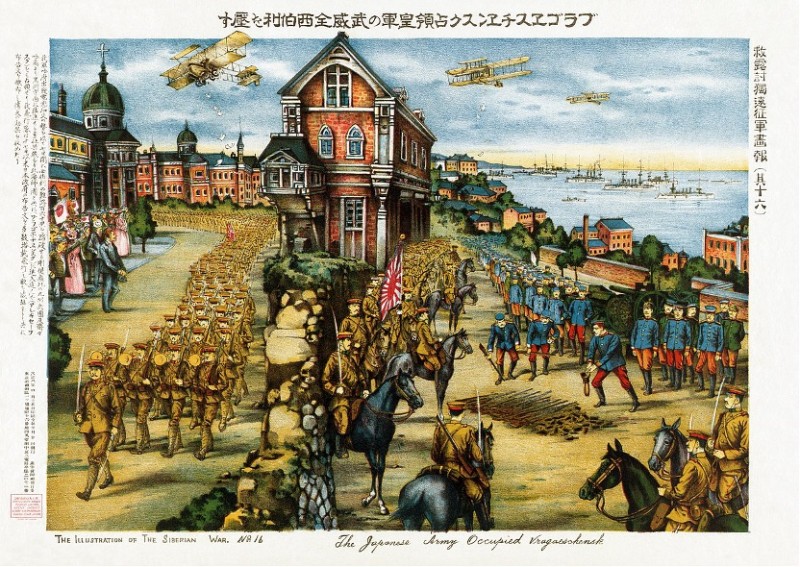

事實上戰時日本的政策,也是從原本的「反共」到「非共」之間有過一段時間的變化。日本是天皇制國家,而共產主義革命本來就是以推翻全世界的皇室為基本目標,一如列寧在1917年推翻沙皇一樣。無論天皇實際上的權力有多大,布爾什維克革命都被日本帝國視為意識形態上的頭號威脅,也讓日軍決定出兵俄羅斯干預紅白內戰。

可日本出兵俄羅斯的目標,與英美等協約國出兵俄羅斯的目標有一點根本上的不同,西方國家純粹是要扶持反共的白俄勢力阻擋共黨革命,乃至於恢復沙俄的統治。日本的目的,則是希望扶持謝苗諾夫(Grigory Mikhaylovich Semyonov)在外貝加爾湖的赤塔成立親日的分離主義政權,即俄羅斯版本的滿洲國。

不料美國以尊重俄羅斯領土主權完整為由,居然對反共盟友日本施加政治壓力,逼迫日軍從西伯利亞撤退。事實上共產主義與否,還是俄羅斯的領土主權完整不完整對美國而言都不是最重要的,因為伴隨著帝俄的瓦解、德意志帝國的戰敗以及英法的衰退,此刻日本成為了美國稱霸太平洋的唯一競爭者,萬萬不能讓日本掌握西伯利亞的土地和資源。

(相關報導:

許劍虹觀點:日本被轟炸是報應嗎?談談獨派、俄羅斯與中共的觀點

|

更多文章

)

甚至就連1919年的「五四運動」,日本方面也認為背後煽動中國學生反日的力量來自於美國而非蘇俄,所以從此刻開始,美國已被日本視為頭號的威脅來源,共產主義不共產主義也就不被納入日本的安全考量了。於是日本在1925年1月20日與蘇聯簽署了《日蘇基本條約》,給予了這個人類歷史上第一個共產主義國家外交承認,象徵東京的「不再反共」。

然而1922年成立的日本共產黨,卻仍以推翻天皇制為首要目標,且朝鮮跟台灣的獨立運動亦受到共產國際的鼓舞。所以在日蘇建交四個月後的1925年4月25日,日本政府公佈《治安維持法》,對國內共產主義運動施以嚴厲打擊。特高警察對日共、台共以及朝鮮共產主義運動人士的大搜捕,反應的就是日本政府的「非共」政策。

1939年的諾蒙罕戰役,讓日本放棄了「北進」的幻想。(作者提供)

放棄「北進」走向「南進」

「非共而不反共」政策的成功,還反應在日蘇雙方「九一八事變」後極度迴避兵戎相見的政策上,國民政府曾為了收復中東鐵路在1929年與蘇聯兵戎相見。為此中華民國還一度與蘇聯斷交,直到1932年才又恢復外交關係。結果關東軍在1931年向東北發起進攻時,蘇聯紅軍不只沒有出兵阻礙日軍,還允許日軍使用中東鐵路向北運兵打擊馬占山的東北抗日義勇軍。

為了迴避與日本爆發衝突,史達林盡可能滿足日軍的要求,甚至在1935年把中東鐵路賣給了滿洲國。然而希特勒的上台,卻讓史達林從憂慮納粹德國與日本帝國聯手夾擊蘇聯的角度出發,決定向領導中國抵抗日本侵略的蔣中正提供援助。史達林同時還迫使中共在「抗日民族統一戰線」的名義下,接受蔣委員長領導,顯見意識形態無論對日本還是蘇聯都是次要的考量。

然而對陷入中國戰場泥沼的日軍而言,想要逼使蔣中正投降的先決條件是切斷列強對國民政府的援助,而當時向國民政府提供援助的國家同時包括了蘇聯和英美。那麼是要向北進攻蘇聯為優先,還是向南進攻英美在東南亞的殖民地為佳?為此日本陸軍、海軍與外務省爭論不休,直到1938年與1939年滿洲國與蒙古人民共和國之間爆發的兩場領土糾紛,才讓日軍認知到蘇聯的實力。

在張鼓峰與諾蒙罕爆發的兩場邊境衝突中,日軍都遭到蘇聯紅軍挫敗,讓大本營完全認知到日本不具備與蘇聯打大規模地面作戰的工業能力。外加史達林與希特勒在1939年8月23日簽署《德蘇互不侵犯條約》的案例,讓日軍方面瞭解史達林是不受意識形態拘束的現實主義者,同樣採取極權制度的兩個國家並非完全沒有共同語言。

相反的民主國家美國,卻逐漸取代蘇聯成為在背後支持蔣中正把戰爭打下去的影舞者,且美國自日俄戰爭結束以來,實際上就已經是日本在太平洋地區的頭號競爭者。從一次不同時與兩個敵人交手的考量出發,日本在1941年4月13日與蘇聯簽署了《日蘇中立條約》,與蘇聯結束敵對狀態,正式走上「非共而不反共」的外交路線。

日本外相重光葵主張承認中共,擁抱中華民族主義才能讓日本脫離中國戰場的泥沼。(作者提供)

對中共從鎮壓到承認

與蘇聯交好,卻對日本本土、朝鮮以及台灣的共產主義運動施以嚴厲的打擊,確實足以證明日本走上了「非共而不反共」的道路。不過還有一點值得我們注意,那就是直到太平洋戰爭爆發初期,日軍對中國佔領區裡的共產主義運動,乃至於8路軍在華北的根據地仍實施無情的掃蕩。這樣看來,似乎不反共的外交政策尚未被日本認真貫徹。

(相關報導:

許劍虹觀點:日本被轟炸是報應嗎?談談獨派、俄羅斯與中共的觀點

|

更多文章

)

導致日軍與蘇聯交好,卻仍與中共為敵的政策首先來自於日本政府內部決策的不統一,外務省已經洞察到中共是民族主義力量,並非100%聽從蘇聯指揮,主張給延安外交承認。可是日本軍方,尤其是華北的日本軍方認為中共若不是蘇聯的傀儡,反而應該給予更嚴厲的清剿,因為蘇聯已經不再反日,可中共仍在高喊抗日口號。

另外由於日本在淪陷區扶持了汪精衛的南京國民政府,為了與美國爭奪「一個中國」的中華民族主義話語權,支那派遣軍必須持續對試圖挑戰親日政權的8路軍、新4軍予以壓制。共軍未必會認真與日軍作戰,對汪政權卻能構成不小的威脅,令希望靠和平建國軍來維持中國佔領區治安,好讓更多駐華日軍開往太平洋戰場投入對英美作戰的日本政府充滿壓力。

不過到了1943年1月9日,伴隨著汪精衛政權對英美宣戰,支那派遣軍逐漸調整開戰初期的反共政策,尋求與中國共產黨的和解,好將一切資源用於打擊英美以及英美在中國的代理人蔣中正。汪政權在1943年2月被允許移除在國旗上寫有「和平、反共、建國」的黃色小旗幟,象徵南京國民政府拋棄反共政策,中共特工潘漢年也在76號特工李士群引薦下拜會了汪精衛。

到了1944年11月,戰局發展對日軍更為不利,外加汪精衛去世後,南京國民政府呈現分崩離析狀態,以外相重光葵為代表的日本政要認知到中共不只不是蘇聯的傀儡,還是中華民族主義的真正代表,於是做出了賦予延安政權外交承認的決定。換言之「非共而不反共」的政策,在1944年11月7日成為了日本的外交現實,雖然從改變日本戰敗命運的角度來看為時已晚。

朴正熙雖然是大獨裁者,卻致力於推動兩韓問題和平解決。(作者提供)

推行「北方政策」的朴正熙

「非共而不反共」的政策沒能改寫日本戰敗的結局,但是卻讓日本避免了如同納粹德國那樣陷入同時與美蘇「兩面交戰」的不利局面。等到蘇聯在1945年8月出兵東北時,日本戰敗已成既定事實,也談不上有所謂「兩面交戰」了。日本帝國固然是瓦解了,但是「非共而不反共」的政策卻影響了許多在戰時選擇與日本合作的東亞民族主義者。

最早試圖推行「非共而不反共」政策的戰後東亞領袖並非李光耀,而是在1960年靠著軍事政變上台執政的大韓民國總統朴正熙。早年曾效力滿洲國的朴正熙,是以反共少壯派軍人的身份起家,並且在任內極力推動與美國、日本的合作關係。然而他卻沒有像前任總統李承晚一般,堅持與北韓乃至於整個共產主義陣營勢不兩立的立場。

相反的,大韓民國正是在朴正熙任內調整了李承晚武力統一的政策,轉為追求朝鮮半島的和平統一。因此南北韓的正式接觸,並非始自於金大中與金正日,而是從朴正熙與今日成時代的紅十字會談判開始的。雙方先是在1972年7月4日簽署了以推動和平統一為目標的《南北共同聲明》,隨後朴正熙又在1973年6月23日明確表達了不反對兩韓一起加入聯合國的立場。

沒想到金日成出爾反爾成性,後來又派殺手試圖刺殺朴正熙,結果卻導致朴正熙夫人陸英修身亡,導致南北韓雙方關係再度破裂,但朴正熙總統仍堅持將「非共而不反共」的政策,努力推動與蘇聯、東歐華沙公約組織國甚至於中共的「關係正常化」。他的努力最終因為他本人在1979年遇刺身亡而失敗,但還是為全斗煥和盧泰愚兩名接班人所繼承下去,並且在90年代達標。

(相關報導:

許劍虹觀點:日本被轟炸是報應嗎?談談獨派、俄羅斯與中共的觀點

|

更多文章

)

當然執行「不反共」政策的前提是「非共」,這代表大韓民國政府在朴正熙與全斗煥、盧泰愚等軍人政權領導下仍對國內的共產主義運動施以鐵腕打擊。南韓在尋求與北韓關係有所推進的同時,針對38度線以南的民主運動以武力壓制的態度來因應,導致光州事件的悲劇上演。這種對待共產主義運動內外有別的態度,想必是朴正熙總統從他在滿洲國軍服役時所學習而來的經驗。

相信這張作者2018年拍攝的照片,能讓大家知道新加坡掌握的航道對全球貿易有多重要。(作者提供)

東西兩陣營的橋樑

縱然南韓想同時與資本主義還有共產主義陣營友好,北韓的存在終究讓南韓無法將「非共而不反共」政策貫徹到底。南韓前總統文在寅致力推進與北韓的和解,甚至還設法讓金正恩與川普在新加坡實現歷史性會晤,但所有的努力都因為金正恩發瘋炸掉了開城工業區而付諸東流。如今大韓民國在的尹錫悅總統帶領下,又回歸到傳統的親美反共政策。

只要北韓不放棄以武力統一南韓,無論南韓如何民主,如何調整與俄羅斯還有中共的關係,都不可能做到全面的「不反共」。畢竟南北韓都是致力於以自己的政治制度實現朝鮮半島統一的分裂國家,實現民族統一的前提都是將對方的政權徹底消滅。反倒是新加坡共和國,因為具備大韓民國所不具備的地緣優勢,能更無政治壓力般的扮演東西兩陣營接觸的橋樑。

李光耀與朴正熙一樣,二戰時效力日軍陣營,又曾在戰後初期與馬共合作反對英國的殖民統治,自然能比蔣中正和李承晚更加跳脫反共意識形態的包袱。然而朴正熙以降歷屆南韓總統推動和解政策的失敗,讓我們知道一個國家的地理位置很多時候比這個國家採取的意識形態更能決定這個國家的命運,位於馬六甲海峽航道上的新加坡正好有交通上的優勢。

馬六甲海峽是全世界最繁忙的航道,每年平均有10萬船隻載運全球40%的貨物穿越這條海峽,就連中共都有80%的能源進口都仰賴馬六甲海峽輸入。在這樣的情況下,沒有任何一個強權會希望戰爭在新加坡與其周邊國家爆發,讓李光耀從一開始就有操縱的空間。此外新加坡人口結構以華人為主,又經歷過英國百餘年的統治,先天上就是東西文化最好的交會點。

地緣與文化的兩大優勢,讓新加坡能在東西兩大陣營之間左右逢源,又能同時與海峽兩岸的中國政權交往。不信奉共產主義意識形態的新加坡,對外採取開放自由的市場經濟,並與美國推展軍事合作,防止中共或者任何單一東南亞國家在南海坐大。但是對內方面,李光耀父子仍採取所謂開明專制,防止包括共產黨在內的一切反對勢力挑戰人民行動黨的永久執政。

「非共而不反共」能持續多久?

以目前的情況下來看,新加坡這種特殊的存在符合各方利益,即便是在美國與中共對峙日益嚴重的當下依然是如此。美國的政策向來是避免與另外一個擁有核子武器的強權開戰,中共雖然不滿意現有的印太秩序,想要建立更符合自己發展的「新常態」,但目前實在不具備與美國撕破臉的能力,所以雙方都需要新加坡。

新加坡做為一個以華人為主體的東南亞國家,又同時與兩岸發展關係,對美國而言本身就是一個足以平衡東協與中共之間的穩定力量。經濟繁榮的新加坡不只證明了資本主義體制在東亞社會的可行性,還是美國在軍事上前進南海的重要據點。不過在經濟上和軍事上納入美式價值觀的同時,新加坡又維持開明專制的統治體系,擁抱美國卻又不得罪中共。

因此新加坡的富裕,同樣可以讓中共向世人證明自己實施的政治制度仍有可行性與未來性,美式民主價值不是唯一一條通往繁榮之路。新加坡不只與美國還有中共保持等距的外交關係,同時還跟台灣維持密切的實質關係,雙方的軍事合作也沒有在新加坡和中共斷交後瓦解。共同的華人背景以及反共的歷史記憶,使雙方緊密的關係不至於因為新加坡的親共而斷絕。

然而無論是李光耀還是李顯龍,都認為一個穩定的兩岸局勢符合新加坡的利益,因此他們堅決反對台灣走上法理台獨路線。當然從新加坡的角度來看,只要台灣不走上法理台獨或者中共強大到足以把美國從印太地區驅逐出去,「非共不反共」的政策就能持續推行下去,讓下面好幾個世代的新加坡人持續在美國、中共還有台灣三邊得利。

李光耀在世的時候,甚至提出台灣應該接受鄧小平「一國兩制」,卻遭到從蔣經國到馬英九等歷屆中華民國總統的拒絕。這也應證了中華民國終究不是新加坡共和國,無法真正做到為了商業利益放棄掉自己的法統。此種自認為中國正統政府的心態,也讓中華民國政府難以成功推行「非共不反共」政策,關於這個議題我們留到以後再討論。

(相關報導:

許劍虹觀點:日本被轟炸是報應嗎?談談獨派、俄羅斯與中共的觀點

|

更多文章

)