今年是保加利亞「大遠足」(The Big Excursion,保加利亞語:Голямата екскурзия)政策30週年。1989年,就在柏林圍牆倒塌前幾個月,保加利亞領導人托多爾·日夫科夫(Todor Zhivkov)要求不願順應同化政策的土耳其人與穆斯林離開保加利亞,導致超過36萬難民跨越鐵幕邊界逃入土耳其,堪稱冷戰期間最大規模的種族清洗。此政策不僅讓驟失勞動力的保加利亞農作減產,也令日夫科夫國際形象惡化,更見罪於蘇聯高層,最後在同年11月黯然下台,與共產政府並肩走入歷史。

托多爾·日夫科夫(見圖)為保加利亞共產黨中央委員會第一書記,也擔任保加利亞人民共和國的國家元首和政府首腦,是東方集團在位最久的領導人。(作者劉燕婷提供)

然而所謂「大遠足」並非日夫科夫突發奇想的產物。保加利亞早自1956年起,便陸續推動同化土耳其人與穆斯林的相關政策,此波浪潮隨後在1984年的「復興運動」達至巔峰,忍無可忍的土耳其人紛紛上街示威、絕食、武裝暴動,眼看事情一發不可收拾,這才有了1989年的大遠足種族清洗。如今在保加利亞7百萬人口中,約有62萬是土耳其人,幾乎與該國的穆斯林人口重疊,其他則有波馬克人(Pomak,奧斯曼時代伊斯蘭化的保加利亞人)、羅姆人(Romani,又被稱為吉普賽人)等,雖說民族關係相對和諧、土保兩國也有正常的外交往來,但當年的政策傷痕,卻銘刻在幾代保加利亞土耳其人心中,有人就此落腳土耳其,有人則在共產政權垮台後重回保加利亞,於他們而言,土保皆是祖國,卻又像都像異域。

1989年"大遠足"中的保加利亞土耳其人,圖源:balcanicaucaso.org。(作者劉燕婷提供)

奧斯曼和平與黑暗五世紀

1396年,奧斯曼大軍在尼科波利斯戰役(Battle of Nicopolis)中大勝,保加利亞就此進入近五百年的奧斯曼統治期。史學中有「奧斯曼和平」(Pax Ottomana)一詞,用以形容15世紀末至18世紀初的奧斯曼帝國,此時帝國不僅是世界數一數二的軍事強權,其版圖內的巴爾幹與中東地區也進入相對和穩的承平期,拜占庭帝國末年的大小內戰已然告終,米利特制(Millet)也給了飽受高額賦稅、官僚主義、腐敗之苦的人民喘息機會。

然而在如此浪漫的描述下,帝國內部卻不乏壓迫情事。首先是奧斯曼帝國於巴爾幹推行的血稅制(Devşirme,奧斯曼土耳其語:دوشيرمه),定期強徵該地一定數量的8-18歲基督徒男童,逼其改宗為穆斯林,學習奧斯曼土耳其語,進行軍事與文書訓練,待其成年後再分發到宮廷、文書、宗教與軍隊四大部門,有能者可成為大維齊爾(相當於帝國宰相),例如扎格諾斯帕夏(Zaganos Pasha,1453-1456)便是第一位出身血稅系統的大維齊爾,之後尚有10幾位大維齊爾同出此道。血稅制的概念源於蘇丹穆拉德一世(Murad I,1362-1389)任內,當時帝國內部滿是戰功赫赫的突厥貴族,令蘇丹如坐針氈,故而有了自基督教世界徵集禁衛軍(Kapıkulu)、傭兵的念頭。

(相關報導:

劉燕婷觀點:進化論與再伊斯蘭化-科索沃的伊瑪目為何引發眾怒?

|

更多文章

)

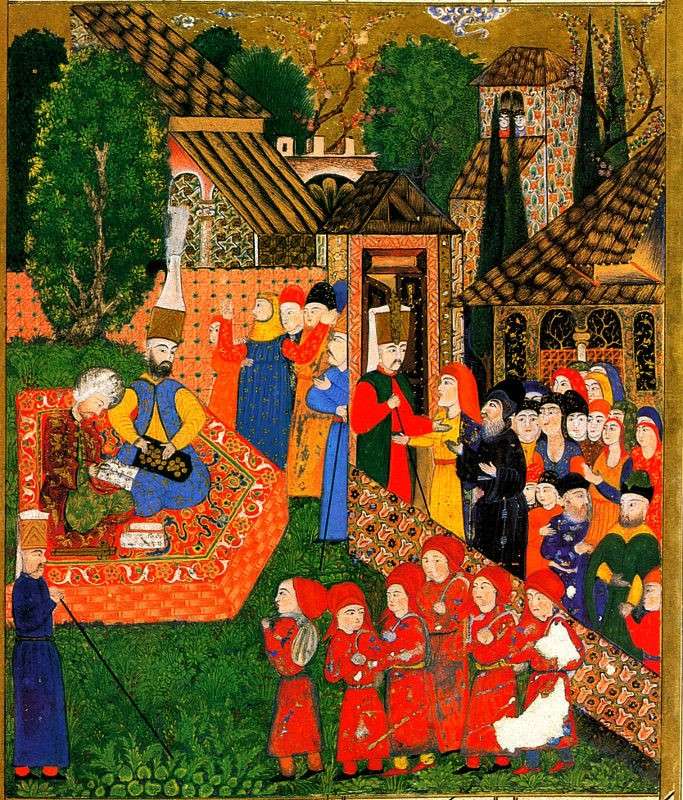

描繪基督徒男孩登記進入血稅制場景的奧斯曼細密畫。(作者劉燕婷提供)

血稅制在巴爾幹施行之初曾遇強烈抵制,有的父母為留住孩子,不惜痛下重手將其打成殘廢,以躲過政府徵召;但隨著此制發展逐漸完善,加上漸有血稅制出身者躍居軍政高位,巴爾幹的民心終於鬆動起來,例如波士尼亞的基督徒就相對樂見自己的孩子被徵入血稅制,甚至留下賄賂官員的歷史紀錄;阿爾巴尼亞人更因普遍貧窮,故而發展出"假冒經濟",即以阿爾巴尼亞男孩冒充其他不願被徵入血稅制的巴爾幹基督徒之子,以獲取經濟報酬,一來得以改善家中境況,二來提供孩子階級流動的機會。然而由於此制仍具一定的壓迫性,故在今日巴爾幹諸國的歷史書寫中,血稅制多被描繪成帝國剝削的鐵證,保加利亞也不例外,將其定調為"帝國邪惡奴隸制"裡的一環。

另外看似寬容的米利特制,也有其壓迫之處。奧斯曼米利特制可說是帝國版的宗教治理主義,約在19世紀才由中央系統性成形,在此之前各區歧異甚大。其依據信仰將非穆斯林劃分為不同的社群,包括:東正教徒(時稱millet-i Rûm,意指羅馬人)、亞美尼亞人(共有使徒、天主教、福音等三個米利特)、亞述人(被基督教所排斥的敘利亞東方教會)、猶太人、羅馬天主教徒等,各社群得以依照本身的宗教法自治,自行徵稅並分配稅款,一旦出現跨米利特的紛爭,則以受害方的法律為依歸。

然而這套制度的不公之處在於,各米利特只要與穆斯林發生衝突,該案件立刻自動適用伊斯蘭法;此外非穆斯林雖得以享有宗教自由,卻得負擔額外的人頭稅(吉茲亞,阿拉伯語:جزية),而17世紀後的帝國稅賦又逐年上漲,逼得大批巴爾幹東正教徒紛紛皈依伊斯蘭,以逃避針對非穆斯林的重額人頭稅,保加利亞人也不例外。上述發展或許有些出乎奧斯曼政府的設想,畢竟巴爾幹是帝國的經濟核心,就財政層面而言,奧斯曼當局反而不希望大批巴爾幹非穆斯林前來入教,以免造成稅務損失,然上有政策下有對策,這似乎是亙古不變的道理。

保加利亞首都索非亞的七聖人教堂(Seven Saints Church),其前身為奧斯曼帝國建築師米馬爾·希南(Mimar Sinan,1490-1588)設計的索菲·穆罕默德·帕夏清真寺(Sofu Mehmed Pasha Mosque),但此清真寺在保加利亞獨立後即遭廢棄,更一度被當作軍火庫與監獄使用,直到20世紀初才改為教堂。(作者劉燕婷提供)

此外,奧斯曼時期的人口政策也大為改變了保加利亞的人口地景。奧斯曼帝國征服保加利亞後,為徹底殲滅當地反抗勢力,以及建設戰後百廢待舉的村落,採用了移民實邊政策,而移到保加利亞的土耳其人除了開墾民外,還有流放(sürgün)過來的罪犯與叛將,這些土耳其穆斯林成了往後的保加利亞統治集團,並配合帝國中央推行的城鎮建設計劃,遷入了保加利亞的沃野、大城與戰略要津上,原居該處的大批保加利亞人則被迫退至山村與偏遠處。在帝國有意識的人口安置政策下,保加利亞的經濟有所起色,但各大城也日漸伊斯蘭化,加上人頭稅的上升,催生了一批名為波馬克(Pomaks)的族群。

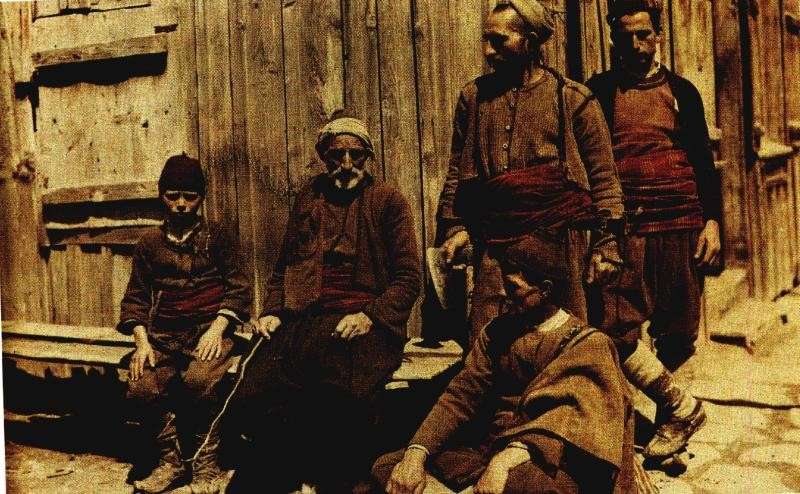

1932年的波馬克人,圖源:國家地理雜誌。(作者劉燕婷提供)

波馬克人(Pomaks,保加利亞語:Помаци)今指奧斯曼時期伊斯蘭化的保加利亞人,如今人口約有100萬,主要分布在土耳其、保加利亞、北馬其頓與希臘,奧斯曼末年三帕夏制裡的塔拉特帕夏(Talaat Pasha),便來自保加利亞的波馬克家族;美國演員湯姆·漢克(Tom Hanks)的妻子麗塔·威爾遜(Rita Wilson),也是半個波馬克人。在民族主義風起雲湧的奧斯曼末年,保加利亞陷入準無政府狀態,史稱庫爾賈里斯特沃時期(Кърджалийство),無數匪兵(庫爾賈里,Кърджалии)肆意流竄,導致成千上萬的保加利亞農民外逃,俄國勢力也趁虛而入,煽動保加利亞獨立建國,內外壓力排山倒海之下,催生了1876年的四月起義(Априлсковъстание),最後以奧斯曼血腥鎮壓收場。在這波動亂中,波馬克人選擇與帝國軍隊並肩作戰,共同鎮壓保加利亞人,起義之火雖過月餘即遭撲滅,卻替未來的屠戮埋下伏筆。

(相關報導:

劉燕婷觀點:進化論與再伊斯蘭化-科索沃的伊瑪目為何引發眾怒?

|

更多文章

)

庫爾賈里斯特沃時期(Кърджалийство)的匪兵復原貌,圖源:Танас Гавраилов。(作者劉燕婷提供)

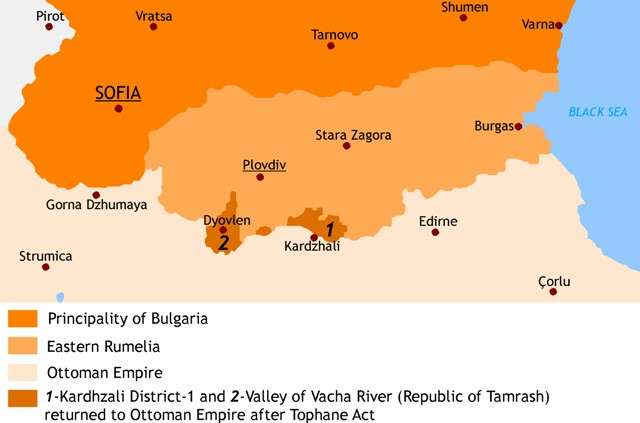

4月起義雖是場失敗的革命,但俄國事後的報復性宣傳,卻引發西方政界與知識界的無限共鳴,包括查爾斯·達爾文,奧斯卡·王爾德,維克多·雨果和朱塞佩·加里波第等都出面譴責奧斯曼,並要求歐洲各國介入巴爾幹,好從奧斯曼魔掌中拯救保加利亞人。在這波熱潮下,俄土戰爭(1877年)應運而生,挾帶著十字軍東征的既視虛偽感與至高無上的道德正當性,經歷無數鏖戰後,保加利亞終於在1878年成為自治的公國,但南部卻同時獨立出堅奉奧斯曼為宗主國的東魯米利亞(Източна Румелия);然而波馬克人也擔心自己在四月起義的鎮壓行為會招致保加利亞人報復,故也在東魯米利亞內建立塔拉什共和國(Тъмръшка република)。這種國中之國狀態,終究隨著保加利亞一統而煙消雲散,然而獨立後的保加利亞為擺脫"奧斯曼黑暗五世紀"的政治遺產,首先要處理的就是國內穆斯林與土耳其人的身分問題。

保加利亞統一前的割據狀態,深橘色為保加利亞公國、淺橘色為東魯米利亞、下方左棕色為塔拉什共和國。(作者劉燕婷提供)

從同化政策到大遠足

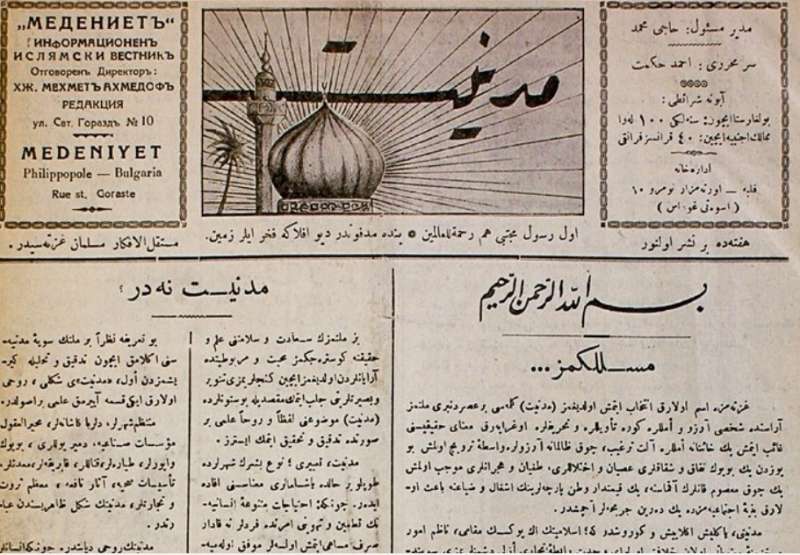

在保加利亞建國初期,由於大規模的土地沒收政策,導致許多土耳其人大舉外逃回奧斯曼,奧斯曼土耳其語(Osmanlıca)也從官方語言降為少數民族語言,然而保加利亞仍允許奧斯曼資助境內學校的土耳其語教學,畢竟當年的保加利亞官方檔案幾乎全是奧斯曼土耳其文,若無相關人才協助,國政一時之間難以交接;而境內的土耳其人短時間內也無法立即上手保加利亞語,故維持土耳其語教學仍有其必要性。但為避免土耳其藉此過度干涉保加利亞內政,甚至在教學過程中觸發新一波土耳其民族主義,保加利亞在土耳其建國初年推行文字拉丁化改革時,便強制國內各校仍需維持奧斯曼土耳其字母的教學系統,不得改為拉丁字母,以免"同步"土國思潮,結果反令保加利亞成了土耳其境內反拉丁化改革者的避難天堂,但即便如此,此時保國的文化政策主軸,仍是打壓土耳其人與穆斯林的文化權。

以奧斯曼土耳其語出版的保加利亞Medeniyet週報,圖源:islamansiklopedisi.org_.tr。(作者劉燕婷提供)

1944年蘇聯紅軍進入索非亞,保加利亞就此赤化。1946年其改國名為"保加利亞人民共和國”(PRB),由保加利亞共產黨(BCP)主政,保國的土耳其人因而迎來短暫的春天,可惜即便春光如海,到頭來仍是春寒料峭猶勝冬。依照無產階級國際主義(Proletarian internationalism)理念,共產政府應支持少數族裔權利,故BCP一上台便廢除過去“ 法西斯政權 ”的反穆斯林、反土耳其舉措,重建關閉已久的土耳其學校,新憲法也出台許多保護少數民族權益的條文,尤其是少數民族的母語教育權和文化發展權,國會更進一步立法要求發行土耳其語的少數民族教科書,並分配土耳其語廣播電台的播送時間,許多本被取締的土耳其語報也重新開放,包括《祖國報》(Vatan)、《光明報》(Işık)、《新光明報》(Yeni Işık)、《新生活報》(Yeni Hayat)等。

然而上述種種針對土耳其人、穆斯林的優惠政策,不過是共產理念暫壓民族情緒的一夜曇花,幾年後共產政府便領悟,與其跟土耳其人改善族際關係,不如直接將其同化為保加利亞人,一勞永逸;另一方面,鐵幕另一側的土耳其政府也在1949年新修了移民法,大舉削減來自保加利亞的土耳其人、波馬克人移民份額,形同斷了這兩大族群通向"庇護所"與"祖國"的道路。1956年後,保加利亞政府便改行同化政策,力度更甚前朝的"法西斯政府",波馬克人首當其衝,土耳其人尾隨其後,這波進程持續了30多年,直至共產政權崩解。當時政策主要有幾大方向:

- 取締涉及伊斯蘭字彙、土耳其語、阿拉伯語的人名,強制其另取保加利亞語新名。

- 禁絕奧斯曼時期留下的波馬克、土耳其傳統服飾。

- 查緝穆斯林的宗教行為,例如作禮拜、共聚讀經等。

- 禁止《古蘭經》研究。

- 關閉清真寺。

- 禁說土耳其語。

起初波馬克人強烈抵抗,但人在矮簷下,不得不低頭,共產政府先是鎮壓示威群眾,再將反對者送進貝勒尼勞改營(Belene Labour Camp),結果在一千餘人的勞改營內,因反對同化運動而被送來的波馬克人幾乎占了半數。波馬克人屈服後,接著遭殃的就是佔全國10%人口(90萬)的土耳其人。

(相關報導:

劉燕婷觀點:進化論與再伊斯蘭化-科索沃的伊瑪目為何引發眾怒?

|

更多文章

)

貝勒尼勞改營,圖源:budnaera.com。(作者劉燕婷提供)

在保加利亞政府眼中,土耳其人的危險性遠高於波馬克人,一來土耳其人的出生率高,根據當時的人口統計資訊,低出生率的保加利亞人將於1990年面臨人口負成長的窘境,如此一來,土耳其人反客為主也不過是時間問題;二來鄰國土耳其於1974年發兵地中海,支持北塞浦路斯建國,保加利亞不覺心驚膽跳,擔憂自己即將淪為下一個土軍干涉的對象,那麼國內的土耳其人自然都成了想像中的"第五縱隊"。故其於1984-1989年大力推行針對土耳其人的"復興運動"(Възродителен процес),標舉要"復興保加利亞文化",其實意在抹去"不純粹"的國家元素,並認為只要將國內的土耳其人"去土耳其化",則上述問題皆可迎刃而解。

但土耳其人的反抗力道遠比保加利亞想的複雜。起初在坦克與軍警槍口下,各土耳其村村民不得不配合;時間久了,有的土耳其人便暗中籌組極端武裝組織,於保加利亞各火車站、酒店進行恐怖襲擊,結果反讓民族衝突越演越烈。此外,在保加利亞的土耳其裔知識分子則採非暴力示威路線,方式包括靜坐、絕食、向外界傳遞土耳其人遭受迫害的慘狀等,結果消息一出,1989年的東歐共產陣營便緊張起來,當時的政治氛圍本就相當詭譎,共產勢力朝不保夕,此刻保加利亞民族內亂一出,形同火上澆油,當然令蘇聯高層與其他東歐領導人反感不已,紛紛施壓日夫科夫,其這才被迫出台"大遠足"的猛藥。

1989年5月29日,時值復興運動第四年,被施壓多日的日夫科夫終於宣布-"不願在保加利亞生活的人可搬到土耳其去",同時要求土耳其開放邊界,接納難民,結果隨後共有超過36萬名土耳其人倉皇出逃,史稱“大遠足”。上述過程看似是執政者的恩准,但這趟遠足卻非人人心甘情願,例如首波難民多是被強行驅趕出境的土耳其知識分子、地方意見領袖、被關押在貝勒尼勞改營的土耳其人、穆斯林,以及其家眷親族。他們在運輸車隊來臨前,只有不到24小時的時間收拾行李。另外也有些人是在激進土耳其武裝份子恐嚇下,被迫一同搬離保加利亞。

進入土耳其的難民往往先去投靠親戚,但許多人無家可依,只好暫居街頭、旅店與紅十字會難民營,結果土耳其終究不堪人口壓力,在1989年8月21日緊急關閉邊界,強制截斷移民潮。從結果來看,大遠足政策首先導致保加利亞損失數十萬勞動力,從而重挫其生產週期與經濟環境,因邊界關閉而被迫留下的土耳其人則幾乎全被同化;而出逃成功的土耳其人卻多有適應不良的政況,這不僅牽涉文化、風俗的水土不服,也包括從社會主義經濟國家遷徙至市場國家的陌生疏離,結果同年11月共產政府垮台後,又有15萬名土耳其人重返保加利亞,其餘的20幾萬人則決定留在土耳其開始新生。20年後,保加利亞政府這才正式承認,當年的"大遠足"政策實為種族清洗,並對受害的土耳其家屬道歉。

因"大遠足"而人滿為患的土耳其難民營,圖源:24chasa.bg。(作者劉燕婷提供)

保加利亞模式的幸與不幸

受當年同化政策與大遠足影響,如今的保加利亞土耳其人雖幾乎全是穆斯林,卻多過著相對世俗的生活,其中約有41%的人從未去過清真寺,且有高達79.6%的土耳其人表示穆斯林婦女在校園蒙面是“不可接受的”,更有超過一半的人“可接受”婚前同居;在飲食習慣上,約有39.8%保加利亞土耳其穆斯林表示自己"會吃豬肉",坦承"會喝酒"的則有43.3%之多;而認為應將伊斯蘭法引入爭端調節機制者,僅有不到0.5%。

而在民族關係上,即便保加利亞人與土耳其人有過深仇大恨,但後者似乎在同化與大遠足又重返的過程中,逐漸接受了保加利亞認同;故在共產政權垮台、保加利亞轉型為多黨制國家的過程內,土保不僅沒有爆發嚴重的民族衝突,土耳其人還建立了自己的民族政黨-爭取權利和自由運動黨(保加利亞語:Движение за права и свободи,ДПС;土耳其語:Hak ve Özgürlükler Hareketi ,HÖH),甚至一度與保加利亞政黨聯合執政。

與民族衝突劇烈的南斯拉夫相比,現今的保加利亞模式可謂東歐的民族典範;然而在過往長達30多年的同化運動、大遠足種族清洗下,卻不可能一滴血都沒流,許多保加利亞土耳其人的親族因大遠足而離散在土保兩側,也有不少人在遷徙的混亂中失去親人,靜態的苦難既漫長,又巨大。當一個多民族帝國裂解為現代民族國家,似乎就注定要落入歧視、浪漫化、同化、壓迫與民族衝突的軌跡,保加利亞的土耳其人、土耳其的希臘人、希臘的土耳其人等客居的跨界民族,無一不經歷民族格局定型的陣痛,無一不身印流離失所、被迫同化的傷痕。對他們來說,夢想中的祖國模糊又美麗,卻在親臨之後成了新的異域;而原本客居許久的壓迫之國,反倒成了午夜夢迴的心之所向。歷史情結與分群心理,始終是人類難以超越的兩大課題,從而鑄下無數痛苦與矛盾,時間一久,便成了歷史常態,而在這片常態的鹹海中,人類能選的岸,或許向來只有兩種:苦難多的,與苦難少的。

(相關報導:

劉燕婷觀點:進化論與再伊斯蘭化-科索沃的伊瑪目為何引發眾怒?

|

更多文章

)

*作者為《中東研究通訊》專欄主筆與《端傳媒》特約撰稿人。本文由《中東研究通訊》公眾號授權轉載。