第四封信給小翔(尹元甲大姐尹儒和鄔玉田的孫子;鄔小秦、蔡菊英的兒子鄔翔)

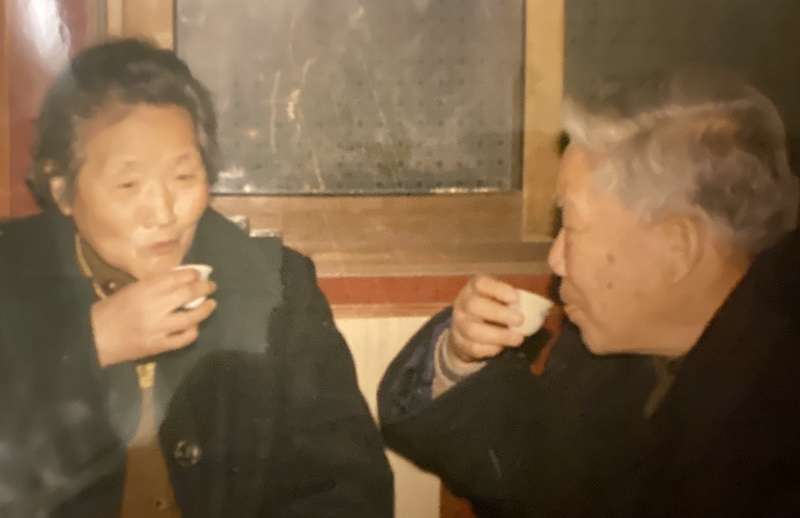

奶奶和我坐在從香港飛往台北的經濟艙,空中小姐送來餐點。心想,老人家第一次搭遠程出境飛機,不知道用得慣飛機餐嗎?正準備伸手幫她拆開餐具,老人家已輕巧的拿出塑膠小刀叉,撕開奶油封口,切下一小片,塗抹在剝了一小塊的麵包上,送入口細嚼著,優雅自在。是我多操心了。

你的奶奶、我的大姑,真真是父親口中從小過著好日子的「尹家大小姐」、最受疼愛的「尹家長曾孫女」。文革受的苦,勞傷了她的肢體心力,卻絲絲毫毫沒有磨損她的大家氣質。

1989年春天的這趟台北行,悲涼無奈,奶奶到台灣奔喪,你從未見過的爺爺,1988年12月24日,心臟衰竭逝世。那一天,我和爸爸、媽媽、哥哥,在醫院叩別「老姑丈」。我因為前幾個月才陪爸爸回鎮江探親,見過大姑,繁瑣費時的申請來台奔喪手續終於辦妥後,爸爸要我到香港接大姑來台灣。兩岸沒通航,當時大陸的規定又嚴,第一次出境的民眾不能直飛香港,你父親只能陪奶奶到羅湖口岸另一端,老太太得自己過關,我在香港這頭等著。

香港端的羅湖口岸人擠人。磨肩接踵的人群,個個張望著狹窄通關道另一方。我緊張盯著,擔心奶奶被人潮擠著了,一個閃神沒看到、錯過了;擔心老人家能不能提得了行李,一個人能不能過得了關。通信中確定的對接時間已經到了,人呢?怎麼還沒看到?不會是有突發狀況,沒趕到羅湖吧?分分秒秒過得又快又慢,緊繃的七上八下。終於看到「大姑」了,快快出聲喊她,她抬頭看到了,舉起手輕聲招呼「菁菁」,走過來,握住她的手,接過行李,糾緊的心鬆開了。

接到奶奶,任務完成一半,我們在香港短暫停留兩天一夜,住在一間小小的、專為兩岸探親而生的小旅舍,雙人床。姑姪兩人悠哉的吃吃逛逛,第二天早上搭機赴台。

記憶總是停格在香港、在飛往台北班機的美好片段,幾乎是偏執地想割離奶奶是要去台北奔喪的幽暗。是因為從小熟悉又慒懂爺爺、奶奶的曾經,迷惘難解,只能小心翼翼不要碰觸,不敢勾起?

奶奶和爺爺15年的婚姻生活是在戰亂中度過的,爺爺到台灣後,他們再也沒見過一面,再重逢面對的竟是一罈骨灰。爺爺鄔玉田曾在汪精衛政府的過往,讓奶奶、你的父親、美菊姑姑在文革時受盡了苦。接奶奶到台灣奔喪那一年,我22歲,和奶奶嫁給爺爺時同一個年紀,太年輕了,對愛、對情,對他們曾經的磨難,知道的太淺太薄了。

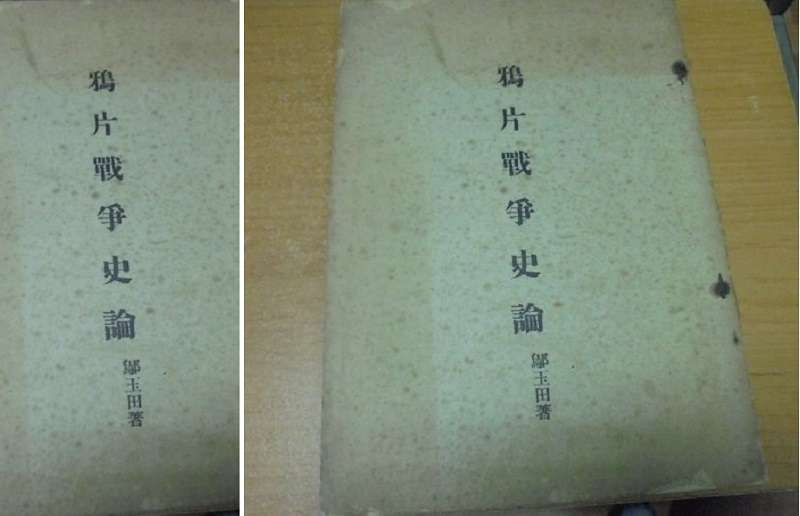

我們四兄妹喊爺爺「老姑丈」,他長相氣派,圓盤臉,學問好,中興大學歷史系教授鄔玉田寫的「中國通史」、「鴉片戰爭史論」、「論東漢宦寺之流毒」…到今天仍被研究者參考引述。我大姐考上台大歷史系,爺爺送她家藏《廿四史》,是真真閱讀過的有紅筆眉批。

1949年前後,從中國大陸到台灣的「外省人」,絕大多數都是隻身來台,沒有家人,沒有親戚。可是我們家不同,尹家的親族,爸爸至親的表弟姐妹、姑母、叔祖…至少有三分之一都到了台灣,而且多是夫妻「成對」,沒有落下另一半,或是來台時年輕單身在台灣才成了家,像是姨父和姨媽帶著十多歲的小姨娘,是從上海搭軍艦來的;只有我爸和你爺爺,萬難不捨的和鎮江的妻兒子女相隔兩岸。

他們雖然都再有了另一半,有了新的家庭,但從未放下鎮江的家人,費盡心思,輾轉迂迴透過美國、日本、香港…的親友,往鎮江投遞信函。在台灣那個戒嚴的年代,和大陸有任何連繫,是「通匪」、是要坐黑牢、是往死刑網裡撞,是拿命來賭的,可是我媽沒有擔驚受怕的勸他們算了吧,從我還是小小孩兒,你爺爺就常到我們在廈門街、台灣新生報的日本式平房宿舍,和我爸商量著還有誰能帶信息,他們沒有偷偷摸摸、沒有趕小孩兒到別處玩蹭,不讓聽大人說話。

廈門街木板拼貼的郵箱,時不時會有郵差塞進貼著美國、日本、香港郵票的信,媽媽打開看又是一封朋友告知沒有回音的信,拿小剪刀剪下郵票,留給我哥,信收好,等爸下班回家看。

十多年的「已寄無回」,直到我讀初中二年級的1979年,鍾姑姑在美國的子女、我們在美國的楊祖愛表姐,終於先後轉回鎮江的來信。

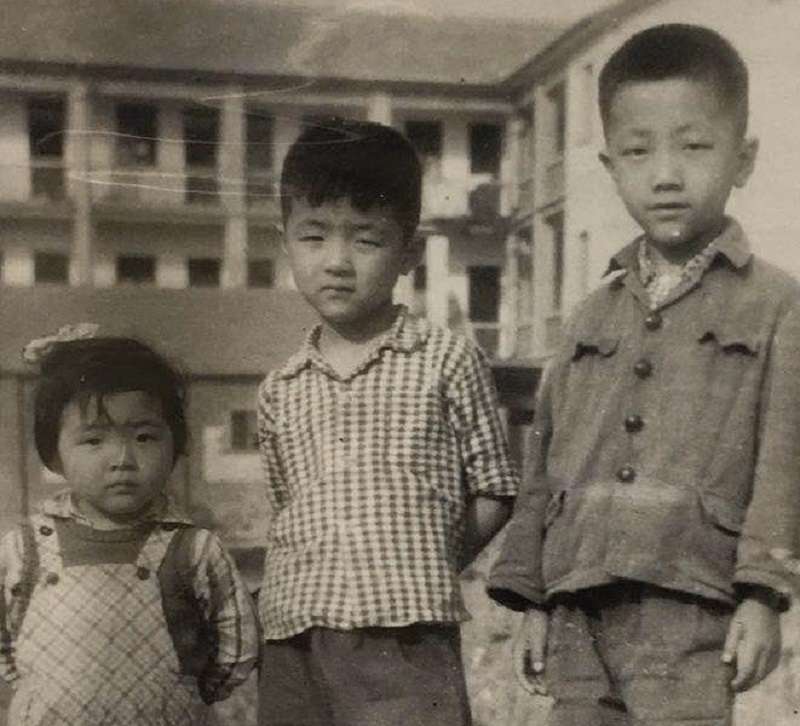

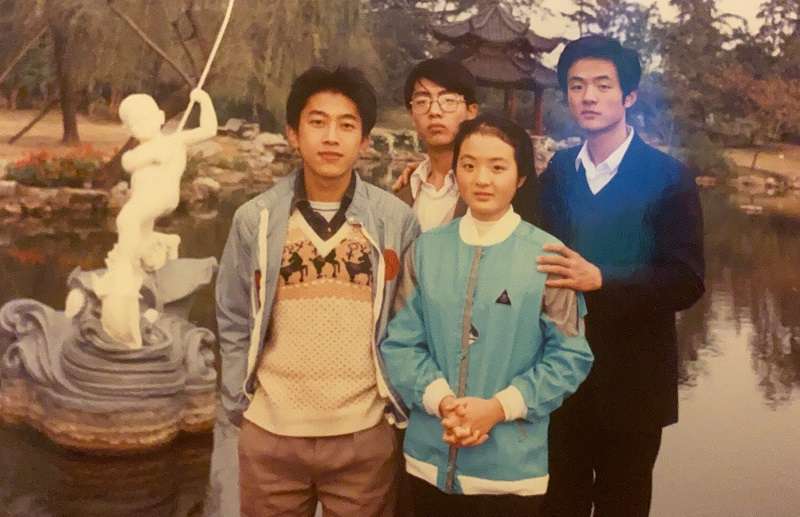

右起:鄔玉田與尹儒的外孫馮斌、孫子鄔翔、孫女鄔冰心。(作者提供)

收信、看信都是大事,你爺爺會拿信和照片到我家,我們是搶著看的。第一次收到你們全家合照,爺爺好滿足看到了孫兒孫女、看到了兩個外孫。翔,你和妹妹小沁的模樣真是好看,活脫脫就是現在流行的美少男、美少女的偶像組合呢。我爸快快去信乃強大哥、乃慶大姐,著急的也要看看孫兒女、外孫的照片。

通上信,已是極大的安慰,沒敢奢想有生之年能和鎮江家人團聚,沒想到竟會等到1986年台灣宣佈開放探親的這一天。可是我爸張羅著回鎮江,和爺爺反覆推演商量,爺爺記掛著奶奶,想見她,想見兒子、女兒,更想看看你和小沁,看看兩個外孫馮斌、馮欣,他鍾愛驕傲的孫兒女,可是他最終還是決定不同行。是顧忌曾在汪精衛政府的過往,沒把握回到鎮江會不會遭到「特殊」對待嗎?

不只我,我們兄妹四人,從小就知道「老姑丈」曾在汪精衛政府任職,我們把絕秘裹在濃霧,嚴防被探照燈照亮,曝他於險境。但我們不解的是,他曾是在九一八事變後,被武漢地區各大學學生運動組織推舉的總代表,曾經要求停止內戰、痛斥國民政府「不抵抗主義」軟弱無效、坐以待斃,沸騰呼喊全國民眾武裝,打倒日本帝國主義的學運領袖。他是我們的「老姑丈」、是「愛國學生運動領袖」,怎麼會、怎麼可能是教科書裡,黨國教育體制下痛斥,在汪精衛政府和日本政勾結的「漢奸」?

我爸八十歲寫了回憶錄「水留痕」,書中談到爺爺的部分,絲毫沒有觸及他和汪精衛政府的牽扯:「姐夫鄔玉田先生,高郵望族,長儒姐5歲。省立揚州中學畢業後,赴武昌,讀武漢大學。時正值九一八事變未久,全國學潮風起湧,曾被推為武漢地區各大學學生運動總代表。武大畢業後,在省立松江高級中學任教時,經武大同學郭長祿先生介紹,與儒姐相識,民國24年在上海結婚」。我爸當然是刻意只寫了可以公開的「學運領袖」、「高中教師」,但已經回鄉教書的高中老師,在什麼時候,為了什麼,竟會理念翻轉投入江精衛陣營?

(相關報導:

王宗偉觀點:派系內鬥到何時?一盤贏局是怎麼博到輸的?

|

更多文章

)

上網查找汪精衛、藍衣社資料時,在維基百科「藍衣社」條目,竟看到爺爺的姓名「鄔玉田」:「蘆溝橋事變後,藍衣社與中央俱樂部被納入停戰協定中,日方要求撤除所列舉的反日團體…該軍訓處主任李歧鳴,與秘書鄔玉田皆為昔日之復興社社員」。鄔,不是太普遍的姓氏,同名同姓也太巧合,復興社的鄔玉田會不會就是爺爺?我爸是藍衣社成員,會不會是他把「姐夫」引進藍衣社,被國民黨情治系統派到汪精衛政府「潛伏」?

是我太一廂情願了,不想接受爺爺曾在汪偽政府待過。奶奶曾告訴你父親,爺爺轉投汪精衛政府前,國民政府曾計劃派爺爺到菲律賓大使館工作,但條件是暫時不能帶家眷,爺爺考慮後婉辭了。如果當初他去了菲律賓,命運就改寫了。

為了家人,留在中國,為了生活,所以委身汪精衛政權嗎?爺爺在「偽28軍」擔任少將銜軍訓處主任,也做過旅長,但他不懂「為官之道」,其他的旅長都會給上司送錢,爺爺不「孝敬」長官,按月領軍餉,做了幾個月被換掉了。雖然汪偽28軍軍長潘干成賞識爺爺,但潘干成死於戰爭後,爺爺就遭擠兌、受人排斥了。

爺爺和奶奶結緍後,1937年你的父親鄔小秦出生,1941年迎來女兒美菊。你父親記憶極好的回憶著,抗戰勝利後,武漢大學的同學引薦爺爺到國民政府國防部工作,「有一天,陳誠來視察,看到這個陌生面孔,心生警覺,詢問來歷…」,雖然爺爺的同學當場向陳誠擔保,暫時過了這一關,但沒把握未來會如何發展。抗戰勝利後,共產黨人員、各方人馬,散布在各單位,當權者疑心重,爺爺的同學提醒催促,還是快快離開國防部,以免日後遭到盤查,難保不出事。

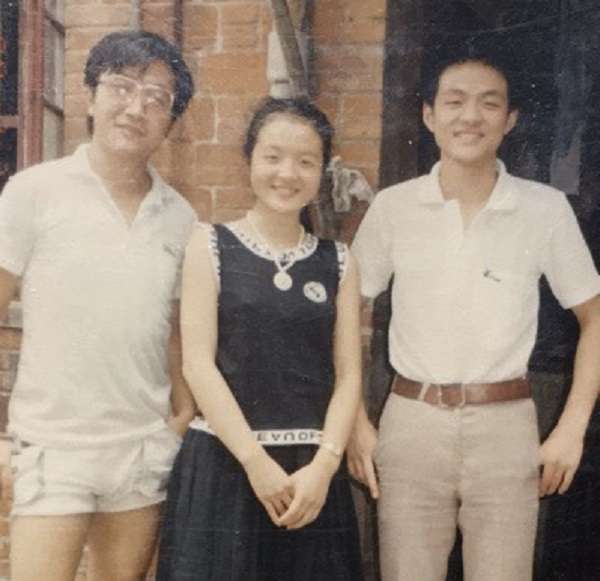

後排左一:鄔玉田媳婦蔡菊英;左二:鄔玉之子鄔小秦。(作者提供)

離開國防部後,轉到由美國總統羅斯福倡議成立的「善後救濟總署」工作,爺爺能力強,很快就當上了處長。但隨著國共內戰白熱化,美國政府對蔣介石政權猜忌日深,「善後救濟總署」難以持續,遭到裁撤解散。工作沒了,局勢動盪,1949年在朋友的協助下,爺爺曾一度準備登上國民黨的軍艦撤退,他帶了兩個皮箱,沒料到檢查人員威脅他只能帶走一個,潛台詞是「留下一個皮箱當過路財」。爺爺哪受得了這樣的要脅,爆怒喝斥:「國家都亡了,你們還搞這套!」火氣衝胸,當下返頭,不登艦,不走了!

不走,是自己的抉擇,下一步,卻由不得自身。他進了華東革命大學,接受共產黨對舊知識份子大改造。改造後分配到安徽省採購物資處工作,不妥協的硬脾氣得罪人,被扣上了帳目不清的帽子,單位裡風聲鶴淚,清查反動派的整肅運動一觸即發,不能不逃、不能不走。是預知這次離開,恐怕這生再也見不到家人了吧,1950年9月,爺爺匆匆前往上海,正是美菊姑姑10歲生日前,爺爺帶去的生日禮物是一件紫紅色斜紋長褲。美菊姑姑兩手比劃著長褲的斜紋、顏色,神情模樣像是回到了69年前看到爸爸、拿到生日禮物的10歲小女孩兒。這是爺爺留給美菊姑姑最後的美好印記。

爺爺逃離大陸,奶奶守著一兒一女和老母親,精神狀況極差,幾近無法正常度日。文革運動一起,躲不過清算批鬥,戴上尖帽,雙手反扣遊街。從小沒做過家事,婚前沒上過一天班的奶奶,也被改造分派到染料坊做起女工。還好解放前高中畢業的學歷,讓她從女工轉換身份在掃盲班當起了老師,教書總是強過女工,少吃點體力勞動的苦。

(相關報導:

王宗偉觀點:派系內鬥到何時?一盤贏局是怎麼博到輸的?

|

更多文章

)

鄔玉田屬復興社,任職汪政權也不知是不是「臥底」。圖為汪精衛(左)、與蔣介石。

你的父親和美菊菊姑姑受得牽累可就多了,你父親學校檔案上紀錄著:「其父曾任『國民黨高級軍官少將旅長』」。有這麼一筆「黑資料」,學習成績再好,不可能、也毫無機會進大學。奶奶到台灣奔喪,在我家住了兩個多月,那是奶奶和我爸「姐弟倆」,相隔半世紀後,最難得的一段時光。奶奶細細訴說大陸親入的境遇,她最難受的,不是自己的磨難,是心疼兩個孩子揹了上一代的「罪」,沒能得到公平機會,不能掙個翻身局面。

我從來沒問過奶奶等不到爺爺回鄉,沒在生前見上一面,她怨不怨?是不敢問,也覺得是不是太痴迷、太幼稚?年輕女孩總把小情小愛看得太重,輕言生死相脅,可是爺爺和奶奶那一整代人,戰爭、逃難、文革…,人生的精華歲月滾燙的不得安寧,不知道有沒有明天,活著、撐著,不是為了自己,是為了家人,不要給心愛的人再添苦楚;無從奢望曾相守的另一半,還能不能相見。 30多年沓無音訊,竟還能通上信,竟能得見熟悉的字跡,竟能見到相片上雖是老去了、卻是深刻心底的容顏。仍安生著,足夠了!

陪爸爸回鎮江,看到你父親,驚嘆他的眉眼神情、講話的口氣,好像爺爺。翻找密密收藏在皮包的美金匯票,這是爺爺要給家裡的。一個夾層一個夾層的拉開,邊找邊對你父親說,「大表哥,您和老姑丈長得好像…」,他接過匯票,重重沈沈的說了句,「舅舅(我爸爸)都回來了,他不回來…」。

右起:鄔翔、鄔冰心、尹燁(尹元甲孫子)、馮欣(鄔玉田外孫)。(作者提供)

多年後,你父親揭開爺爺不回鎮江的顧慮,是因為當年政策規定,1949年10月1日前離開大陸的原國民黨軍政人員可以回鄉探親,既往不究,卻沒有提到1949年10月1日以後離開的人,是不是能來去自如。他提醒了爺爺其中微妙的差異,爺爺幾番思量,最終決定不回家了。爺爺無法和家人團聚,你父親說,原以為是件憾事,但後來想想,「他的選擇還是對的,否則人回來了,卻被警察找去談話,那可就擔驚受怕,嚇死了!」

我們兩岸的父祖輩多走了,只有我媽還在人間陪我們。我久久一次回鎮江,聊天的話題多繞著下一代。上一代的往事,摻雜著回憶過場,曾有的愛怨離情苦,深深淺淺的疤痕淡了,填不全的空白就留著吧。你的父親,只比我媽媽小一歲,是我這一輩最年長的「大表哥」,他在散席告別時,總是叮嚀我「問候舅媽」。除了奶奶,你們都沒有來過台灣,總是要來一趟的,看看你好久沒見的舅奶奶,看看我姐姐珍藏的廿四史、爺爺的紅筆註記,留個念想。