游泳教練林惠宗專程從嘉義開車北上,到輔大醫學院看他結縭23載的太太徐玉娥女士。有時候他只是看著太太,什麼也沒講,有時候他報告生活瑣事:「孩子們和我都還好,妳放心。」這樣的事一年之內他幾乎每個月都去做。直到這次,林惠宗再也壓抑不住,過去沒有把握機會或不懂得表達的,愧疚、遺憾、思念,都隨著決堤的淚水傾瀉而出。因為,徐玉娥是具「大體老師」,下星期就要被送上解剖台,這是林惠宗最後一次機會對著「完整的」老婆說話……

這是一對平凡的台灣夫妻最不平凡的故事:先生忙於工作與社交,太太打理家務帶小孩,甚至太太死後,先生會去對遺體講很多話,但回到家裡,面對子女卻沒什麼交流。

女兒林映汝回憶媽媽走的那天,全家人都忙著處理事情、忙到忘記悲傷,直到把遺體送去輔大醫學院後,生活恢復平靜,家裡少了個人,突然覺得失魂落魄,才發現原來有好多話,沒來得及向媽媽說。

她甚至有點怨懟父親,認為媽媽已經不在那具浸泡福馬林的遺體裡了,所以對父親的許多作法不是很領情。

但隨著大體老師在解剖課的啟用,林映汝開始思考生命的「終點」到底在哪裡?「活著」又是什麼意思?母親的離開,竟成了修補父女關係的機會。

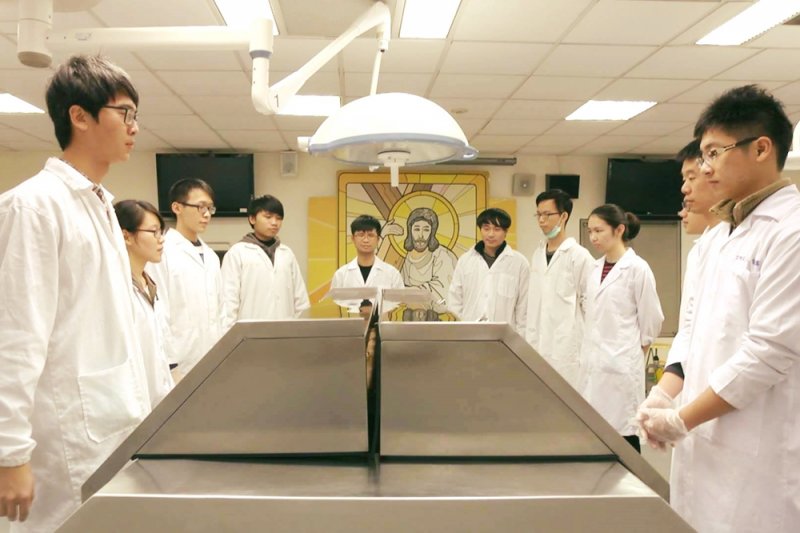

另一方面,醫學系學生上解剖課前的暑假,必須拜訪大體老師的家庭,了解死者從前生活。於是,教育的意義從知識上的追求,變成對生命的同理心,解剖刀下的老師不再只是冰冷的遺體,而是一位認識的朋友的親人,在在刺激學生對未來工作「醫病關係」的思考。

相信包括我在內有許多人不明白何謂「大體老師」,起初我以為是專指解剖大體的老師、專家,但沒想到這認知完全錯誤,大體老師是指「捐贈自己身體給人做解剖學習用的遺體」。

若《那個靜默的陽光午後》能讓家屬、醫學院教授、學生獲得對於人生不同的啟發,那觀眾何嘗不也能從中習得新知?

至少對我而言,這部紀錄片的出現意義,絕非僅有「紀錄」那樣簡單而已,誠如導演陳志漢所說的,「人一般都是活著才能對世界有點貢獻,但大體老師死了才開始發揮影響力。」

在看這部片以前,總是會認為遺體就只是遺體而已,有驅無魂,但這部片之後這種想法已被推翻,不管他們之所以會想成為大體老師的原因是什麼,總歸都能得到一個愛字,因為有愛所以願意奉獻。

既然有愛,又何能認為他們是冰冷無溫度的呢?

《那個靜默的陽光午後》大致可分為三階段,一為大體老師家屬的心境轉換與告別;二為解剖學教授與相關人員的自白;三為醫學系學生從大體老師身上獲得的反饋。結構很簡單,敘事很簡單,陳志漢用他的方式,訴說著這樣一個會被傳統一輩的人拒之門外,可對年輕一代人又很陌生的「職業」。

從這位名叫徐玉娥的大體老師為中心,企圖透過其丈夫與女兒的開放觀念打破「傳統」巨牆,並再藉由那些教授、學生們打開那扇通往「生命之後」的大門,整部片是悲傷的,但同時也是莊嚴神聖的,躺在那冰冷手術檯上的不是一具遺體,而是一位令人肅然起敬的人生導師。 (相關報導: 伴遺體說話700天後,送妻上解剖台有多痛?大體家屬淚崩告白,這款放手誰學得來 | 更多文章 )

在前三分之一時,徐玉娥丈夫林惠宗與女兒林映汝分別道出身為另一半與子女在面對捐贈大體這件事的看法,當台灣開始推動捐贈大體這件事時,林惠宗夫妻二話不說隨即簽字,這樣的舉動說實在話在當時可能會讓親友不解。