從北韓到韓國,一名監獄看守和他的囚犯,展開了一場史無前例的逃跑計劃。

他什麼都考慮到了,切斷監控線路,主動申請延長自己的夜班。他甚至在後門為她凖備了雙鞋子。

午夜時分,全光進叫醒金芝善,他凖備按照計劃中的路線,帶她逃跑。

前一天晚上,他凖備了兩個背包,裏面裝有食物和備用衣服,還有一把刀和毒藥。

他凖備完備,還拿上一把槍。金芝善勸他別帶槍,但全光進還是堅持帶上。

被活捉不是退路。因為公開審判,然後處決,幾乎是肯定的。

26歲的全光進說:「我明白,只有那一晚。如果那天晚上沒成功,我會被抓住,然後被殺掉。」

更別說他是與自己的囚犯一同潛逃。

「如果他們攔住我,我會開槍,然後跑,如果跑不掉,我就開槍自殺。」

如果沒成功,他會給自己一刀,同時服下毒藥。

全光進說:「一旦我凖備好赴死,就什麼都不怕了。」

他們一起從窗戶跳下,衝過拘留場的操場。

隨即出現在他們前面的是高聳的圍欄,他們必須翻過去。犬吠聲就在耳畔,他們擔心會被守衛的狗發現。

即使沒人走過來,即使他們在無人察覺的情況下,爬過圍欄,他們還是需要躲過圖們江邊巡邏的守衛,然後橫渡這條將他們與自由區隔的河流。

但這場冒險是值得的。

金芝善面臨轉監,從拘留場到監獄集中營。他倆都清楚,那裏條件惡劣,很可能無法活著出來。

獄警和囚犯——他們之間的友誼很不尋常。

2019年5月,出逃前兩個月,全光進和金芝善初次見面。全光進是北韓最北端的穩城人民保衛部拘留場的幾個守衛之一。他們全天24小時看守著幾十個犯人,包括金芝善。關在這裏的犯人正在等待受審。

金芝善衣著精美,舉止優雅,引起了全光進的注意。

他了解到,金芝善被關押,是因為她幫助了一些已逃離北韓絶望生活的同胞。

金芝善是個所謂的中介。她幫助脫北者與留在北韓的家人聯繫,主要幫助脫北者轉帳和與家人通話。

對於普通北韓人來說,這是一門有利可圖的生意。

金芝善收取約30%的傭金。而有研究表明,脫北者匯款平均約為280萬韓元(約合新台幣7萬元)。

從表面上看,金芝善和全光進,沒有任何相同之處。

金芝善做著非法生意,同時也能了解到北韓嚴酷的共產主義統治之外的世界,但全光進過去十年間一直入伍當兵,浸泡在北韓專政的共產主義思想中。

他們沒有意識到的是兩人的共同點——對自己的生活深感沮喪,前面無路可走。

對於金芝善而言,命運的轉折點是入獄。這不是她第一次入獄,她明白,第二次犯事,處罰會更嚴厲。即便能活著離開監獄,那麼再回去做中介,風險極高。

所以在她看來,出逃是活下去的唯一選擇。

金芝善第一次被捕,是因為一類格外危險的中介服務——幫助北韓人越境進入中國——她和全光進後來走的正是這個路線。

她說:「沒有軍隊的關係,永遠也幹不成這一行。」

她賄賂軍人,讓他們睜一隻眼閉一隻眼,六年來都挺成功,也賺了不少錢——每個人交給她1433至2149美元,相當於普通北韓人一年的收入。

但最終,正是軍隊中的關係,出賣了她。

她被判處五年徒刑。當金芝善出獄時,她打算離開中介這一行,因為風險過高。

然而,生活中新的變故,讓她不得不重新考慮這一決定。

她在獄中服刑時,丈夫帶著兩個女兒再婚。她需要找到一種新營生,才能活下來。

她不敢再幫人脫北,但還是可以動用自己的關係,開展一種風險較低的中介服務——幫助在韓國的脫北者轉移資金,以及幫他們和家人進行非法通話。

北韓手機無法撥打或接聽國際電話,所以金芝善用從中國走私來的電話接聽,然後收取費用。

不過,她還是被捕了。她從村裏帶一個男孩上山,去接聽男孩逃到韓國的母親的電話,秘密警察跟蹤上他們。

「我求他們,想要多少錢我都給。但是(秘密警察)說,因為那個男孩已經知道整件事情,所以沒法幫我掩蓋罪行。」

在北韓,從事與敵國(韓國、日本、美國)有關的活動是重罪,甚至只是涉嫌,面臨的懲罰可能比謀殺還大。

金芝善意識到從前的生活結束了。當她初次見到全光進時,她仍在等待審判,但她知道,自己第二次犯事,未來處境將艱難。

全光進雖然不會為自己的生命擔心,但也深感沮喪。

他已經開始服義務兵役,執行日常工作,比如守衛北韓領導人的雕像,或者為牲畜種草,最終他想成為一名警察。這是他兒時的夢想。

可是,他的父親突然告訴他未來將會是什麼樣。

他說:「父親有一天讓我坐下,告訴我,現實點,我這樣背景的人永遠無法成功(拿到那個職位)。」

全光進的父母,也像他們的父母一樣,都是農民。

他說:「在北韓往上升需要錢……越來越糟……即便是大學畢業考試,賄賂教授才能取得好成績,都已經成了理所當然的事。」

即使能夠入讀頂尖大學,獲得最高成績,除非有錢,否則難以保證有個光明的未來。

他說:「我知道有人以最高成績從金日成大學(Kim Il-sung University)畢業,但最終卻淪落到市場上賣假肉。」

對於大多數北韓人來說,生存本身就已經夠艱難了。

現在的生活條件可能會比全光進早年要好,當時全國正經受一場長達四年的嚴重饑荒,被稱為「苦難行軍」,生活極度艱難。

因此,當全光進明白當個警察的野心是不可能的,他就開始思考另一種方式來改變自己的生活。

當他遇見金芝善時,這種想法僅僅是一個種子,隨著他們聊的越多,種子開始慢慢發芽。

他們的關係不尋常,肯定不是典型的囚犯和看守關係。

全光進說,囚犯甚至不允許直視看守,他們之間就像「天與地一樣」。

但是他會示意金芝善過來,然後隔著她牢房門上的鐵條,低聲交談。

「有一個攝像頭,但斷電時,通常看不到畫面,有時攝像頭也會被稍微移開。」

「所有囚犯都知道誰跟誰更親近,但警衛掌握著監獄的權力。」

全光進說他格外照顧她。「我覺得我們聯繫在了一起。」

初次見面約兩個月後,他們的友誼就顯得格外重要。

金芝善受審後,被判四年三個月監禁,服刑地點是令人恐懼的轉車里監獄集中營(Chongori prison camp)。

她知道自己可能永遠無法活著走出轉車里監獄。曾在那裏服刑的人在採訪中透露,這所北韓監獄中有猖獗的虐待行為。

她說:「我很絶望,想過十幾次自殺,哭了又哭。」

「去了監獄集中營(prison camp),你就被剝奪了公民身份。」全光進說,「你不再是個人,和動物沒什麼分別。」

一天,他對金芝善悄聲說了幾句話,永遠改變了兩人的人生。

「我想幫助你,姐姐。你可能會死在監獄集中營。我能救你的唯一方法就是幫你離開這裏。」

但是像許多北韓人一樣,金芝善學會不輕信他人。她認為這可能是對方的詭計。

「所以我跟他對質,『你是間諜嗎?監視我、摧毀我,你會得到什麼好處?』但是他一直否認。」

最終,全光進說,她應該讓他幫助逃到韓國,而且還想和她一起去。

事實是,由於在韓國有親戚,他的社會地位低下,影響前途。這是北韓戰爭造成的全國性裂痕。

但是這些親戚也給他帶來希望,一個不同的未來。

全光進給她看親戚的照片,這是他上次回家時從父母家順出來的。背面用小字寫著地址。

金芝善開始相信他。

但她還是很害怕。

「我的心跳得像瘋了似的,」金芝善說, 「北韓歷史上從來沒有一個囚犯和一個守衛一起逃脫。」

去年7月12日,全光進明白時機到了。金芝善轉監的日子就在眼前,他的上級也回家過夜。

在黑暗的掩護下,他們跳下窗戶,翻過圍欄,穿越稻田,並成功渡河。

「我不斷跌倒、絆倒,」金說,她的身體因幾個月關押而虛弱。

但是他們安全抵達河岸。然後邊境駐軍守衛哨所的探照燈,照亮離他們約50公尺的地方。

「我們以為邊境駐軍已經發現我們從拘留場中逃跑,所以加強安保」,全光進說,「但我們邊躲藏邊看,他們只是在換崗……換崗時我們可以聽到守衛說話。」

「我們等他們換完……30分鐘後,又安靜下來。」

「然後我們下了河。我去過河岸好幾次,水位一直很低……從來沒想到會有那麼深。」

「如果我獨自一人,我遊過去就行了。但是我背著包……拿著槍,如果槍被弄濕,就沒用了,所以我用手舉高它。但是水越來越深。」

全光進開始游泳。但金芝善不會遊。

他一隻手握住槍,另一隻手拖著她。

「當我們到河中央時,水已經沒過我的頭頂,」金芝善說, 「我開始嗆水,睜不開眼睛。」

她求全光進回去。

「我告訴她:『如果我們回去,都得死。要死就死在這裏,而不是那裏。』但是我已經……精疲力盡,心想:『我就是這麼死的麼,這就是一切的結局嗎?』」

最終,全光進的腳碰到地。

他們跌跌撞撞走上岸,穿過最後一塊陸地,到達中朝邊界的鐵絲網。

即使此時,他們仍不安全。

他們在山上藏了三天,直到遇到一個當地人,借給他們電話。金打電話給她認識的中介尋求幫助。這位中介說,北韓當局處於高度戒備狀態,已派出一個小隊逮捕他們,還會與中國警察一起對該地區進行排查。

但是,通過金芝善的關係,他們設法從一個藏身點轉移到另一個藏身點,直到最終離開中國進入了第三國。在整個旅程的最後階段,他們在一個秘密地點與我們會面,講述他們難以置信的逃生經歷和可能後果。

全光進和金芝善的做法,很可能會進一步損害他們家人在北韓的社會地位,他們的親戚也將受到訊問和監視。

但是,金芝善與丈夫和孩子們很疏遠,全光進則在軍中生活,他們兩人都希望自己與家人的相對區隔,能夠讓家人辯解對他們的逃跑計劃並不知情。

「我因為生存而出逃,我很內疚,」金芝善說, 「真的讓我心碎。」

全光進也有同感,他開始輕輕哼唱一首民謠《故鄉之春》,然後把臉埋在雙手中。

他改變了計劃,想去美國而不是韓國。他感到難過,這個與自己一路走來的女人,將和自己去往不同的目的地。

「跟我一起去美國吧。」他懇求金芝善。她搖了搖頭。 「我不自信。我不會說英語。我很害怕。」

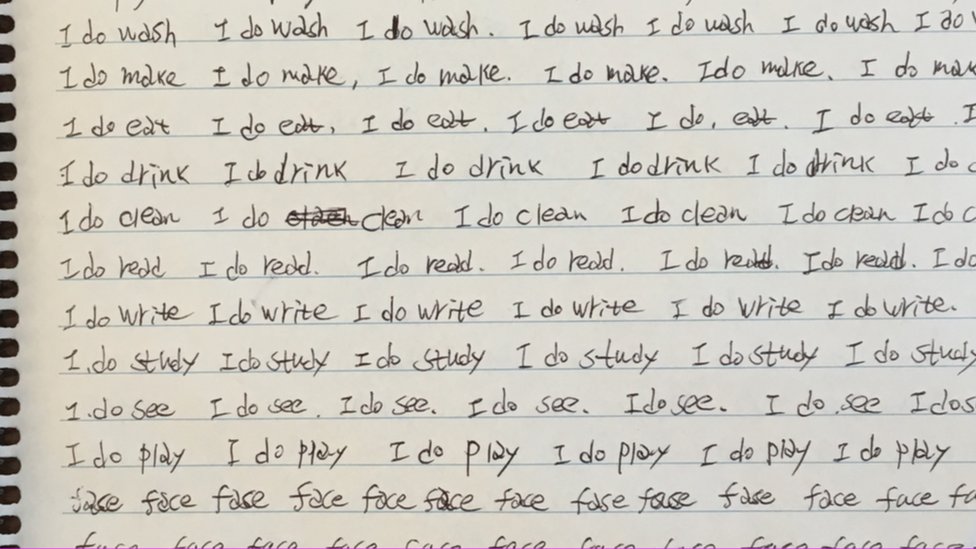

全光進想說服她,說他們可以一起學習英語。

「無論你走到哪裏,別忘了我,」金芝善靜靜地說。

但是能離開北韓的高壓政權,他們都很高興。

金芝善說,她甚至從未被允許去首都平壤。

「回想起來,我們所有人都生活在監獄裏。我們永遠都無法去想去地方,做任何我們想做的事。」

「北韓人有眼睛但看不見;有耳朵但聽不見;有嘴但不能說話。」

文中囚犯使用假名,以保護其身份。