台灣前總統李登輝在7月30日,因為併發症過世於台北榮總醫院,享年98歲,台灣朝野許多人表示哀悼,日本媒體也以最快速度報導。

李登輝「親日派」形象鮮明,生前在日本知名度很高, 2000年卸任總統後,20年內赴日9次,最後一次是在2018年去沖繩。李登輝每次訪日都受到日本傳媒關注。

他與日本政治圈保持互動,在台日間罕見。現任日本首相安倍晉三、與東京都知事小池百合子等都與他有私交。

但帶著「親日派」標籤的李登輝在台灣和日本政壇也不乏批評者。

日本教育

熟悉台灣人士大多知道,李登輝的「親日」形象與他的教育背景有關。他1943年畢業於台北高校(現台灣師範大學)後,前往京都大學深造直到二戰結束,搭船返回台灣,並就讀於台灣大學。

李登輝生前曾表示,自己在22歲前是有日本籍的人,除了日本統治時代的日本名「岩里政男」外,學生時代愛讀日文版的馬克思著作同時,也喜好不少日本哲學家,崇拜西田幾多郎、和辻哲郎與新渡戶稻造等東洋思想,人生觀受他們影響較深。

二戰後,李登輝原本想治學,致力農業領域,去康乃爾大學攻讀農業博士時結交了不少台灣獨派人士。但1968年回台灣任教後,李登輝被國民黨在「吹台青」政策下提拔到政界任職,開始政治生涯。

當時台灣政治尚未解嚴,李登輝沒有凸顯其政治思想,在加入中國國民黨後,一路順風順水做到台北市長、台灣省政府主席,最後成為前總統蔣經國時期的副總統,並在1988年繼任總統,展開台灣民主化運動。

直到2000年卸任,並首次完成台灣政黨輪替後,李登輝才開始高調參與許多台灣獨派的活動,被國民黨除籍。之後李登輝親日色彩變得更加鮮明,並在2001年4月起正式展開訪日活動。

被斥「賣國」

李登輝一生的言行對親中派來說不堪入耳,因為日本在二次大戰侵略中國的行為是永遠的歷史傷痛。在李登輝訪日或是就中日議題發表言論時,往往被斥為「賣國」或是「日本狗」。

比如中日兩國間相當敏感的議題 — 靖國神社參拜,由於靖國神社供奉許多二戰時日本官兵牌位,過去日本首相在參拜或是單純獻花都會引發政治交鋒。李登輝在2007年時曾去參拜因二戰陣亡的兄長李登欽(日本名岩里武則),當時中國新華社撰文稱李登輝「暴露了台獨分子的醜惡嘴臉」。

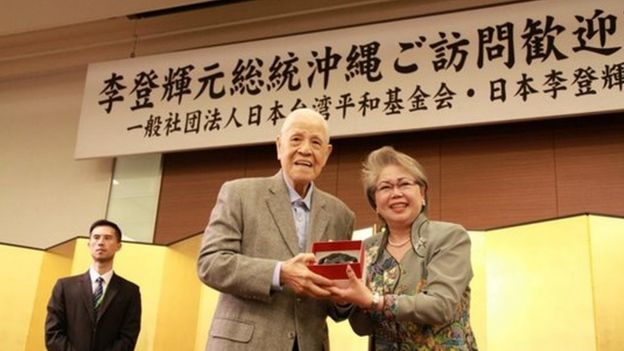

李登輝2018年出席沖繩的日台和平基金會晚宴。(圖/Lee Teng-Hui Foundation)

李登輝2018年出席沖繩的日台和平基金會晚宴。(圖/Lee Teng-Hui Foundation)在日本與台灣都相當敏感的慰安婦議題,過去李登輝也曾於2015年撰文表示「慰安婦的賠償問題已經解決」,當時馬英九總統的總統府發言人陳以信曾批評李登輝「不是無知、就是冷血」。

在釣魚台領土爭議(中國稱釣魚島、日本稱尖閣諸島)方面,李登輝曾表示釣魚台在過去是日本領土一部分,只是在日本統治台灣時代被劃分給台灣台北州等,遭到國民黨籍人士和多方抨擊。

在最敏感的南京大屠殺問題上,李登輝也曾質疑南京大屠殺的死亡數字有爭議,同樣為此遭到痛斥。

「武士道」和台灣民主

李登輝在台灣推動民主改革也與日本有某種關聯。

台灣政治大學台灣研究中心教授李酉潭曾對BBC中文分析,李登輝曾宣稱自己是用武士道「捨身取義」與基督教奉獻的精神來推動台灣的民主化。或許日本政界有人對「武士道精神」感到受用,產生共鳴。

日本過去在明治維新後,快速成為現代化軍事強國。但是民主主義的推動,要到二次大戰後,麥克阿瑟將軍在日本推動新憲法,方才賦予日本人民主自由與普選,並非日本人由內而外自發性改革,因此對於李登輝崇尚「武士道精神」推動台灣民主改革,日本有不少人產生好感。

李登輝卸任後勤於用日文寫書與發表時評,也出了不少暢銷書。日本首相安倍晉三曾將李登輝的書列為2015年新年假期必讀清單。

李登輝把日本當作宣揚自身政治理念的最好舞台,而日本的態度則比較微妙,在給李登輝提供發揮空間的同時,也需要顧及與中方修復和維護關係。 (相關報導: 「阿輝伯,永別了」 法國、澳洲、加拿大哀悼李登輝逝世 讚揚實現台灣經濟繁榮、民主昌盛成就 | 更多文章 )

在不少人心目中,李登輝是個「前日本人」,他們對他去世表示哀悼,而不少對他生前言行無情抨擊的人對他去世的反應則截然不同。