俄羅斯與野蠻市場的新時代

我二○○六年十月訪問沙克斯那天,整個紐約市都籠罩在灰濛的細雨中,街上每隔約五步就點綴著鮮艷的紅色。剛好那一週是波諾(Bono)的紅色商品計畫(Product Red)盛大推出的時候,紐約市也感染了廣告活動的氣氛。抬頭就能看到廣告看板上巨大的紅色iPod和亞曼尼太陽眼鏡。

沙克斯是在俄羅斯震撼治療一年後,才開始自己的轉型,從全球震撼醫生轉變成全世界最敢言的援助貧窮國家運動者。這個轉型多年來造成他與正統派經濟圈的前同僚與共事者衝突不斷。就沙克斯來說,他本身沒有改變──他一向致力於協助一些國家藉由巨額援助和取消債務,以發展市場經濟。多年來他認為有可能透過與IMF和美國財政部合作而達成這些目標,但當他來到俄羅斯現場,發現討論的方向已經改變,而且面對的官員冷漠的程度令他大感震驚,導致他採取與華盛頓的經濟官僚較衝突的立場。

以後見之明來看,俄羅斯無疑代表了芝加哥學派十字軍演進的新里程碑。在早期七○年代和八○年代的震撼治療實驗室,美國財政部和IMF都希望至少獲得表面上的成功──因為它們是實驗,意味將成為其他國家跟進的典範。七○年代的拉丁美洲獨裁政府因為攻擊工會和開放邊界,而獲得持續貸款的獎賞,即使部分悖離芝加哥學派的正統思想也是如此。在第一個採取震撼療法的東歐集團國家波蘭,沙克斯毫無困難地取得巨額貸款,而且同樣的,最初的計畫遭遇強力反對後,波蘭的大規模私有化也陷於牛步。

俄羅斯不一樣。「太多震撼,太少治療」是普遍的看法。西方強權在要求最痛苦的「改革」上毫不通融,同時對回報俄羅斯的援助金額始終十分慳吝。連皮諾契都曾以貧困兒童的糧食計畫來緩衝震撼治療的痛楚;華盛頓的放款機構卻覺得沒有必要幫助葉爾欽,反而把俄羅斯推入霍布斯式(Hobbesian)的夢魘。

沙克斯說法裡的重要事實沒有爭議:爭取巨額援助是他為俄羅斯規畫的重心──這也是葉爾欽屈從整個計畫的動機。沙克斯說,他的藍圖是以馬歇爾計畫為本,即二次大戰後美國撥給歐洲重建基礎設施和工業的一百二十六億美元(相當於今日幣值的一千三百億美元)的計畫──這個計畫普遍被認為是華盛頓最成功的外交作為。沙克斯說,馬歇爾計畫顯示,「當一個國家陷於混亂時,你不能期望它靠自己以有秩序的方法站起來。所以,我對馬歇爾計畫最感興趣的是⋯⋯只需要不算太大的財政挹注,就為(歐洲的)經濟復甦步上軌道奠定基礎。」剛開始時,他相信華盛頓有同樣的政治意願,想把俄羅斯轉變為成功的資本主義經濟體,就像二次大戰後對西德和日本的堅定承諾。

沙克斯相信他可以從美國財政部和IMF爭取到一套新馬歇爾計畫,而且理由很充分。《紐約時報》在那段期間形容他「可能是世界上最重要的經濟學家」。他記得在擔任波蘭政府顧問時,曾「一天內在白宮籌到十億美元」。但沙克斯告訴我:「當我提議為俄羅斯做同樣的事時,白宮完全沒興趣。IMF 的人只是瞪著我,好像我瘋了。」

雖然葉爾欽和他的芝加哥男孩在華盛頓不乏仰慕者,卻沒有人願意拿出他們嘴巴說的援助。這表示沙克斯要求俄羅斯推行激烈的政策,但他無法履行自己的承諾。就是在這時候,他開始近乎自我批判。「我犯的最大的個人錯誤,」沙克斯在俄羅斯的大挫敗期間表示:「是對葉爾欽總統說:『別擔心;援助馬上會到。』我深信那些援助對西方來說太重要、太關鍵了,所以它不能像以前那樣搞砸。」但問題不只出在IMF和財政部沒有聽沙克斯的話,也出在沙克斯還未得到任何保證前,就大力促銷震撼治療──一場數百萬人付出慘重代價的豪賭。

當時是一九九二年,柯林頓即將打敗老布希的美國大選年。柯林頓競選策略的核心是,布希忽略國內經濟的破敗,一意追求海外的光榮(「問題是經濟,笨蛋」)。沙克斯相信俄羅斯是那場國內鬥爭的受害者。他也說,他現在知道還有別的因素:許多華盛頓的權力掮客仍在打冷戰。他們視俄羅斯崩潰為地緣政治的勝利,可以確保美國的超級強權地位。「我沒有那種心態。」沙克斯告訴我,聽起來像一個童子軍誤入《黑道家族》(The Sopranos)的情節一樣,而他也經常給人這種感覺。「對我來說,那只是『好極了,這是一個可怕政權的終結。現在,讓我們真的來幫忙(俄羅斯人)。請大家投入所有力量⋯⋯』現在回想起來,我相信在政策規畫者的心裡,那種想法是瘋了。」

儘管他遭受挫敗,沙克斯並不覺得那段期間的俄羅斯政策是出於自由市場意識形態。他說,那主要是「純粹的懶惰」所造成。他當時很希望來一場激烈辯論,談談到底應該提供援助給俄羅斯,或完全交給市場解決。但是他碰到的是集體冷漠。他說,他很訝異當時沒有嚴肅的研究和辯論可供重大決策參考。

當沙克斯談論「努力工作」時,他是在回憶新政、大社會(Great Society)和馬歇爾計畫的美好時代,當時來自常春藤聯盟的年輕人圍坐在指揮桌,捲起袖子,四周盡是空咖啡杯和成疊的政策文稿,大家針對利率和小麥價格爭議得面紅耳赤。這是決策者在凱因斯主義最盛時期的行事風格,也是面對俄羅斯災難「嚴重性」應該有的做事方法。

但把放棄俄羅斯歸咎於華盛頓的集體懶惰,對提供解釋沒有幫助。也許瞭解這段過程更好的方法是,透過自由市場經濟學家偏好的「市場競爭」觀點來看。當冷戰如火如荼進行而蘇聯仍未解體時,全世界的人可以選擇(至少理論上來說)他們想消費的意識形態;當時有兩極,且兩極間也有不少選項。這表示資本主義必須爭取顧客;它必須能提供誘因;它必須是個好產品。凱因斯主義向來代表著資本主義也必須跟其他意識型態競爭的事實。小羅斯福總統實施新政不僅是為解決大蕭條的急迫問題,也是因為在美國人民遭到放任式自由市場的蠻橫打擊後,一股要求採取不同經濟模式的強大運動必須加以安撫。有些人想要激進的經濟模式:在一九三二年的總統選舉,一百萬美國人投票給社會主義或共產主義候選人。愈來愈多美國人密切注意路易西安那州的平民主義者參議員惠朗(Huey Long),他主張所有美國人都應享有二千五百美元年所得的保障。小羅斯福在解釋為什麼在一九三五年把更多社會福利加進新政時,說他要「搶先一步做惠朗想做的事」。

在這種背景下,美國的工業家不情願地接受小羅斯福的新政。市場銳利的鋒刃,必須以提供公共部門就業,及確保沒有人挨餓來軟化──資本主義的存亡正面臨考驗。在冷戰期間,自由世界沒有一個國家能免於這個壓力。事實上,五○年代前後這段期間資本主義的成就,即沙克斯所說的「正常」的資本主義──北美洲的工人保障、退休金、公共醫療和國家支援最窮困的人民──是出於面對強大左派必須作出重大讓步的務實需求。

馬歇爾計畫是在這種經濟大勢下使用的終極武器。戰後的德國經濟陷入危機,大有淹沒整個西歐的危險。同一時候,許多德國人被社會主義吸引,迫使美國政府選擇將德國分裂成兩半,而不願冒讓整個德國崩潰或轉向左派的危險。在西德,美國政府利用馬歇爾計畫建立資本主義體制,其用意並非為福特汽車或席爾斯(Sears)建立快速獲利的新市場,而是期待它的成功能造就繁榮的歐洲市場經濟,消弭社會主義的吸引力。

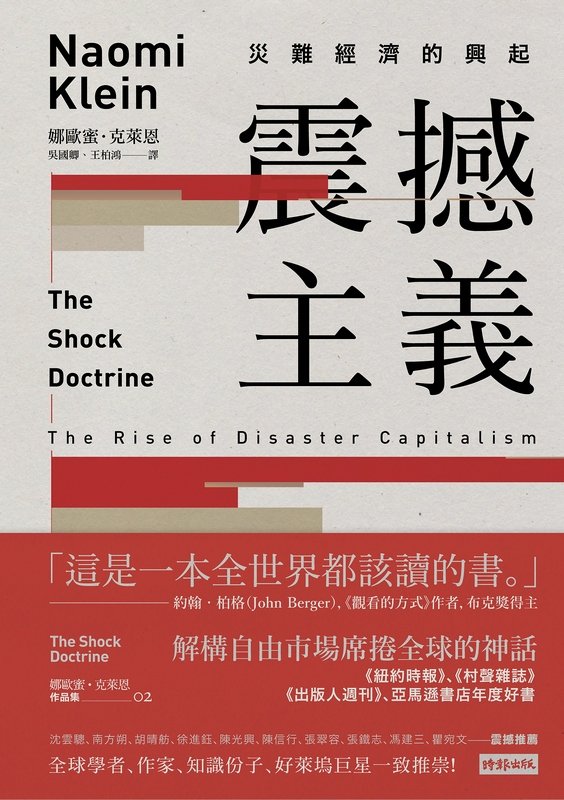

*本文選自時報出版的《震撼主義》一書;本書作者娜歐蜜.克萊恩(Naomi Klein) 除了是獲獎無數的記者,也身兼專欄作家、《紐約時報》簽約作家。被譽為當代最重要思想家及公共知識分子。