前幾日看到一篇投書風傳媒的網路奇文,嘆為觀止。這篇文章的主要「論」點是:中共之所以要禁宮鬥劇,乃是因為「擔心人民會察覺到清朝是壓迫漢人的外來政權,因而動搖到現有的『漢文化線性史觀』」,還不忘借此「論」點為作者自己的「穿越」作品《花開時節》打廣告。文章筆觸輕鬆戲謔,卻因荒謬之處過多,所以讀起來只覺肉麻當有趣:

1.「《步步驚心》、《甄嬛傳》其實處處充滿「漢人」文化想像,到了《延禧攻略》、《如懿傳》卻開始貼近史實深究滿人文化,甚至連滿人不裹小腳、戴耳環必須一耳三鉗這種細節都跑出來,擺明說了大清國不是跟漢人一路的,是只把漢人當奴僕的外族帝國」:

「滿人不纏足」早就是常識,但作者似乎認為她發現了一個驚天大秘密。滿人婦女戴耳環也並非要「一耳三鉗」不可,一耳三鉗通常與朝服、吉服搭配,著常服、便服時就未必要戴。另外如果稍有研究,就能知道,這幾部劇沒有任何一部的服飾完全符合歷史,其中的服飾考究度以《如懿傳》最高,其次是《甄嬛傳》,再次是《延禧攻略》,最後才是《步步驚心》。作者對中國美術史、服飾史和滿人習俗顯然非常陌生。而上面每一部劇,不僅杜撰和曲解歷史,將歷史娛樂化,更充斥著漢人對非漢人一廂情願的文化想像與消費。尤其是作者在文中推崇的《延禧攻略》,無異於將職場上位劇加偶像劇搬到古代演,劇中的乾隆不過就是個名叫弘曆的腹黑總裁,恰好遇到不走傳統路線的女主角,因而常被耍得團團轉。這究竟是揭露中國史的秘密,還是逢迎觀眾的娛樂趣味,大賺一筆,至為明顯。但作者竟能在此發現「微言大義」,恐怕會讓從不隱諱其商業目的的編劇、導演、製片害羞一把。

說穿了,每一部劇都在消費清史,只是程度高低有別,順道讓一些文青、公眾號能蹭一蹭熱點,這種熱潮近幾年在大陸越來越夯,說是「文藝資本主義」也不為過。但「戲劇的服飾細節考究度提高」與「讓人民覺察到大清原來是滿人奴役漢人的外族帝國」,兩者之間的因果關係究竟何在?搜一下微博與微信上對《如懿傳》、《延禧攻略》的討論,話題前幾名不外乎「如何避開乾隆這種渣男」、「魏瓔珞教你的職場攻略」、「延禧的中國美學」、「看如懿傳,一起提防婚姻崩毀」等,關於政治的討論雖然有,但大多聚焦在「延禧攻略的身體政治學分析」這類主題上,不知作者是在哪讀到「疑滿情緒」的?

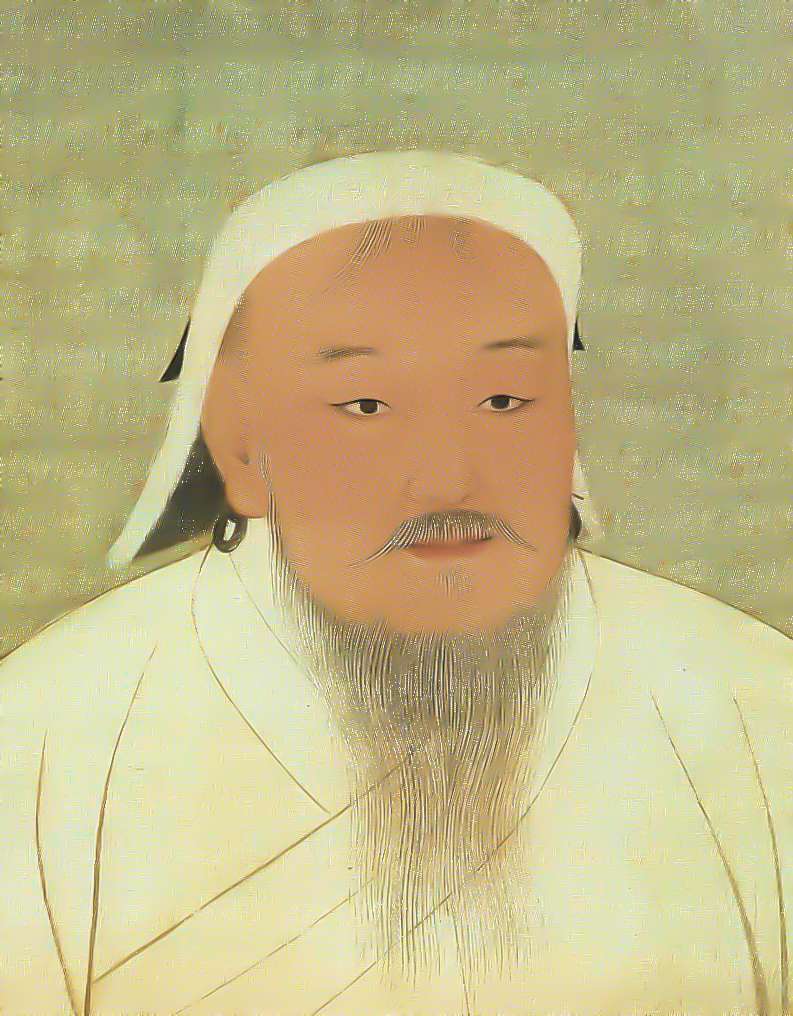

2.「元朝/大元大蒙古帝國是殖民帝國這個觀點應該比較為人所知,特別是元帝國統治人民分四等人制,先後是蒙古族、色目人、漢人、南人。南人,是指南宋治下的漢族人。

元帝國蒙古人是不是中國人?它根本把漢文化圈的臣民列到最低的兩等人去了,哪裡會說自己是中國人。然而歷史可以覆寫,如今漢文化線性史觀反過來把統治者的帝國寫成受殖者的一個朝代,真的好棒棒。

清帝國就是另一個元帝國。這種事情在電視上一播再播,有點敏銳度的人也知道不妙吧!亡羊補牢猶未晚也,索性禁了「宮鬥」,省得哪天改拍宋帝國,結果考據出趙匡胤不是漢族人的事實,那中國史就又要崩解啦。」: (相關報導: 寄希望於光緒主政,所以珍妃必須死:《歷史的溫度》選摘(2) | 更多文章 )

傳統中國並非西歐式的「單一民族國家」,而是多文化、多族群共處的文明型國家,這也是常識,但作者好像又發現了另一個驚天大秘密。漢,說穿了,就是由各種今日所說的「少數民族」混血而成;而非漢人政權入主中原的狀態本來就很常見,十六國、北朝如此,連隋、唐也不是純漢人主持的朝代,遑論遼、金、西夏,元、清之例,絕非特例,而是常態。古代中國的夷狄之辨,在於文化,而非血統;是不是中國人,在於政治,而非血緣。