東漢末年天下大亂,九州一時出現了眾多實力強勁的軍閥與諸侯,如馬騰、劉表、公孫瓚,以及廣為人知的袁紹和曹操等。這些諸侯或是手握重兵,或是皇親國戚,抑或是「門生故吏遍天下」,但只有一個人,膽敢在割據中率先稱帝,這個人就是袁術。各路諸侯中,袁術的名望、兵力、勢力範圍未必最強,為什麼他有底氣稱帝?熟悉《三國演義》的讀者自然知道,是因為袁術擁有了傳國玉璽。自秦漢易代後,玉璽似乎就是「天命權力證書」,得玉璽者可得天下,而無玉璽者縱然當了皇帝也是「白板天子」。為什麼玉璽會有如此魅力,以至於儒學昌盛的古代中國,竟然會接受如此具有「宗教」色彩的「神器」?歷史的真相可能會讓你倍感意外。

東漢末年,袁術因得到玉璽便相信自己「天命加身」,急不可耐地登基稱帝。袁術僭號稱帝的結果當然是以悲劇收場,這位亂世梟雄很快被曹操派來的「劉皇叔」截殺,最終皇帝沒做成,反誤了卿卿性命。

袁術稱帝的故事情節並不複雜,但背後的邏輯耐人尋味:為什麼漢朝官員得到了玉璽,就覺得自己有資格當皇帝了呢?從法律關係的角度來看,玉璽在此成了無記名式權力證書,有著「占有即所有」的屬性,而且居然能跨朝代通用,成為後世野心家爭奪的對象。小小一枚玉璽為何具有如此神奇的魔力呢?

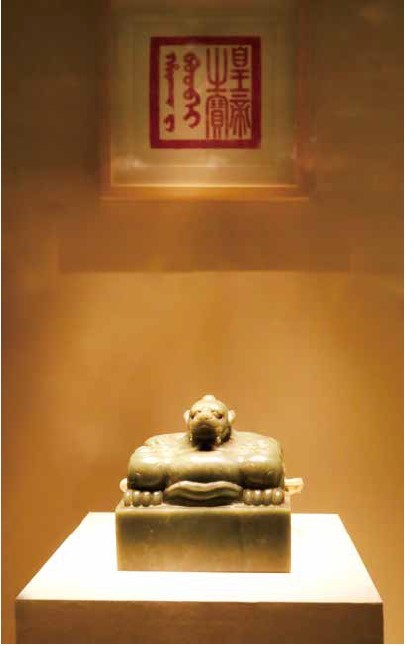

玉璽的奇幻漂流

做為古代皇權的標誌,玉璽還有一個前身:禹鼎。清朝史學大家趙翼曾說:「三代以上以禹鼎為重,六朝以上以秦璽為重,蓋風尚如此。」

傳說大禹劃分天下為九州之後,令九州州牧貢獻青銅,並將其鑄成九鼎,以一鼎代表一州,九鼎自然代表天下。夏、商、周三朝,禹鼎一直做為傳國重器存放在都城,成為統治者權力的象徵。春秋時期,楚莊王熊旅問禹鼎的大小輕重,意欲取代周朝,當時的王使王孫滿以「周德雖衰,天命未改,鼎之輕重,未可問也」為答覆,最終使熊旅放棄了伐周的野心,由此留下了「楚王問鼎」的典故。

楚王的野心,最終由秦始皇實現了。西元前二二一年,秦王嬴政憑藉「六王畢,四海一」的赫赫武功建立第一個統一的中央集權封建王朝──秦朝,並開始進行一系列大刀闊斧的改革,同時想方設法突出皇權至高無上的地位,其中之一便是將玉璽的使用權壟斷在皇帝手中。

璽,最早就是「印信」之意。秦朝之前百姓均用金、玉製作印信,所以璽算不上稀罕物,直到秦朝之後,唯有天子的印信稱璽,且獨以玉製,從此群臣不再敢擅用。也就是說,玉璽連同這兩個漢字正是在秦始皇手中成了皇權的代表,連群臣都「莫敢用」,更別說普通「黔首」了。秦朝二世而亡,末代君主子嬰正是跪捧著這枚玉璽迎接漢高祖劉邦到來。

而劉邦接受玉璽的背後,也有著特殊的時代背景與個人因素。西漢的開國君主劉邦出身於亭長,在六國眾多舊貴族面前,顯然需要一個論證自己「天命加身」的證據,而這枚玉璽顯然是最好的道具。劉邦之後,玉璽在歷代漢皇手中傳繼,直到王莽篡漢時,也是以逼迫皇太后交出玉璽為標誌,秦始皇的玉璽成了貨真價實的傳國玉璽。

東漢建立後,玉璽輾轉為漢光武帝劉秀獲得,一直傳至漢靈帝手中。經過秦、西漢、新、玄漢、東漢數朝四百餘年的層層加持,玉璽的象徵性被無限擴大,才推動了袁術得到玉璽便自認為「天命加身」的事件。

不過,玉璽至此已有了一絲奇幻色彩。東漢末年天下大亂,雒陽(東漢都城)一片動盪不安,玉璽在混亂中失蹤。董卓之亂後,孫堅進軍雒陽時,發現一口枯井冒出「五色氣」,於是派人下井查看,由此撈出了玉璽。孫堅撈出玉璽後,遭到袁術的覬覦,他拘禁了孫堅的夫人才將玉璽奪到手。然而,袁術當然沒有想到,這枚玉璽帶來的不是帝王氣,而是喪鐘。

袁術敗亡後,玉璽歸於「挾天子以令諸侯」的曹操,並隨著歷朝更迭一次次流傳於不同的皇室。《北史》中載:「二漢相傳,又歷魏、晉;晉懷帝敗,沒於劉聰;聰敗,沒於石氏;石氏敗,晉穆帝永和中,濮陽太守戴僧施得之,遣督護何融送於建業;歷宋、齊、梁;梁敗,侯景得之;景敗,侍中趙思賢以璽投景南兗州刺史郭元建,送於術,故術以進焉。」隋朝滅亡後,蕭后攜玉璽逃入突厥,直到唐太宗時期玉璽復歸於中原。之後玉璽又經後梁傳至後唐,最終隨著後唐末帝李從珂的自焚而滅失。之後各朝雖然常有玉璽復出的消息,但早已真偽難辨,反倒是玉璽所代表的「天命」,長久流傳於世人心中。

玉璽的封神之路

不了解玉璽的歷史背景,便無法明白這一小小的玉器為何能在多少千古風流人物心中承載起整個王朝的厚重。玉璽的封神之路背後,隱藏著歷代王朝法統的構建之路。

法統可以視為法律的基礎、統治權力的法律根據,放在歷史的語境下,法統基本與「天命」同義。顯然,中國歷代王朝並未經歷過公民選舉等程序,那皇帝的法統來源是什麼呢?這個問題看似簡單,其實異常難解。

夏朝開國君主啟開創了「家天下」模式,被神化的大禹成了法統的基礎。啟之後的王位繼承,可以大大方方地透過「兄終弟及」、「父死子繼」的傳統在同一家族內過渡。這種模式在天下太平時或許不會出現太大問題,然而一旦朝代更迭,有新的家族取而代之,新任君主就無法再使用這一法統依據了。

從這角度來看,禹鼎早已不再是大禹的象徵這麼簡單。大禹代表夏朝的法統,但這種法統是不能轉移的;禹鼎事實上代表的是天下的法統,這種法統是可以轉移的。商湯滅夏、武王伐紂,歷史出現一次次「家天下」的變更,但禹鼎依然能夠被賦予超越朝代的「天命」,所以周朝衰落時才會有楚王問鼎的故事發生。

到了秦朝,禹鼎變成玉璽。禹鼎與玉璽本質一樣,只是形式不同——它們都代表著一個新朝代法統的基礎。禹鼎凝結著大禹的偉大功績,而玉璽凝結著秦始皇千秋霸業,這些背後的邏輯本源,就是玉璽封神之路上的第一個臺階。當秦王子嬰跪獻玉璽以示臣服時,劉邦帶著整個漢朝,將腳印踩在玉璽封神之路的第二個臺階上,玉璽「無記名式權力證書」的性質由此奠基。

(相關報導:

諸葛亮為何不投靠曹操、孫權,而是選擇實力最弱的劉備?揭密背後3大原因

|

更多文章

)

到了王莽時代,玉璽封神之路的第三個臺階也出現了:初始元年(西元八年),王莽逼迫王政君交出玉璽,同時接受漢帝禪位並建立新朝,幾乎是二百多年前子嬰獻璽的翻版。新朝很快陷入混亂,玉璽先被獻與更始帝劉玄,之後又易主至光武帝劉秀。玉璽在短短十數年間見證了新朝、玄漢、東漢三朝皇帝,玉璽即法統的邏輯鏈在紛紛亂世中終於沉澱下來。東漢末期,袁術獲得玉璽後稱仲氏皇帝,充分說明玉璽成為法統「權力證書」之事已經毋庸置疑。

南北朝時期,後趙石勒得到玉璽,於右側加刻「天命石氏」,幾乎相當於後世君主在玉璽這一「權力證書」上加蓋「騎縫章」;至唐朝時,唐太宗李世民因未尋到玉璽,還刻了數方「受命寶」、「定命寶」等「玉璽」聊以自慰,可見功高如唐太宗的雄主,依然過不了沒有玉璽這道坎……

浩瀚歷史長河中,真正的贏家不是那些得到玉璽的帝王將相,而是玉璽本身。恰如郝經〈傳國璽論〉所說的:「天下之人,遂以為帝王之統不在於道而在於璽,以璽之得失為天命之絕續。」而沒有玉璽之人就算當上了皇帝,也是「白板天子」——這稱得上是中國文化中的一樁奇聞了。

作者介紹|江隱龍

《法制日報》、《法治週末》、《檢察日報》法律專欄特約作者

《文匯報》、《解放日報‧上海觀察》文化專欄特約作者

頭條號「切割地球」點擊量破一億,最高單篇問答點擊量近一千萬,「十萬+」文章、問答百餘篇,被評為「年度文化號」,入選「千人萬元計畫」及「青雲計畫」

先後任案件承辦人、刑事司法人工智慧輔助系統研究者、商事地方性法規立法參與者