想像從空中鳥瞰一千多座星羅棋佈在印度洋中的藍色珊瑚礁。在細白沙灘與蔚藍海洋之上,陳列著南亞風情的木造小平房。來自全球各地的新婚伉儷與白頭佳偶,坐臥在海天之際,徜徉於礁島之間,甜蜜溫馨,悠閒自得,好不愉快。如果說,在這麼明媚的度假勝地中,曾經發生過一幕幕牽動地緣政治與國際金融的軍事政變與收購大戲,肯定叫人難以置信。歡迎來到馬爾地夫。

我首次到訪馬爾地夫,不是去度蜜月,而是去放款。那是一件非常獨特的槓桿收購融資案,從收購標的本身到融資結構乃至於評估風險的現地踏勘,都可說是一次奇遇。故事要從兩位北歐的創業家講起。

受限於政治紛擾與基礎建設匱乏,馬爾地夫的旅遊業在1972年以前並不發達,許多珊瑚礁島不是毫無開發,就是僅能乘坐快艇抵達。由於馬爾地夫僅有一座位於首都馬利的國際機場,如何讓來自全球的觀光客輕鬆便利地移動到個別珊瑚礁上的旅館,是攸關旅遊業興衰的重要問題。來自瑞典的創業家Lars Petre看到了這個商機,於1989年創辦了蜂鳥直昇機公司,提供觀光客在機場與旅館之間的接送服務。

緊接著在1991年,來自丹麥的創業家Lars Nielsen,創立了馬爾地夫飛行計程車公司,開啟了兩位Lars將近25年的競爭關係。由於直昇機在水面起降不易,且有安全隱憂,兩位Lars的公司隨即逐步轉型,改以水上飛機做為運輸旅客的主要交通工具。這個正確的選擇,讓瑞典Lars的Trans Maldivian Airways(TMA)與丹麥Lars的Maldivian Air Taxi(MAT),平分了超過八成的馬爾地夫機場接送市場。經過多年發展,馬爾地夫成為了世界著名的觀光勝地,兩位Lars也成為當地旅遊業的大佬。考慮接班與退休的問題,兩位創業家不約而同的找上知名私募基金公司黑石。

當黑石的投資團隊接到兩位Lars關於投資意向書的詢問函時,還以為是無聊人士的惡作劇。誰會相信馬爾地夫最有規模的水上飛機公司居然是由兩位北歐人創辦?在半信半疑之下,黑石印度投資團隊決定評估。一看發現兩間公司居然有著獨特的商業模式與競爭優勢,彷彿天上掉下來兩塊餡餅。黑石評估後決定投資,建議兩家公司合併,以TMA為存續公司,作價2億3千5百萬美元的企業估值收購。收購完成後黑石佔80%股權,兩位Lars各佔約10%股權。原始收購的融資結構中,有1億1千萬美元的貸款,這意味著TMA的隱含股權價值是1億2千5百萬美元。用這個價錢投資馬爾代夫的水上飛機公司是否划算,馬爾地夫作為觀光勝地的價值與TMA的商業模式能否持續,就是風險評估的關鍵。

(相關報導:

造訪印度洋上最深邃的藍!水上飛機才到得了的海島旅館

|

更多文章

)

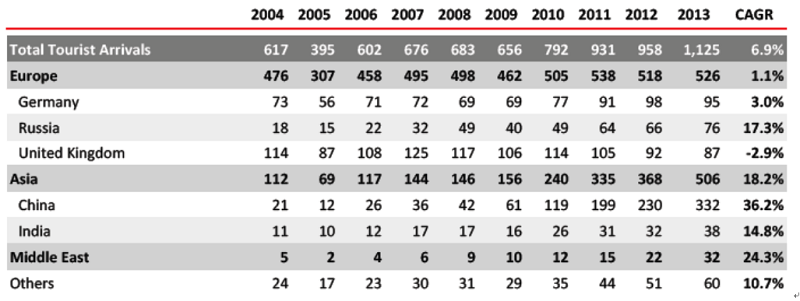

綜合Bain與KPMG相關調研數據指出,旅遊業直接貢獻馬爾地夫的GDP達36%,間接貢獻達70%,年度到訪旅客人次從2004年的61萬7千人次成長到2013年超過一百萬人次,年均成長率6.9%,未來五年內仍可能以將近6%的速度增長。在過去十年內最主要的增長動能來自中國大陸觀光客,2004年陸客僅約2萬1千人次,到2013年就增加到33萬人次,年增速達36%,總量成長近15倍。隨著中國大陸出境旅客人次超過一億人,馬爾地夫這種檔次的度假景點仍將持續吸引陸客到訪。2004-2005年由於受到印度洋海嘯的摧殘,馬爾地夫的旅遊相關的不動產與設施的直接損失高達5億美元,來客量大跌36%,但在2006年迅速回升52%,即使在2009全球金融危機的谷底,來客量僅微幅下滑4%,並在2010年強勁成長21%。這不僅顯示馬爾地夫作為全球級高檔觀光勝地的吸引力,也意味著付得起一晚動輒3000美元旅館房費的豪客,不僅財力雄厚,而影響其旅遊消費的決策更多受到心理作用驅動。假設你是新婚夫妻度蜜月,或是老夫老妻開心遊,只要付得起,誰不想去碧海藍天珊瑚礁瞧瞧?印度洋海嘯、金融海嘯等近憂,統計上都是小概率事件,就算再次發生,只要富裕階級沒有被完全滅頂,馬爾地夫仍然會是度假勝地;至於全球暖化造成海平面上升,導致馬爾地夫珊瑚礁逐漸下沉的遠慮,恐怕也是一百年以後的事。價值投資人無論多麼在乎長期,實務不會真的把這種彗星撞地球的擔憂看得太重。

評估的重點,仍舊是TMA水上飛機營運的核心競爭力。馬爾地夫是由超過一千多個珊瑚礁組成的群島,一座珊瑚礁就是一座度假村。除了首都機場之外,目前沒有第二座國際機場可以承接國際觀光客。從機場到個別度假村,依距離可分成三個區域:快艇區(0到30海哩)、水上飛機區(30到130海哩)、陸基航空區(130海哩以上)。如果你才剛飛完國際長途航線,拎著大包小包行李出關,身邊的另一半累得滿嘴抱怨,你是想要走海路暈船,還是寧願搭水上飛機優雅地check in超高檔度假村?如果你一晚上的房費3000美元都願意付,那麼一張300美元的水上飛機票,既方便又能在空中看見馬爾地夫,好像就沒有那麼貴了。這正是TMA爭取顧客的核心策略:相對於總消費不超過15%的機票成本,再與個別度假村簽訂長期(2-3年)的服務合約,像接駁車一樣逐站穿搓接送,並將油價、機隊折舊、保險維修與與其他營運成本全部轉嫁給合作旅館,合作旅館再打到房費裡讓顧客買單。如此一來,常常被投資人笑稱在「夾縫中求生存」 (營收高,成本也高,利潤是中間薄薄一片)的航空業,就從對景氣循環高度敏感的B2C模式,變成了TMA獨有的利基B2B模式。TMA因此能夠享有超過30%的營業利潤率,只要馬爾地夫沒被滅頂,這個營運模式的投資價值非常高。

TMA構築的競爭壁壘,除了涵蓋全馬爾地夫群島的航線、超過60間簽約度假村、年度運輸50萬人次的飛航紀錄、高達44架Twin Otter水上飛機機隊之外,就是其累積多年的機隊 補修能量。所有TMA機隊的關鍵零部件都依循歐盟EASA的相關規定,保有完整出廠證明,且有充分庫存,維修工程師陣容堅強。就算競爭對手有財力購買機隊,但補保維修能量很難跟上。更重要的是,隨著機隊規模擴充,補保維修的固定成本可以攤銷的分母變大,使TMA與競爭對手之間有效運力的差距更大。這意味著,TMA在水上飛航區八成的市佔率,近似於實質壟斷,穩健的現金流一年超過5000萬美元,從投資與融資的觀點來看,可持續性很高。只要基本面不變,大股東大可拿TMA的資產與現金流押給銀行融資,每隔幾年就提取一次特別現金股利,連上市都不用就能輕鬆回收投資成本,非常舒服。

(相關報導:

造訪印度洋上最深邃的藍!水上飛機才到得了的海島旅館

|

更多文章

)

唯一難以量化的風險因素,就是地緣關係對馬爾地夫內政與外交帶來的不確定性。馬爾地夫鄰近印度與斯里蘭卡,扼印度洋戰略要衝,是中印美於南亞博弈的側翼,也是亞洲唯一一個徹底堅持伊斯蘭信仰的國家。過去馬爾地夫曾在強人總統Gayoom統治三十年,期間經歷過三次政變與一次暗殺,Gayoom均能屹立不搖,直到2008年下台。第一任民選總統Nasheed就任之後,並未堅持其街頭反對派的初衷,於2009年其主導的馬爾地夫民主黨失去國會多數席位之後,國營企業私有化政策與較為開放的宗教政策造成保守派與利益團體的反彈。政局動盪,導致Nasheed開始逮捕反對派領袖,大規模示威旋即發生,Nasheed被迫下台,將政權交給過渡總統Waheed。在2013年招開的總統大選中,Nasheed敗給了商界一致看好、Gayoom的同父異母兄弟Yameen,開啟了馬爾地夫新一代的強人統治。

Nasheed心有不甘,屢次計劃再起。2015年二月,Nasheed被以反政府罪名逮捕,連知名企業家Richard Branson都還公開聲援Nasheed,宣稱他是「馬爾地夫的曼德拉」。另一方面,於2015年十月Yameen的快艇爆炸案發生後不久,Yameen政權開始加強對反對派的鎮壓,引發了包括影星George Clooney的人權律師老婆Amal向聯合國呼籲正視馬爾地夫的人權危機。而Yameen政府也不甘示弱,延攬英國前首相布萊爾的大律師夫人Cherie與美國華府知名遊說公司Podesta Group為政府行為辯護。在這些刀光劍影的政爭大戲的後面,其實隱藏著馬爾地夫的結構困局:經濟支柱全靠觀光業,預算赤字高達GDP的11%,旅遊業者在個別珊瑚礁上接受美元招待觀光客,形同割據,然而若無觀光相關稅收,馬爾地夫就只能靠國際援助。

為了南亞戰略佈局,印度自然不會手軟,但若馬爾地夫需索無度,也是問題。中國政府當然口袋夠深能搞金援外交,加上若沒有陸客光顧,馬爾地夫的觀光業增長鐵定放緩,沒有工作的年青人,難不成通通報名加入伊斯蘭國成為ISIS聖戰士?各種因素使得馬爾地夫的政權無論由誰掌握,都有可強大的「穆沙拉夫效應」(歐美情報圈裡對巴基斯坦總統穆沙拉夫利用蓋達基地組織大玩政治訛詐的影射)但不論馬爾地夫政客的商業模式為何,也改變不了馬爾地夫必須靠觀光業維生的現實。而要容納更多的觀光客,就要開放更多的珊瑚礁。更多度假村意味著更高的機場接送需求。由此可見,TMA在馬爾地夫產業鏈上佔據的位置,進可攻退可守,恰好印證了金融投資圈裡流行一段老話:摸清楚政府的經濟命脈,投資訣竅盡在其中。

當我們結束深入的風險評估現地踏勘之後,我們一行投資人不禁好奇:這次私募基金安排投資人入住的旅館非常高檔,不僅一人一間,而且還是超豪華蜜月套房。許多單身的投資銀行家都徒呼負負。我們向旅館詢問方知,原來我們入住的度假村,連同鄰近兩座珊瑚礁的度假村,已經被有錢就是任性、土豪就是霸氣的沙烏地阿拉伯王儲Salman bin Abdulaziz al-Saud,以1800萬英鎊的代價包場一個月,三天後船隊(包含一艘海上醫院)即將抵達。旅館趁著清場準備的空檔,不賣白不賣,讓我們撿了個大便宜。事後我才得知,擁有那三座度假村的Anatara Veli旅館集團在網路上被罵到爆:旅館老闆見錢眼開,也顧不得早早預定的新婚旅客,全部先直接取消預訂,再慢慢安排替代方案。或許這就是全球金融資本主義肆虐下,貧富差距兩極分化中的兩極分化:沒有最富,只有更富。

但要挑戰更貴,也許可以考慮LVMH集團旗下的Cheval Blanc旅館。據說,要入住在馬爾地夫的Cheval Blanc,一晚最少要一萬美元,值不值得,見仁見智。但可確定的是,Cheval Blanc的水上飛機接送,是交由TMA營運的,票價及服務是否與「平民版」的相同,就另待考察了。