晴美終於「轉去」了。一月三十日,因為大動脈病變,醫生不敢開刀。她雖然會四種語言,最後一小時左右開口卻全是母語,不知道她是不是已看到了去世多年的多將、卡將、兩年前去世的二弟政雄,和比她早走正好一百天的小妹勝美?

在給鄭自才的回憶錄寫的序裡,我曾把我們那一代的留美學生叫Sputnik世代,晴美正是其中一員。Sputnik是蘇聯1957年發射的人類第一顆衛星。在核戰陰影下的美蘇冷戰裡,那可不是小事一件。美國因此大量擴充大學研究所,自然科學之外,也及於社會科學。一般家庭的子女只要成績夠好,也因此有了留學的機會。可是,從專制鎖國的「中華民國」出走的Sputnik世代所看到的卻又是巨大變動中的美國。衝出保守的一九五○年代,美國到處都是各種運動:民權運動、反越戰運動、反核武運動、婦女解放運動、生態運動、反南非種族隔離運動……並且擴及其他不少國家而成為有名的「六○年代」。1968年,美國的詹森總統被迫放棄連任,法國總統戴高樂甚至被迫離開巴黎……

不難想見,雖然程度不一,沒有一個從KMT統治下出來的Sputnik世代,不論個人或團體,能完全不受「一九六○」年代的影響。海外台灣人運動就是一個團體的例子。在個人層面,它更改變了不少人的生命史和政治成長史。在這個Sputnik世代裡,晴美應該是一個值得一寫的案例。可惜因為種種限制(篇幅、時間、帶病八一老人的記憶力、兄妹長年各據天涯一方、長輩朋友和同學多已不在、記錄文件散失……),這篇短文只能先簡單介紹一下時代背景如上,並在這裡先聲明它必然的先天不足:只是一幅筆劃過少的素描。

讓我先說一個故事,一把也許有助於認識晴美的鑰匙

晴美這個身高一百五十四公分、大半生看起來像初中生的嬌小女性,平常非常隨和體貼盡責,在家裡是乖女兒,在學校是好學生。但從小固執起來就絕不讓步。一個典型例子發生於她從桃園國小畢業時,那時我家正要從桃園搬回新竹。家裡有三男兩女五個孩子。公務員的家父大概是多年來籌借學費太辛苦了,就跟她說,新竹有個公費的(舊制)師範學校,搬回新竹後,她讀完新竹女中初中部以後,正好可以去讀。晴美聽到後氣得哭了,因為她成績一直都是前幾名,覺得爸爸簡直是重男輕女。雖然和她站在同一邊,我依稀記得曾經指出一點:雖然的確有很多父母如此重男輕女,像我自己也知道的幾個例子。但我那時讀的是台北市立工業學校的初工部電機科,回新竹讀的也將是新竹工職。她反駁說,誰叫你花那麼多時間在縣立圖書館看雜書閒書,難怪平均成績不好(那時桃竹苗還是一縣,縣政府在桃園,圖書館在桃園國小旁邊)?如果你成績好一些,爸爸會要你去讀師範嗎?我只能說,那妳最好另想辦法說服爸爸,而她竟也真的想出一個辦法來。

(相關報導:

王宗偉觀點:以眼還眼,我們都將瞎眼—以恐怖攻擊遂行台獨的正當性

|

更多文章

)

在小學畢業後,晴美居然以前幾名考入北二女(今中山女中)。消息傳開後,桃園國小內外都引以為榮。原來,她靠一位同學大姐的幫助偷偷去考了。家父最後也只能把話收回,因為晴美指出,爸爸自己就偷偷去台北考過「台灣商工學校」(今開南商工,前身是日本殖民政府第一所訓練台灣人商工人才的公私合辦職業學校,程度比後來的高職高,例如工科還教微積分)。反對「讀狗仔冊」的阿公不准他去讀,還得勞動爸爸母校北門國小(當年叫新竹第二公學校)的日本校長—身穿文官服,腰掛佩劍—下鄉來規勸。這在當時是故鄉親友鄉里都知道的事,我也只依稀記得這陳年往事,但晴美卻把它挖出來了〔註1〕。

要是真惹了她,這個乖女兒和好學生就是有這種堅持己見的爆發力

我家搬回新竹後,初、高中她都讀新竹女中。我因為各種不「乖」(包括張貼一個公民老師曾犯貪污罪的舊剪報),記過、退學、留級都經歷過。在台北市工、新竹工職、嘉義工職、台中一中轉了一圈後,才轉回新竹中學。那時竹女有位陳偉老師,對晴美很好,住的宿舍也離我家不遠,因為偶然看到我的一篇作文而認識了。陳老師是位很風趣、很溫和、很溫暖的老師,我又常沒大沒小,後來變得有點亦師亦友。事實上不只我,至今都還有很多已經是老太太的學生懷念他。對我來講,他還另有一種吸引力:他曾經因為別的政治案件的牽連而被情治單位「約談」過三次,被關時間一次比一次長。我在竹中的英文和地理老師也有過類似的遭遇,他們也都是很棒的老師;我們班裡更有一個初中就因為義民中學案而被關過的歐阿港同學。大概是因為自己的「不乖」經驗,我對這樣的人物都有某種同類感。

我高二或高三那年,陳老師被「四進宮」了。陳師母(一位客家女性)整日以淚洗面,鄰居都另眼相看,親友遠在桃園縣,也絕大多數不敢去看她。晴美和我很想去,但雖然年紀還小,我們倒也知道必須謹慎小心。最後還是晴美想出一個辦法:充分利用她的矮小和我也不高而且是「嬰兒臉」假扮初中生,雖然她已在讀高一或高二,我則是高二或高三(因為曾留級一年)。她先換上初中制服,去陳老師家附近查看了兩次,發現似乎沒人監看。最後我也換上初中制服,一起去看陳師母。為防萬一,我們還有些設計,一些既能帶些物品給陳師母又有助於不讓人起疑的設計,可惜我已忘了細節。這簡直有點像後來刺蔣時我們合作的預先演習,後文我還會談到。

晴美大學讀的是師大英語系。之所以不選台大外文系而去師大英語系是有原因的。我們都喜歡英語,高中時就合資買「林格風」(linguaphone)英語唱片,能放就放出來練聽講。這是一個天主教修女的建議:與其花太多時間讀文法或只練閱讀,不如把許多例句整批聽熟記熟,文法自在其中,而且直接有助於當時連英文老師甚至教授都最弱的聽說寫,聽熟「林格風」是個很便宜的另類「沉浸學習法」(immersion method)。後來晴美有機會和台大外文系的同學姊姊認識,覺得台大輕語重文,英文的聽說寫不很高明,又聽說師大有個採取密西根大學系統教學法的中心,有高科技的語言實驗室,還有很多外國老師,就決定專攻語言教學,報考師大,連我也間接受惠,認識了中心的一位美國老師,大大有助於在我在信義路的國際學舍交朋友、借禁書。除此之外,晴美有時很固執,心卻極軟,補償撫慰家父在「偷偷考北二女」事件所失的「面子」,可能也是次要因素。她對語言教學的興趣後來也發生了作用。後來她拿到留美獎學金,聽說英文自傳寫得好是因素之一。這也解釋了一向就擔心母語存亡的她,為甚麽一有機會回國,馬上和李江却台語文教基金會連繫,和執行長陳豐惠成為好朋友,自己學習研究母語書寫之外,並投稿捐款,有一年夏天還送女兒日青回家鄉學習母語。

但更重要的還在後面。流亡瑞典時,她瑞典語文學得很快,也很快找到教移民瑞典語文的工作,否則,瑞典雖然是福利國家,她哪能在那麼多年裡獨自撫養一對兒女? 而且帶得那麽好?更更重要的是,像她有一次跟我說的,獨立的謀生能力讓她有機會成為一個「更完整的女性,一個更完整的人」。這句話她可不是隨便說的。有多少Sputnik世代的(甚至比先生更優秀的)女性後來被鎖在母親和主婦的傳統角色裡?她看到的例子太多了。

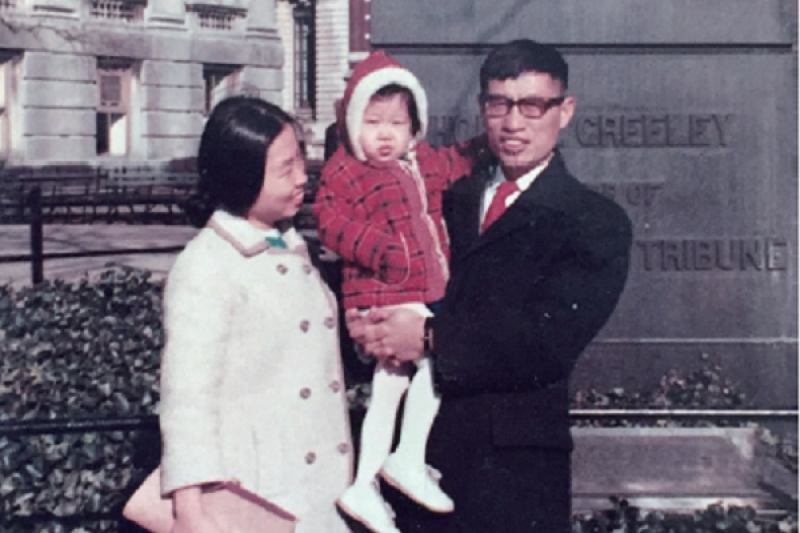

很少人知道晴美曾是我的學姊。1963年她申請到匹茲堡大學的獎學金,那年就到該校讀社會學研究所。那時我剛服完預備軍官役,回政大讀新聞研究所研二。她鼓勵我也去申請匹大,我申請到了,在1964年出國;所以在她和鄭自才結婚搬到巴爾的摩以及我1965年轉學康乃爾之前,我們確實曾是學姊弟。但更值得一提的是,1963、1964、1965年碰巧也都是極具時代重要性的年份。1963年Betty Friedan出版The Feminine Mystique(女性的迷思)這本開啓了第二波美國女性主義運動的書;1964年的柏克萊言論自由運動是大規模學生運動的首場;1965年的進軍華盛頓(March on Washington)則是第一場大規模反越戰示威。晴美1964上半年寫給我的信就提到Betty Friedan(這點稍後再講),我從台北國際學舍的美國朋友也聽到的各地各種較小規模的運動,現在已經開始匯流、擴散了。台灣人也一樣,全美台灣獨立聯盟就成立於我到康乃爾的次年1966年。這就是晴美和我這兩個Sputnik世代所看到、體驗到的美國。這股潮流,這波風暴在1968年達到最高潮,其間及之後頗有可記之事,但請容我略過這些年,談談1970年的刺蔣。

刺蔣四人小組賴文雄很晚才參加,事實上就只是鄭自才和我們兄妹。自才是自己人,我們兄妹間也從小就有很好的默契,除非賴文雄也在,其實不需要有多少討論。晴美話雖不多,事事細心的她一直在思索細節,就像前文說過的探視陳師母的經過,我們很快就形成默契。像槍怎麼帶到現場的事,「開會」時雖然談過,其實是我們事先去偵察廣場飯店現場時才一起決定的,包括怎麼趨近飯店,怎麼趨近飯店入口,用甚麼皮包放槍取出時最方便等等。計劃已定,各種可能後果也早已推算過,我們不再去想它談它,只有練習如有必要假裝是情侶該如何進行最好時,擁抱和牽手似乎比平常緊。

四月二十四日執行那天,我是這樣記憶的,就像晴美逝世後,我給老友王秋森的信所說的:

這幾天常常想起在 Plaza Hotel南邊的巷子和旅社亭仔脚南端交角,她從手皮包拿出槍來交給我那一幕。她抱了我一下,抬頭看著我說 “I love you”,動作鎮定自然,臉上也看不出悲傷;只有我親她的前額時才看到她的眼角有一滴閃亮的淚珠。然後我就得轉身走了,因為CCK的車隊已經到了中央公園另一端的轉角……

(相關報導:

王宗偉觀點:以眼還眼,我們都將瞎眼—以恐怖攻擊遂行台獨的正當性

|

更多文章

)

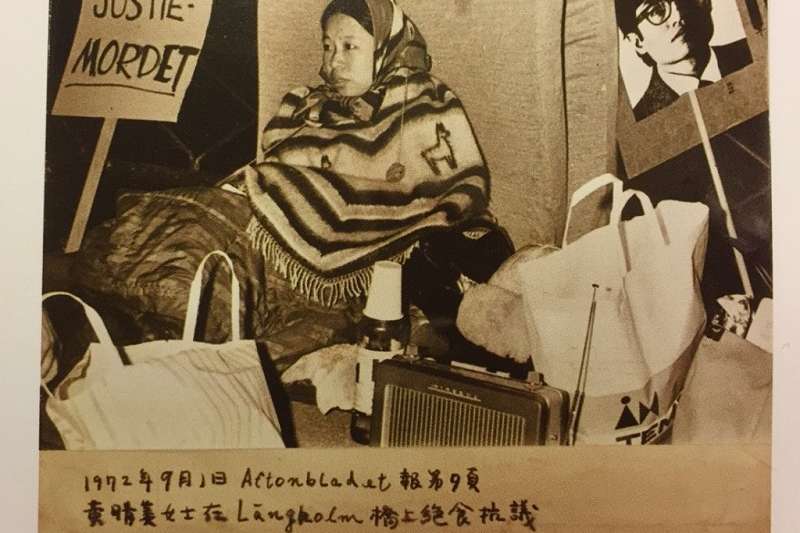

刺蔣意外失敗,大哥和丈夫被捕後,她的更多工作才正要開始:譬如說必須儘快開車到一座橋上丟掉家裡的另一把槍、接觸律師、上法庭、探監,安慰家鄉父母親人……。我和自才棄保逃亡後,又是遠渡重洋浪迹天涯的另一串奔波,包括丈夫後來被美國政府要末引渡,必須救援。雖然不是完全沒人協助,許多事情必須有她以妻子的身份介入參與,而且她還必須找到工作,同時養活自己和帶大兩個孩子……。

最後我想談談作為女性主義者的晴美。我曾經以「讀不讀師範學校」那一役為例,說她是一個「天生」的女性主義者。事實上,加引號的「天生」當然只是一個比喻。女性主義除非已經融入社會價值和規範,必然還是對社會偏見與成見的揭露、透視、衝撞和戰鬥。讓我舉一個近在家中的例子。家父除了是有名的工作狂水利工程師外,還有模範丈夫的美名:每月領到薪水後原封不動交給家母,要了點零用錢之後,便忙他的工程建設去了;其他除了幫著張羅孩子學費之類外,家中事務便都交給家母。公務員薪水不多,有好幾個時期,家母得帶著孩子種菜養雞,替人做衣服,還當選過模範母親。孩子中最大的是我和晴美,是她的助理。年紀雖小,我們也聞得出其中的不公、複雜和諷刺:尤其是晴美,因為我雖然在家很乖(種菜養雞煮飯之外,我還曾是家母做衣服時的「折邊」、「燙邊」高手),但因為在學校不「乖」而「遊學」四方,我的份額便大半落在她肩上。不只如此,家父又是如假包換的一心從公的工作狂,因此不像讀不讀師範學校那一役,連抗爭都沒有多少道德空間。(對家父部份有興趣的讀者請看〔註2〕)。

除了我這個「怪咖」之外,我家算得上是模範家庭,家父的「模範丈夫」得到別人—也就是社會—的承認和讚美(雖然也摻雜一些男性的奚落取笑),家母的「模範母親」還有國家的背書,但晴美和我因為身歷其境又為母親深感不平,對這種社會承認讚美和國家背書難免有些不知如何看待的保留和疑問,但年紀還小,我家又不是最壞的例子,當然還不知如何解剖透視。所以1964年她已注意到Betty Friedan,一點都不令我驚訝。這不只是因為我已經聽台北的女性外國友人說過Betty Friedan,而且是因為我馬上想到了我們當初曾有的保留和疑問。1963年後第二波女性主義浪潮逐步擴散強大。她知道我常參與見習各種社會運動,見面便常問我婦女解放在進步組織裡的發展實例。除了來自這些組織內部的批判往往最尖銳之外,這也是因為她注意到台灣人的社區社團還沒有趕上潮流,她常因為同志難尋而感慨很深。

1993年時我還在流亡,她有一次和第二任丈夫Percy(一位公共雕塑家)去看我。那時她告訴我說,早在鄭自才落難前她就決定要離婚了,而且決定和Percy結婚前,也和瑞典進步圈子的人士是好朋友—包括一個瑞典左翼日報的專欄作家。但自才落難了,她自然要把這些先放在一邊去全力支持他,因為援救及後續工作裡有她以妻子的身份才能出力的必要角色一直到他出獄為止,後來自才脫難後也是先分居而後離婚。因此對有些人諸如「茹苦含辛」、「賢妻良母」之類的讚美,她說她是「既領情又難以領情」。領情是因為讚美是出於善意,難以領情是因為她這樣做是根據她自己自主的價值和原則,並不是出於傳統的社會期待或誡命;那些讚美雖然出於善意,卻同時也在無意中貶低了她,也貶低了她對鬥士同志鄭自才的敬重和仍有的無關男女之情的其他感情。比起七○年代,現今台灣社會已經有較大的進步,讀者—尤其是女性讀者—應該能體會欣賞她對兩者的區分。

以她的脾氣,我知道她不會那麽容易自滿,但我相信我這個一百五十四公分高的妹妹,在經歷了那些令人憐惜和欽佩的奮鬥鍛煉後,在臨終時已經是她所自勉、所追求的「一個更完整的女性,一個更完整的人」了。

比起其他篇章,這篇追思已經過長,最後我只想跟晴美說:預防想念妳時心裡太痛,我已經請阿青留下一小瓶妳的骨灰,將來要送回台灣舉行另一個葬禮。這回地點是法鼓山的生態葬草坪。比妳早走一百天的勝美已在那裡,這樣,妳既可以回到故鄉,又可以和小妹在一起,我們也可以隨時去看妳們。妳說這樣做好不好,Cecilia?

〔註1〕 我在2018/02/21《鏡週刊》的專訪裡把這件事的時間記錯為晴美從初中(而非小學)畢業時。已商請該刊更正。

黃晴美紀念座談會──

時間:3月25日(星期日)下午2:00~4:00

地點:228國家紀念館1樓展演廳(台北市南海路54號)

《天涯。人間。晴美:黃晴美紀念文集》立體書封(黃文雄提供)

*作者為「四二四刺蔣案」主角,並為中華民國政府海外黑名單解禁的最後一人。現任台灣人權促進會顧問、台灣促進和平文教基金會董事長。本文收錄於《天涯.人間.晴美:黃晴美紀念文集》(前衛出版社)