若為了某些考量,而從事一份不太喜歡的工作,或許我們還可以從例假日中暫時脫離一下,跟朋友聚餐、郊遊踏青來轉換心情;但若某份工作變成一種義務,每天得二十四小時待命、高勞力付出、高重覆性、低成就感、工作範圍侷限在咫尺之內、工作項目包山包海、薪水不隨年資調漲等,你還有動力做下去嗎?其實一旦身邊有親友因疾病或意外而導致失能,我們就得接受這份難以婉拒的工作。

「照顧者、被照顧者、前兩者的親友」是你我將來都會扮演的角色

年輕一輩的人,大多都有運動保健與定期健康檢查的觀念,再加上我們還年輕,所以較難體會生期臥病與行動不便的嚴重性,但家中的長輩呢?我們能確保他們都跟我們一樣這麼健康嗎?況且疾病、意外、老化,每個人遲早都會遇上,一旦親友或自己發生需要照護的情形時,我們的生理、心理、財務、生活作息⋯⋯都將大受影響。像藝人唐從聖照顧失智的雙親、S.H.E.裡Ella已故的失智奶奶、謝祖武的失智媽媽等,這些名人們都因為要照顧親友,讓他們事業與家庭兩頭燒。

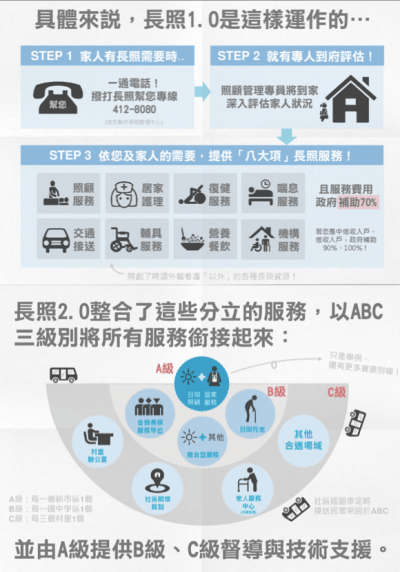

由於長期照護的架構盤根錯節,光是長照1.0的服務項目就有所謂的「八大項」(照顧服務、交通接送、營養餐飲、輔具、居家護理、復健、喘息服務、機構服務);再來被照顧者的病症輕重緩急不一,並且會隨著時間不斷變化,以致資源申請的時效性與額度,普遍與期望落差甚大;此外財源的徵收與發放,尚存在許多矛盾、從使用者付費到強制納稅、從前幾任政府的長照1.0到現在政府的2.0等,經過多次增刪後的版本讓人一頭霧水,所以本篇單純探討我們第一線家屬、也就是「照顧者」會面臨怎樣的新人生課題。

生命交換的零和遊戲

我們幼童時期都是被親友帶大的,當時他們無怨無悔地幫我們把屎把尿,一旦換他們需要被照顧時,我們自然是義不容辭地要回報他們;不過照護的本質,就是拿照顧者的青春與體力,去換取被照顧者的健康,我們照護的越是無微不至,就越會延緩親友的病情,活越久自然我們就會照護的越久;此外親友一旦習慣了某位照護者的模式,那個人越是無法從這輪迴解脫。這種憂喜參半的獎勵性懲罰,以及被迫疏離原有人際圈與職場的剝奪感,都會讓身心加速老化。

讓你的聲音被聽見

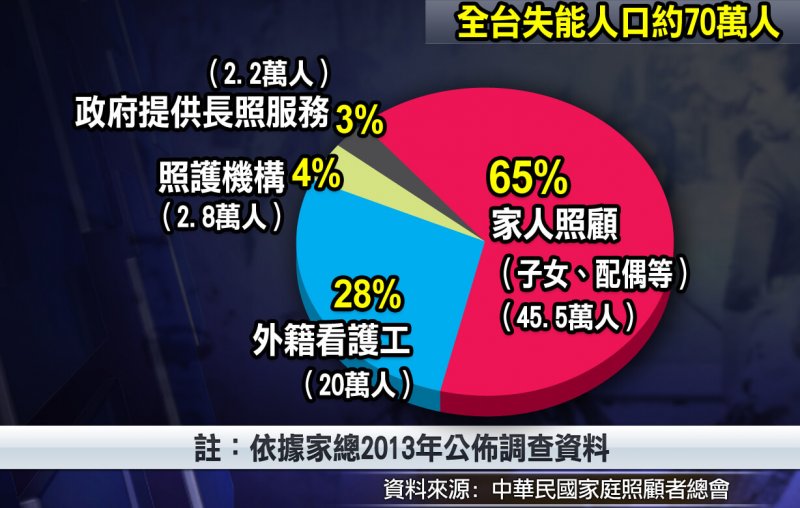

既然沒人會想放棄自己的青春,人倫孝道又難以割捨,折衷的辦法就是委外代勞,理想的方式首推「照護機構」。大家都想選政府立案或是有名氣的機構,但是僧多粥少,排不排得到這些機構一直是個問題,再來要是病情太嚴重(失智症或褥瘡長蛆的)或是不夠嚴重(亞健康)都可能無法入住、或是有的會需要大筆押金(潤泰集團的潤福需要六百萬至一千多萬的押金!)或因為種族與語言隔閡而想去台籍照顧員為主的機構(三芝雙連後補的人數已排到三十年)……等,都是選擇機構會面臨的問題。另外政府補助更因為怕圖利財團,而無法讓所有機構雨露均霑,導致業者領不到補助,無法降低入住的門檻,貲費自然不親民,也就無法照護更多需要照顧服務的家庭。 (相關報導: 中年男為爸媽辭工作,老後啃野草過活…日本街友5種悲歌,會是台灣的未來嗎? | 更多文章 )

「外籍看護」看中台灣相對高的工資而遠離家鄉,不過當台灣與主要看護輸出國,兩國間的人均所得差距越來越小時,看護工來臺動機就越低。此外若適逢這些家國家外交政策緊縮,自然導致外勞供給減少;而申請看護時,主要是看被照顧者落在「巴氏量表」的分數落點,若不夠嚴重就不能申請合法看護,以致不少家屬鋌而走險聘請非法的看護,所以看護的品質更不穩定。例如可能會不告而別、或是竊取財物,進而讓家屬申訴無門。此外請了合法的看護後,往往會被排除領取其它的補助的資格,變相意謂著聘請外勞的利益,必須大於失去補助金的機會成本。最後外勞於情於法也要讓她休假,因此親友還是得親自照護病人,對沒經驗的人來說,光是照顧幾個小時,就會讓人覺得比上班還累好幾倍。