引子

半個世紀前的1967年6月2日,一個青年倒下了,成千上萬的人站了起來,一系列蕩滌德國社會「千年腐朽之氣」(Muff von 1000 Jahren)的抗議活動在歷史上留下了自己的名字:「六八」運動(die 68er Bewegung)。

1967年的確是一個山雨欲來風滿樓的年份:西方社會經歷了戰後二十年繁榮期後危機漸露,體現德國傳統價值觀的阿登納時代業已走入歷史。4月21日,希臘發生軍事政變;6月5日至10日,以色列與鄰國捲入「六日戰爭」;越南戰爭打得正酣,美國發動了第二輪「旱季攻勢」,每月陣亡約高達800人;7月23日,底特律發生美國歷史上第二慘烈的種族衝突;10月9日,國際左派運動的光環人物切·格瓦拉被玻利維亞軍方槍殺。

德裔美國政論家漢娜·鄂蘭(Hannah Arendt)在描述「六八」運動時說過這麼一段話:「我感覺,下個世紀的孩子們學習1968年歷史,就好比我們今天在學習1848年的歷史(德意志革命——筆者按)」。

天若有情天亦老,歲月無情人有情。筆者認識幾位元「六八」人士,他們雖然已不再年輕,但理想主義精神尚在,有的還在搜集中國文革時期的《毛主席語錄》和各種毛主席像章。

的確,回望這段歷史,不同的時代、不同的人群、不同的階層都會提出相同的問題:五十年前,德國和國際上究竟發生了什麼?「六八」青年抗爭運動又給社會和後人帶來了什麼?而答案卻往往大相徑庭,依然分裂著德國社會。

美國各地民眾發起反越戰抗議示威。(Leena A. Krohn@wikipedia/CC BY-SA 3.0)

兩支樂隊加劇了「代溝之爭」

德裔英國社會學家拉爾夫·達倫多夫(Ralf Dahrendorf)曾說過這樣一句話:「六八運動產生的原因很多,就如人們對癌症產生的解釋一樣多」。

有人認為這是一場隨著大環境的變化以及各種政治事件的疊發而發生的民主運動,也有人相信這場運動是刻板的新教道德功能主義(節欲、自律等)與後工業社會新價值體系(自我實現)之間衝突的結果;社會倫理學者們認為那是當年的新生代意欲擺脫老一輩竭力維護的舊傳統而採取的一種新的抗議形式,心理學者則將其視為「失去了父愛的那一代人的自我意識的覺醒」。

這場介於1967年至1970年的抗議運動,其實是「青年文化」中特有的浪漫主義和理想主義情懷與年輕人感性及逆反特徵相互作用的結果,同時也與阿登納時代的精神和文化氣氛有關:德國老一代對納粹歷史「集體沉默」,許多當年的納粹分子還明目張膽地重新進入公共生活中。根據1967年的民意調查,仍有一半德國人認為納粹主義原則上是不錯的理念。此外,新生代對父輩們那種滿足於「小康樂趣」的生活方式相當看不慣,嗤之為「精神狹隘和空虛」。

(相關報導:

「反戰、黑人民權、工運、學運風起雲湧」思沙龍春季沙龍 回顧關鍵的1968年

|

更多文章

)

客觀地說,德國戰後新生代「相對寬容、資訊豐富、參與感強」,他們的民主意識在融入西方體制二十年後已遠遠超過自己的父輩們。可他們所處的家庭環境依然充滿納粹時期和之前的傳統,普遍比較專制。因此,父輩們在年輕人眼裡已漸漸失去了威信。加上新的青年文化(如「黑人音樂」等)與德國傳統文化格格不入,並遭到老一代人的強烈抵制。這種「代溝之爭「在普通家庭和日常生活中越來越明顯。

對傳統規範和約定俗成的逆反,對新潮音樂的熱衷,性道德、時裝和髮型等領域的開放……在所有這些重大變化中,來自英國利物浦的披頭士樂隊(Beatmusik)起了關鍵作用。一批「亞文化」隨之出現,直接影響了年輕一代的生活方式和言行舉止。後來的「滾石樂隊」(Rolling Stone)以其非常直接的情感和欲望表達方式被老一代人嗤之為「骯髒」,卻成為年輕人的崇拜偶像。這些無拘無束的音樂形式為年輕人帶來了一種自由和坦誠的氣氛,傳統禁忌被突破,歌手在舞臺上的真情流露和誇張動作被年輕人視為對虛偽的小市民社會的勇敢挑戰。

在這樣的社會背景下,六十年代後期的一系列國際事件,特別是越南戰爭,也對「六八「運動的爆發產生了至關重要的影響。西方年輕人原先把美國視為民主進步象徵,現在突然發現華盛頓正在越南不惜使用一切戰爭手段捍衛著一個軍事獨裁政權。這讓他們開始質疑美國和其他西方國家在其他地區以自由民主名義捍衛的東西是否也是謊言。

兩次槍擊激化和分化了「六八」運動

1967年5月底,領導學運的「社會主義德國大學生聯盟」( Sozialistische Deutsche Studentenbund,SDS)策劃組織遊行示威活動,抗議獨裁的伊朗巴列維國王訪問西德。6月2日晚,巴列維一行前往柏林德意志大歌劇院觀看莫札特《魔笛》(Zauberflöte)首演式。

柏林自由大學(FU)語言文學專業的大學生本諾·歐內索格(Benno Ohnesorg)在他短暫的26年人生中首次參加這類示威活動,卻不幸成為員警暴力的犧牲品。當時,他妻子正懷著他們的頭胎孩子。兇手卡爾-海因茲·庫拉斯(Karl-Heinz Kurras)是員警內所謂「獵狐」行動隊的成員,在庭審時,其正當防衛的理由雖然證據不足,但最後還是被無罪釋放。

紀念本諾·歐內索格的雕像「示威者之死」。( Lorem ipsum 維基百科)

Ohnesorg這個德文名字從字面上解釋,意謂「無憂」,但這位無憂青年的突然死亡以及法庭對兇手的宣判結果成為西德學生運動的的一個重要發展節點。從這天起,原本嬉笑怒駡的抗議活動迅速極端化,恐怖組織「六二運動」(Bewegung 2.Juni)和「紅軍派」(RAF)的成立均與此事件有關。

如果說,歐內索格死後才成為運動的標誌性人物,那魯迪·杜契克(Rudi Dutschke)1968年4月11日遭槍擊之前就已經是家喻戶曉的「六八」運動的領軍人物。他不贊同學運中出現的極端化傾向和激進行為,他在復活節來臨之際曾說過這麼一句話:「耶穌復活了……如果人們能瞭解到愛的存在,那瘋狂的邏輯就會消匿不見……」他遇刺後雖然被搶救過來,但局勢卻再次惡化,運動幾近失控。

一,上世紀六十年代初,西德已不像阿登納時代的經濟奇跡時期那樣穩定繁榮。通貨膨脹率和失業率均上升。煤炭工業開始走下坡路,隨著1961年柏林牆的建立,德國的統一之夢破滅。

二,政治醜聞接二連三發生。海因裡希·呂布克(Heinrich Lübke)雖然有不光彩的納粹歷史,但還是被基民盟/基社盟(CDU/CSU)兩次推舉為聯邦總統。1962年,德國《明鏡》週刊發表批評聯邦國防軍的封面文章,時任國防部長的弗朗茨·約瑟夫·施特勞斯(Franz Josef Strauß)下令以「叛國罪」名義逮捕週刊主編魯道夫·奧格斯坦(Rudolf Augstein)。

三,1966年,基民盟和基社盟為爭取議會多數,繼續執政,不得不與社民黨組成戰後第一屆大聯合政府,原先與基民盟基社盟聯合執政的自民黨成為聯邦議會中唯一的反對黨。大聯合政府頒佈的戒嚴法(Notgesetzverfassung)進一步激化了大學生的不滿情緒,他們認為議會反對黨過於勢單力薄,大聯合政府無疑于專制代表,公民的基本民主權利正在受到大規模限制。

四,大學生們開始公開抨擊過於死板的高校制度,要求改革教學內容、實現教育機會平等、改善學習環境以及撤換有納粹背景的師資。他們效法美國同學,要求停止越南戰爭和核軍備競賽。

在這樣的大背景下,「社會主義德國大學生聯盟」(SDS)推動組成所謂的「議會外反對黨」(Außerparlamentarische Opposition, APO),自認為是為與政府抗衡的唯一中堅力量。他們採取「闖入」(Go-ins)、「靜坐」(Sit-ins)和「講習」(Teach-ins)等形式宣揚自己的左翼理念、抨擊時弊、影響輿論、推動變革。

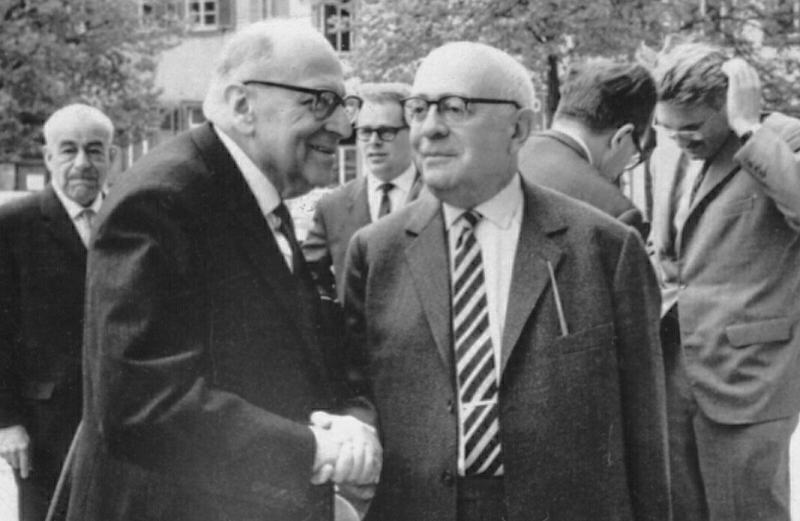

同時,另一個叫「顛覆行動」的組織(Subversive Aktion)也參與了批評時政的運動中。該組織的中心人物是社會學家和哲學家特奧多爾·阿多諾(Theodor W. Adorno)和赫伯特·瑪律庫塞(Herbert Marcuse),吸引了德國大城市的大批藝術家和知識份子。他們質疑SDS的極端和革命方式,主張對社會進行循序漸進的改良。

這個被稱為「法蘭克福學派」的運動原則上反對消費社會,帶有某種「新馬克思主義」特色。他們反對暴力,主張在學校和工廠,在藝術和家庭領域展開有針對性的和不斷重複的行動。他們不相信SDS組織的大型抗議活動會取得成功。他們對時下社會持批評態度,主張建立一個更加現代化和更加公正的社會,因而成為當時學生運動的一個很重要的理想支柱。

霍克海默 (左前方),阿多諾 (右前方) 與 哈伯瑪斯 (背景右方) 於1965年在海德堡拍攝。(Heidelberg維基百科)

1969年10月21日,勃蘭特(Willy Brandt)當選為西德總理,組成社民黨/自民黨聯合政府,從而結束了戰後保守黨派的執政歷史。他的當選,體現了當時選民中出現的左傾化思潮,同時也預示著,新左派的政治訴求已落實到具體的參政中,APO的存在意義明顯淡化。五個月之後(1970年3月21日),「六八」運動的領軍組織SDS由於內部的權力鬥爭宣佈自動解散。

(相關報導:

「反戰、黑人民權、工運、學運風起雲湧」思沙龍春季沙龍 回顧關鍵的1968年

|

更多文章

)

「六八」運動中的新生事物

德國政治學者庫特·松特海姆(Kurt Sontheimer)在總結「六八」運動時說:「當年的抗議運動並未給社會的基本結構帶來根本性的變化,但卻深深地改變了人們對這個社會的許多看法」。

在反體制思潮的影響下,高校的教學也發生了許多變化,「批判性」科學觀勢如破竹。許多政治和社會學院的教程中,馬克思理論教材、政治經濟學、工運史和體制理論取代了比較政治學、社會及議會研究等科目;在歷史系教學中,敘述型講授方式陷於守勢,馬克思歷史觀成為時髦;德國語言文學系裡,「唯物主義文學」佔據上風;社會語言學家開始研究「標準德語的階級屬性」;在師資及社工培訓領域,「解放式教育」變得熱門。

在那個「一切政治化」的紅色年代裡,德國亦被新左派視為「階級社會」。「六八」運動爆發前在體制比較學中佔據主要分量的集權理論被懷疑為反共意識形態。歷史學和國際關係學對某些概念作了與時俱進的修正,譬如,「冷戰」被詮釋為以美國為首的分裂世界的資本霸權主義和以蘇聯為首的防守型的社會主義陣營之間的矛盾衝突;戰後民主體系被貶為「具有阻礙作用的新秩序」;經濟奇跡被輕描淡寫地說成是「重建階段」;聯邦德國的成立被視為在「恢復資本主義」;法西斯主義被定性為「資產階級統治特別殘酷的一種形式」,完全模糊和混淆了法西斯主義和自由主義之間的區別。這些「革命化」了的詞語和詮釋導致人們對西方社會的視角出現嚴重的單一化,在思辨和學術領域出現嚴重的沙漠化。

中國文革中提倡「批評與自我批評」,「六八」運動主張「實現與自我實現」。個人應該投身於社會實踐中,「參與」(Partizipation)變得非常時髦。在美國的民權運動影響下,包括西德在內的歐洲也變成一個「全民參政」的試驗場。當時,社會各管理階層紛紛湧現出所謂的「市民倡議」組織(Bürgerintiative)。

「六八」運動的確給人們的生活方式和日常社交帶來了很大的變化:譬如,婚姻和家庭觀、婚前性行為、婦女走入社會生活以及生活方式多元化等。以前,性欲和婚姻都應該服務於傳宗接代這個目的,經過「六八」運動的洗禮,這些原本根深蒂固的文化傳統和習俗出現了持續性和根本性的轉變。「六八」運動是性解放的先驅,是傳統婚姻和家庭觀的掘墓人。從現在的角度看,當年的性解放運動一方面衝破了傳統道德的束縛,成就了婦女地位的改善,但它同時也為之後的性氾濫和道德淪喪種下了惡因。

「六八」運動還在很大程度上廢除了原先的社會規範和言行標準。「循規蹈矩」和「當好孩子」被當時的青年人視為臣服於專制傳統、維護小市民主義和掩飾納粹歷史的表現。在那段紅色歲月裡,凡是彬彬有禮的(如整齊的衣著、交往禮節等),(幾乎)一概遭到拒絕。彼此之間要以「你」,而不是「您」 相稱;留長髮、穿喇叭褲,外表越怪異越前衛,打扮越暴露越顯得有個性。這些在當時給人們帶來解放和自由體驗的變化,其負面影響也顯而易見:沒有底線、隱私和恥感。人與人交往中諸如禮貌、尊重、誠信等傳統美德一度被拋至腦後。

(相關報導:

「反戰、黑人民權、工運、學運風起雲湧」思沙龍春季沙龍 回顧關鍵的1968年

|

更多文章

)

「六八」運動對德國傳統政治的影響

「六八」運動既是一種新型「青年文化」轟轟烈烈登上歷史舞臺的標誌,也是波及全球、挑戰現存國家機制合法性根基、並影響了包括社民黨在內的其他政治力量的左派抗議運動的代名詞。

運動開始不久,由眾多極左小黨派組成的「新左派」很快形成。雖然它們都自稱是在戰勝資本主義的鬥爭中與「勞動群眾」聯合的「革命力量」,可彼此之間卻並不團結。它們均以中國共產黨為楷模,堅決反對蘇聯修正主義,可許多精力卻都花費在揪出組織內的異己分子和「階級叛徒」上。

這些共產主義小組(K-Gruppen)在運動中不斷分化,分裂出眾多託派、蘇維埃派、無政府主義派和其他一些自發性組織。其中比較有名的一個組織叫「革命鬥爭」(RK),主要活躍在法蘭克福地區。它與其他左派組織有所不同,把自己的工作重點放在廠礦企業,目標是要實現工人自治。後來的德國外交部長菲舍爾就出自該組織。

「六八」運動不僅推動了「新左派」的誕生和發展,也對聯邦德國的傳統政治產生了深遠的影響。西德「綠黨」的誕生當然與七十年代後的環保話題有關,但「六八」運動無疑是其產生的主要源頭。傳統的工人黨——社民黨(SPD)也在這場青年運動中得到了磨練,獲益頗豐:雖然無法證明1969年勃蘭特當選聯邦總理與「68」期間的「議會外反對黨」(APO)持續不斷的施壓有關,但當時社會的整體氛圍對左翼改革派肯定是有利的。這點從社民黨黨員人數的劇增上便能看出:1975年,社民黨黨員人數從六十五萬迅速飆升至一百萬。

「六八」運動在一定程度上也改變了當時唯一的在野黨——自民黨(FDP),這為它後來與社民黨聯合執政鋪平了道路。保守的基民盟(CDU)和基社盟(CSU)雖然一直堅持與APO抗衡,卻意外地成為「六八」運動另外意義上的「受益者」:在全球性的左傾大潮中,這對姐妹黨成為社會中保守勢力唯一可以依託的大本營,聚集了不少老派名人,為紅潮退後的保守派復辟積攢了不少人脈資源,為後來的科爾/默克爾「兩朝盛世」打下了堅實的基礎。

德國「六八」與中國「文革」

德國的「六八」運動深受中國文革的影響是不爭的事實。當時運動的參與者中,許多人手中都有一本「紅寶書」(「Mao-Bibel」)),不少人甚至都能大段背誦《毛主席語錄》。應該說,在中國當代政治家中,對西方影響最大的是毛澤東。他的文化大革命以及「三個世界」和「繼續革命」理論曾被西方激進青年尊為指路明燈。毛澤東、胡志明和格瓦拉是三位被世界新生代追捧的「神人」。

其不同點主要表現在:1)學生參與運動的方式不一樣。「六八」是一次自發的學生運動,並由學生運動演變為一場社會運動;而中國的「文化大革命」則是黨內鬥爭擴大化的結果,是一場人為發動的、有組織的運動,學生是在黨的引導下投入其中的。2)學生參與運動的手段不一樣。「六八」運動雖然最後也出現了極端傾向和暴力行為,但非暴力是主調;除歐內索格和杜契克等少數的不幸遭遇外,這場運動基本上不是一個悲劇性的歷史事件。而中國的「文化大革命」卻給社會的方方面面帶來很多實質性的破壞,給許多家庭和個人帶來了無法挽回的不幸。人身攻擊和武裝械鬥遍佈全國,且愈演愈烈,甚至出現人吃人的惡性事件,以至最後在一些地方不得不動用武裝部隊進行干預。3)運動的性質不一樣。「六八」運動反對的是社會發展中的異化現象和舊的傳統以及價值觀。而中國的文革則是中國最高領導人發動的一場剷除政治對手維護個人地位的政治運動。4)思想解放帶來的不同結果。「六八」讓新生代擺脫了傳統的束縛,個性得以充分釋放,性解放成為現實。中國文革中年輕人雖然也高喊「破四舊立四新」等口號,但性依然是一塊不敢觸動的「聖地」,倒是後來的改革開放為此打開了一扇門。兩者的相同點在於:1)青年人的歷史作用相同。無論是德國的「六八」運動,還是中國的「文革」,青年人都是運動的最早參加者和主力軍。儘管這兩次運動中,社會其他階層也參與其中,但總的來說,青年人的作用更大。2)運動中都發生了未曾預見到的結果。「六八」催生了極左恐怖主義組織「紅軍派」和「六二運動」,而中國「文革」中發生的林彪事件讓年輕人一夜之間成熟起來。3)社會生活全面政治化和語言徹底革命化。「六八」宣導的「政治無處不在」甚至包括個人隱私(das Private ist politisch),中國「文革」鬥爭哲學氾濫,連大腦中的「私字一閃念」都不放過。4)運動在相當程度上癱瘓了社會的正常運轉。「六八」干擾了學校教學和社會秩序,而中國「文革」的大串聯、武鬥和「踢開黨委鬧革命」等行動導致國民經濟基本處於崩潰的邊緣。

當年,毛澤東、胡志明和格瓦拉是左青追捧的「神人」。圖為毛澤東(左),周恩來(右二)和彭德懷(右)迎接來訪的越南領導人胡志明(左二)

筆者結語:「六八」運動給後人留下了什麼?

「六八」開始時以一種嶄新的青年文化悄然登上歷史舞臺,之後演變成大張旗鼓地提出政治訴求的群眾運動。它對德國社會的衝擊可謂摧枯拉朽,但年輕人的特點容易導致讓理想主義和革命熱情蒙住雙眼,相當缺乏自我審視精神和能力,現實與虛構之間出現嚴重錯位。

回顧過去,再看今朝。當年「六八」反體制反權威反戰爭的動力已所剩無幾;「市民倡議」組織這顆全民參政的果實現在也只是現行體制的一種微弱補充;「六八」運動的政治繼承者——綠黨,也已失去了當年的勇銳和進取精神,其參政目的與當年的運動宗旨漸行漸遠;當年新生代那份單憑革命熱情就能將世界「輕輕地一抓就起來」(樣板戲《海港》戲詞)的堅定信念如今似乎已蕩然無存。

那麼,「六八」運動給後人還留下些什麼呢?簡單地說,它有兩大政治文化遺產:一個是徹底自由化了的日常生活,一個是潛移默化了的對歷史和社會的認知模式。前者鼓勵個性的自由發展和個人主義的膨脹,後者為德國人看待自己的歷史和美國在世界上的角色提供了不同的審視角度。

當年的「六八」人現大多已步入人生晚年,今日之社會恐怕再難如當年那樣給年輕人如此大的挑戰社會和傳統的空間,因為它已經擁有相當大的自由度。這也可以說是「六八」運動的一個成果。

「六八」是一場本身就充滿矛盾的運動:當年的新生代毫不留情地向一切專制形式和傳統開火,而他們的這種「毫不留情」本身其實就是缺乏寬容的表現;他們實際上打通了樊籬,啟開了門窗,推動了社會,但許多結果並非他們的初衷。我們可以說這是「無心插柳柳成行」,可在「破」和「立」之間,他們「破」心有餘,「立」志不足。如果他們當年的抗議不是自發即興的,而是有備而來的;如果他們當年真的推出自己的「六八」綱領,估計他們走不了多遠就會止步不前,因為他們的許多理想都帶著不切實際的烏托邦色彩。

「六八」既然是一場以青年人為主的社會運動,自然也就無法避免年輕人特有的偏激。回頭反思,這場運動對政治和社會的錯誤判斷在哪裡呢?筆者認為,最大的誤判在於高估了個人激情的功效和低估了傳統傳承的價值。當時的一句名言是「一切都是政治的」,可人實際上並不想成為一個百分之百的政治動物。將此作為改造社會的前提,這與格瓦拉當年在古巴塑造願為社會做無償貢獻的「新人」的失敗嘗試如出一轍。