「正念」研究是什麼

正念 (Mindfulness) 的意思並非正面思考,而是「活在當下、放下執著」。正念源於佛學,但近年來無論西方或東方,都透過科學化的心理學研究,藉由訓練正念,舒緩過度自我膨脹所造成的情緒壓力、緊繃的人際互動。

中研院民族所張仁和藉由心理與行為實驗,來研究如何透過「正念」和「心理位移書寫」緩解過度膨脹的自我,進而達到較佳心理健康。(攝影/張語辰)

你身邊有沒有這種人?覺得「自己很棒」,但要是多說他幾句,他就翻臉。

明明覺得自己很不錯,為什麼還會耿耿於懷相左的意見、或是眼前不如意的狀況?心理學家們試著釐清這個心理,並找出紓解方法。而這個現象,源自於社會環境對於「自尊」的培育。

從「提高自尊」到「自我膨脹」

「自尊強化運動」源於美國 1970 年代,一些政府與非政府組織,認為「低自尊」是個人問題的根源,甚至會造成社會問題(註一)。

當時許多心理學者都認為,心理問題與疾患都和低自尊有關。

透過學術界倡導,搭配大眾和公共的種種推廣,例如「早上起床要對著鏡子稱讚自己」,這種激勵自我的方式,就是自尊運動的產物。自尊運動推行地相當成功,其中一個原因歸於人性,因為很少人不喜歡被捧、被說好棒。

自尊運動提倡的正向自我:從認為自己「不完美」,漸漸變成「我很完美」。(資料來源/張仁和提供。圖說重製/張語辰)

然而心理學家開始反思,若自尊一直無限提高,「過高自尊」會造成什麼情況?

1996 年心理學家 Baumeister 團隊以「高自尊的黑暗面 (The dark side of high self-esteem)」來描述其負面影響:擁有高自尊的人,與「具有偏見」、「具有攻擊性」的特質高度相關(註二)。

「我們研究發現,廣泛地宣導提高自尊,對於增進自我表現並沒有用處。」Baumeister 團隊於 2003 年進一步指出。

透過這部分一系列的研究也發現,高自尊的人,通常會認為自己很好看、很聰明、人緣很好,但若請旁人來評估這位受試者的外貌、聰明程度、以及人際關係,會發現其實沒有關聯(註三)。擁有高度自尊的人,宛如套用了美圖秀秀的濾鏡在觀看自己的人生。

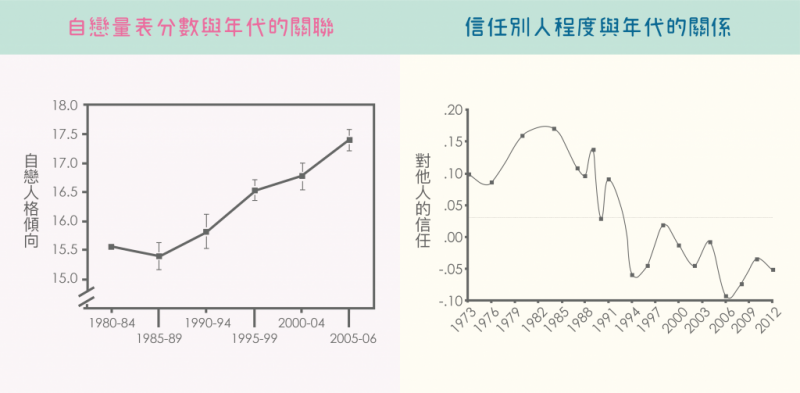

當人們對自己越來越自戀,也對別人越來越不信任。(資料來源/Twenge et al., 2008, JP、Twenge et al., 2014, Psy Sci。圖說重製/張語辰)

根據上面這張圖表,可以看見在美國社會中,隨著時代演進,自戀傾向也愈來愈高。另一方面,當人們過於著重自我、執著於自我時,對於別人的信任程度也大幅下降。你不相信我、我也質疑你,社交關係將變得緊繃脆弱,若人不和,許多難題也接踵而至。

在自我膨脹與自卑之間,尋找平衡

自我膨脹不好,自我貶抑也不好,那居中的「剛剛好」比較好嗎?

為了探究「過度自尊」與「自卑」之間,是否存在比較好的中間值,Young-Hoon Kim 和 Chi-Yue Chiu 兩位教授作了一個實驗(註四)。

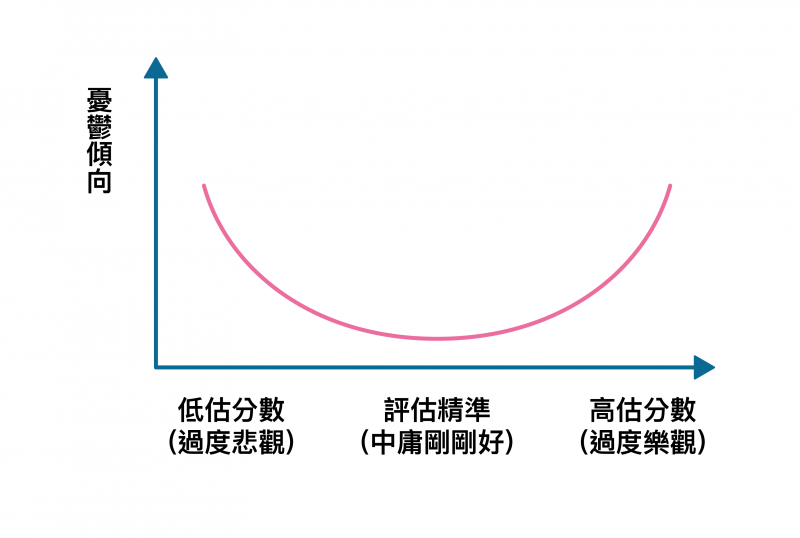

縱軸:學生個人的憂鬱傾向。橫軸:學生於考前預估自己的成績,相減考後實際的成績,兩者的分數落差。(資料來源/Kim, Chiu, 2011。圖說重製/張仁和、張語辰)

若學生對自己太有自信,預測的成績會比實際的成績高很多,但若太自卑,預測的成績又會比實際成績低太多。研究發現,這兩種學生個人的憂鬱傾向都很高,顯示為自我膨脹不好,但自我貶抑也不好。

而對自己的成績評價較為「中庸剛剛好」的學生,個人的憂鬱傾向相對較低,這點吸引了心理學家注意。確實在自我膨脹與自我貶抑之間,存在一個可以讓心理更健康的中間值,因此不該過度鼓吹學生們要有自信,從 1970 年代自尊運動發展至今,人們缺乏的可能不是自信,而是自我的平衡。

當歐美的正向心理學造就失衡的自我膨脹,是否有可能借助華人的療癒思維,來收斂自我、回歸心理平和?

在佛學中,「正念」強調「專注於當下、放下自我的執念」。而道家的「無為而治」,希望人們順其自然,做出順勢而為的行動。

對於自我膨脹或自我貶抑者,因為過於執著「我」,很難不出手干涉、很難接受事情不順己意。生活中遇到一些失敗,例如考試考了低分、另一半劈腿、丟了客戶的訂單,會認為這個「事件」本身代表「我」的錯,甚至代表「整個我」,造成很大的心理負擔。

然而,有一些心理訓練方式,可以幫助從「我」客觀抽離、舒緩焦慮壓力。其中一種現代人再忙碌也容易嘗試的,就是「心理位移書寫」。

心理位移書寫:收斂過度膨脹的自我

在高行健所著的《靈山》這本書中,有一個很特別的寫作方式,所有登場人物都「沒有名字」,而是用「我、你、他」來代稱。這種寫作方式,閱讀時會產生「我、你、他」三種不同心理位格的感受,很適合用來收斂過度膨脹的自我情緒。

變化「我、你、他」三種寫作位格,會產生不同的心理感受。(資料來源/金樹人,2010;張仁和等人,2010;Chang et al., 2013。圖說重製/張語辰)

描述同一個事件時,若將事件主角用「我」代稱,會放大自我的感受。若改用「你」作為事件主角,重新描述同一個事件,視角會逐漸拉開,有一個緩衝空間可以從自身情緒脫離。

而最後若進一步改成用「他」來描述同一個事件,會發現「我的事」好像變成「第三者」的事,少了自我執著與情緒起伏,較能用理性客觀的角度來檢視問題。

例如:「我今天被掃到颱風尾,真衰」,轉換成「你今天被掃到颱風尾,你覺得很衰」,再轉換成「他今天被掃到颱風尾,他感到很衰」。

張仁和等人的研究邀請超過兩百位大學生,讓這些大學生分批進行短期和中長期的心理位移書寫,轉換「我」、「你」、「他」三種位格,寫下生活中遇到的負面事件,寫作的媒介是生活中隨處可得的電腦與網路平台,並與控制組比較,檢測整體書寫完前後的心理健康變化。

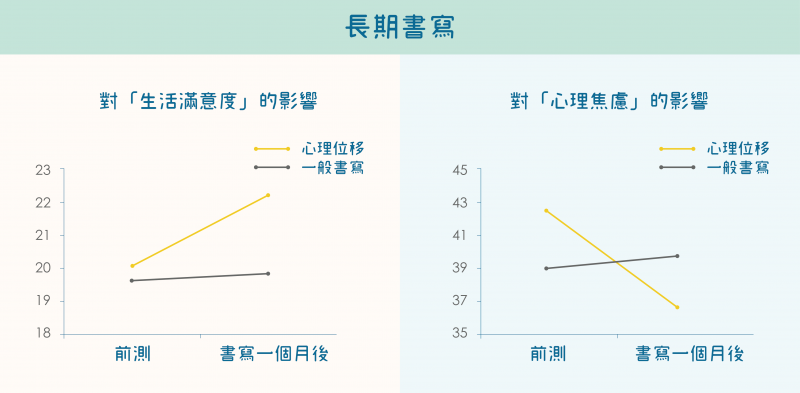

長期進行「心理位移書寫」的效果:降低心理焦慮,提高生活滿意度。(資料來源/張仁和等人,2010,2013;Chang et al., 2013。圖說重製/張語辰)

研究結果發現,透過心理位移書寫,有助於緩解負面情緒、提升正面情緒,並且緩和情緒激發的程度。由於情緒起伏不再像雲霄飛車大起大落,有助舒緩焦慮,對於整體生活滿意度也有所提高。

最根本的關鍵是,透過書寫轉移心理位格,受試者放下了對於「我」的執著,轉而由「你」至「他」的客觀視角,接受與省思眼前的負面事件。

心理位移書寫的效果,並非讓人狂喜或天天開心,而是達到情緒「居中和諧」,接近順其自然的寬容。

正念訓練:放下過度執著的自我

吃飯時,你是煩惱一堆的 Mind Full ,還是享受當下滋味的 Mindful ?(圖說設計/林婷嫻、張語辰)

以日常生活的「吃飯」為例,你是否常常邊吃邊弄工作?又或者,走路時總想著其他事情?無法專注於當下,腦海時時追隨過往、擔憂未來,漸漸地眉頭深鎖、肩膀緊繃。

吃飯時品味食物的鹹甜,洗澡時感受肌膚的潔淨,享受每一個「當下」,就是一種「正念」的展現。

西方各界皆已擁抱正念,從最早的美國麻州大學醫學院卡巴金博士的「正念減壓」療法,到美國 TIME 雜誌以 “The Mindful Revolution" 封面專題報導如何在高壓社會中提高專注力(註五),手中的 iPhone 也內建了引導活在當下的 APP 功能。

要如何培養「正念」?手中的 iPhone 就能助你一臂之力,位於內建「健康」APP 中。(圖片來源/Apple Inc. 官網)

達賴喇嘛曾說:「想要」是形成「執著」的關鍵。一旦成為執著,人們就可能奮不顧身地追求,即便到後來可能已經不再喜歡,例如財富、功名、親密關係。若一直害怕「得不到」,會產生深切的焦慮,進而陷入負向的情緒循環。

「像我最近很想減肥,但我又很喜歡美食,對我來說就造成一種渴求衝突」張仁和害羞地說。過往的介入方式是,透過抑制喜歡的程度,來降低想要的程度,例如看激發你討厭食物的噁心圖片,來降低你對喜好食物的慾望。

我想找出比較好的作法,有沒有可能是順應人性,維持喜歡的程度,但降低想要的執念?

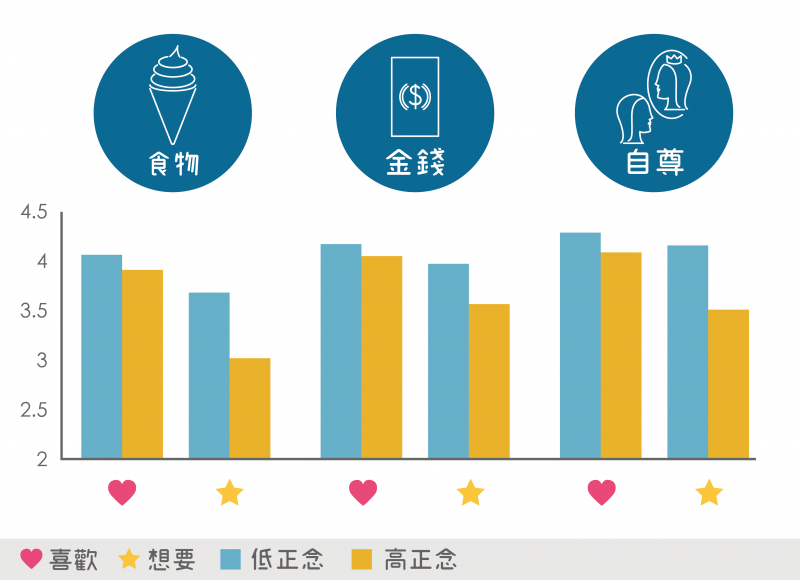

為此,張仁和正在進行一項研究,透過「正念量表」來區分高正念與低正念的受試者,並以「食物、金錢、自我價值」三個項目,讓受試者評估「想要」和「喜愛」的程度。

研究結果發現,無論是高正念或低正念的受試者,都呈現喜歡食物、喜歡金錢、喜歡自尊的高度傾向,但若論「想不想要」,高正念的受試者就沒那麼執著於一定要到手。

無論是高正念或低正念的受試者,都喜歡食物、喜歡金錢、喜歡自尊,這是人之常情。但若從「想要」這個面向來看,高正念的長條圖短很多,沒那麼執著。(資料來源/張仁和提供。圖片重製/張語辰)

擁有高度的「正念」,確實能幫助降低「想要」的執著。換個角度想,若要減少執著,可以從培養正念開始。

培養正念找回寧靜自我,國內外各行各業皆已採取行動。除了台灣研究發現正念有助運動員專注於身體、從判斷中消除情緒(註六),美國許多醫學院也設立正念學程,藉由訓練正念改善醫生的工作壓力、紓解緊張的醫病關係。

鼓吹自信來迎戰問題,過往心理學研究已證實效用不大,反而會造成自我過度膨脹,導致心理壓力與緊繃人際關係。不如轉念,遇到問題時放下自我執著,而在生活中盡可能專注當下,這不只是古老的佛學、現代化的心理學,也是在失序的社會中,喚回內心平和的生存技能。

「不可能天天過年」張仁和笑說。無論是透過心理位移書寫舒緩工作遇到的衝突,或訓練正念降低想吃美食卻怕胖的苦惱,張仁和不只將研究轉化為論文形式,自身也透過生活中一點一滴的實踐,練習尋回寧靜的自我。

註二. Baumeister, R. F., Smart, L., & Boden, J. M. (1996). The dark side of high self-esteem. Psychological Review, 103, 5-33.

註三. Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., & Vohs, K. D. (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science in the Public Interest, 4, 1-44.

註四. Kim, Y-H., & Chiu, C-y. (2011). Emotional costs of inaccurate self-assessments: Both self-effacement and self-enhancement can lead to dejection. Emotion, 11, 1096-1104.

註六. Chen, L. H., Wu, C. H., & Chang, J. H. (in press). Gratitude and Athletes' life satisfaction: The moderating role of mindfulness. Journal of Happiness Studies.