「我想要買禮物給他,但是,今年我連買禮物給他的機會都沒有了。」去年十二月初的一次諮商會談中,我的個案哭著對我說;這是她和她的前男友分手後的第一個聖誕節。

在美國,從感恩節(十一月的第四個禮拜四)結束後,就會開始充滿著聖誕節的氣息,像是廣播廣播放著聖誕節歌曲、走到各地都掛滿著聖誕裝飾品,每首聖誕歌曲和裝飾都在提醒你——聖誕節要到了,這應該是個家族團圓聚會、替心愛的家人或伴侶準備禮物、應該是個充滿溫暖與愛的日子。但是對很多美國人來說,每年的十二月二十五號,是一年當中最難熬的一天。

事實上,不管是美國感恩節、聖誕節、元旦新年、還是台灣的中秋節、農曆新年……等等,對很多人來說,都充滿著悲傷與創傷記憶,焦慮、壓力、痛苦與憂愁。過節的氣氛,特別容易勾起過往的回憶與人事物,尤其是那些失去的東西。

節日,喚起失落與哀傷

在心理諮商裡談的「失落與哀悼」(grief and loss)不單單指過世的親人或朋友,它可以是失去的任何一種狀態—親人、伴侶、朋友、寵物去世、一段戀情的結束、失去一段婚姻、失去健康(像是被診斷出有癌症或是因為意外失去身體的一部分)、失去原本該有的孩子像是流產……等等。

以前,談到哀悼(grieving)就會提到Kubler-Ross(1969)提出的面對失落與哀悼的五個階段,這五個階段依序為「否認」(denial)、「憤怒」(anger)、「討價還價」(bargaining)、「沮喪」(depression)、以及最後一個階段「接受」(acceptance)。好像面對失落和哀悼時,你必須要照個這個流程走,走到了最後階段「接受」後,就一切應該沒事了。

但人在面對失落與哀悼時並不是如此,並不是像Kubler-Ross提出的五個階段一樣,照著走、走完就沒事了。每一個人面對失落與哀悼的方式都不一樣、會產生的感覺和情緒也不一樣—沒有哪一種方式才是正確的,因為每個人都有自己哀悼的旅程。

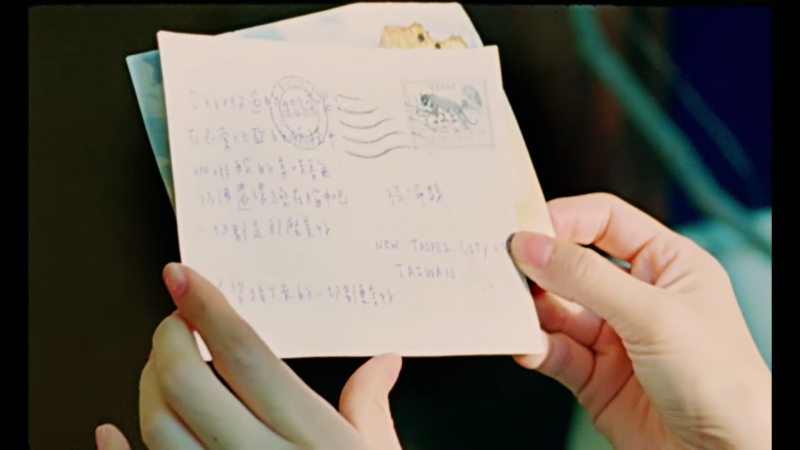

面對失落與哀悼,雖然時間久了,或許人會慢慢好起來,但這不代表失落與哀悼有一個「期限」;就算你愛的人已經去逝很久了、或是前段戀情已經結束很久了、或是你以為自己已經調適好了,一到過節,就很容易喚起這種失落與哀傷。你可能聽到一首耶誕歌曲、收到一張賀年卡、或是回到熟悉的家鄉後看到熟悉的景物,這些都有可能會讓你想起以前曾經擁有但已經不在的人或物。

你準備好過節了嗎?

我的一位個案剛經歷分手,她告訴我,她一整個禮拜的感恩節假期都過得很痛苦,因為回到家鄉後,她想起了她和她高中時期前男友在一起的那一段時光,讓她很悲傷。除此之外,她和她前男友不只家住在附近,兩家人以前還常常一起過感恩節和聖誕節。

過節時的家族聚會,對很多人來說是個壓力、焦慮、與沮喪的製造機。親戚們不斷詢問「什麼時候畢業啊?」「找到工作了沒?」「交男(女)朋友了沒?」「薪水多少?」「什麼時候結婚?」「什麼時候生小孩?」等等,實在會讓人招架不住。而如果你又剛好經歷失落像是離婚或分手、你的父母離婚、有親人或朋友去逝、今年流產等等,親戚不斷轟炸的問題就是不斷挖起你心理的創傷。或者,你是同性戀但還沒有向父母及親戚出櫃,或是出櫃了但不被親友接受,家族的冷言冷語、尖酸評論,都是一次又一次的傷害。

我也曾經聽過一位丈夫剛過世的妻子說,在過聖誕節期間,她的親戚朋友完全沒有提到她的丈夫的名字—因為這些親戚們害怕如果提起已逝丈夫的名字會讓她難過。「但他們都不提到我去逝的丈夫,好像我丈夫從來不存在一樣。」這使她聖誕節期間感到非常痛苦與疑惑。另一位丈夫去世好幾年的妻子說,過節期間親友到她家,聽到她說還在思念已逝的丈夫時驚訝的說,「都已經過了這麼久了,妳怎麼還在難過?」

過節返鄉,看到熟悉的景物也可能會喚起創傷經驗的記憶,像是如果小時候有被家族親戚或是父母的朋友性侵害(在美國,數據指出被性侵的孩子中有百分之九○是被認識的人侵害,只有百分之十是被陌生人性侵)、或是你有個充滿創傷的童年,回到家鄉可能會讓你想起那段創傷經驗,甚至你可能還需要再度見到那位侵害你的親戚。

過節不一定要快樂,你可以這樣照顧自己

節日特別容易觸發這些情感與悲傷,這都是非常正常的。已經過了很久,但突然間又想起來這些痛苦悲傷的情緒,這不代表你很脆弱或很糟糕,這是人的正常情緒。過節期間,請好好照顧自己的身體與心理健康,你可以做的事情有很多:

準備好過節—除了想好過節期間要去哪裡度假外,還有如何面對過節期間會有的情緒波動,這些都是很重要的。當我的諮商個案在感恩節前夕告訴我,她對於親戚會詢問她找工作的事情非常焦慮時,我們就在諮商會談中一起討論、計畫要如何面對親戚可能帶來的壓力和焦慮。我帶著她練習,當親戚們問她關於找工作、畢業等等的問題時,可以如何解釋。以及在面對親戚們可能說出的帶有評價的言論時,她可以如何回應她人以及如何和自己對話。

像是在內心不段提醒自己:「姑姑/叔叔對於我的領域如何找工作不了解,所以才會說出那樣的話。我知道我自己在做什麼,我做得很好。」感恩節結束後,她笑著對我說,因為先有足夠準備,所以這次過節少了很多焦慮。

過節前,先想好可能會被問到那些問題以及該如何回答,並且多練習幾次回答的句子。有充足的準備,會讓你在實際面對時輕鬆許多。

過節期間因為要參加許多家族聚會或是出遊,常常會犧牲掉了睡眠時間。睡眠不足除了導致無法專注思考外,也會造成情緒容易起伏像是比較易怒,在過節期間也要保持足夠的睡眠,才能更照顧自己的情緒。

運動不只幫你保持身體健康,也幫你保持心理健康。有研究顯示運動會影響大腦負責情緒和認知的區域,像是讓大腦前額葉更強壯。另外,運動時大腦也會分泌腦內啡讓人的心情更愉快。近年來美國心理諮商領域出現的新領域「神經心理諮商學」(Neurocounseling)也強調讓個案了解運動對心理健康的重要,美國心理諮商界的大師Allen Ivey也曾經說,運動應該要被納入每一種心理諮商治療計畫中。過節期間,當負面情緒來臨時,不妨試試看做一些運動像是跑步、散步、瑜珈……等等,或許心情就會不一樣了。

過節常常是充滿食物的日子,你吃的食物不但會影響你的身體、也會影響到你的心情。過節期間要注意糖份的攝取,快速攝取大量糖分會使血糖濃度拉高然後急速下降,使人感到疲倦、煩躁、反應遲鈍,另外過節期間也會好好規劃飲食和點心,空腹太久會造成血糖過低,導致衝動煩躁,所以最好每隔三、四個小時吃一點東西保持血糖穩定。如果你有小孩,也要注意孩子的糖分攝取;研究顯示吃太多的糖以及人工色素(像是糖果或是巧克力上的顏色)都會增加小孩的過動、衝動、以及無法專注的行為。

當我那位剛經歷分手的諮商個案在感恩節假期潰堤後,回到諮商會談中,我們一起計畫討論即將來臨的聖誕節該如何度過,其中一個就是要建立好社會支持系統。於是,我的個案聯繫了一些上大學後久久未聯絡的高中朋友,高中朋友們一起計畫聖誕節假期回到家鄉後可以如何陪伴彼此。

過節期間,找你信任的朋友們,告訴他們你可能需要他們的支持和陪伴。而如果你知道身邊剛好有朋友正在經歷失落與哀悼,也可以主動提出關心陪伴。人與人之間最寶貴的事情之一就是連結(connection),一個人感受到與另一個人之間的連結後,就可能有動力去度過本來跨不過的關卡。

6、準備好你的情緒處理工具箱(Coping Skills Toolbox)

我們有醫護箱裡面裝著受傷時緊急處理傷口的藥品和OK繃,我們知道身體受傷時需要擦藥與包紮,而心裡受傷時也是需要好好處理的。來做自己的情緒處理工具箱吧——拿一個你喜歡的盒子,裡面放著可以讓你平撫你心情的方法和東西,可以是你喜歡吃的幾顆巧克力或糖果、你喜歡的茶包、幾張相片、一本日記本讓你把心情寫下來、一張清單上面寫著情緒來的時候可以做些什麼;像是去跑步、散步、聽音樂、寫一封信、畫畫、打電話給朋友、看電影……等等。另外,情緒工具盒裡面也可以放幾張寫著對自己說的正面話語,像是「我已經做得很好了」等等。

盒子裡還可以放幾張紙寫著電話號碼,可以是朋友或信任的人的電話,或是一些支持專線的電話。每一種情緒和感覺都很重要,請重視自己身體和心理有的情緒並且好好照顧自己的情緒。

7、增加自我察覺,練習「正念/內觀」(Mindfulness)

在過節期間,可以常常問自己以下這些問題:「我現在感覺如何?有哪些情緒?」「我的身體哪裡感覺到壓力、痛苦、或是悲傷?」「我的身體告訴我什麼?我需要什麼?」「我可以做哪些事情幫助我的身體與心理健康?」問自己以上這些問題可以增加對自我的察覺,知道自己的需求,才能好好照顧自己的身體和心理。

此外,近年來在美國心理諮商界中納入很多「內觀」(或譯「正念」,Mindfulness)的元素;概念很簡單,就是帶著好奇與不批判的心情去「感受現在」——感受內心情緒、身體的感覺,以及周遭環境。每天花個幾分鐘的時間練習內觀,像是靜坐專注自己的呼吸、或是觀察一個你從來沒有仔細觀察過的東西。(延伸閱讀:一個將改變生活的神奇練習!)

或許這是你離婚後的第一個中秋節、或許這是你戀情結束後的第一個新年、或許這是你的父、母、兒女、朋友、伴侶過世後的第一個節日,或許今年的你不是那麼順遂,可能生了病、被診斷出某些病症、好不容易懷孕了但是卻流產、或是發生意外或車禍身體不再像以前一樣健康……。過節可能對你來說並不是充滿溫馨與愛,而是帶著悲傷與憂鬱,請告訴自己你(妳)「已經做得很好了」,好好照顧自己,然後繼續努力生活著吧。

(相關報導:

愈來愈多年輕人上網抱怨不愛過年?知識型節目創辦人:因為華人長輩很愛傷口上灑鹽

|

更多文章

)

本文經授權轉載自留佩萱(原標題:過節不一定要快樂,好好照顧自己就好)責任編輯/蔡昀暻