這座紀念館其實類似靈骨塔,每一座建築都像骨灰罈一般保存在混凝土隔間。每座建築裡面仍然住著人,供路過的群眾欣賞。一旦居民無法繼續住在一座建築之中,全家就會被迫遷出,懸在半空的大鐵球立刻會將該座建築砸碎,片瓦不留。這個國家權力的黑暗象徵,是Brodsky與Utkin對蘇聯極權體制深沉的控訴。在他們的家鄉莫斯科,公眾的檢視經常穿透個人的隱私,「建築屠殺」(domicide)是紅色革命後生活的常態。舊歷史的遺跡被夷平,讓位給代表前進力量的新紀念碑。過去的美好記憶,如同那座老房,是紀念館應當保存的脆弱文物,卻在大鐵球威脅之下,不堪一擊。人民生活在國家恐怖主義對自由與尊嚴的不斷侵奪之下,只能盡力在不要成為「拆遷戶」的恐懼中,勉力維生。

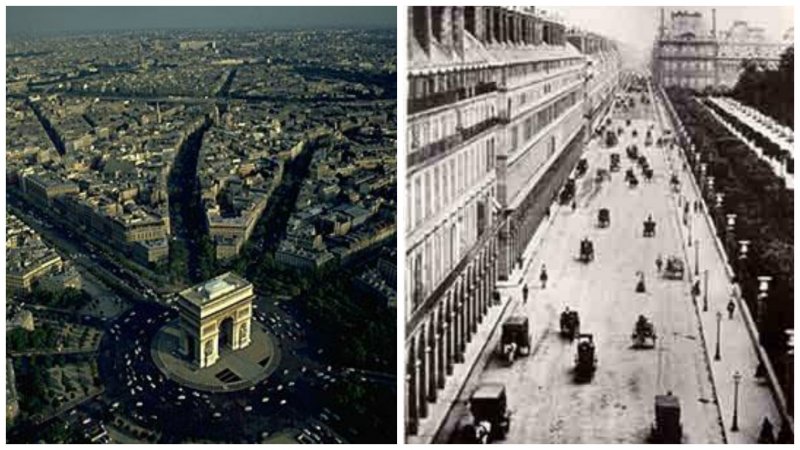

當馬克思於1848年的《共產黨宣言》莊嚴宣告「一個共產主義的幽靈,籠罩在歐洲的上空」之後不久,法國二月革命爆發。在馬賽曲與街道巷戰中浴血奮鬥的法蘭西第二共和國人民,用選票將拿破崙的侄子路易拿破崙送進了愛麗舍宮。不到四年,路易利用情婦資金政變成功,自封拿破崙三世登基復辟。1852年,拿破崙三世在演講中宣佈將大規模改造巴黎,開啟了形塑今日巴黎的豪斯曼改造計劃(1853-1870)。這個大型都市更新計畫原本的美意,是希望對巴黎擁擠污穢、病罪叢生的市中心進行「危房改造」,打造新街道,讓勞動階級居所更健康敞亮,讓和煦陽光照耀在千門萬戶。

為了推行這個計畫,拿破崙三世給了豪斯曼男爵史無前例的大權,毋需向議會報告得逕行徵收計畫興建的新街道兩側的土地,只需向皇帝個人負責。當時法國議會批准了5000萬法郎的預算,但實際上遠遠不夠。為了籌措資金,拿破崙三世請當時著名猶太金融家Péreire兄弟透過他們新組建的投資銀行Crédit Mobilier協助土地開發融資,迅速募得額外2400萬法郎的款項。作爲條件交換,Péreire財團取得了於新街道兩旁開發房地產的權利,讓豪斯曼美學得以憑藉政治與金融資本的高度結合,為巴黎汰舊換新。在豪斯曼的整改之下,大量的舊巴黎街道在地圖上被抹去,窄街陋巷被康莊大道取代,整潔敞亮的公園廣場給巴黎帶來新氣象,但自中世紀以來的那股巴黎味,也就成了必須與極權鬥爭的記憶,而不再是巴黎人日常生活當中隨處可聞的精氣神。無獨有偶,拿破崙一世在被流放到聖海倫那島的途中感嘆他重建巴黎的未盡之志。「如果老天多給我二十年的統治與多一些空閒,」拿破崙寫道:「想來尋找今日巴黎的人就只能在遺跡上憑弔過去。」

印象派大師Pissarro 畫筆下的歌劇院大道,是豪斯曼巴黎改造計畫三期的成就。(作者提供)

正如黑格爾所說:「一切偉大的歷史事件與人物,往往出現兩次;第一次是悲劇,第二次是鬧劇。」由於豪斯曼改造計畫第二期的預算已經高達1億8000萬法郎,第三期更是膨脹到2億8000萬法郎,各種貪污腐敗層出不窮,早已為政敵詬病。拿破崙三世的健康與法蘭西第二帝國的財政一樣江河日下,僅能勉力苟延殘喘。1871年普法戰爭,將第二帝國送進了歷史紀念館。於克里米亞戰爭期間大量吸金,承做鉅額戰債與對鐵路基建長期放款的Crédit Mobilier,也因為週轉不靈被迫重組,從此一蹶不振。於普法戰爭前被拿破崙三世罷黜的豪斯曼男爵,最後死於肺阻塞,未能親眼見到於1920年代方竟全功的新巴黎。原本應該讓勞工與權貴共享的新巴黎,卻因為都更導致市中心房租節節上漲,讓普羅大眾在工資滯脹的困窘中望屋興嘆。敞亮的富麗大道,亦被指為是拿破崙三世為了預防1848年二月革命般大規模群體事件再次勃谿,方便軍隊鎮壓人民的維穩工具。但在1871年巴黎公社大起義中,攻佔巴黎實施無產階級專政的武鬥派趁法軍被普魯士陸軍牽制在前線的空檔,在許多大道上構築防禦工事,讓法軍只能從後街小巷包抄,以五比一的絕對優勢,在屠殺約20000名「暴民」後,弭平亂局。人類史上第一個共產主義烏托邦,就此成為法蘭西第三共和不願回首的一段花都醜事。

(相關報導:

胡一天專欄:區塊鏈與支付清算系統的「安全模式」

|

更多文章

)

如今走在多嬌的巴黎街頭,法蘭西第二帝國的前現代建築美學成了法蘭西第五共和詠嘆歷史的後現代背景,血染的風采與流動的盛宴也成了好萊塢電影的橋段。標榜社會主義的法國,靠祖宗積累的老本創造觀光收入,在絡繹不絕的陸客人潮中,分享中國三十年改革開放的巨大經濟成果。共產黨人與社會主義者消除城鄉差距的理想,早已成為笑忘書的外一章。如同前共產國家中理應「為人民服務」的各種公共廣場,該左轉反而右轉,成為各類專制「人民政府」鎮壓「反革命」的封閉法場。歷史之反諷,莫此為甚。

豪斯曼建築美學,改造了巴黎,也抹滅了記憶。(作者提供)

左派令人失望,右派也不遑多讓。部份資本主義統治精英的自戀與短視,讓炒地皮成為當今經濟體系中的必要之惡。全球金融資本主義的肆虐造成城市精華地段的房價與地價飆漲,從北京到紐約,河內到台北,人民關於空間的記憶不斷地被權力與資本改寫,歷史遺跡在拆遷之下灰飛煙滅,各式各樣的房地產開發案在富豪資金催谷下紛紛動工,成為資本拜物教精英展現地位與品味的新聖殿。一座座城市滿目瘡痍,民不聊生,逼人用腳投票的全球怪象,令人想起陳子昂那首千古絕唱:「前不見古人,後不見來者,念天地之悠悠,獨愴然而涕下!」

人人生而平等,但有些人更平等,顧盼自雄、企求不朽的權貴精英們,是否仍然保有成為精英前的初衷?掌握如此巨大的權力、幾乎不受制衡的全球金融資本家們,在時空中恣意揮霍時,有幾位能銘記與善盡身為精英的責任?

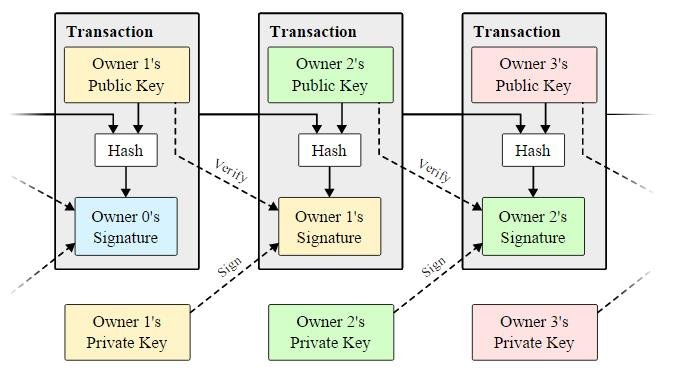

區塊鏈技術的橫空出世,或許能在新的維度敲響警鐘。自人類文明肇建以來,金融系統經歷了無數次的演變,但最根本的創新只有一項:將記憶透過種種可移轉的信用工具予以「貨幣化」。不論是以物易物、金條銀幣、鈔票支票 、股票、債券、不動產甚至品牌,其實都是一種傳遞「誰幫誰做過哪件有價值的事」的記憶的手段。透過金融工程與資訊技術,記憶成為有價格且廣泛流通的信用商品,構建了全球支付與資本體系的核心。區塊鏈超主權、超國界的記憶承載能力,是自威尼斯銀行家於13世紀末發明複式簿記以來,首次出現的根本創新,也是回歸金融本質的全新嘗試。米蘭昆德拉曾經寫道:「人類與暴政的鬥爭就是記憶與遺忘的鬥爭。」如果我們同意,抗拒遺忘或被遺忘是基本人權,也選擇相信區塊鏈承載記憶的能力,你會想在上面保存什麼空間記憶的副本?每棟建築物藍圖與建造過程的現場紀錄,以確保地主、建商與銀行有良心?如果人民關於空間的記憶是「集體安全」,應該像公共財一樣受到保護,社會是否應該利用不可磨滅、不受公權力干預的區塊鏈將人民的生活如快照般加密保留,讓記憶可以為集體與個人共享,替未來埋下時空膠囊,謹此存證?

區塊鏈可以提供社會集體與個人記憶的備援資料庫。(作者提供)

想像一個結合虛擬實境與區塊鏈技術的《消失建築紀念館》。市民可以利用虛擬實境技術將自己對生活空間的記憶錄下來,在用區塊鏈技術加密的雲端資料庫中備份。當幼時成長的空間不可挽回地被權力與資本摧枯拉朽之後,可以用虛擬實境技術回放。推到極致,這樣的資訊服務完全可能讓不同世代、不同階級的人在同一個空間之中選擇性緬懷過去:只要虛擬實境程式開啟,在眼前展現的就是個別市民想要「看見」的記憶。這樣的創新技術將帶來何種超現實用戶體驗?

(相關報導:

胡一天專欄:區塊鏈與支付清算系統的「安全模式」

|

更多文章

)

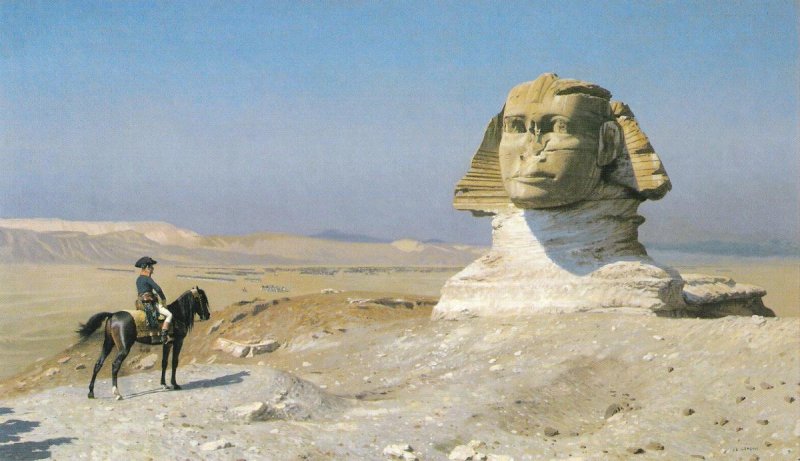

比方說,一座從24小時營業的書店改造的超五星級旅館,可以讓想回味童年書香的小市民在虛擬實境中的書店流連忘返,但在真實世界中繼續接待土豪貴客。叱詫風雲、不可一世的大政治家,亦可在充滿肖像與銅像的人民廣場透過虛擬幻境回到原點,遙想自己與前朝宮殿同朽的那一天。也許,他們將能體會到Jean-Leon Gerome油畫中諷刺的歷史感:來自法國殖民地科西嘉島的波拿巴在成為拿破崙一世前曾遠征埃及。站在傾頹的人面獅身像前,他憑弔歷史遺留的痕跡,也瞥見了未來的自己在過去的鏡像。倘若改變世界的豐功偉業,終將歸於塵土,改變的意義何在?明知不可為而為之,英雄豪傑耶?有力為所欲為卻無心為所當為,不可一世耶?

人面獅身像前的波拿巴,Jean-Leon Gerome, 1868年作品。(作者提供)

在《Death by Design》這部精采的蝙蝠俠漫畫中,以「極簡極大主義」(Min-Maximalism)理念聞名的虛構建築師Kem Roomhaus(暗諷充滿爭議的當代大建築師Rem Koolhaas)在高譚市市中心的四座摩天大樓頂層之間懸空造了座超頂級夜店,供高譚市的上流精英在雲端鳥瞰、恣意享樂。這座夜店只有一片強化玻璃當成地板,取名「Ceiling」。躊躇滿志的Roomhaus,還試圖說服布魯斯韋恩將當年他父親出資興建的韋恩中央車站改造成一個像座頭鯨一般的巨型交通轉運站兼綜合商場。Roomhaus認為,人類彷彿是聖經中的約拿,在茫茫大海中被巨鯨吞噬後再被吐回到街道上繼續前進,象徵著平民百姓重建對社會階級流動的信心 。如此狂妄的設計,招來了魔頭建築師Exacto干預。原來Exacto的父親也是建築師,是舊韋恩中央車站的設計人Gregor Greenside。後來蓋好的中央車站是高譚市「父權紀念碑現代主義」(Patri-Monumental Modernism)的宏大象徵,但卻在市民冷漠濫用中日漸腐朽。忍受不了「建築公害」的Exacto,只好替天行道,將醜惡建築搗毀,阻止市容繼續惡化,引發了一場蝙蝠俠、Joker與Exacto的大混戰。打敗Joker與Exacto的蝙蝠俠/布魯斯韋恩,冷靜考慮之後,決定放棄Roomhaus的設計方案,延攬Exacto真身小Greenside成為新韋恩中央車站的總建築師,為高譚市的集體記憶設計不一樣的未來。韋恩對小Greenside說,「我不知道這個決定會帶來什麼後果,但我們有機會讓我們倆的父親感到驕傲。」

極簡極大主義的超頂級夜店是一片懸空的玻璃地板。Batman:Death by Design(作者提供)

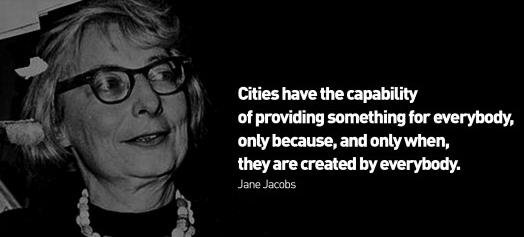

掌握操縱空間記憶的政治權力與金融資本的高貴精英們,或許應該趁早從自我耽溺的大富翁遊戲中覺醒,學習布魯斯韋恩的謙沖自抑,為後代留下足以驕傲、景仰與垂範的精氣神:With great power comes greater responsibility。就像Jane Jacobs在《偉大美利堅城市的誕生與衰亡》一書中所深切期許的,把城蓋好,把人留下。

(相關報導:

胡一天專欄:區塊鏈與支付清算系統的「安全模式」

|

更多文章

)

掌握操縱空間記憶的政治權力與金融資本的高貴精英們應該謙沖自抑,為後代留下足以驕傲、景仰與垂範的精氣神,猶如Jane Jacobs在《偉大美利堅城市的誕生與衰亡》一書中所深切期許的,把城蓋好,把人留下。(作者提供)