台灣社會習於透過民俗來區分界線,往往一個村子裡面就會有二至三個庒,每個庒裡幾乎都會有一個共同的信仰,也就是俗稱的「庒主」,一開始會由各家輪流供奉;若由庒裡民眾一起集資蓋廟,就成了庒裡的「庒頭廟」,也就是屬於全庒的公共財產。

全台灣登記有案的廟宇,高達一萬兩千多座,幾乎每座廟宇裡都有許多美麗的裝飾,如果將這些廟宇視為台灣傳統藝術的美術館,那麼台灣將是全世界擁有傳統藝術美術館密度最高的地方。

每個廟宇裝飾藝術的背後,都有一個動人的故事。「Ramble Taipei 漫步台北」日前特別邀訪台灣傳統裝飾藝術觀察者郭喜斌老師,帶我們一起認識廟宇裝飾藝術。

展現財力與歷史文化深度

郭喜斌表示,廟宇除了提供人們祭祀的空間外,還花了許多金錢與心思來做美化與裝飾,由於裝飾藝術的典故來源遍及歷史、文化以及文學等層面,使得裝飾藝術不僅代表著這間廟宇的財力與社會形象,地方父老更想藉此展現其文化涵養與藝術水平。

若依照工藝種類來區分,台灣廟宇的裝飾藝術大致可分為石雕、木雕、泥塑、交趾陶、剪黏、彩繪以及磚雕等類型,而不論是何種類型的裝飾藝術,均以「畫」作為根本。

承襲中國傳統歷史人文的教化故事

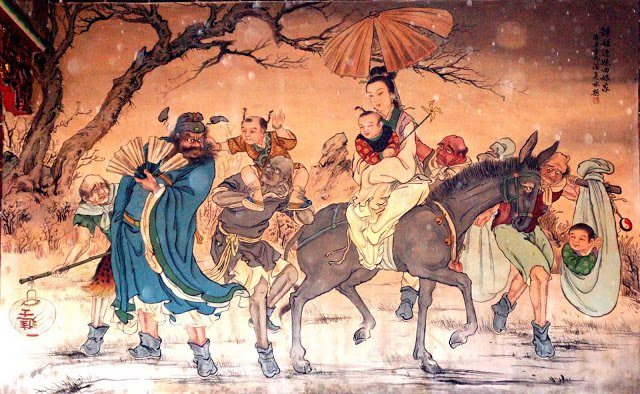

台灣廟宇裝飾藝術的故事種類相當多元,包括神話故事、封神演義、歷史故事、三國演義、西遊記,以及台灣在地神明傳說等等。為了發揮教化的功能,所挑選的故事不外乎希望人們對國家盡忠、對父母盡孝、對朋友有義,乃至於對於個人品格的要求。

忠孝節義不僅是傳統的道德準則,更是廟宇裝飾藝術重要的教化題材。郭喜斌舉例說明,「忠」的部分,以三國時代的孔明出師表為代表;「孝」的部分,多以二十四孝的故事為主軸,像是唐代名相狄仁傑望雲思親的典故;「節」的部分,強調志節,像是漢朝時蘇武牧羊,代表的是高尚氣節與愛國情操;「義」的部分,最常被廟宇採用的是劉備、關羽、張飛的桃園三結義。

被標榜為國之四維的禮義廉恥亦是廟宇故事的重要題材。舉例來講,「禮」的故事典故出自於論語中「孔子問禮」;「義」的典故出自大家耳熟能詳的桃園三結義;「廉」的故事,多以從不接受饋贈的「楊震說四知」以及大禹治水等故事,做為廉能的典範;「恥」的部分,則以句踐臥薪嘗膽的雪恥故事為代表。

發展出台灣在地故事

郭喜斌表示,台灣承襲了中國閩南一帶的文化,受到潮汕地區的影響深遠,從過去的說文解字,乃至於南管、北管等藝陣文化,最後在台灣發展出在地的歌仔戲。廟宇內的裝飾故事也不例外,像是萬善爺捨舟救人、媽祖助鄭成功等,都是台灣發展出來的在地故事。

連續三集的「鍾馗嫁妹」

在談到最特別的廟宇壁畫故事時,郭喜斌認為,由不同大師前後分別創作且連續三集的「鍾馗嫁妹」系列,令他印象最深刻。

「鍾馗嫁妹」是台灣廟宇中相當常見的壁畫故事,一般而言,該幅壁畫多位於廟宇主位的虎邊,依據左青龍、右白虎及左進右出的概念,「鍾馗嫁妹」的「妹」字,指的是鬼魅的「魅」,意指把不好的東西送出去。 (相關報導: 川菜館必點的「五更腸旺」由來和台灣眷村有關… | 更多文章 )

台北市保安宮正殿後方有幅潘麗水所繪「鍾馗迎妹回娘家」壁畫,裡頭畫著鍾馗妹妹結婚在多年後,帶著小孩回家看望老媽媽,其中外甥拉扯著鍾馗的鬍鬚玩耍,相當逗趣。郭喜斌原以為「鍾馗迎妹回娘家」係潘麗水自行創作,後來在造訪台南大天后宮後,意外發現其中有幅陳玉峰大師所繪的「甘為甥作馬 慈愛語終南 試問歸寧宴 曾經鬼肉啖」的壁畫,畫面上由鍾馗將外甥扛在肩上、手拿著鈴鐺,旁邊還有幾個小鬼,有的挑擔、有的則反手被綁住。