一篇討論當下道德危機的人民日報文章,在網上廣為流傳。文章不僅承認當下道德淪喪之普遍,不僅把經濟滑坡的根本原因歸為道德淪喪,文章甚至這樣大聲疾呼:「與其說我們遇到了幾十年一遇的經濟危機,還不如說我們遇到了千年難逢的人性危機——信任危機。」

三千年未有之變局,三千年未有之道德大變局,三千年未有之道德淪喪大變局,至此躍然紙上。顯而易見,這篇人民日報文章在現象描述上是充分的。但是,也許是人民日報的角色所註定,無論現象描述多麼充分,在對道德淪喪的深層原因的挖掘上,文章沒有任何可圈可點之處,其戛然而止、欲言又止跟現象描述的充分恰成對照。

那麼,深層原因到底何在?理論上可以有各種各樣的解釋,但理論是灰色的,令人厭倦的。具體的史實才最說明問題。那麼還是用具體的史實說話吧。

中國的道德淪喪始於何時?有如下幾種回答,一說市場經濟時代使然;一說始于十年文革;一說始於反右,一說始於大躍進。這些答案我難以認同。我認為它們都說太晚了,中國道德淪喪的起始時間其實早很多:在我看來,有「開國第一文化罪案」之謂的「《武訓傳》批判」,同時也是「開國第一道德罪案」,這一道德罪案已經打響了道德淪喪的第一槍。

這一槍是致命的一槍。它不僅精確命中了「善」,而且精確命中了「民間善」。

武訓以什麼著稱?當然以善人著稱。出身卑微的武訓,一無所有的武訓,為了讓窮孩子讀書,受盡屈辱,歷盡磨難,畢生行乞,終於集資辦了三所義學,成了「為興學而生,為興學而死,一切為興學,興學為苦孩,鞠躬盡瘁,死而後已」的典範。這樣一個善人,任何社會、任何時代都不會有爭議,都會被公認為道德英雄。但偏偏在建政之初,以他的事蹟為題材的傳記片,會徹底激怒最高領袖,竟于百廢待興之際,親自發動了一場震驚中外的政治大批判,最終給武訓戴上了「大流氓、大債主、大地主」三頂高帽。文革中武訓再遭大難,不僅全國共討之,連埋在地下半個多世紀的遺骨也慘遭摧殘――革命小將扒開了武訓的墳墓,掘出幾根未朽的骨頭,裝在糞筐中遊街示眾。爾後武訓遺骨便不知所蹤。

僅因行善,即遭輪番鞭屍,比當年伍子胥為報父兄之仇鞭屍楚平王,猶過之而無不及。這慘烈結局,對所有國人都是當頭棒喝。其後的土改等運動,更是有計劃有目的地消滅善尤其民間善。民間善無非依託幾大主體:一是基督教等宗教組織;二是祠堂等宗族組織;三是商會同學會同鄉會等自治組織,四是民間大戶。但經過土改等運動的掃蕩,他們全軍覆沒,民間善再無立錐之地。這實際上是對民間善的「社會主義改造」,比生產資料的「社會主義改造」早了好多年。通過如此這般改造,善被公權力收編,只能由公權力壟斷。只能有党恩國恩,決不允許党恩國恩之外有任何民間善,有任何民間道德權威。文革時期,甚至全民高唱「天大地大不如黨的恩情大,爹親娘親不如毛主席親」,真是人倫掃地。公權力壟斷對道德的巨大破壞性,至此達於極致,令人瞠目結舌。 (相關報導: 笑蜀專欄:文字獄捲土重來 三十年改革開放白走了? | 更多文章 )

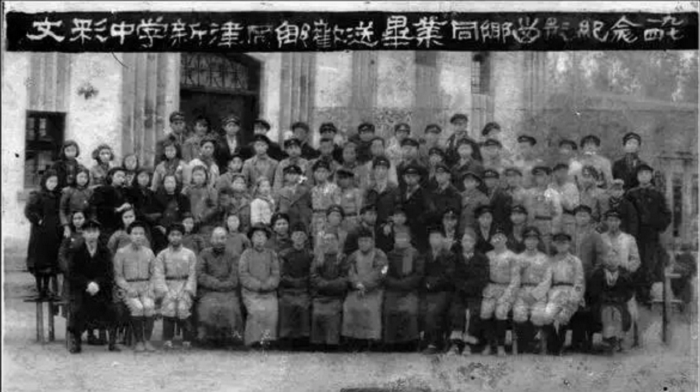

如果說建政初絞殺的善人主要是武訓,文革前後絞殺的另一個善人,則是四川大地主劉文彩。劉文彩道德上的確談不到完美,但後來能幡然醒悟,奮起直追,仍屬可貴,其實也是當時社會的普遍現象。當時社會不是今天的流民社會,而是安土重根,每個人都屬於特定的共同體,每個人都要有一個歸宿。最重要的共同體或者說歸宿是家鄉、是宗族。發跡或許可以不擇手段,但發跡之後必須衣錦還鄉,否則如錦衣夜行毫無價值。一旦衣錦還鄉,則必須有所敬畏,謹守共同體固有的倫理規範,積善行德,造福一方,才可能光宗耀祖,蔭及子孫。劉文彩即是如此。1932年回到故鄉安仁,從此浪子回頭,修路築橋,濟困扶危,乃至不惜以舉家之力興辦義學,總之全力自我救贖,終於贏得善人稱號,從暴發戶變成了地方鄉紳,成了家鄉的建設者。這無疑得益于鄉土自治社會強大的道德引領力,有如地心引力,任何人難以掙脫。中國社會之所以很大程度上被稱作倫理社會,這是一個重要原因。