「長城不再是將中國與世界其他地區分隔的牆。但它提醒人們,世界上仍有許多隔斷不同國家和人民的牆。」

半個世紀前,美國總統理查德·尼克森(Richard Nixon)歷史性地訪問了中國,他參觀了長城,這個富含隱喻的偉大遺跡。他還見到了中國最高領導人毛澤東。最終,帶著勝利的心情凱旋。

尼克森的此次訪華常被認為是中美之間相互孤立時代的結束,但事實上,太平洋兩岸的兩個國家在未來半個世紀裡跌宕起伏的關係才徐徐開始。

在蘇聯威脅的陰影下,兩國關係進入蜜月期。但在過去的幾年間,這一外交努力似乎被扔進了歷史的垃圾箱。在中國日益崛起的經濟實力和自信的地緣政治力量下,唐納德·川普(Donald Trump)政府質疑中美的整個接觸過程是一個錯誤,而喬·拜登(Joe Biden)政府並未對此做出調整。

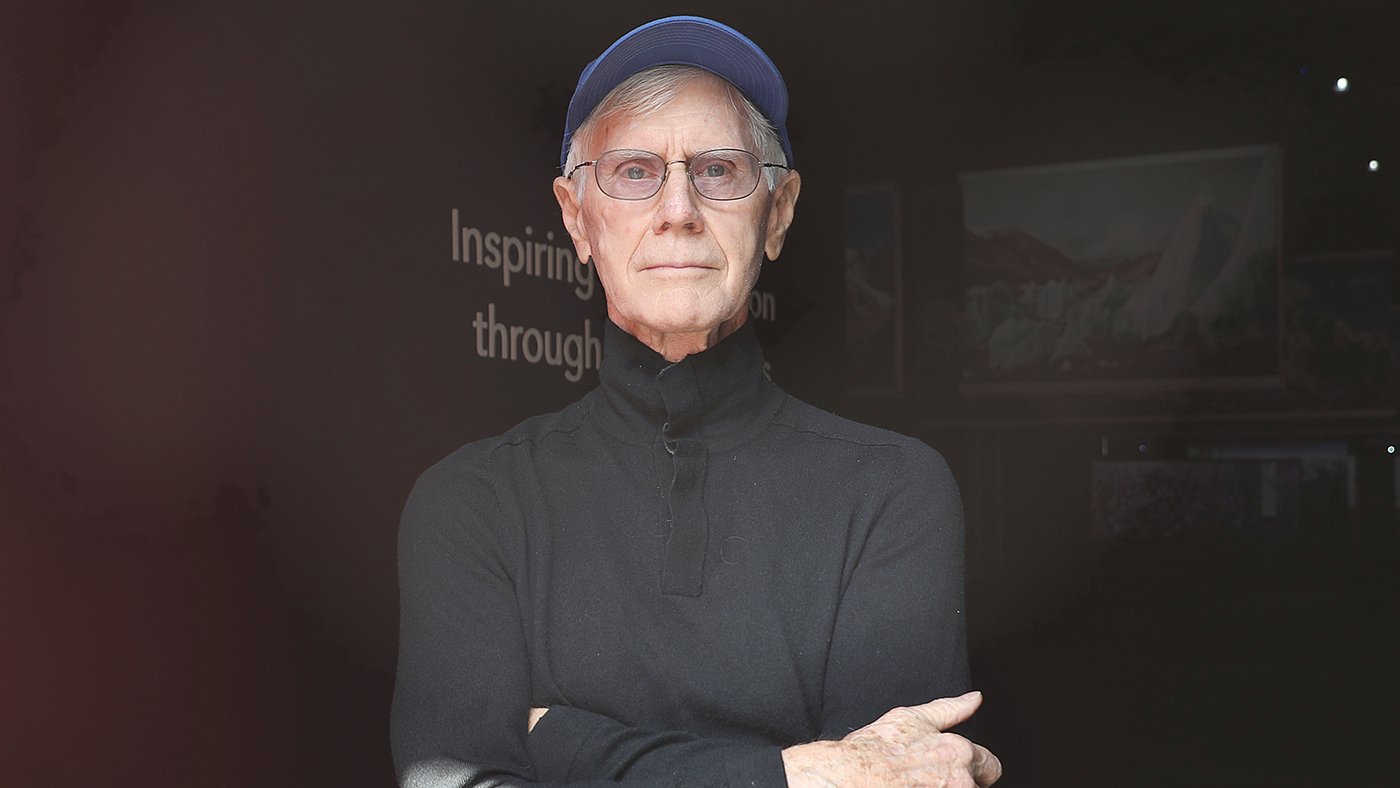

在尼克森訪華50週年之際,BBC廣播第四台(Radio 4)播出了節目《長城》(The Great Wall)。歷史學家拉納·米特(Rana Mitter)與歷史的親歷者一起,重新回顧了中美關係的繁榮與凋零。本文涵蓋了該節目的重點內容。

與「美帝國主義者」交朋友

1968年10月1日,中國的文化大革命進入高潮。中共領導人毛澤東發起內部大清洗,清除他所謂的舊的封建文化殘餘,並禁止與外部世界的接觸。

國務院副總理、中央軍委副主席林彪常帶領群眾高呼口號,打倒美帝國主義,堅持毛主席的無產階級革命路線。而常見的口號還包括「全世界人民團結起來,打敗美國侵略者和一切走狗」。

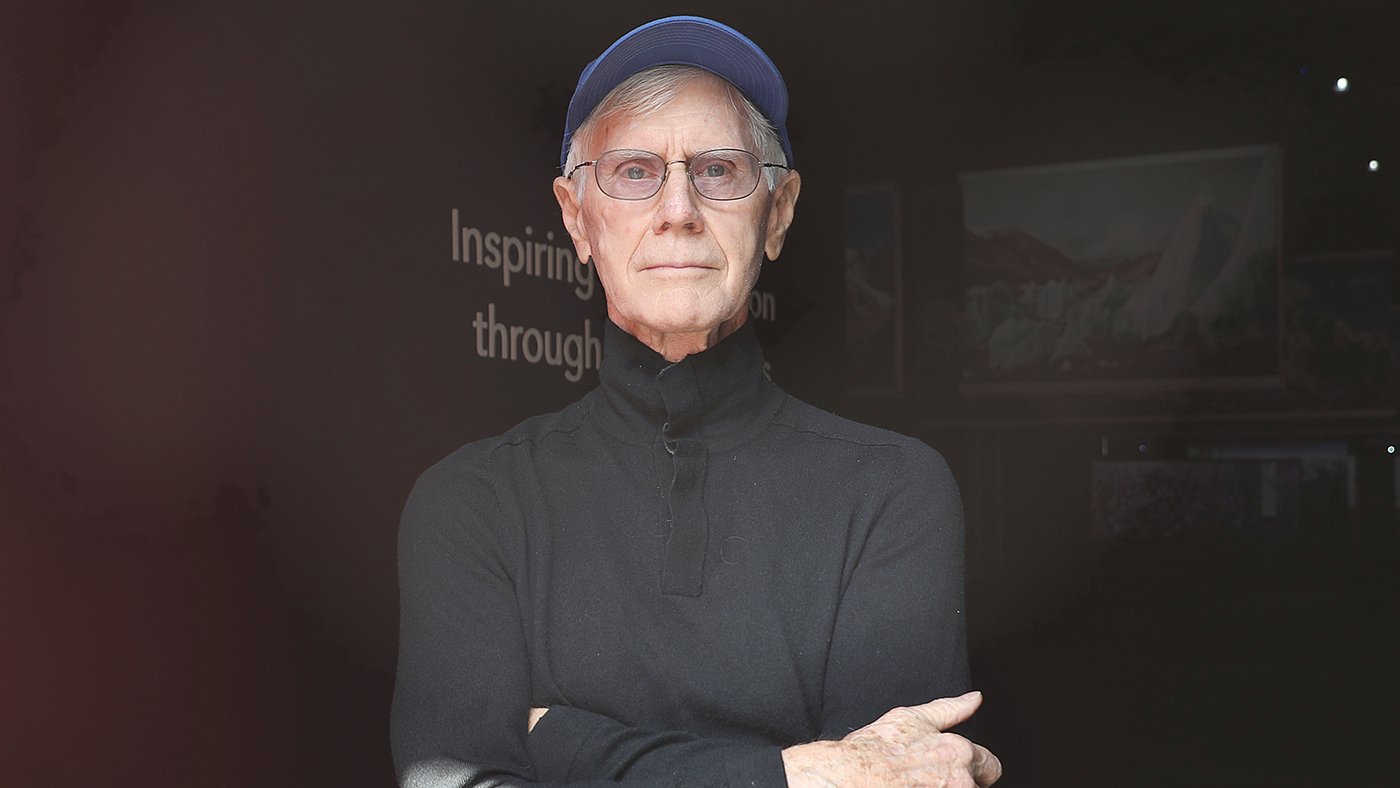

20世紀70年代初,一位名叫謝淑麗(Susan Shirk)的年輕美國教育研究者是少數獲准進入中國的人之一。她現在是美國最資深的中國觀察家之一。

她對BBC說,在當時,意識形態教育從中國孩子很小時就開始了。她說:「我們在英語課上看到,那裏的小朋友講了40分鐘,說『我是紅小兵』……一遍又一遍地重覆。」

那麼,中國的領導人為何在短短數年後,便開始和他們口中的「美帝國主義者」對話?一個線索在於,在中共建政後,很多學生都以俄語為第一外語,但在20世紀60年代初,中國和蘇聯關係破裂了。

因此,在天安門廣場上,反對美國的呼聲風起雲湧的同時,也有批判蘇聯的口號:人們將蘇聯稱為「蘇修」,即認為蘇共是一種修正主義,是一種不純潔的共產主義。

1969年,這種言論戰加劇為現實中的衝突。兩國為了爭奪蘇中邊境上一座無人居住的島嶼大打出手。因此,美國和中國都看到了在蘇聯的陰影下相互支持的戰略理由。

然而,當美國總統尼克森要去北京的消息傳出時,人們仍感到非常震驚。畢竟,在冷戰初期的紅色恐慌中,尼克森以強硬的反共立場而聞名。

作為極少數在中國的美國人,謝淑麗罕見地看到了中共政權核心的分裂,即被稱為「四人幫」的毛派激進分子和尼克森訪華的改革派推動者周恩來。

「我們有四小時的時間和周恩來會晤。有兩個所謂的『四人幫』成員分坐兩側,也就是姚文元和張春橋。他們似乎在看周恩來為毛澤東說了什麼,確保他沒有偏離路線,」她說道。

「(周恩來)說,中國人民和美國人民想成為朋友,如果他們想成為朋友,那麼兩國政府必須會面,而如果要這樣,那我們必須邀請尼克森總統訪問中國。」

因此,儘管面臨強大阻力,周恩來仍試圖使中國擺脫「四人幫」的控制,走上現代化和市場化的道路,並對外打開國門。這不僅可以為中國爭取發展所需的資金,同時也為其工業開闢新的出口市場。

尼克森訪華與接觸時代

1971年4月,在中國政府的邀請下,美國乒乓球代表團的十餘名官員和運動員及一小批美國新聞記者前往北京。

同年7月,美國總統國家安全事務助理季辛吉秘密訪華。次年2月,尼克森對中國進行了歷史性的訪問。

兩個月後,一支中國乒乓球隊在政府官員的陪同下回訪美國。當時,沒人知道美國公眾是否會歡迎他們,但美中關係全國委員會(National Committee on US-China Relations)副主席白莉娟(Jan Berris)對兩國人員的適應能力感到震驚,雙方建立了牢固的感情紐帶。

「我和這個團隊一起旅行了四周。我對他們中的大多數人都很了解。我們建立了一種溫暖、良好的關係,」白莉娟回憶說。

「所以當他們要離開的時候,我哭了,他們要飛回中國了。那次起飛的場景被拍攝下來,並成為紀錄片的一部分,在中國各地播放,」她說道。「我第一次去中國是在1973年5月,人們會走過來用中文對我說,你就是那個哭的女孩。」

白莉娟回憶說,她當時帶領中國乒乓球隊參觀了迪士尼樂園,中國人「很喜歡米奇」。當時,團隊在迪士尼受到熱情款待,不必排隊就參加了很多熱門遊樂項目。白莉娟稱,但中國團隊在遊玩了鬼屋後表達了不悅。

「(他們說)迪士尼樂園很棒,但也有一些讓我們很不滿意的地方。我們不理解美國文化為什麼要用根本不存在的鬼來嚇唬人,讓人在沒有必要的時候感到害怕。」白莉娟說。

隨著毛澤東進入風燭殘年,謝淑麗此前看到的分裂演變成了一場繼承權之爭。

一方面,「四人幫」為了保持文化大革命的熊熊烈火,猛烈抨擊「美帝國主義及其走狗」。另一面,周恩來繼續推動市場化和對美開放。周恩來也不久於人世,但他年輕而思想開明的盟友鄧小平出現了。

在文革期間,鄧小平曾一再遭到批鬥、中傷和清洗,但事實證明,這個小個頭的政治人物是一個很難壓制的人。1977年,他第三次復出政壇,並在1978年底登上權力巔峰。

但正如中國人譴責美國人是「帝國主義流氓」一樣,對許多美國人來說,歡迎這個共產主義國家的民眾來到美國土地也相當令人不安。當首個中國代表團抵達美國時,在受到廣泛歡迎之餘,他們也面臨著不滿情緒。

「有些人非常反共,他們對來自中國的人出現在我們面前感到非常不高興,」白莉娟說。「在底特律科博中心舉行的乒乓球隊開幕式上,當中國國歌開始奏響時,突然在看台上約有10到15人站起來,開始喊叫,他們還扔出死老鼠。」

「樂隊繼續演奏,我們的保安把他們趕了出去,演出沒有暫停,繼續進行,」白莉娟說。

美中關係瓶頸:台灣問題

儘管季辛吉、尼克森以及後來的美國總統傑拉爾德·福特(Gerald Ford)都對中美關係表示樂觀,但兩國的關係似乎陷入瓶頸,障礙不僅是美國的反共浪潮。一些人認為,華盛頓在台灣問題上拖拖拉拉。

台灣問題從一開始就是中美交往的一個難解之結,這從中國乒乓球隊的首次拜訪中就可以明顯看出。白莉娟稱,在馬里蘭大學的一場表演賽上,有一大群台灣的支持者大聲呼籲中國球員叛逃。

美國一直是蔣介石領導的國民黨的盟友,儘管後來,國民黨敗退台灣,但美國一直與台北保留了關係。

1976年,吉米·卡特(Jimmy Carter)當選美國總統。在當時,華盛頓和北京仍不允許互設大使館,僅設有聯絡處。而美國駐北京聯絡處的首批負責人之一就是後來的美國總統老布什(George H. W. Bush)。

在20世紀70年代末,曾期望通過「靜默外交」解決問題的卡特轉而希望在外交上取得承認。但來自國會的壓力意味著,如果他不向台灣自衛提供支持,他將無法完成這一計劃。

然而,一度冷卻的美蘇冷戰在這一時期再次加劇。在與莫斯科強烈對抗的情況下,美國與北京這個相對溫和的紅色政權之間加強關係變得更加重要。

最終,在1979年1月1日,美國正式與中華人民共和國建交,同時宣佈與台灣的中華民國政府斷交。華盛頓承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。

「我已經說過,要特別注意確保美國和中華人民共和國之間的關係正常化不會危及台灣人民的福祉,」卡特說。

隨著美國從台灣撤軍,中國官媒熱情洋溢地播報了中美建交的消息,而台北的很多市民卻對美國的背叛深感憤怒。

鄧小平訪美

在1979年1月28日,中國最高領導人鄧小平出人意料地訪問美國,他受到了罕見的款待。在採訪中,鄧小平直言不諱地稱蘇聯為「戰爭溫床」。

「當鄧小平抵達華盛頓時,整個城市的人出來迎接和舉行宴會,彷彿之前的歷史從未有過一樣,」曾全程採訪鄧小平訪美的夏偉說。「它讓人們覺得一切都變了,或者一切都將改變。」

白莉娟回憶起了當時一個特殊的時刻。她稱,當時一名鄧小平的私人攝影師十分高傲,超越了特勤人員設置的警戒和許可範圍,而特勤人員禮貌地將她推到隔離線後,這引起了一場騷動。

而這段爭執在後來的一場中美記者間的聚會上獲得象徵性的和解。

「我教了她《國王與我》(The King and I)中的表演詞,」白莉娟說。「在午餐會上,她和我站在台上,宣佈我們有一份禮物給特勤局,我們請在這方面最活躍的兩個人上台。」

鄧小平訪美的高潮在他抵達休士頓附近觀看一場牛仔競技時到來。在歡呼聲中,這位時年75歲的中國領導人欣然接過並戴上一個寬邊牛仔帽,讓現場觀眾和記者倍感意外。

中美開啟交流時代

隨著兩國大使館的開張,中美新關係的一個關鍵領域是教育上的交流。

許多美國人開始赴中國學習語言和文化,而成千上萬的中國學生則獲得了赴美留學,學習美國先進科技知識的機會。當然,他們的努力也推動了這些學科的發展。

「我認為這並沒有錯。在1980年代的那十年裏,中國有可能——也許不能完全擺脫其舊的一黨制和列寧制——但長期上會有進步,在世界上變得更易解決,並減少與美國和西方的對立,」夏偉說道。

20世紀80年代,中國成為一個製造業大國。海量的紡織品和消費品進入了急於購買的美國。許多美國觀察家希望,中國日益融入世界經濟將倒逼其改善國內的人權狀況。

時任總統羅納德·雷根(Ronald Reagan)也在1984年訪問過中國,但在他的總統任內更關注與蘇聯打交道。當時,蘇聯迎來了新領導人米哈伊爾·戈巴契夫(Mikhail Gorbachev),正在開始自由化。

與里根不同的是,老布什長期以來一直與中國密切接觸。1989年2月,在其就任總統後不到一個月,他到訪北京,受到鄧小平的慷慨接待。兩人進行了一小時的私人會談。

六四事件與美國安顧問訪華

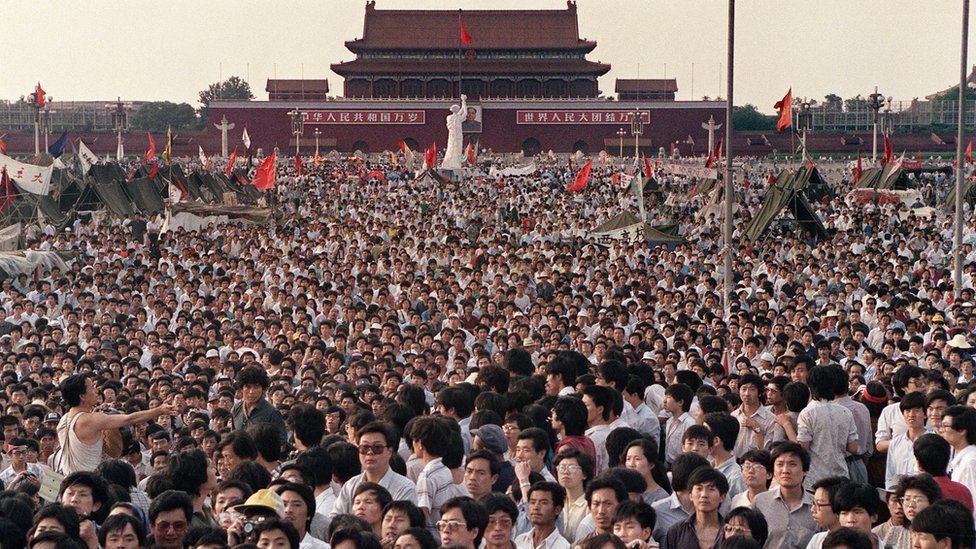

但在北京,八九民運正在醞釀,越來越多的人要求中共進一步推進政治改革。當時,夏偉也在北京,他看到,越來越多的民主呼聲令中共感到愈發警覺。

從四月中旬開始,主要由學生構成的民主抗議者開始聚集在天安門廣場。經過多年的經濟現代化,許多中國人希望政治改革能與之相匹配。

就在此時,中蘇之間長達數十年的敵對狀態開始解凍,蘇聯領導人戈爾巴喬夫歷史性地前往中國訪問。而抗議者們把他們的陣地放在了天安門廣場,希望以此向北京施壓。

在6月3日至4日的午夜時分,解放軍進行武力清場,鎮壓了示威運動。時至今日,外界都不清楚有多少人在鎮壓中死亡,但當時的很多資料記錄了槍聲和血跡。

美國政府譴責了中國的行動,停止了與中國的高級別溝通,並宣佈對中國採取武器出口禁令。但在大屠殺的一個月後,老布希政府派出了國家安全顧問布倫特·斯考克羅夫特(Brent Scowcroft)赴北京安撫鄧小平。

「鄧小平為1989年的事而責備斯考克羅夫特,而斯考克羅夫特則非常溫順,甚至可以說懦弱地道歉,並表示我們真的希望這種關係能繼續下去,」夏偉說。

「我認為這確實表明,我們在某種程度上已經被這種想法所感染,即美國和中國確實需要保持接觸,我們有一種近乎福音派的使命,要與中國保持聯繫,並不斷試圖推動中國走向更加開放和與西方更加一致的道路,」他說。

斯考克羅夫特的北京之行似乎使中國政府感受到,美國人終將屈服於他們的要求。

柯林頓與江澤民辯論

中國新任最高領導人江澤民似乎對西方文化饒有興趣,並承諾進行經濟改革。1990年代的比爾·柯林頓(Bill Clinton)政府曾希望這也會導致中國社會內部的控制有所鬆動。

江澤民在1997年訪問美國。此後一年,柯林頓率領龐大的代表團訪華。在天安門廣場上,中國軍隊用21響禮炮迎接這位美國總統的到來。

謝淑麗在當時已成為柯林頓政府專門研究中國問題的高級官員。她說,當時有很多幕僚認為,不能讓總統去天安門廣場,因為距1989年的血案不過數年。

「柯林頓總統說,不,我們必須表現出尊重。我們必須遵守他們的禮節,否則我們就不是好客人了,訪問也沒有意義了。」

兩國領導人舉行了一場直播的發佈會。按照慣例,此類發佈會往往是簡短和按部就班的。但當柯林頓用它來批評天安門鎮壓時,這變成了兩位領導人之間的公開辯論。

「我認為,美國人民也認為,使用武力和慘烈的死傷是錯誤的,」柯林頓說。

江澤民把稿子放在一邊,直接向他回擊:「八九年的那場風波,如果中國不採取堅決的措施,今天就不可能有這樣一個穩定的局面」。

「如果你有很多個人權利,有些人可能會濫用它。但是,如果你因過分害怕個人權利被濫用,而大大限制了人們的權利,我認為這將付出更大的代價,」柯林頓反駁道。

入世前後與中美競爭

當江澤民凖備交權給胡錦濤時,加入世貿組織(WTO)是北京必須達成的夙願。一些人認為,加入世貿組織是中國感到自己受到國際社會尊重的里程碑之一。

當中國商品進入西方的貿易壁壘降低,西方產品和服務進入中國的壁壘也理應減少,但美國批評中國利用世貿規則限制了本國市場的開放程度。中國有時會辯稱,這是由於其經濟的巨大規模,還有人則表示,這是由於中國仍然是脆弱的發展中國家。

到2000年代中期,已經有跡象表明,競爭開始變得更加激烈。

「我在政府裏時,當中國政府做了一些積極的事情時,我們真的很高興,我們覺得我們的努力成功地將中國推向了正確的方向。」謝淑麗回憶說。

「但隨著時間的推移,當中國搞砸時,華盛頓的人們開始歡呼。」

隨著2008年金融危機的爆發,中國時任總理溫家寶在2009年的達沃斯論壇上明確表示,中國將不再向美國學習有關全球金融體系的經驗。

觀察人士認為,在全球金融危機之後,中國的經濟實力和國際影響力快速增長,這使美國意識到有一些事情正在發生,即這個世界第二大經濟體總有一天會挑戰美國的霸主地位。

羅伯特·佐利克(Robert Zoellick)時任世界銀行(World Bank)行長。他發現,如果與中國進行建設性接觸,中國仍然願意合作。

「時任美國財長的漢克·保爾森(Hank Paulson)說了一個精彩的故事,講的是俄羅斯人如何與中國接觸,勸說拋售美元,試圖在全球金融危機中傷害美國和資本主義。但持有數萬億美元的中國人說,我們不認為在現在這是個好主意,」佐利克說。

美中矛盾升級

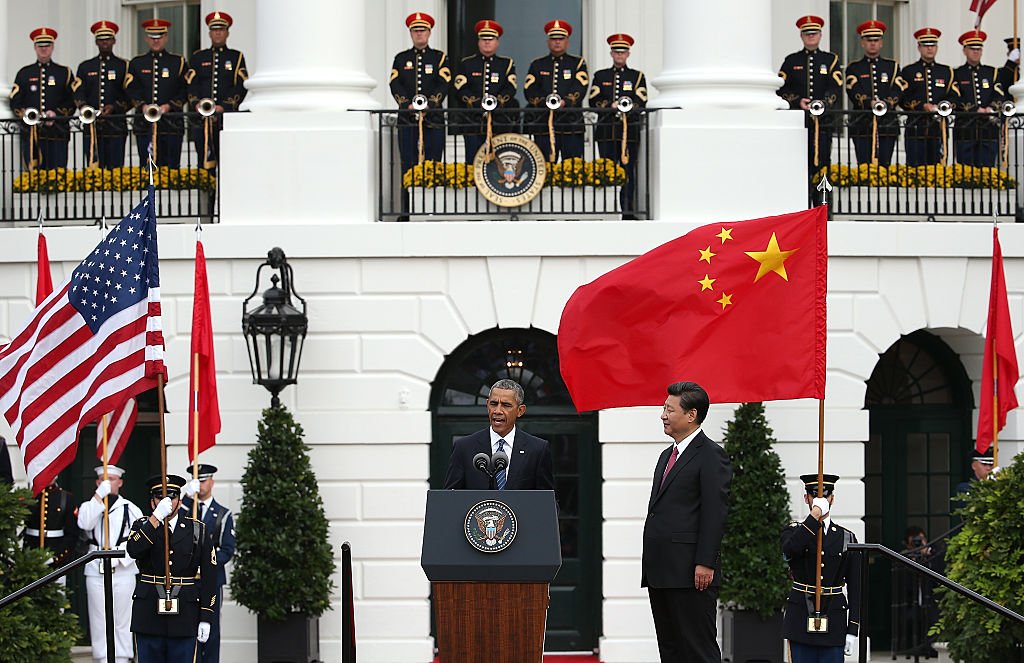

「我認為,歐巴馬可能沒有什麼可以做的。我在中國參加了歐巴馬早期的部分行程,他真的置身事外,他真的不知道該怎麼做,」夏偉說。

在歐巴馬的第二任期,華盛頓在南海等問題上的做法日益引發中國不滿。有觀察人士認為,美國可能已意識到,中國已經決定發展自己的政治模式。

2012年,習近平成為中國最高領導人,自那以後,中美兩國關係的變化急劇加快。羅伯特·佐利克曾在習近平主政浙江期間以及其後多次與他會面。

「(習近平)是一個有強烈自我意識和權力意識的人,他對中國的成就感到自豪。他是一個強烈的民族主義者。我認為,在經濟改革的問題上,李克強總理等人可能更熟悉這一系列問題,」佐利克說。

「當我看到習近平試圖加強黨在這個體制中的作用時,我並不感到驚訝,」他說道。

2016年,時任美國總統川普一上任,就對中美關係進行了富有民族主義的比喻:「我們不能繼續允許中國強姦我們的國家……他們在搶走我們的生意,搶走我們的工作。」

H.R.麥克馬斯特(H.R. McMaster)中將在2017年至2018年擔任美國國家安全顧問。在2017年11月,麥克馬斯特陪同川普訪華。這名歷史學出身的將軍發現中國總理李克強也想給美國代表團上一堂歷史課。

「這是為了讓人們想起中國正在重新承擔它在世界舞台上作為中央王國的應有地位。這確實是中華帝國昔日的輝煌,但他跳過了與中共有關的可怕歷史,特別是文化大革命,以及該黨在過去一個世紀給中國人民造成了多少痛苦,」麥克馬斯特說。

「會議的氣氛非常重要,因為大家在一個大會議桌上,川普總統坐在李克強對面。總理有一種自鳴得意的語氣,他本質上是在讓美國知道他認為的美國在未來的角色,那就是承認中國的主導地位,」他補充道。

多年來,川普一直表示反對全球化,他在任內對數十億美元的中國商品加徵關稅。但他的目標並非僅有中國,而是WTO和他的前任。

「我們所追求的那種接觸並沒有給中國內部帶來尼克森總統所希望的那種變化。」2020年7月,時任美國國務卿邁克·龐佩歐(Mike Pompeo)發表了拒絶尼克森遺產的演講。

「事實是,我們的政策以及其他自由國家的政策,使中國經濟復蘇,卻只看到北京撕咬餵它的國際援手,」龐佩歐說。

儘管一些人認為中美關係的惡化始於歐巴馬的南海政策。但麥克馬斯特稱,他認為,川普政府實施了自冷戰結束以來美國外交政策中最重大、重要和戲劇性的轉變。

對華政策劇變

拜登打敗川普入主白宮後,華盛頓的很多政策都發生了變化,但在中國問題上並沒有太大改變。

自2008年金融危機以來,越來越多的人認為,美國和中國的實力正在重新平衡。自尼克森時代以來,兩國之間長期存在的意識形態差距一直被掩蓋起來,但從未消除。

中國對香港和新疆的人權打壓突顯了這兩個大國截然不同的世界觀。在從未真正解決的台灣問題上,這種差距尤為明顯。

幾十年來,雙方都凖備在這個問題上含糊其辭。但現在,這樣做的動機似乎少了很多。習近平已公開表示,必須實現中國大陸與台灣的統一。中國軍機則頻繁出現在台灣防空識別區。

「我認為中國的發展軌跡已經是更加開放的,並將繼續更加開放,」謝淑麗說。

佐利克指出,儘管當今矛盾叢生,但從中國與西方在聯合國制裁方面的合作到金融危機的處理,接觸帶來了成果。因此,他反對龐佩歐對於當年尼克森政策的批評。

「如果你看他的演講,你會問,你對中國的目標是什麼?除了政權更迭之外,其可能性微乎其微,」他說道。

麥克馬斯特將軍則認為,中國從未真正想要實現經濟或治理形式的自由化,因為「它把黨對民眾的控制放在首位」。

「作為一個歷史學者,我不喜歡基於我們今天知道的情況對50年前的事做出判斷。但我認為,我們至少很晚才認識到冷戰結束後美中政策所基於的基本假設是有根本性缺陷的,」麥克馬斯特說。

中國和美國也許有一天會重新成為朋友,但它們對世界的看法一直差異頗大。它們也是世界上僅存的兩個仍在講述自己的宏大故事的國家。它們可能征服世界,也可能突然崩潰。

半個世紀過去了,尼克森的願望能否實現,仍然沒有答案。

歡迎點擊這裏收聽《長城》(The Great Wall)的完整版節目錄音。