楔子

臺灣的「區段徵收」是徵收農地,將農地變更為建地或住宅區、商業區,再依徵收當時的土地總價,換算等值的土地領回,稱做「抵價地」。舉例來說,如果農地當初的徵收價格是一坪十萬,徵收一百坪,總徵收金額一千萬,土地變更為商業區後,一坪土地價格一百萬,地主就只能領回十坪土地。(徐世榮:土地正義,pp. 160-161, 遠足文化事業,2016)

以上這一段文字出身一位公共知識份子的著作,這一本書在剛出版時上了媒體,蔡總統參觀書展,特地買了這一本書,它的書名叫「土地正義」,作者是北部某知名國立大學地政系的學者,近年來以反對區段徵收等議題活躍於社運界。然而,這樣的專業知識恐與實務有所脫節,諒係以本身存在的錯誤認知,跳過城市空間治理的實證經驗,並據以嚴詞批判區段徵收制度,堪稱犯了邏輯學上所謂「稻草人的謬誤」。

何以一位知名國立大學的地政學者對區段徵收分配土地產生認知上的錯誤?從常識判斷,無論台灣現行採用的合建分屋、市地重劃或者區段徵收等實施工具,房地分配比例既經確定,並不致於隨著開發後房地價格的改變,而影響到房地分配的比例。依照「土地正義」一書作者的認知和思考邏輯,所有權人的權利就是開發前的土地價格,區段徵收分配土地以開發前後作等價值交換,因而開發後土地價格的上漲,會讓地主應分配的比例縮水。

市地重劃以面積比作為分配土地的基準,一般人通常比較容易理解其計算公式,「土地正義」一書作者即未曾對市地重劃配地的公平性有任何的質疑。然而,區段徵收以權利價值作為分配土地的計算基準,一般人缺乏權利價值變換的正確知識,很容易誤將權利價值當作土地價格,開始時認知上有微小的出入,結果就造成很大的誤差,誠所謂「差之毫釐,失之千里」也。

抵價地與權利價值

區段徵收有所謂的「抵價地」,顧名思義,地價補償以徵收後可供建築用地折算抵付(請參照土地徵收條例第39條),亦即地主不領取地價補償,改由政府分配土地,以折抵地價補償。換言之,區段徵收涉及整體開發利得,地主除本可以選擇領取地價補償,亦可選擇領回抵價地,共同享有整體開發的成果。

實施區段徵收時,開發前後有所謂的地價補償及評定地價,前者係按照市價(註:以前為公告現值加成)補償其地價,後者係以開發成本法評定其地價。開發前所有土地應領地價補償的總數以C表示,開發後每一個可供建築的街廓評定地價的總數以S表示。評定地價的總和(S)除以所有街廓建地的總面積(以Σ表示),即為平均評定地價(S/Σ),平均評定地價乘以抵價地總面積(以A表示,徵收總面積的40~50%)即為抵價地權利價值總數(以V表示)。V和C存在一個落差,兩者之間的比值,稱之為權利價值修正係數(以f表示)。

各別地主擁有的權利價值就是其應領地價補償乘以權利價值修正係數。再以各該地主擁有的權利價值除以選配街廓的評定地價即為該地主領回土地的面積。舉例而言,高鐵新竹車站特定區抵價地比例為40%,權利價值修正係數為1.4996,開發前原農地公告現值為4,500元/平方公尺。開發後住宅區在9,000~21,600元/平方公尺之間共有250個不同的評定地價,商業區在20,300~31,300元/平方公尺之間共有55個不同的評定地價。如果地主選配住宅區,則可領回比例為31.2~75%;而選配商業區,可領回比例為21.6~33.2%,地主總共有305種不同的選擇。

台中市捷運文心北屯線(資料照,台中市政府交通局提供)

另舉一例,台中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收案,抵價地比例為43%,權利價值修正係數為2.045117,開發前原農地公告現值為6,500元/平方公尺。開發後住宅區在19,800至28,000元/平方公尺之間共有27個不同的評定地價,商業區及休閒專區在32,800~54,100元/平方公尺之間共有23個不同的評定地價,選配住宅區可領回比例47.5~67.1%;而選配商業區可領回比例24.6~40.5%。

徵收補償與評定地價

區段徵收分配土地時,依據的是以開發成本及街廓區位條件而評定的地價,它並不等同為房地產的市場價格,而計算權利價值和領回土地面積均以評定地價為共同的基準。一般人常忽略了這個修正係數的存在,誤以為權利價值就是開發前的地價補償,並且誤以開發後的市價行情計算應領回土地的面積。

吾人當知影響配地比例不在於開發前的土地價格,而是在於開發前不同路線價或區段價的比例,以新訂都市計畫而言,開發前的公告現值通常分成三大類,農地、建地(例如甲建)以及路線價,三者的比例(而非絕對值)決定開發後配回土地的比例。而其絕對值則影響相關權益人(如耕地三七五租約承租人或他項權利人等,請參照土地徵收條例施行細則第45條)所能領取的地價補償,亦即區段徵收的地主可選擇配地或領錢,但影響兩者的變數不同,不能一概而論。

土地正義問題爭議不斷,政府與民間衝突不斷。(資料照,朱淑娟攝)

「土地正義」一書作者指控政府伸進黑手,操控開發前後的地價,虛報開發費用,造成地主領回土地的面積縮水,或者官商勾結,地段較差的土地配給原地主,精華地段的土地保留給財團,此乃內行人講外行話,嚴重地扭曲了地政的專業知識,也誤用了社會大眾對專家學者的信賴。對區段徵收諸如此類的誤解,吾人不能等閒視之。他宣稱區段徵收最大的問題在於:

原有農地價格以及開發後的建地價格,兩邊的價格都是政府在決定,其中的「眉角」(竅門)就是,政府左手把農地價格拉低、右手把建地價格拉高,兩邊都是政府的操作,而且開發的費用也往往會有灌水的現象。(徐世榮:土地正義,p. 161, 遠足文化事業,2016)

事實上,土地徵收條例第45條明文規定,「實施區段徵收時,直轄市或縣(市)主管機關應預計區段徵收土地平均開發成本,並斟酌區段徵收後各街廓之位置、地勢、交通、道路寬度、公共設施及預期發展情形,估計區段徵收後各路街之路線價或區段價,提經地價評議委員會評定後,作為原土地所有權人領回抵價地之計算基準。」

一般人缺乏區段徵收的實務經驗,常從文字上的解讀,十分容易地造成觀念上及認知上的偏差,甚至連地政學者也不免犯了相同的錯誤,而且這樣的錯誤近10年走來,始終如一,期間經過有人指正,亦毫無專業上的警覺,誤導輿論及社會大眾,相當地不負責任,其治學態度恐有失嚴謹。

(相關報導:

陳致曉觀點:圈地上帝降世,香港化的台灣價值

|

更多文章

)

以統計學為配地工具

區段徵收與市地重劃配地最大的不同在於,前者根據權利價值,同時存在約翰•羅爾斯(John Rawls)所謂的無知之幕(veil of ignorance),在其遮蔽下進行土地整體規劃,在開發完成後,由地主按兩次抽籤的結果,自由選配不同的街廓及區位,第一個籤決定第二次抽籤的次序(順序籤),第二個籤為決定選配的次序(配地籤),後者以面積作為計算分配土地之基準,考量臨街特別負擔的差異不大(例如±3%),領回土地維持在原位次,基於人們往往是自利的,如果事先知道自己領回土地的區位,地主難免只會贊成對自己有利的方案(例如靠近公園綠地、遠離鄰避設施),在規劃階段就存在人為操控的風險。對都市計畫及地政實務稍有涉獵者,即知區段徵收區比市地重劃區,擁有更完整的公共設施,在整體規劃及土地分配上,也相對公平與合理。

如前所述,區段徵收以權利價值作為原地主領回抵價地之計算基準,土地徵收條例第39條第2項規定,「抵價地總面積,以徵收總面積50%為原則。因情況特殊,經上級主管機關核准者,不在此限。但不得少於40%。曾經農地重劃者,該重劃地區部分不得少於45%。」

區段徵收分配土地採用了統計學的基本原理,掌握統合整體的平均值,並且在分佈上容許個別的差異,提供地主多元的選擇,適足以增進人民的自由。有人喜歡商業區、面臨大馬路或者附近有多一點的公園綠地,選擇類似區位條件較佳的街廓,所領回之土地面積自然小於平均值;反之,所領回土地面積大於平均值。以新竹高鐵特定區而言,75%與22%分別為原來農地參與配地領回比例的上限及下限,該案建地的權利價值的權重是農地的2倍,原先建地一坪換一坪並非不可能。

就區段徵收而言,一般人對統計學的數學模式茫然無知,很容易對權利價值計算方式產生錯誤的解讀,再加上對區段徵收普遍缺乏實證的經驗,只從某些地主的抱怨中,選擇性地汲取片斷的資訊,以偏概全進行違反科學方法的辯證,展開偏離事實的各項非常嚴厲的指控,最後得到區段徵收太不公平的結論。這位地政學者即曾經這麼說:

倘以原土地所有權人領回抵價地為例,雖然法令規定被徵收地區的「抵價地總面積」不得少於百分之四十,但這並非表示原土地所有權人實際領回的土地面積為百分之四十,根據權利價值折算,許多經驗顯示領回的面積大概約為百分之三十左右而已,也就是說,土地所有權人因為「得利」,必須捐獻約百分之七十左右的土地給予政府。(徐世榮:區段徵收太不公平,中國時報, A20,4/1/2011)。

地主自由多元的選擇

為符合法令的規定,讓抵價地權利價值的總數等於所有地主擁有權利價值的總數,並盡量開放所有的街廓讓地主選配。然則每位地主各自以持有的權利價值選配不同街廓的土地,地主領回抵價地比例的平均值為何?答曰:各宗土地的公告現值與全區平均公告現值的比值,再乘以各案核定的抵價地比例,即等於各該宗土地換回抵價地的平均值,若所有街廓評定地價最大值與最小值比例為3:1,則各宗土地實際領回的比例相差就有可能3倍之多。這樣的數學模式分析提供了區段徵收配地多元選擇的論證。

(相關報導:

陳致曉觀點:圈地上帝降世,香港化的台灣價值

|

更多文章

)

就統計學的觀點而言,若樣本(地主人數)夠大及隨機(無特別偏好)選配的結果,實際領回的抵價地總面積即為其平均值(即為核定的抵價地比例乘以計畫面積),反之,若多數的地主有明顯的相同偏好,則地主實際領回的抵價地總面積可能大於或小於此平均值,無論結果如何,均符合法令規定、多元選配及統計學的基本原理。再者,都市土地產權常有細碎化的趨勢,市地重劃礙於原位次分配,亦缺乏產權整合的彈性,唯有區段徵收允許地主不受限制地集合權利價值,共同選配面積較大的土地,達到整合產權以及提高土地利用價值的目標。然而「土地正義」一書作者卻認定政府惡意炒作土地,發區段徵收財,又占了地主的便宜,讓地主實際領回的抵價地面積縮水至大約30%,而不自覺地產生以下的烏籠論述:

地方政府認為,土地由農業使用轉變為住宅區、商業區,地價大幅上漲,於是就將發回土地所有權人的土地面積縮水:假設原本土地是一百坪,經過區段徵收後要歸還三十坪給原土地所有權人,由於土地價格是政府決定的,為了只歸還三十坪,地方政府一定要拉高土地單價,這就是土地炒作。(徐世榮:土地正義,p. 128, 遠足文化事業,2016)

事實上,土地的交易價格取決於市場的供需,區段徵收財務亦有盈虧,不能以偏概全,過度簡化,區段徵收若有巨額盈餘,正足以證明不動產市場上有用地的需求,其上位計畫顯有其必要性。

竹北的實證經驗

多年以來,「土地正義」一書作者不斷地反覆陳述:透過「區段徵收」,地主領回的抵價地、政府的配餘地與公共設施各占計畫面積的三分之一。以苗栗大埔事件為例,他說:

土地徵收完後,約有三分之一的土地歸縣府、三分之一歸還原有土地所有權人,另外三分之一大概是做為公共設施。(徐世榮:土地正義,p. 128, 遠足文化事業,2016)

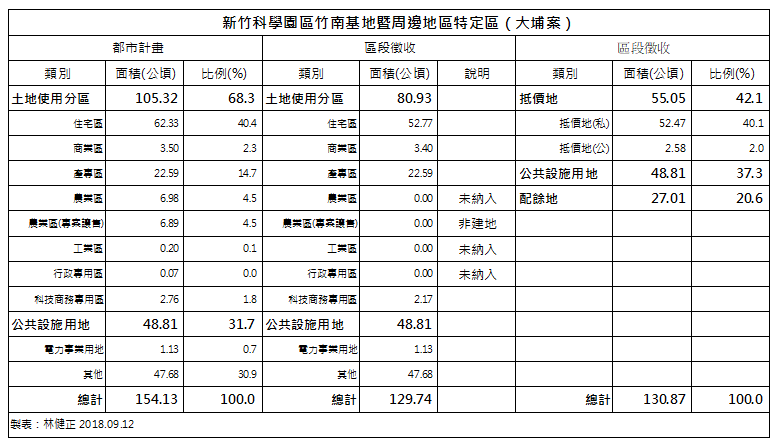

實際上,大埔案都市計畫面積約154.1公頃,包含土地使用分區105.3公頃(68.3%)與公共設施用地48.8公頃(31.7%)。若不計入住宅區原位置保留(約10公頃)以及農業區(約13.9公頃),實質納入區段徵收計畫約130.8公頃,其中抵價地約55公頃(42.1%)、公共設施用地約48.8公頃(37.3%)、配餘地約27.0公頃(20.6%),三者的比例仍屬區段徵收通案的常態分佈(詳見附表)。

2018-09-13新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區(大埔案)(作者提供)

大埔都計案公共設施僅占31.7%,相形之下,竹北縣治二期、高鐵特定區等新訂都計案的公設比皆超過40%。以宜居城市的空間規劃而言,區段徵收之土地配比大致為40%(抵價地)-40%(公設用地)-20%(配餘地),其中公共設施占比至少約40%,地主領回抵價地平均值是40%,有低於平均值者,自然有高於平均值者。而配餘地占比通常僅約20%,標讓售可供建築用地,以籌措開發財源。若提高抵價地比例,則勢必排擠公共設施,公共設施占比降低至30%者,公共設施比例就偏低,影響所及,道路狹小,公園綠地不足,實為傳統工業城市時代的產物,並不足取也。

再以新竹高鐵特定區而言,地主領回抵價迄今13年,因竹科提供大量的就業機會,人口快速地成長,土地利用的程度逐漸趨近飽和,若今重返當年的區段徵收計畫區,調查區內土地的市場價格,即可瞭解當年依序號抽籤,有人先挑,即有人後選,當年相同的權利價值,有各種不同的選擇,如前所述原來農地選配的比例座落在22-75%之間,縱使當年領回抵價地的區位和比例再怎麼不同,現在的總市值卻相差無幾,顯示區段徵收在分配土地作業上,確有其存在的公平性與合理性。

(相關報導:

陳致曉觀點:圈地上帝降世,香港化的台灣價值

|

更多文章

)

無論市地重劃或者區段徵收均屬都市計畫整體開發的工具,精神在於開發成本內部化,無異於由地主或受益者共同負擔開發成本,並且共享環境改善的開發成果,堪稱土地合作開發事業,法令賦予政府為群體發展的利益,而排除釘子戶的公權力,同時土地徵收條例也允許在不妨礙都市計畫及區段徵收計畫前提下,地主可以申請原位置保留分配。

土地徵收條例第47條就規定如下:「區段徵收範圍內不妨礙都市計畫事業及區段徵收計畫之既成建築物基地或已辦竣財團法人登記之私立學校、社會福利、慈善事業、宗教團體用地,得按原位置保留分配,並減輕其依前條規定應繳納之差額地價,其減輕比例由主管機關視實際情形定之,並載明於區段徵收計畫書。」

在台灣,無論都市更新、市地重劃或者區段徵收,均選擇把房地所有權人留下來,房地所有權人可參與分配房屋(都市更新)或者分配土地(市地重劃、區段徵收),在社會變遷和進化的過程中,這些制度也相當程度地維護城市地主資產階段的利益,區段徵收地主領回的土地為原始取得,開發後立即兌現的地價上漲,完全不用繳交土地增值稅,堪稱漲價歸私不歸公,這樣的制度何以對地主太不公平?竹北因有住宅供應的需求,標售配餘地大約有半數的盈餘,依自治條例解繳公庫,局部落實漲價歸公全民共享的理想,形同課徵10%的建設捐。其他現行的土地開發機制包括都市更新及市地重畫並無此可能。

吾人不能單純地以侵犯私有產權以及強迫拆遷看待台灣現有的區段徵收制度,筆者倡導以「計畫單元整體開發」的模式,推動公辦協力造屋,在落實城市開發建設時,妥善地安置拆遷戶以及照顧弱勢。而土地正義涉及地權、地用、地價及地稅等相關的配套措施,市地重劃以及區段徵收制度,參與者通常是受益者,因此有共同的負擔或義務,而一般徵收的地主遭受到特別犧牲,因此國家應該給予補償,這些不同的情況相去十萬八千里,吾人必須清楚地加以區隔,明辦三者在本質上的差異。

結論:學術良知的呼籲

綜合以上所述,區段徵收是落實都市計畫整體開發的工具,任何的制度絕對不可能盡善盡美,萬無缺失,然而配地並非開發前後農地與建地作等值交換,評定地價反應開發成本並非市場價格,地價補償不等於權利價值,還要乘上修正係數,分配土地以統計學為工具,整體有一個平均值,並容許個別的差異,並不是每位地主平均只領回30%的抵價地,而是以核定的比例(如40%)為平均值,分佈值有高有低,有20~30%,就相對有50~60%,地主擁有公平及多元選擇的機會,享有整體開發的利得,漲價歸私不歸公,對地主並非太不公平,標售土地盈餘解繳公庫,也只是在實現漲價歸公的局部理想,…。

《生命中不能承受之輕》的作者法國作家米蘭·昆德說:「在那永劫回歸的世界裡,無法承受的責任重荷,沉沉壓著我們的每一個行動,…,也許最沉重的負擔同時也是一種生活最為充實的象徵,負擔越沉,我們的生活也就越貼近大地,越趨近真切和實在。」知識的權力在天秤兩端起落,到頭來若把責任放下,輕的是最沉重。

學者身上滿載著傳播正確知識的社會責任,「土地正義」一書的作者從2011年4月1日春雷驚蟄,發表「區段徵收太不公平」的論點後,對配地不公平的錯誤觀點持續存在迄今,既然是一位具有高度社會影響力的公共知識份子,此刻宜逐一地重新檢視過去所發表的言論,主動地釐清這些錯誤的資訊,至盼台灣社會能夠協助社區溝通,建立理性溝通與對話的機制,促進正確知識之擴散及累積,唯有如此才是學者對專業及知識負責任的精神象徵。

(相關報導:

陳致曉觀點:圈地上帝降世,香港化的台灣價值

|

更多文章

)

*作者為國立交通大學材料系專任教授、社區草根工作者