青少年是充滿好奇的,每個孩子都有可能成為毒癮者,許多父母忙於工作,輕忽了孩子染毒的可能性,又或者對孩子太有信心,但「台灣很少人餓死,卻很多青少年死於毒品」,毒品可能誘發一切犯罪行為,所以,避免毒癮,是阻絕青少年在現在及未來,以任何原因進入監獄最直接有效的方式!

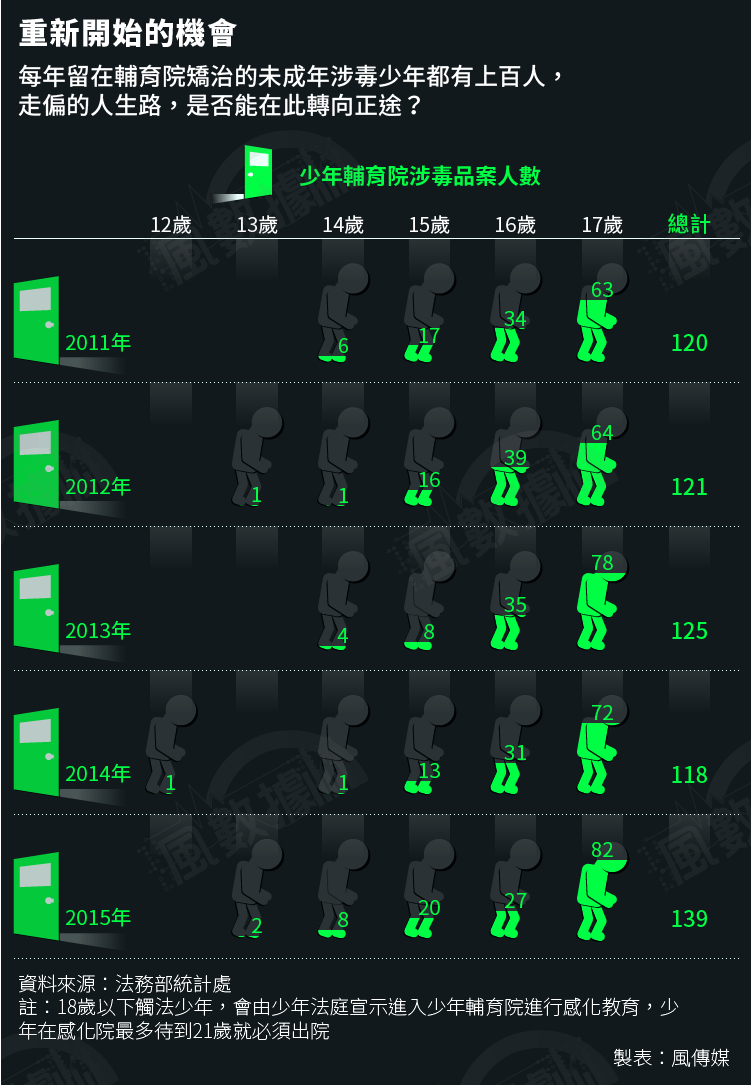

依法務部資料顯示,全台近5年來,由犯下毒品吸食或持有罪責者,經少年法庭宣判進入少年輔育院者,扣除18歲以上者,各年度的在院人數,17歲所佔比率約有5-6成,16歲2-3成,15歲佔1成左右,14歲以下則不到1成。從數據顯示,少輔院收容感化的年齡層,仍以「年紀稍長」的吸毒者為多。

視角換到成人監獄中,約有4成多是毒品罪犯,但從民間協助戒毒的公益團體及官方口中,雙雙證實,監獄中至少有8成的人有吸毒,雲林縣衛生局長吳昭君知道雲林第二監獄中的情況,他斬釘截鐵地表示,「8成以上都是毒品犯,單純吸毒者通常不會關,吸毒兼竊盜,就有可能會被關」。

雲林縣衛生局長吳昭君表示,雲林第二監獄中8成以上都是毒品犯。(曾原信攝)

「除非身上有毒品,不然不會針對每一個進監獄的人驗尿,有可能性是因為搶劫進監獄的,但其實他有用毒,只是我們不知道」,少年警察隊偵查組組長鄧進華做出上述表示,推知我們的監獄中,確實有沒被驗出使用毒品的人,而社會上更多的是吸了毒卻沒有被抓到的。

吳昭君也坦言,聽過警方私下談起,警方對毒品查得多的時候,市面上的毒品變少、取得困難,毒價就會飆高,但吸食者還是有需求,越是買不起,就越去偷水溝蓋、電纜線,官員們私底下開玩笑「還好有電纜線可以偷」,否則進入民宅偷盜,恐怕衍生殺人事件。換言之,查獲的毒品量上昇,伴隨的是竊盜案跟著增加,少抓一點毒,相對少些竊案,「你到底要哪一個?」這是兩難。因此,最有效阻止犯罪的方式,是戒毒!

毒品哪來?「哪裡都有」

台灣的青少年用毒其實氾濫,若你走在路上,突然聞到塑膠燃燒的味道,此時又看到有人在吸菸,不要懷疑!就是K菸的味道。聯合醫院毒品防治中心主任莊苹就有切身經歷,聞到味道一回頭,就看到一名年輕人靠著7-11的牆壁,叼著菸。

莊苹在第一線輔導過無數的吸毒青少年,發現青少年要取得毒品一點都不困難。(陳明仁攝)

莊苹在第一線輔導過無數的吸毒青少年,「沒有那麼多人倒霉,玩得太過太扯才會被抓」,顯見「被抓才是例外」。她曾經問過一名西門町少年「從哪裡取得毒品的?」遭回「哪裡都有啊,你這什麼爛問題!」讓她頗為震驚,意味著青少年要取得毒品,「一點都不困難!」

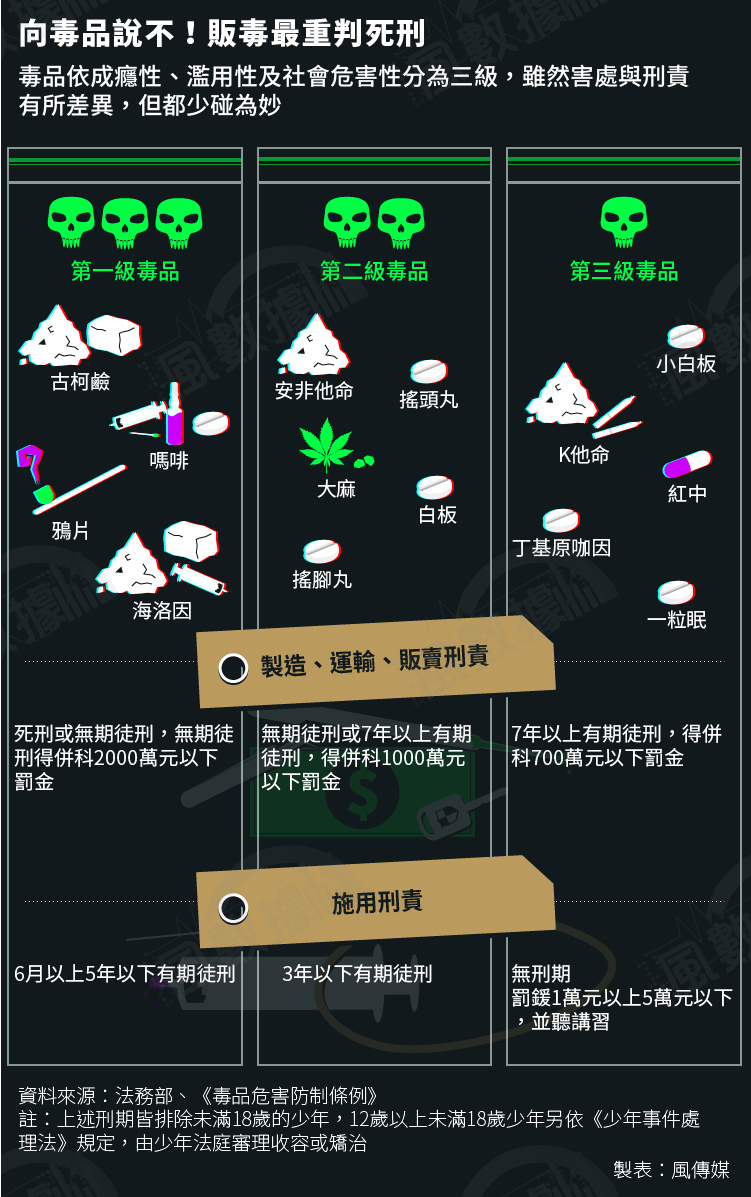

可怕的是,青少年最常使用的「三級毒品」竟然一點都不貴!近年興起的「K他命」,1克市價約500元,可以磨成粉,捲成5、6隻K菸,每根售價只要100-150元,對學生而言,僅是一餐飯的錢,搖頭丸每顆更只要幾十元,成年之後,可能就會嘗試價位較高的安非他命、古柯鹼、海洛因等。

有位十幾年經驗的緝毒刑警,在第一線查緝時,看過各種場景。他直言,所有毒品電影中演的悲慘情景絕對都是真的,他都看過:青少年爸媽懷孕時繼續吸毒,生的小孩才1、2歲,在旁邊跑來跑去,瘦瘦的吃不飽,床上還有發霉的飯菜、用過的衛生棉放枕頭上,髒亂不說,放火燒了家裡的也有、爸爸拿安非他命餵食兒子,警察甚至遇過夫妻雙雙吸毒成癮,先生要老婆去給藥頭玩一玩,用毒品做回饋… …這些可怕的場景都是吸毒後的下場,足以毀掉任何一位青少年的一生。

咖啡包、爆米花 毒品推陳出新

近年來,更有將多種毒品參雜在一起的偽裝咖啡包,用毒後的效果多元,這點讓警方頗為擔心,「如果拉K,自己會知道毒量多少,但用咖啡包,你不知道量,有時喝太多,會有生命危險」,就像商品需要推陳出新,毒犯也懂「過去較常使用的大麻、紅中、強力膠,則是毒癮者眼中的過季商品,很low!」新產品帶給人新奇感,把毒加到餅乾、爆米花中,人的鼻子更是聞不出來,警方不易察覺。

廖文華就表示「一兩百塊喝酒怎麼喝到high?可是吃搖頭丸跟K他命可以啊」,因此,這兩項毒品成為年輕人用毒的大宗,也是毒犯前期免費提供給年輕人吸食的主力商品,只要能培養國、高中生吸毒,這輩子都可以是客人,甚至幫忙「直銷」,進入校園,甚至可以用來控制學生,女生賣淫、男生跑腿送毒,甚至被當成試毒的人,用以測試加了多種毒品咖啡包的用後反應。

莊苹指出,「只要碰過任何毒品,死亡率就是沒有碰者的14倍,可能是因為毒駕、自殺、械鬥而死亡」,負面影響不僅止於吸毒者本身,走在馬路上的任何一個人,都有可能因為他們的吸毒,付出連帶的生命損失代價。

那麼,要怎麼知道青少年是否有吸毒呢?莊苹說,有些人的鼻子周邊會殘留K他命的白色粉末、身上有吸食K菸的塑膠燃燒味、眼神茫茫、情緒陷入憂鬱,家人也可以發現,吸毒年輕人可能會有大睡大玩的行為、睡眠狀況也會改變等。

褲子、衣服都是暗語 家長多留神

至於若聽聞身邊青少年彼此溝通時常說「褲子」、「衣服」、「要不要吃飯」等,因為褲子是K他命的暗語,衣服則是搖頭丸,而有一句真實流行在青少年間的說法,「去八仙樂園都要帶半件『衣服』」,類似的話,家長也得多留神了。

戒毒團體國際晨曦會的輔導教師王倩倩,是一位曾有毒癮孩子的母親,曾研究過各種戒毒辦法。她在《上癮的真相》一書中解析了台灣父母與吸毒青少年相處的問題,她認為,如果孩子願意自己承認吸毒,尋求協助,家長千萬不可以用「你怎麼可以吸毒」、「你丟人」等責怪的方式回應,因為這代表「拒絕協助」,父母要表達的是「面對罪,也不妥協的愛」,但卻不代表「縱容」。

王倩倩指出,在台灣,極少會由孩子「告知」父母自己吸毒了,通常都是「發現」孩子吸毒,此時,父母通常採取的是「道德勸說」或「責罵」,但這對上癮青少年卻是無效的,而在孩子沒有意願的情況下就丟他進戒毒中心,回頭率也會相當高,若選擇圍堵的不給零用錢、禁足方式,反可能造成孩子掙脫後出去闖禍(如殺人、搶劫、車禍等),還得由父母收拾,讓全家陷入愁雲慘霧,因此,「承認孩子吸毒」是父母面對問題的第一步。

(相關報導:

弱勢關注》當毒品以即溶咖啡、糖果形式進入校園 誰來拉住向下沈淪的迷途少年?

|

更多文章

)

關心問候取代責罵 不要怕衝突而妥協

家長若發現孩子「可能」吸毒,父母與孩子間就要立即展開對話,「衝突」是難避免的,但不要因衝突而妥協、不因知道實情而謾罵、不隨孩子過激言論起舞,更不要用斷語的方式下定論,如「我就知道你吸毒」、「又去鬼混」,應改以「問句」的「精神不好為什麼?有什麼事嗎?」不要丟下「出家門就不要回來了」這類沒有後路的話。

王倩倩認為,必須清楚讓孩子知道吸毒的後果在他選擇吸食時,就要自己承擔,若孩子不願意談話,要父母「走開」、「出去」時,也要尊重,但要明確告知吸毒的後果,想辦法分享關心,請求戒毒單位介入幫忙。

父母別慌別垮 幫孩子真正醒悟過來

其實,一旦孩子被發現吸毒了,父母往往也成為需要輔導的對象,夢想之家創辦人廖文華特別提到這點,當有青少年遭警方發現吸毒時,警察竟有泰半的時間都在開導父母!

王倩倩說,當發現孩子吸毒,許多親戚朋友或夫妻間會彼此責怪沒有扮演好家長的角色,出現「我做錯了什麼,孩子變成這樣…」的負面情緒,恐造成家中氛圍更差,衍生更大的家庭破裂,孩子邁向康復也更加困難,讓支持系統發揮不了功用,家庭應給予正面支持,一起面對,讓孩子能夠從毒品中「真正醒悟過來」,這才是最重要的。

整日忙碌的我們,是不是也可以用一點自己的方式,不論是捐款或關心身邊的他們,為這些有機會或正陷入毒癮境地的青少年做一些什麼呢?