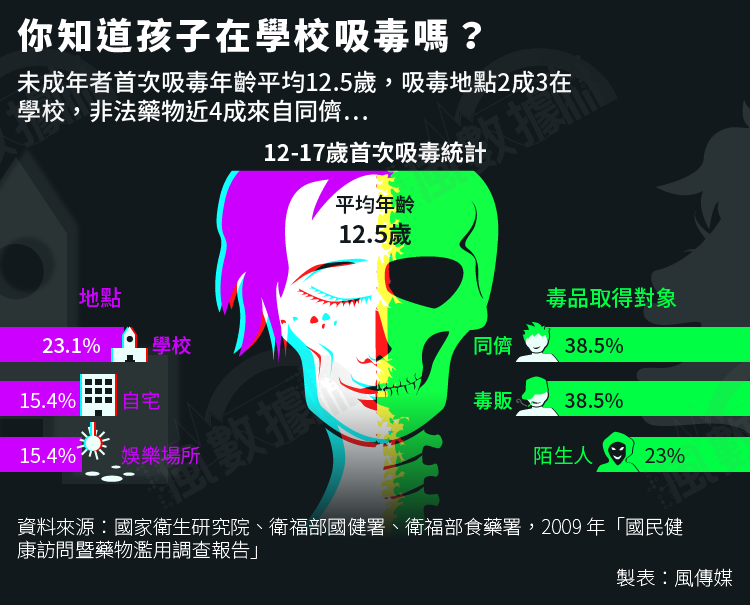

毒品多半藏在社會上不見天日的角落,社會上多數人看不到,不代表它不存在,甚至,問題遠比你想像的還嚴重。根據官方統計,台灣未成年者首次使用毒品的平均年齡竟只有12.5歲,且最常見的吸毒地點是在學校,毒品來源多來自同儕與藥頭,一般人認為最單純、最安全的校園,是否早已被毒品污染了呢?

犯罪行為與毒品難脫干係

12.5歲不過是小學六年級到國一的年紀,這麼小的孩子一旦接觸毒品,他的未來人生將遭遇什麼樣的變化?聯合醫院昆明毒品防治中心主任莊苹直言,他的朋友群會改變,為了找錢買毒,會跟朋友一起從事很多犯罪行為,比方說搶劫、偷盜,加上吸毒後的精神狀態非正常,會經歷很多風險。

事實上,根據警政署刑事警察局資料,少年犯罪中,與毒品有直接關係的位居犯罪總數的第三名,經醫界與警界證實,第一名的竊盜罪與第二名的傷害罪,有極高的比率肇因於施用毒品的金錢需求,簡言之,前三名的犯罪行為與毒品都脫離不了干係。

吸毒輟學生潛入校園 「不然他毒品要賣給誰?」

官方的數字顯示毒品已深入校園,因吸毒而輟學者不在少數,最可怕的是,這些輟學生還是會回到學校,在第一線從事反毒教育的紙風車劇團總監張敏儀話說得直白,「不然他毒品要賣給誰?賣給同學,他就可以出來做老大,那些在校園中被當隱形人、學業或人際低成就的,只要人家對他好,就很容易被利用」。

紙風車劇團總監張敏儀直言,在校園中被當隱形人、學業或人際低成就的學生,很容易被毒販利用。(曾原信攝)

但毒品也絕對不是「壞學生」或後段班學校的專利。「你以為北一女就沒有藥頭嗎?」這是莊苹在防治毒品工作的過程中,真實聽到的一句震撼人心的話,可見毒品進入校園早就不是放牛班的特權。一個以升學為導向的高中老師親口證實,「有個女學生轉學過來後,因為失戀被另一個男生關照,之後越來越憔悴,後來在交換日記中證實吸毒了」。

輔導轉校 拉高某些學校吸毒學生密度

學校面對毒品問題,卻有更多逃避的做法,以學生需要全新的環境為由「輔導轉校」就是其中一種。莊苹婉轉的提及,因為都「轉介到某些學校,所以某些學校的吸毒學生密度就特別高」,而這個現象,也被曾有毒癮的小煜(化名)證實,他就讀的五專,即便有許多同學吸毒,教官置若罔聞,放任越來越多學生成為毒蟲,甚至在校園內的廁所間、籃球場,都有人大方哈起K菸。

聯合醫院昆明毒品防治中心主任莊苹直言,將吸毒青少年輔導轉校,導致某些學校吸毒學生密度增加。(陳明仁攝)

張敏儀解釋青少年吸毒的原因,「其實,我國中時也就是滿肚子的氣而已,也不知道哪來的氣,只覺得家長不懂我,講什麼都是『不要』,同學講什麼都覺得『對啊』,覺得同學懂我,但他們講很多其實似是而非」。現在張敏儀看到自己的孩子就像是他青少年時期的翻版,「他隨時隨地拳頭是握緊的,燃點很低,很容易爆炸,在家裡很容易產生衝突」,這樣的孩子就很容易因為同儕的影響,步上吸毒的道路。

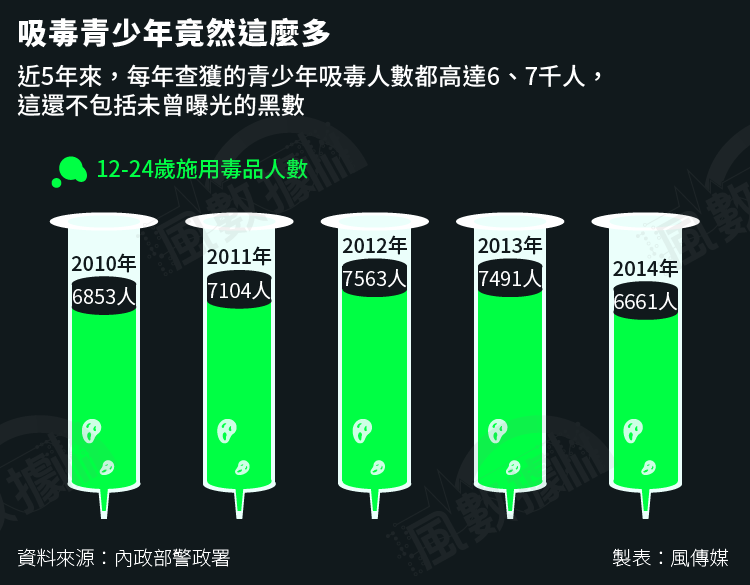

吸毒人口有黑數 多因好奇而誤入歧途

觀察青少年使用毒品的前三大原因,根據2009年官方資料顯示,以「好奇、無聊、趕流行」最多,比率高達64%,另外「放鬆自己、解除壓力」佔21%,「不好意思拒絕」佔14%。

吸毒危險因子 家長注意了

台大公共衛生學院院長陳為堅曾主持過多個街頭青少年毒品使用的研究案,他表示,毒品使用的隱秘性,使得真正的吸食人數很難掌握,且不說警方查緝困難,就連匿名問卷,也往往因為犯罪風險,而不易獲得受訪者真實的回應。不過,陳為堅從多項長時間的調查研究中,發現幾項可能讓青少年墜入毒品深淵的危險因子,若有了這些行為,施用毒品的可能性就高了許多。

蹺課、逃家是吸毒前兆

蹺課與蹺家就是一個很明顯的前兆。根據陳為堅的調查,有蹺課的國、高中生用藥比例比沒有蹺課者高出很多,沒有蹺課的人,任何一種非法藥物使用率加起來都不到3%,但國中蹺課的人當中有10%吸毒,高中更達15%。陳為堅說,「蹺課與用藥有個非常有趣的線性關係,且蹺課的連續天數越多,用藥的機會也會越高」。

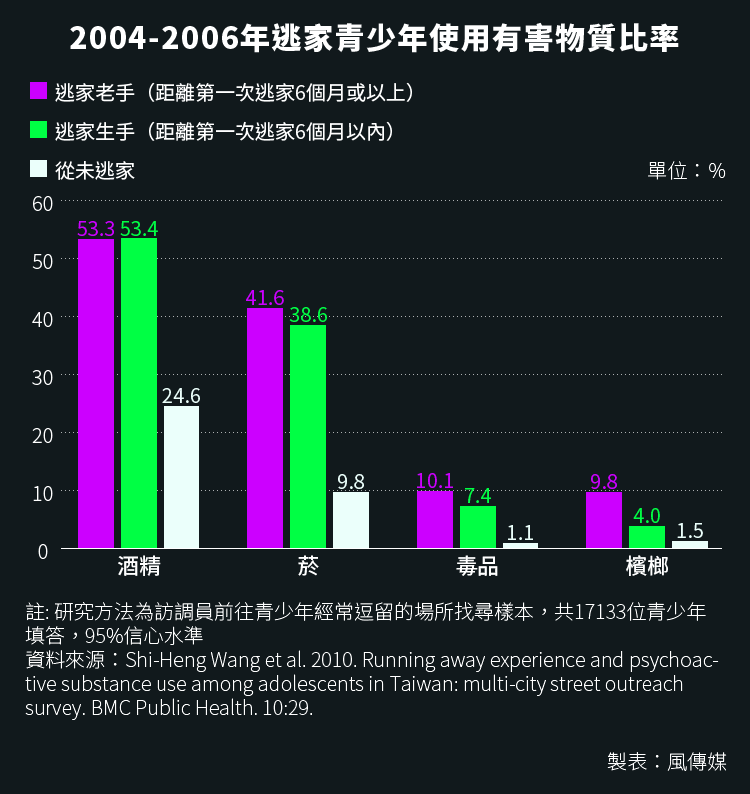

而根據陳為堅等人在2004-2006年間在青少年經常逗留的場所調查,逃家老手(距第一次逃家6個月以上者)不止毒品使用率高於逃家生手(距第一次逃家未滿6個月)和從未逃家者,抽菸、嚼檳榔的比率也特別高。

經常性吸菸、喝酒別輕忽

事實上,菸、酒往往是毒品的「先驅物」,根據陳為堅等在2007-2010所做的調查,大台北的年輕人經常使用菸酒者,竟有5分之1使用過毒品(21.2%),其中以使用K他命最多,達11.7%,使用搖頭丸11.7%、大麻10.5%、海洛因2.7%。而以吸菸者來看,18歲以前開始抽的,用毒的風險為28.8%,18歲以後抽菸的則為11.5%,陳為堅推測,高中以後可能比較有自制力。

陳為堅表示,研究曾經請學生回憶第一次喝酒是在什麼時間地點,結果發現,若第一次喝酒是在「朋友家」或「娛樂場所」,都會增加以後吸菸、嚼檳榔、使用非法藥物的機會。陳為堅解釋,「不是因果關係,而是第一次喝酒的情境,反應他比較暴露在什麼樣的社交網絡,若是在KTV,表示有一群同儕會喜歡去娛樂場所,跟在家和老爸喝酒慶祝過年不一樣」。

在非教育場所打工增加吸毒機率

打工的地點,也是影響青少年是否吸毒的情境因素。陳為堅說,若把打工場所分類,如果幫老師做些行政事務、在補習班當輔導員,在跟教育機構有點關係的地方打工,較不容易染上毒品,但在娛樂場所像是泡沫紅茶店、PUB,或是服務業像是便利商店等地方打工,則會導致用藥的可能性增加。

台大公共衛生學院院長陳為堅的研究顯示,在教育場所打工較不易染上毒品。(顏麟宇攝)

陳為堅解釋,「有幾種可能,一種是看到娛樂場所在賣毒品就跟著吸食,便利商店吸毒的,一開始可能是大夜班要提神,再加上有自己的口袋錢,但原本打工是為了獨立自主,反而會落到比同儕更容易接觸毒品」。

憂鬱焦慮是吸毒高危險群

除了上述行為,心理狀態也會影響吸毒的可能性。根據2004年在某國中對2000多人的檢測診斷發現,符合「重度憂鬱症(major depression disorder)」的學生比率達2.5%,等於2000人的國中,有50個人有重度憂鬱。這些學生,若老師不察、學校缺乏專業心理輔導機制,為了尋求從鬱症中解放,則有比較大的可能性成為毒品使用的高風險群。

陳為堅表示,學生憂鬱不是一夜之間,「但我們的系統常常把憂鬱過度看成個人修養的問題」,若釋放鬱症的訊息被忽略,很多比較嚴重的學生甚至可能輕生。例如:學生家庭有問題卻無人可傾訴,就會有其他力量進來左右他;學業跟不上,老師只會罵,學生最後可能就會放棄;或是天生比較憂鬱,有時情緒的低落已經超過學生可以自己處理的能力範圍。這些情形,都可能將學生推向毒品的陷阱。

(相關報導:

弱勢關注》當毒品以即溶咖啡、糖果形式進入校園 誰來拉住向下沈淪的迷途少年?

|

更多文章

)

社會常說要把吸毒者當成「病人」而不是「罪犯」,陳為堅認為,就像我們生病,會去尋找病因,吸毒者也是因為各種問題才導致今天的情況,因此我們需要增加對他的了解,包括家庭、學校、情緒等,而不是只看他吸毒的結果。