台北市去年執行「封城掃毒」,根據北市聯合醫院毒品防治中心的報告,緝獲的吸毒總人數飆到1萬多人,創下10年來新高,但以往隨緝毒而波動的毒品價格卻未因此飆升,顯示市場上的毒品量並沒有減少,毒防中心主任莊苹推測,可能是有更多的毒品入台,也可能是因為台灣出現了更多的工廠在夙夜匪懈地製毒。

雖然台北市雷厲風行掃毒,但毒品案並未隨之減少。(陳明仁攝)

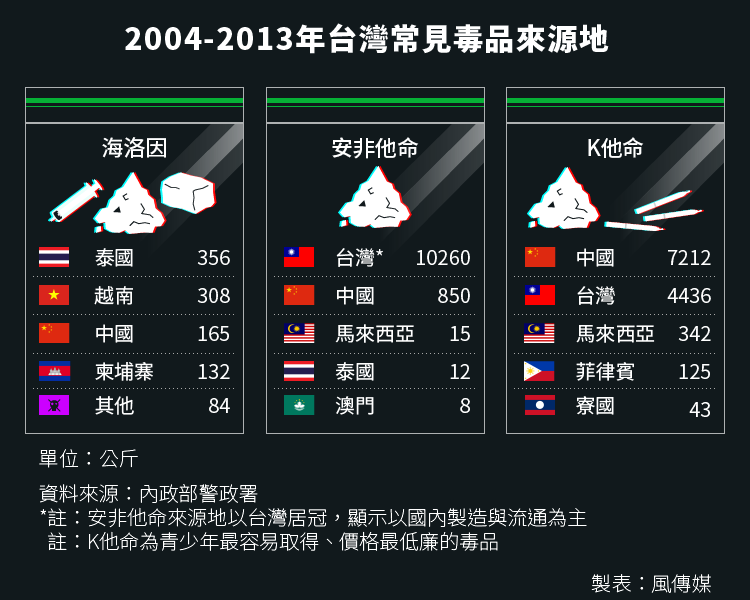

毒品依成癮性、濫用性及社會危害性可分為三級,根據內政部警政署統計,近10年來使用最頻繁的三級毒品分別是:第一級毒品「海洛因」,多半從東南亞國家走私進入台灣,以泰國、越南為大宗;第二級毒品「安非他命」,多在台灣本地生產製造與流通,這或許與可提煉安毒的感冒糖漿隨手可得有關;第三級毒品「K他命」,則從中國走私入台為主,其次為台灣自行製造。

毒品走私越來越多 台灣製毒能力也在進步

從上述統計結果可以看出,除了走私之外,台灣自製毒品的能力也在進步,莊苹指出,「現在的製毒技術越來越好,過程未必會有味道,因此即使在公寓裡也能製毒,未必要到山上的小木屋」。更驚人的是,社區藥局曾向莊苹透露,有人買下所有的咳嗽糖漿,「有多少買多少」,而糖漿中的麻黃素,正是製造安非他命的原料,原料的易得性也助長了製毒。

就在記者拜訪台北市少年警察隊的那天,刑事組小隊長陳軍生一早帶領一群警察前往一個鎖定很久的毒癮者所在地,卻因為無法取得法院搜索票,無功而返,但此次行動已經驚動了對象,緝毒恐怕前功盡棄。

監聽票、搜索票取得不易 警方怨緝毒綁手綁腳

根據警方經驗,追查一宗毒品案,從線人舉報、盯上、取得證據,到最後查獲,通常需要花上半年到兩年的時間,但監聽票、搜索票不易取得,警方抱怨不僅破案困難,而且事倍功半。

在北市範圍內,青少年喜歡逗留的西門町及酒店聚集的中山區,都是常查獲吸毒者的地區,少年警察隊偵查組組長鄧進華更直言,「motel、轟趴幾乎每一場都有使用毒品」,但要想抓到人,「要有犯罪證據」。鄧進華說,「考量到人權,如果沒有充足的證據,法官不會核可搜索票」,因此警方在緝毒時往往不得其門而入,再加上「沒有一定的依據,警方不可以隨便搜身,只可以看、檢視,或要求將可疑物品拿出來,但對方不拿,警方也沒辦法」。

鄧進華談到第一次出任務的情況。在北市有一場大型轟趴,警方申請搜索票卻沒有過,法官的理由是「沒有辦法證明裡面有毒品」,鄧進華憤憤不平的說,「我們已經監聽那麼久了,而且他們講的暗語已寫明在申請搜索票的卷證中,以社會常理判斷,確定是毒趴,法院卻說我們不能提出具體證明趴裡面有毒品」。

怕麻煩、怕曝光 線人不願出面

但要線人出面,本身就不是一件容易的事,陳軍生表示,線人除了怕麻煩,也怕身分曝光,即使警方完全保密,但層層上去到檢察官、法官,難保過程中一個不小心就讓線人名字流出,「若消息出來,有些真的會死人的」。

不僅搜索票取得不易,想要監聽也是困難重重。警方在取得線索後,必須向法官取得監聽票,向法院申請去機房錄製音檔後回警局監聽,經法院申請核可後必須寫成逐字稿,作為法官判定申請搜索票的依據。不過,警方表示,法官核可監聽考慮的是「非監聽難以偵辦下去」,北市警察局刑警大隊長李文章也表示,一起毒品案通常需要半年到2年的長期監聽才能破獲,但法官常認為,1到2個月內若聽不到,就不得再監聽下去,監聽票被收回後,警方就只能靠跟監、調錄影帶等其他偵察技巧辦案,難度更高。

為了緝毒,警方必須與毒販鬥法。圖為台北市少年警察隊的偵訊室。(曾原信攝)

與毒販鬥法 警方使盡渾身解數

即便取得監聽票,還得與毒販展開一段「鬥法」。警方直言,「好人的電話才不換的」,毒販一個月換一次電話號碼,使用用完即丟的號碼,或採用「我等等打給你」等單向通話的方式躲避警方監聽,因此,警方往往只能抓到在校外供毒的青少年,更上游的中、上層藥頭很難逮到。

警方也表示,這些校外大哥通常也是吸毒者,沒畢業、沒學校要收留,頻繁進出警局,在外頭租房子當據點,賣毒給國、高中生,並慫恿他們在校園內販售。

「我們這邊沒有毒品問題」 學校不願家醜外揚

但毒品流入校園,校方卻未必願意承認。紙風車劇團反毒話劇在台3年進入300多所國中演出,但資料顯示,五都直轄市的學校反而較不願意讓劇團進入校園,截至2015年,台北市的國中更僅有13%接受巡演,在全國的排名吊車尾,遠不及非直轄市的嘉義、苗栗等縣市已有高達8到9成的校園完成演出。

「學校會說,我們這邊沒有這個問題」,紙風車話劇總監張敏儀反問,「怎麼可能沒有?」當劇團希望進入學校時,有校長的第一個反應是「因為我們學校有吸毒的你才會來我們這裡嗎?」校長的話似乎揭示了該校確實有學生施用毒品,以及擔心外界知悉校園內真實情況的惶恐。

紙風車劇團反毒話劇走入校園,但也有學校以「我們這邊沒有這個問題」拒絕劇團演出。(曾原信攝)

校園反毒一直是政府不敢輕忽的課題,但很難想像,若校長不願「正視」問題,後續對毒品的「防」與「治」,學校會用什麼態度去處理。

每班都有人吸毒 但沒一個人進警局

真實的案例發生在小花(化名)身上,他國中時期在台北萬華地區就讀,當時一個年級有6個班,平均每班就有3個人吸毒,大家都知道這些人沒錢的就拿強力膠替代,或去網路遊戲「天堂」上偷天幣換錢,「但沒有一個人進警局,直到高中後賣太凶才被抓走」。

小花後來到內湖地區讀高中,大家都知道班上有3男2女慣性吸毒,周末就開轟趴,彼此交換不被警方抓的經驗,但老師充耳不聞,教官發現抽菸也只說「菸給我,回去上課」,就沒事了。

有不願透露姓名的警方也私下證實,若發現學生吸毒,有的教官會跟校長報告,但不敢跟警方說,因為校長認為「家醜不外揚」,也怕被定位為治校無方,「如果一個學校一次爆出十幾個學生吸毒,教育局會怎麼處理?會把校長拉掉啊」。不過,該名員警也替學校講話,「校方也是基於保護學生的立場,給他機會,一次不行兩次,兩次不行三次,三次不行再來一次,一個教育家的心理,不能講他錯」,國高中到最後沒辦法了,還是會跟警方合作。

台北市少年警察隊偵辦許多青少年吸毒案例。(曾原信攝)

毒品教育 保守父母避之唯恐不及

校方的態度保守,家長也不遑多讓。對於毒品教育,家長避之唯恐不及,不願讓孩子學習毒品的全面知識。毒品防治中心主任莊苹就認為,「家長不願孩子被教育何謂吸毒,即使用教具也不行,例如在錫箔紙上點火,家長就會群起反彈,所以不能看、不能碰、不能教」;但莊苹仍然嘗試以更逼真的方式教育孩子,孩子不僅圍到教具前,甚至偷拿用葡萄糖顆粒模擬製作的海洛因,「表示孩子對這個東西是充滿好奇的」;一旦青少年因為好奇而吸毒,成了比大人還懂毒品的「專家」,大人要用什麼立場怎麼讓他戒毒?

(相關報導:

弱勢關注》當毒品以即溶咖啡、糖果形式進入校園 誰來拉住向下沈淪的迷途少年?

|

更多文章

)

毒品的猖獗不會因為蒙起眼睛就看不到,但部分學校、家長不願正視青少年吸毒問題,警方緝毒又常遇到阻礙,要根治「毒」瘤,恐怕非一朝一夕可以達標。