各位在逛超市的冷飲及果汁部時,相信都會見到一大堆不同牌子的選擇。那麼,在選購果汁時,除了價錢之外,大家又會根據什麼標準去選擇呢?

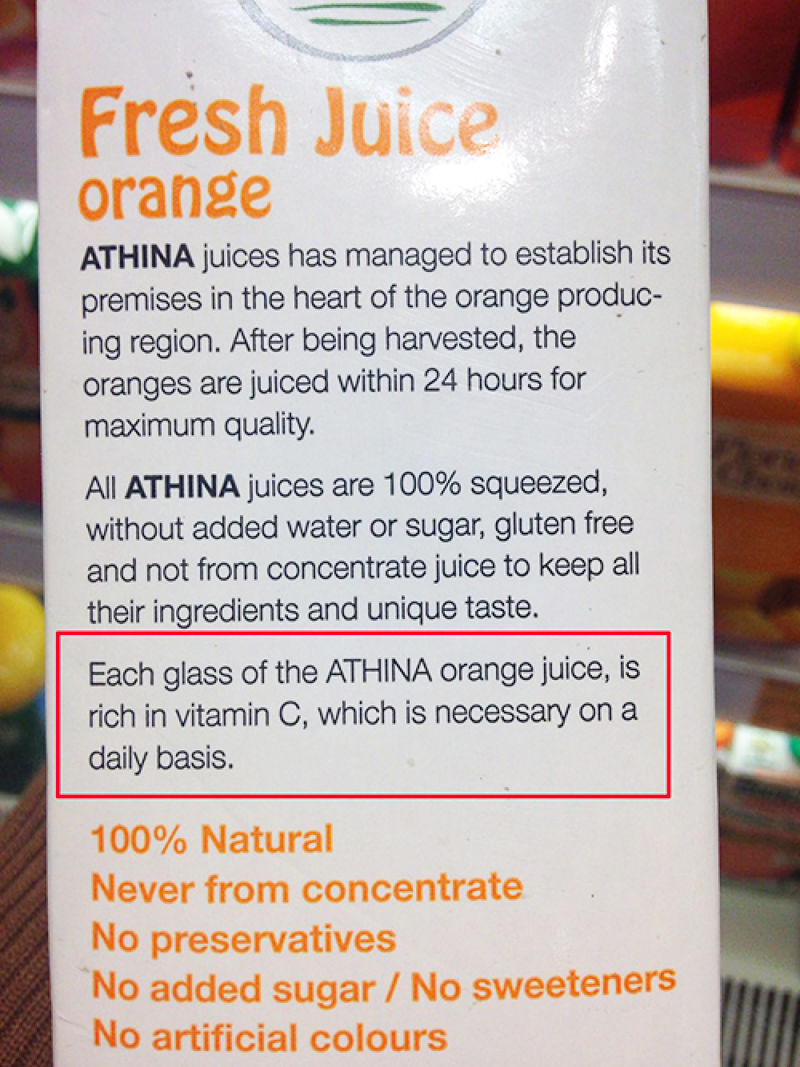

如果您只是看包裝面頭的字眼而不看背面的成份列表,恐怕您只會看到果汁商想要您看到的片面資訊。

消費者到底有多容易被誤導?

跟大家介紹一部有趣的惡搞影片,是美國一個由Jimmy Kimmel主持的脫口秀節目,他派了工作人員到一個農夫市場去擺攤,陳列一些聲稱「有機的冷壓果汁」,並向路人提供免費試喝。但其實那些「果汁」的原材料,不過是水果味沖劑、果汁粉,甚至竟然有冰棒及彩虹糖,有趣的是,影片中試喝過的人都對飲品讚不絕口。

當然,影片中跟現實的最大分別是,這裏工作人員以「有機」及「冷壓果汁」的字眼故意誤導試喝者,但它能反映跟現實相同的是,消費者容易被傳銷過程和包裝外觀上,被那些予人健康印象的字詞影響對產品的觀感,舌頭和味覺未必能幫助分辨什麼是他們以為真正健康的飲品。

既然味覺未必完全靠得住,我們還是不能省掉仔細閱讀包裝字眼及成份列表的步驟了。以下幾個在市面產品常見的賣點是要注意的︰

★「100%果汁」= 純果汁?濃縮果汁?

嚴格來說「鮮榨果汁」跟「濃縮果汁」都可以說是果汁製品,但製作過程卻相差很遠。請注意成份表有沒有「濃縮液」(juice concentrate / reconstituted juice / concentrated juice)這個字眼。

一般鮮榨果汁的保質期很短,很難捱得上由採收、榨汁、包裝、跨區運送到上架和被購買的漫長日子,所以在1940到1950年代發明了將果汁加熱,除去水份轉為濃縮物的技術後,果汁商便克服了水果產量和價格不穩定、運送和儲存成本的限制,大量生產和出口了。

果汁化為濃縮物後大大延長了保存期限,但因為在加熱過程會令酵素和其他構成鮮味的營養流失,所以在還原成果汁的時候,通常還添加了其他並非來自果汁的添加劑,例如糖、調味劑、酸度調節劑、穩定調、甜味劑和色素等等,以保持同樣味道的每一瓶、每一盒果汁嚐起來都是一樣的。經過這樣的程序,「還原」後的果汁與其說是果汁,不如說是含有果汁成份的合成飲品比較貼切。

如果消費者想避免喝到濃縮果汁,或會選購「純果汁」(有些包裝會表明pure juice / not from concentrate ),應會比濃縮果汁有更少添加劑,然而,卻有機會添加防腐劑,而味道和營養隨著時間流失也難以避免,所以亦可能會添加了其他幫助調味的添加劑。

★「低糖、無添加糖份及防腐劑」不代表健康

有些果汁包裝會標明不含添加糖份或防腐劑等等,讓消費者覺得產品比較天然。如有「純果汁」是標明不含防腐劑的,則通常是經過了巴斯德殺毒(pasteurization),即以約華氏160度至180度加熱(溫度越高,所需時間越短),以殺死大腸桿菌和沙門氏菌等常見病菌。 (相關報導: 養生書寫香蕉=5顆方糖,但你知道水果的糖和汽水有何不同嗎...? | 更多文章 )

然而,這過程不單殺死細菌,也破壞了果汁本身的營養,尤其是維他命C。所以,不含防腐劑而儲存了一段日子的「純果汁」,營養成份也一定會比現榨現喝的果汁少。此外,市面上有不少產品改以人工甜味劑取代糖份,其中,阿斯巴甜(Aspartame / E951)和蔗糖素(Sucralose / E955)對人體安全是較富爭議性的。