國產化難以執行的議題,再度浮出檯面

清華大學葉宗洸教授在前行政院長張善政的直播中提到,台電離岸風電採購流標衍生之風機國產化問題。(資料來源:張善政臉書粉專)

經濟部倉促推遴選,造成國產化重大瑕疵

開發商的理由言之鑿鑿,憑什麼要求開發商,必須說服外國設備商將專利技術移轉給台灣廠商?其實在去年中發生風場競標/遴選爭議時,就曾出現大量討論要求技術含金量較低的外國開發商,來協助台灣推動產業國產化的疑問。如,前立法委員帥化民先生曾在媒體上表示,過去在推動國防工業國產化時,投標單位必須為擁有技術的設備商,並在投標時,具體描述其技術移轉程度以及其他相關推動產業國產化的細節。若將此標準套用在離岸風電國產化上,在去年中遴選時,就應該強制要求開發商必須協同設備商共同投標,並在投標時,就必須提出具體的國產化項目,以及合作廠商等資訊。

過去多年來經濟部推動國產化皆採取相同作法,為何到去年突然刪去?筆者想到的可能原因,是因為離岸風電此一項目,在去年十一月的地方大選,被當作執政黨期中檢驗的重大項目,若還要開發商與設備商合作,將遴選計畫書寫的更具體,恐怕需要花上更多的時間,無法在即時在去年中確定,作為年底選舉政見宣傳之用!(雖然實際效果可說有限,甚至涉及離岸風電概念之地方縣市,幾乎全翻盤,如台中、雲林、彰化、高雄等)

(相關報導:

江仁台觀點:總統參選人必須辯論能源政策

|

更多文章

)

開發商一窩蜂爭取「替代方案」

經濟部遴選架構內,並不允許「替代方案」

台電離岸風場的合作廠商,若無法在第二階段國產化確定取得「發電機」之關鍵技術,恐怕會繼續流標下去。若是如此,台電可否被允許提出「替代方案」?為什麼不允許同樣是經遴選出的台電,提出任何「替代方案」,對於其他外商卻允許?

其實依據經濟部自己制訂的遴選規則,原先預計流程其實就是:

開發商取得遴選資格

→在一定期限內,提出產業關聯計畫送經濟部

→經濟部依規定審核後執行

(經濟部工業局離岸風力發電產業關聯執行方案審查作業要點)

→後續廠商若無法達成,即調降躉購費率。

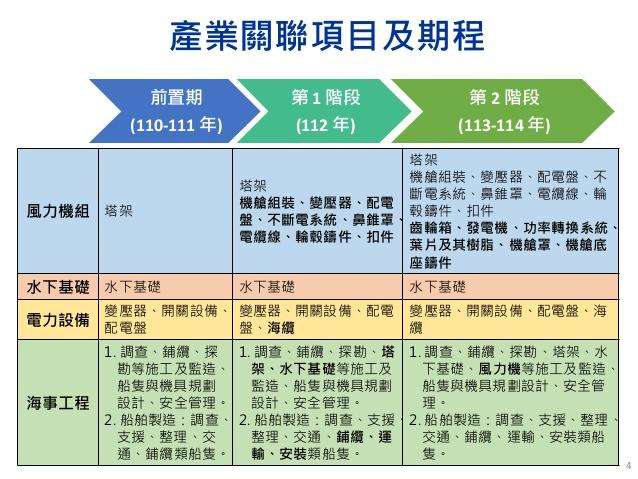

若照此一規則,經濟部並不接受所謂的PlanB出現。畢竟當初(2017年底)政府開出比外國高二倍的購電費率,就是希望開發商照著下圖的時程安排,如實如期地幫忙台灣離岸風電產業推動國產化。這兩者間,顯然具備對價關係!

退萬步言,經濟部須對全民說明:「替代方案」與「產業關聯項目及期程」之等價性

台灣一度電,20年固定費率:5.5160 元、前10年6.27元;後10年4.14元。與全球行情有兩塊多的價差,政府原先的說詞是,這些資金將用於執行「產業關聯項目及期程」之所有項目,毫無例外。

故若開發商將有高達三分之一的項目無法滿足,甚至更高的比例無法達標時,開發商提出替代方案須經經濟部核准。此時,經濟部應對全民說明,原本要求的項目,現在換成替代方案的價值,為何可以取代原方案?故當經濟部依據遴選架構,無法說明替代方案與原方案間的等價關係時,這些替代方案不應被核准。

不過要證明這一點,談何容易?更不用提,經濟部大概會將這樣的負擔,轉嫁給開發商負擔,這對開發商而言肯定無法承受之重。舉例言之,若無法協助台灣廠商完成「發電機」國產化的關鍵技術項目,到底是相當於要產業基金提撥三千萬?五千萬?還是更高?這恐怕難以估量。

若開發商無法讓台灣離岸風電產業推動國產化達標,(圖,經濟部須對全民說明:「替代方案」與「產業關聯項目及期程」之等價性。(示意圖/翻攝自 EMIRA,智慧機器人網提供)

開發商提的任何產業關聯執行方案,經濟部均需照單全收

讀者一路閱讀至此,可能會納悶,本篇文章標題與內容不符吧?至此都是開發商處處受制於經濟部遴選架構,到底哪裡有法律制高點了?

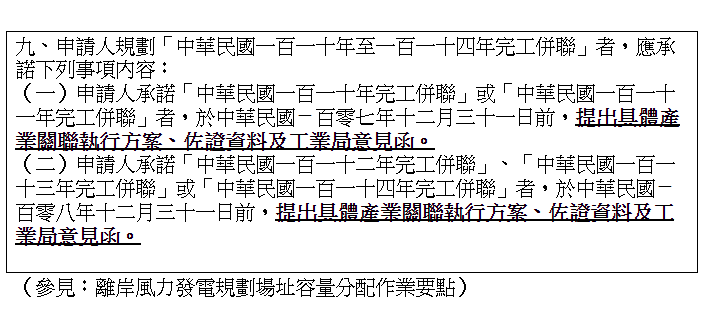

從下表所列之條文,明顯無法導出經濟部對於產業關聯執行方案有審查權:

從文義解釋上,無論如何,「提出」與「意見函」的立法文字,都無法得出有「授權工業局審查」或「工業局有審查權」之意涵。

從歷史解釋上,原本在2017年下半年之早期規劃,是要求產業關連執行方案必須在遴選程序進行時一併審查,但由於擔憂系爭強制國產化之規定,恐引發違反國際經貿法之規定,故改為由開發商自行承諾。自行承諾的意思,就是承諾多少做多少,怎麼會變成可以強迫呢?

工業局可否拒絕提供意見函?

詎料經濟部工業局擅自擴權,賦予自身審查權(參見:經濟部工業局離岸風力發電產業關聯執行方案審查作業要點,中華民國107年11月16日),該審查作業要點,恐因欠缺上位法律授權(亦即,《離岸風力發電規劃場址容量分配作業要點》並未授權工業局可以有審查權)違反法律保留原則;甚至有抵觸上位規範而無效之疑慮。故對開發商來說,只要「提出具體產業關聯執行方案、佐證資料」就任務達成,工業局只能針對這樣的資訊,提供自己的意見(comment)、諮詢意見或建議而已!

若工業局想要刻意刁難開發商,也非無計可施。蓋依據遴選行政契約書,開發商必須在特定時點前,提出「工業局意見函」(「第六條乙方承諾事項依乙方承諾完工併聯時程(中華民國 OOO 年 OO 月 OO 日完工併聯), 於中華民國 OOO 年 OO 月 OO 日前,提出具體產業關聯方案、佐證資料及工業局意見函。」),故工業局是否可針對『國產化不足』的產業關聯執行方案,『拖延』甚至『拒絕』提出意見書?(此時,甚至開發商還不能主張這是不可抗力,畢竟依據系爭契約,「不可抗力或不可歸責事由不包含:3.乙方[開發商]為取得電業執照或為履行本契約下之義務,依法令應備之文件而未取得者,」(遴選行政契約第十二條))

雖然從法律上,工業局是可以透過這一個契約書之發放來制衡開發商,但這樣透過一個小小「工業局意見函」的方式,來杯葛離岸風電開發之投資?甚至拖延相關計畫進行?到底是開發商吃虧還是政府慘敗?甚至,未來若當真走到司法訴訟途徑,政府在法律面上也未必站得住腳。

若工業局想要刻意刁難開發商,也非無計可施,但未來若當真走到司法訴訟途徑,政府在法律面上也未必站得住腳。(高銘志提供)

開發商立於法律制高點

「法律歸法律,政治歸政治」。筆者自始至終都支持離岸風電發展,但是應該在法制完備的基礎上。本文僅就經濟部自行設計的遴選規範架構探討「離岸風電開發商是否有必要提出讓工業局滿意的國產化計畫」的議題。

若如同經濟部在今年一月底再生能源費率審定會公布時,曾文生次長表示,今年的5.5或6.2的費率,並「沒有直接把國產化成本算進來」。這顯然是提供開發商一個重要新事證,足以證明經濟部調整後的費率,係反映下列離岸風電在台灣的特有高額成本與風險:

「台灣欠缺長期風場評估」、

「台灣潛力場址之劃分,欠缺部會整合與長期資料之風險」

「兩岸關係導致無法使用中國製船舶或相關零組件之成本」、

「彰化、雲林地區海域打樁施工的作業風險」、

「離岸距離較遠的營運成本」、

「欠缺法制基礎僅有行政規則之法律風險」、

「負擔海上變電站與併聯海纜之成本與作業風險」、

「後續環差後面臨環保團體抗爭與興訟之風險」

「政治風險」等…

經濟部次長曾文生的發言,足以證明經濟部調整後的費率,係反映離岸風電在台灣的特有高額成本與風險。(高銘志提供)

2018年公告費率含有國產化因素:不代表2017年、2019年的費率也有

大家也都知道從2017年以前的離岸風電躉購費率,均不含有國產化因素;真正出現國產化的考量,是在2017年中,故僅有2018年躉購費率含有國產化成分;但既然,2019年初制訂的2019年離岸風電躉購費率,又回到不直接含有國產化,或從未「精算」國產化因素。顯然,政府只是期許開發商轉為自主提出,多多益善而已。

台灣這麼多特有風險,價格多一倍,不為過吧!今年的新費率中,並未包含「國產化成本」。必須包含強制國產化清單的「產業關聯執行方案」,是2018年才存在,顯係2018年(中華民國一百零七年度再生能源電能躉購費率及其計算公式)的歷史遺跡!在2019年的費率(中華民國一百零八年度再生能源電能躉購費率及其計算公式)中,已經失所附麗,自然在解釋相關法規時,需一併納入思考。

(相關報導:

江仁台觀點:總統參選人必須辯論能源政策

|

更多文章

)