百年之前的第一次世界大戰(1914-1918,以下簡稱一戰),以規模巨大的機動戰揭開序幕;卻在短短幾個月後,一變而成僵固的陣地戰,雙方在各自漫長的塹壕(戰壕)中對峙了將近四年的時間。從一個極端到另一個極端的轉捩點,是1914年9月6至10日的馬恩河會戰(Battle of the Marne),這個重要事件一直是軍事史家研究的重點。稍早發生的東線坦能堡會戰(Battle of Tannenberg,8月27至30日),也因德軍傑出的作戰指揮,在兵力懸殊的劣勢下重創俄軍,而成為另一個焦點。

在這兩大會戰耀眼的光芒之下,歷來被視為西線戰役(campaign)中次要作戰的洛林—孚日會戰(Battle of Lorraine and the Vosges,8月7日至9月8日),雖然是一戰中最早開始的大規模戰鬥,對馬恩河會戰的影響比東線戰事更為直接,但卻未受到應有的重視,可視為一戰中第一場「被遺忘的戰役」。

一、作戰構想與兵力部署

洛林—孚日會戰發生的地區在德法接壤的洛林與孚日山區,以洛林地區為主戰場。此處的戰鬥由於兩國的要塞區域阻隔—德國的梅斯—西歐維爾(Metz-Diedenhofen/Thionville);法國的圖勒—南錫(Toul-Nancy),而與西線的主要作戰分開。為了從整體的角度理解這場會戰,首先必須從德、法兩國的作戰計畫著手。

1914年西線戰局:希里芬計畫與第十七號計畫(資料照)

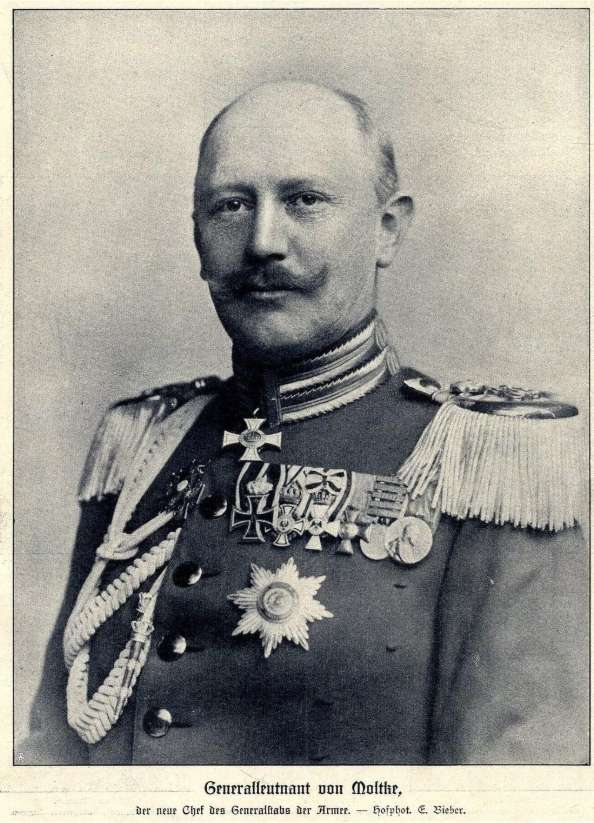

德國的作戰計畫正式名稱為部署計畫由參謀本部制訂,以一個動員年度(4月1日起)為期實施。1914年一戰爆發時德軍的作戰計畫,就是1914年4月1日生效的部署計畫,由小毛奇(Helmuth von Moltke the Younger)主持制訂,並非1905年的「希里芬計畫」(Schlieffen plan, Alfred von Schlieffen)。1914-15年部署計畫的正本已毀於戰火,目前僅存的是計畫摘要,從中可看出部署重點,包含:動員時間表、兵力配置、海岸防禦、各軍團的任務。

小毛奇:1914年德國參謀總長(資料照,Wikimedia Commons)

希里芬:德國陸軍元帥、參謀總長,「希里芬計畫」設計者(資料照,Wikimedia Commons)

法國的作戰計畫正式名稱為第十七號計畫,軍方統稱為集結計畫。與之前的計畫相比,第十七號計畫是普法戰爭(1870-1871)後首次以攻勢為主的作戰計畫:內容包括:計畫制訂的基礎、動員計畫、運輸計畫、外國軍隊現況分析、集結計畫、防禦指令、情報計畫。

(一)、德軍作戰構想

德軍主力(即右翼與中央)將經由比利時與盧森堡進入法國。假設對法軍部署的情報正確,主力部隊將以第5軍團守備的梅斯—西歐維爾為樞軸進行大迴旋機動。部署於洛林與孚日山區(帝國領地),這個一般稱為德軍左翼的兵力為第6、7軍團。根據部署指令,其作戰任務有三:

(相關報導:

台灣新冠肺炎確診新增8例 2個案今死亡、累計 5死!

|

更多文章

)

前進至佛魯阿爾(Frouard)以下的摩塞爾河(Moselle)與默爾特河(Meurthe)方向,攻佔芒翁維萊(Manonviller)要塞,阻礙法軍集結,並制止法軍移轉至其左翼(任務一)。此任務可能因法軍在梅斯與孚日山區間發動大規模攻勢而終止。如果帝國領地內的部隊被迫後撤,必須防止敵人包圍尼耶德防線(Niedstellung),進而威脅到主力的左側翼。若有必要,第6軍團將派兵增援尼耶德防線的守備部隊(任務二)。如果第6、7軍團未遭遇敵人優勢兵力,第6軍團之一部與第3騎兵軍團將前進梅斯南面,加入摩塞爾河左岸的戰鬥(任務三)。

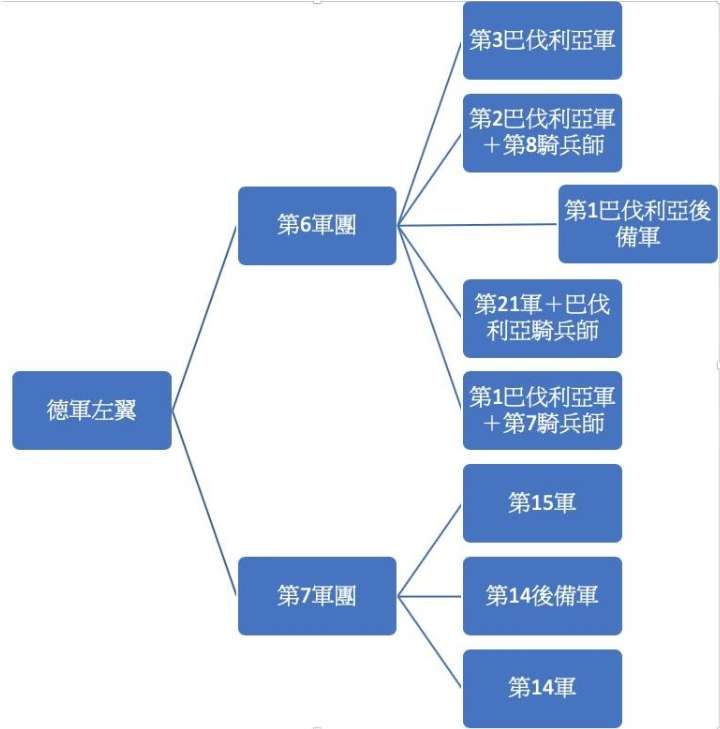

部署於帝國領地梅斯東南的兵力,包括第3騎兵軍團、第6軍團(第1、2、3巴伐利亞軍,第1巴伐利亞後備軍,第21軍),第7軍團(第14、15軍,第14後備軍,預期的2個義大利騎兵師),將由兩軍團的資深司令統一指揮(稱為聯合司令官)。

開戰時德軍左翼戰鬥序列(由北至南,第一巴伐利亞後備軍部署偏東)(資料照,作者自製)

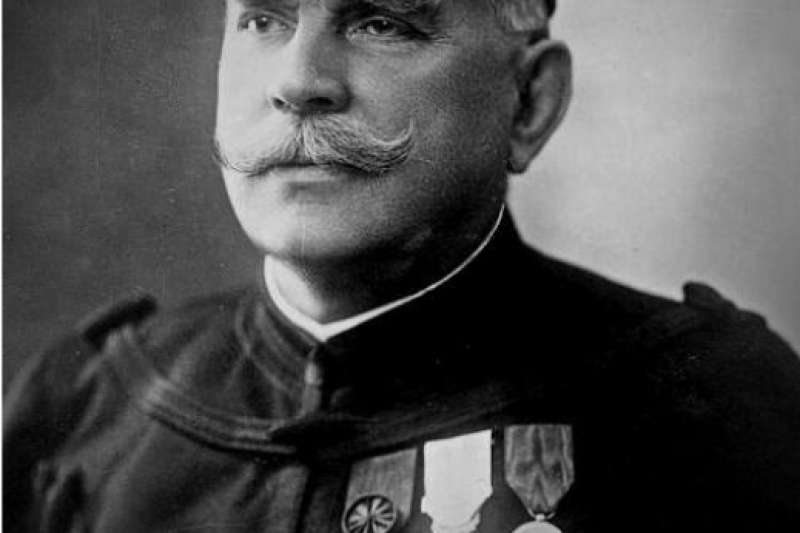

帝國領地內的兵力構成有必要稍加說明。最南邊的第7軍團較小,約有125000人,除了1個來自符騰堡(Württemberg)的後備師,其餘都是普魯士(Preußen)部隊,由1909-1913年間擔任戰爭部長的希林根(Josias von Heeringen)將軍擔任司令。在洛林地區的第6軍團,約有220000人,則大部分是巴伐利亞陸軍(除了第21普魯士軍)。巴伐利亞王儲魯普雷赫特(Rupprecht von Bayern, Crown Prince of Bavaria)為司令,並同時擔任聯合司令官,管制第7軍團,雖然希林根遠較王儲資深。第6軍團的參謀部也由巴伐利亞軍官掌控,參謀長德門辛根(Konrad Krafft von Dellmensingen)為1912-1914年巴伐利亞陸軍的參謀總長。

巴伐利亞王儲魯普雷赫特,1914年第六軍團司令(資料照,Wikimedia Commons)

德門辛根:巴伐利亞陸軍參謀總長(資料照,Wikimedia Commons)

雖然從德國之外來看,巴伐利亞陸軍可被視為德國陸軍的一個部分;但從內部來看,則是一支完整的、獨立存在的軍隊。這支軍隊的統帥是巴伐利亞國王,戰爭部長以國王之名指揮部隊,並擁有行政管理權。巴伐利亞參謀部則隸屬於戰爭部。普法戰爭後,巴伐利亞採用了普魯士的軍隊體系,但這並未影響巴伐利亞陸軍的獨立性。只有在戰爭動員開始時,巴伐利亞陸軍才歸帝國管制,但依舊是由巴伐利亞國王指揮的一個獨立部分。巴伐利亞每年得到一部分帝國稅收來支應軍隊的開銷,也維持在柏林派駐軍事代表的慣例。1914年洛林—孚日會戰中,這個介於普魯士與巴伐利亞之間由來已久的情結,對雙方都帶來負面的後果,也影響了作戰指管的成效。

(相關報導:

台灣新冠肺炎確診新增8例 2個案今死亡、累計 5死!

|

更多文章

)

巴伐利亞陸軍(資料照,Wikimedia Commons)

(二)、法軍作戰構想

第十七號計畫包括兩個進攻方向:一個在右翼,從梅斯與孚日山區之間突破;一個在左翼,由凡爾登(Verdun)—梅斯一線以北發動。法軍動員之後,總司令霞飛(Joseph Joffre)下達給各軍團特別訓令(Directives particulières),說明個別的任務。第1軍團位於法軍整體部署的右翼位置,須完成向巴卡拉(Baccarat),薩伯格(Saarburg/Sarrebourg),薩爾格米那(Saargemünd/Sarreguemines)總方向進攻的準備。軍團主力的右側翼沿孚日山脊部署,最右側將進入阿爾薩斯平原,以萊茵河(Rhein/Rhin)為屏障。該軍團的行動必須與第2軍團協同。作為前期作戰準備,第7軍與第8騎兵師必須以最快速度通過貝爾福(Belfort)等隘口入侵上阿爾薩斯,朝科爾馬(Colmar)方向推進,任務是以攻勢行動牽制住企圖穿越孚日山區的德軍,並鼓動當地人民起義。此外,入侵部隊也負責破壞巴塞爾(Basel/Bâle)車站與萊茵河上的橋樑,並監視納布里薩克(Neu-Breisach/Neuf-Brisach)要塞。第2軍團須完成向沙托薩蘭(Château-Salins)、薩爾布呂肯(Saarbrücken/Sarrebruck)總方向進攻的準備,確保佔有南錫的橋頭陣地為攻擊發起據點。配屬該軍團的第2後備師群,於南錫的北面集結,防禦德軍從梅斯地區發動打擊軍團左側翼的行動。

由於右翼攻勢較先發動,法軍在圖勒—南錫與貝爾福之間集結了2個強大的軍團。第1軍團在南面,由杜貝(Augustin Dubail)指揮,有259000人;第2軍團在北面,由德卡斯特諾(Édouard de Castelnau)指揮,有315000人。第1軍團由第7、8、13、14、21軍,第6、8騎兵師,1個有12個連的重砲群組成。第2軍團則包含第9、15、16、18、20軍,第2、10騎兵師,1個有17個連的重砲群,第2後備師群(第59、68、70後備師)。

霞飛:法國陸軍元帥,1914年參謀總長(資料照,Wikimedia Commons)

二、戰役過程

如果洛林—孚日戰場自始即為次要行動的所在地,而當地德、法部隊的主要目標就是牽制對方的兵力,使之無法馳援決定性會戰,為何在實際的戰役過程中,德、法兩軍竟有完全不同的表現?

1914年8月7日,法軍入侵阿爾薩斯南部。德第7軍團司令部在最高統帥部許可之下,進行了強硬的反擊。雖然投入了2個軍(第14、15軍),遭到重大損失,卻未能以預期的坎尼(Cannae)式包圍殲滅敵軍,反而延誤北上與第6軍團會合的時間。第7軍團的成功反擊,讓法軍將右翼頂端推至萊茵河以縮短防線,節約守備兵力用於他處的希望落空。但這個局部的小勝利,卻開始影響整體的規劃:在部署指令中明確地說明要放棄阿爾薩斯南部,以第6、7軍團的兵力集中為優先。最高統帥部不能堅持大方向,下級指揮部也未遵守部署指令的要求。這個現象隨後將不斷地重複。

法軍方面,在確認德軍侵犯了比利時中立後,便於2日晚間決定採用第十七號計畫的「北方攻勢」想定。第5軍團的主力向左翼移動,讓原先部署於第二線的第4軍團插入第3、5軍團之間,整個軍團都移動到凡爾登以北。霞飛在軍團司令會議中明確說明兩個攻勢的結合:一個在洛林,另一個在凡爾登—圖勒一線以北。他強調,右翼在洛林的行動旨在牽制大量敵軍,以利左翼行動的發展。洛林的第2軍團在必要時得交出2個軍,供他調派至左翼增援。自此,法軍在洛林—孚日地區只是次要行動的作戰概念就確定下來。

法軍第1軍團在阿爾薩斯南部的挫敗,與德軍在比利時明顯的主要攻勢跡象,都未能動搖霞飛的意志。8月11日,決定於14日以第1、2軍團的內側翼為攻擊主力,發動對洛林的攻勢。他也將法軍最右翼的部隊進行整編,組建1個阿爾薩斯軍團,由波將軍(Paul Pau)指揮,下轄第7軍與第8騎兵師(兩個單位的指揮官稍後即被撤換),第1後備師群(預計18日抵達),5個山地營(預計13日抵達),與第44師(預計15日抵達)。

8月14日,德第7軍團收到來自駐瑞士武官的情報,指出第6、7軍團當面的法軍可能多達15-18個軍。如果屬實,就是優勢敵人兵力,在部署指令中,這是進行另一個行動的先決條件。第6軍團快速地反應,下達大規模後撤的命令,將退向薩爾河一線。法軍也在同一天開始前進。霞飛完全明白從梅斯與聖特拉斯堡兩大要塞群之間深入,法軍兩側翼面臨的危險。因此他嚴格管制法軍前進的速度,一次僅推進短短的5公里,便停下來掘壕固守。加上此時在北邊比利時境內,陸續發現多個軍級單位德軍的行動,讓他開始擔心德軍右翼行動的規模。德第6軍團司令部根據法軍猶疑的態度,研判對方可能與自己的任務相同,只是要將敵人兵力牽制在原地。

8月17日,最高統帥部派聯絡官至第6軍團,希望第6、7軍團向北撤退,據守尼耶德陣地與梅斯,阻止法軍前進至主力的左側翼,不支持在帝國領地內發動勝算不大的攻勢。司令魯普雷赫特承認正面攻擊的劣勢,但他認為重型火砲可顯著增加攻擊威力。德門辛根則擔心持續後撤會削弱部隊的士氣,認為進攻的風險小於被動防守。最後,第6軍團的立場是,除非最高統帥部下達正式命令,否則將發起攻勢。聯絡官無法說服第6軍團司令部,竟將決定權留給對方。為了確認攻擊決定不會被否決,德門辛根於18日去電副參謀總長史坦(Hermann von Stein)。據說,史坦回應道:「不,最高統帥部不會阻止你們發動攻擊。你們要為自己的行動負責。根據自己的良知決定吧!」德門辛根則回答:「已經決定了!」。

8月19日,德第6、7軍團各軍收到攻擊命令,攻擊發起時間為20日0500時,企圖以出其不意的攻勢奪取先機。第6軍團司令部的攻擊部署,顯示德軍對法軍情報掌握的程度很高;除了難以避免的正面攻擊外,也安排了側翼包抄的兵力,證明王儲與德門辛根具備水準以上的作戰能力。一戰後德軍針對敗戰進行檢討時,第6軍團停止後撤轉為攻勢的這個決定,受到諸多批評,小毛奇甚至視之為「抗命」。但實際上,當時最高統帥部根本未曾嘗試約束或限制第6軍團的攻勢。

8月20日德軍發動攻勢時,法軍正緩慢地前進,德、法兩軍正面衝撞,演變成激烈的遭遇戰。雙方的部隊捉對廝殺、各自為戰,寬廣的正面上,結合了洛林地區的茂密森林與崎嶇山地,戰線犬牙交錯。法軍的作戰缺乏互相協調而軟弱無力,德軍則以強大的決心與火力猛烈攻擊。當天下午,法第2軍團被迫撤回法境之內,依賴南錫要塞提供的堅強防禦自保。21日第1軍團也開始後撤。霞飛對這個挫敗十分意外,他認為法軍右翼的兵力絕對足夠抵擋德軍左翼的攻勢。他判斷目前不宜從第2軍團抽調兵力,於是下令停止第9軍的裝載(18日的決定,目的在增強左翼第5軍團;第18軍已啟程西行),將該軍交還第2軍團,並要求第1軍團確保右側翼安全。此時,霞飛才真正認識到德軍右翼在比利時的行動規模遠超過先前估計,但他依舊樂觀地想以強大的攻勢來回應。他判斷,德軍要在默茲河(Meuse)以北進行大規模機動,只能以別處兵力密度下降為代價。法第1、2軍團的正面,敵軍正發動攻勢,就代表在盧森堡的德軍兵力密度是最低的,對第3、4軍團在此發動攻勢有利。如果行動成功,就可將入侵比利時的德軍右翼與其他部隊切斷聯繫,隨後加以包圍殲滅。

(相關報導:

台灣新冠肺炎確診新增8例 2個案今死亡、累計 5死!

|

更多文章

)

這時整個法軍的作戰重心已經北移。即使如此,北面攻勢成功的前提,是在洛林—孚日的右翼不被德軍突破。因此,當霞飛得知第2軍團打算放棄南錫,退往圖勒重整時,便意識到右翼出現大缺口的危險。於是他堅持第2軍團盡所有努力在南錫固守24小時,以免北方的主要行動受到衝擊。21日2200時,由於德軍在距默爾特河20公里處停止追擊,第2軍團的情況才穩定下來,除第15軍外,第16、20軍都已進行重整。從霞飛的回憶錄中可發現,德第6、7軍團發起的這個攻勢,在某種程度上確實起了「誤導」法軍對德軍兵力配置評估的效果:法第9軍的調動被取消,使第5軍團無力抵抗德第1、2軍團的重壓而崩潰;錯估德軍中央的兵力強度,發動了阿登山區攻勢(Bataille des Ardennes),造成傷亡慘重的挫敗。德門辛根決定在默爾特河之前停下,未深入追擊以擴大戰果,其實也與所擔任的次要行動角色相符。

8月30日,最高統帥部負責重砲調度的包爾(Max Bauer)少校來到第6軍團司令部,提到最高統帥部預期法軍將建構強大的防線來阻擋德軍右翼,為了破壞敵軍這個企圖,第6軍團需快速穿越圖勒與艾皮納勒之間的隘口攻擊敵人的側翼,並取得決定性戰果。任務一變再變。當初希里芬(Alfred von Schlieffen)苦心設計繞經比利時的大迴旋機動來避開的這道銅牆鐵壁,現在反而要缺乏攻城重砲、兵力薄弱、疲憊不堪的第6軍團進行正面突破。包爾建議先攻佔南錫陣地為準備措施,以減少渡河時所需掩護的區域。這並非全無道理,問題在第6軍團有無足夠實力攻下這個要塞化的山頭?包爾樂觀地估計3天的時間便足夠,他將提供梅斯要塞的所有重砲來支援這個行動。8月31日,第6軍團司令部下達攻擊南錫命令。但僅在幾小時後,最高統帥部又下達新命令:第6、7軍團的核心任務是牽制住同等規模的法軍,攻擊南錫陣地已正式列為不必要行動,只需要建立強大的監視兵力;渡過摩塞爾河的任務不變,但如果無法在最短時間內執行渡河行動,則准許第6軍團放棄任務退出法境。

9月1日,第6軍團內部對是否立即攻擊南錫出現意見分歧。德門辛根急於發動攻勢,但受到其他參謀與指定進攻各軍代表的反對,只得推遲進攻行動。9月2日德門辛根親自前往最高統帥部,爭取到攻擊南錫的許可。9月4日開始的進攻,先以右翼接近南錫,左翼前進艾皮納勒,目標仍在渡過摩塞爾河。原屬第7軍團的單位在孚日山區茂密的森林中奮戰,遭到擁有適合山區作戰武器的法軍精銳山地師壓制而傷亡慘重。最高統帥部得到的情報顯示,法軍正從圖勒—艾皮納勒地區撤出2個軍(霞飛此時已在部署馬恩河的全線反攻);遂於5日下令第6、7軍團盡快渡過摩塞爾河牽制法軍,使其無法西向增援。但是德門辛根卻認為強行突破要塞防線並非當務之急,寧可等待法軍全面後撤再尾隨追擊。

5日,德軍開始實施彈藥消耗管制,明令禁止在野戰行動中以重型榴彈砲為火力支援。210 mm重砲原先是用於摧毀敵方要塞與防禦工事的機動火砲。但由於具有9.4公里的優異射程(當時一般野戰砲只有3-4公里射程),與發射120公斤砲彈的強大威力,常被用於攻擊法軍砲兵的反砲任務,導致極大的彈藥消耗。砲兵彈藥短缺開始成為雙方作戰進行的重大困擾。法軍甚至已被迫使用淘汰的黑火藥來射擊過時的黑火藥砲彈。德國最高統帥部的軍械主管更親自到第6軍團司令部,調回由梅斯支援的150 mm重砲與彈藥,還取消已經短缺的130mm彈藥補給。南錫野戰防禦工事已具備稍後強固塹壕的雛形,德軍現有火砲無法輕易造成破壞,只是徒然浪費彈藥而已。德門辛根自己的砲兵參謀都建議停止攻擊南錫,但德門辛根執意繼續攻擊;對他而言這不僅是榮譽問題,還是攻勢失敗責任歸屬問題。血腥的陣地戰又持續了幾天,最後在各軍參謀長一致要求之下,才在9月8日終止攻擊行動。直到馬恩河會戰結束,洛林—孚日地區不再有大規模戰鬥。

德國210 mm重型榴彈砲(資料照,Wikimedia Commons)

在德軍參謀本部制訂的作戰計畫中,右翼與中央的攻勢為主要行動(經過比利時、盧森堡),左翼第6、7軍團在帝國領地擔任的是保護主力左側翼,與牽制敵軍的次要行動。一直到8月22日之前,第6軍團的行動,確實是基於對本身任務在整體作戰中之角色的正確理解而展開的:面對優勢兵力的法軍攻勢,決定先行後撤;在法軍前進速度極為緩慢,顯露牽制作戰企圖之際,發動有限度的反擊,並對法軍造成心理上的衝擊。戰後認為王儲年輕氣盛、衝動地發動攻勢的批評,並未以戰役全局的角度來分析。此時北面比利時境內的主要行動正在展開,如果第6、7軍團沒有採取上述行動,霞飛可能更早將法軍第1、2軍團兵力北調,或許在阿登攻勢中就已將德軍右翼與中央的聯繫切斷,一戰可能就以德軍慘敗結束。魯普雷赫特與霞飛分別在不同時刻做出正確的決定,避免了各自的軍隊在開戰初期的潰敗,但卻讓這場血腥戰爭又持續了四年之久。

(相關報導:

台灣新冠肺炎確診新增8例 2個案今死亡、累計 5死!

|

更多文章

)