提到19世紀末到20世紀中葉給中國帶來最大影響的外國,日本如果自稱第二,恐怕俄國、英國與美國都不敢自稱第一。日本因為在1931年到1945年之間發動侵華戰爭的原因,被兩岸三地廣大具有「中國情懷」的人士視為百年來最窮凶惡極,而且不可饒恕的侵略者。

就連老一代反共的國民黨人士,也將日本對中國的侵略視為中共壯大的關鍵原因。反之為了與中華民族主義進行對抗,島內獨派人士則極盡所能的美化日本殖民統治台灣的歷史。前總統李登輝先生,甚至以「最有良心的統治」來形容日本對台灣的殖民。

甚至為了抹煞中華民國對台灣行使主權的正當性,日本殖民統治還多次為獨派人士拿來和蔣中正、蔣經國的統治進行對比,前者被形容為「開明與現代化」的,後者則是「黑暗腐敗與落後」的。尤其是沒有經歷過日據與兩蔣時代的「覺醒青年」,對此更是深信不疑。

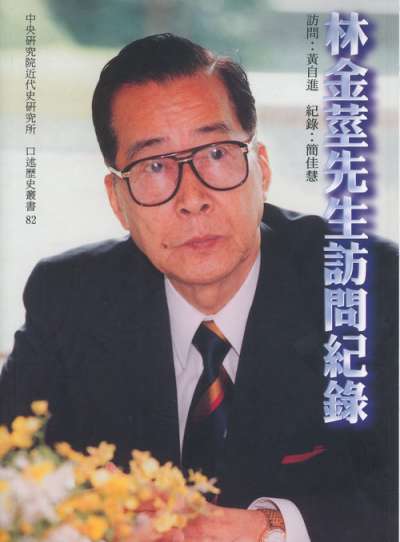

那麼,日本又是怎麼看待20世紀的中國近代史呢?對於兩岸分治之後的國共關係,還有台灣未來的統獨又是什麼樣的立場?關於這點,我們可以從中研院出版的《林金莖先生訪問紀錄》去探一個究竟。林金莖先生是誰?為什麼他的訪問有說服力,就由筆者來為各位讀者一一解釋。

《林金莖先生訪問紀錄》中記載林金莖對於近代中日關係的看法。(取自中研院近代史研究所)

台籍中華民國外交官

林金莖先生1923年出生於日據台灣的台南州北門郡佳里庄,是位不折不扣接受過日本教育的台籍本土精英。不過在台灣光復以後,他沒有因為反對國民黨的統治而走上「台獨」的道路,也沒有因為狂熱的民族主義信仰去擁護中國共產黨,而是成為到上海復旦大學就讀的台籍公費生。

後來憑藉著對日本的瞭解,林金莖進入了中華民國政府的外交體系工作,還先後擔任過蔣中正總統、蔣夫人宋美齡女士以及蔣經國總統的日語翻譯。1972年中日斷交期間擔任中華民國駐日大使館政務參事官的林金莖,因為長年在外交第一線與大陸交鋒的原因,對中共政權自然是沒有好印象可言。

林金莖曾任蔣宋美齡(中)、蔣中正(右)的日文翻譯。(資料照,美聯社)

不過有趣的是,根據日本旅台作家本田善彥考證,早年中共推動對日外交依賴的也是林麗韞、郭平坦以及陳妙琳等成長於日據台灣的台籍左派人士。雖然替兩岸各自的「中國政府」服務,信仰不同的意識形態,但林金莖與林麗韞卻有著極為類似的背景,是同鄉也都是來自台灣的「日本通」。

這讓身為本省人的林金莖,在看待這些替中共服務的台籍外交官時,也難免產生類似於內戰戰場上國共兩軍官兵看待彼此時,那種「既是敵人也是兄弟」的複雜情緒。所以雖然是本土精英,而且後來還在李登輝總統底下繼續推動台日關係的發展,林金莖先生在國族認同上仍是「大中國主義者」。

對於台灣未來是統是獨,他認為中華民國既然是民主國家,那麼一切就端看2,300萬同胞自己的決定。只是林金莖先生在訪談中,仍告誡讀者「法理台獨」不會獲得美國的支持。同時他還主張,中國大陸最終會往民主化道路上前進,而台灣最好是不要在這個過程中缺席。

(相關報導:

許劍虹觀點:另類老兵─與軸心國陣營站在一起的中國軍隊

|

更多文章

)

可見「終極統一」、「和平統一」與「民主統一」,仍然是這位台籍外交官內心的強烈主張。他反對所謂的「本土化」與「去中國化」教育,更對民進黨政治人物否定先總統蔣公的言論深惡痛絕。因為這在他看來,不只是扭曲了台灣人的是非價值觀,而且還嚴重影響對日本的民間外交。

感恩蔣公「以德報怨」

在接受中研院訪談的過程中,林金莖先生多次表示台日雙邊關係能夠穩定發展至今的一個重要原因,來自於戰後蔣中正委員長對日本實施「以德報怨」的政策。由於這樣的一個政策,日本投降之際留在中華民國土地上的200萬名日軍與日僑得以在不受到中國人報復的情況下平安回到祖國。

雖然根據紀錄片《一寸河山一寸血》導演陳君天先生的說法,蔣中正在抗戰勝利的演說當中並沒有提到「以德報怨」這四個字,用得是「不念舊惡」及「與人為善」,但是這200萬日本人確實是國民政府寬大政策的受益者。而如果要把漫畫家水木茂先生的觀點納進來的話,受益者可能還不是只有200萬人。

因為按照原先盟軍的佔領計畫,戰後日本是要由美國、中華民國、大英國協以及蘇聯分割佔領的。就如同二戰結束時由美國、英國、法國還有蘇聯分割佔領的德國一樣。假若這個計劃真的實現,那麼日本國土勢必會伴隨著冷戰降臨而分裂成兩個國家。

在蔣中正的反對下,日本免於像德國一樣分裂成兩個國家的危機。圖為大批東德民眾翻過柏林圍牆的一刻令世界動容。(資料照,中評社)

起碼在劃分給蘇聯紅軍的北海島,勢必會出現一個類似於東德或者北韓的共產主義政府。劃分給中華民國的四國地區,亦可能隨著大陸淪陷而落入蘇聯的勢力範圍,或者是由親近中共的日本人成立另外一個紅色政權。可能即便是到了21世紀的今天,日本都還會處於南北割據的局面。

然而蔣中正委員長卻從反共反蘇的角度出發,堅決反對同盟國分割佔領日本的計劃,讓美軍成為唯一主導戰後日本發展的力量。日本從而能夠在美國的大力扶持下,發展成現在我們所認識的經濟大國。無論當年蔣中正的建議,對美國的佔領政策發揮了多大影響,他都被視為現代日本的「再造之父」。

而水木茂上述的觀點,就在《林金莖先生訪問紀錄》中收錄的前大阪市議員中山正暉訪談中得到了響應。中山正暉表示:「家父也常跟我說,戰爭結束後由於蔣介石先生的堅持,日本領土得以保持完整,免於遭到蘇俄佔領,這對日本戰後復興有很大的幫助,因此我們也非常感念蔣介石先生的恩德。」

往來於台日兩地那麼多年,對於日本人心中的「蔣中正情節」,林金莖先生很有體悟。他在訪談中提到,這種對蔣中正先生的情感尤其在推動台日雙方外交關係上特別有幫助。參加「日華親善協會」的倉田信靖教授,就指出日本人有兩點必須要感念蔣中正。

蔣中正對日以德報怨、阻止日本遭佔領分裂,取得日本人的信任和感激。(資料照,取自網路)

他表示:「蔣先生當時對日本的政策令日本人永生難忘,一是以德報怨,讓日本維持既有的天皇體制,再者放棄對日索賠戰爭損失,以第一時間將滯留於中國的日本戰俘及其家屬遣送回國,並首先主動放棄中國軍隊進駐日本,阻止蘇聯軍隊進駐北海道。」

包括中山議員以及倉田教授在內,有太多太多的日本人當著林金莖先生的面強調「如今日本能成為一個完整獨立的國家應該感懷蔣介石先生的恩澤」。因此當民進黨政府推行「去蔣化」政策,並當著日本訪台友人的面強調「蔣介石與他們沒有關係」的時候,確實讓這些「日華親善協會」的成員深感驚訝。

(相關報導:

許劍虹觀點:另類老兵─與軸心國陣營站在一起的中國軍隊

|

更多文章

)

根據林金莖先生的回憶,民進黨這些「數典忘祖」的言行完全沒有辦法為老一輩日本友人所接受。深知蔣中正歷史地位不可動搖的他們,甚至會當著民進黨人的面反問:「難道台灣希望繼續為日本殖民地,或成為中華人民共和國不可分的領土嗎?」

對中國人的虧欠心理

按照林金莖先生的分析,日本人對蔣中正的報恩情節,確實為台灣推動對日外交帶來巨大的有利因素。可任何事情都是有利就有弊,因為日本人在對蔣中正感恩戴德的同時,對中國人也懷抱著巨大的歉疚感。而這樣的歉疚感,往往是在對待對岸中共政權的時候才存在的。

日本人尤其在處理台灣問題的時候,最容易受到此種歉疚感影響。為此林金莖強調:「戰後以來,日本一直無法擺脫侵略者的罪惡意識,尤其是對中國更是歉疚。這種歉疚致使日本無法對中國大陸採取強勢,影響所及,自然是日我兩國關係的發展,常常要受中國大陸的牽制。」

二戰時日軍在中國戰場上,面對的主要敵人是蔣中正領導的國軍,這點沒有一個日本人會含糊。所以戰後第一任日本首相吉田茂,在1952年遭到美國施壓不得與中華民國政府簽署《中日和平條約》的時候,就是以日軍在中國戰場上與國軍交手為理由,合理化自己以台灣代表全中國的行為。

友台議員中山正暉在1978年,也是以同樣的理由反對日本與中共簽署新的和平條約。他指出:「日本侵略中國時,對手是中華民國政府,那時中國共產黨政權還沒有成立,為何要和一個未成立的政權簽訂和約,而把原來與我們發生戰爭的對象棄置一旁?這是不合情理的。」

南京大屠殺日本人活埋中國人,導致日本處理對中關係時經常存在歉疚感。(維基百科)

可是對於更多的日本人而言,中日戰爭的主要戰場畢竟還是在中國大陸,受害者也是以1949年後取得中華人民共和國國籍的大陸居民居多。更何況遭受日軍虐殺的,除了有南京大屠殺與重慶大轟炸等來自「國統區」的受害者外,還有來自「解放區」的三光作戰受害者。

中共領導的8路軍、新4軍同樣也在與日軍作戰,這些事實導致撤退到台灣的中華民國政府,沒有辦法在日本人心目中獨佔中日戰爭受害者的光環。蔣中正領導對日抗戰,但是對日抗戰發生在中國大陸的事實,更是讓日本政府、日本商人、日本媒體人以及日本文化人找到了一個遊走兩岸的最好操作空間。

信仰社會主義的日本左派,先天上就與中共親近,並把延安視為打擊軍國主義的中流砥柱。然而在那個日本還處於駐日美軍高度佔領與監控的50年代,與中共靠攏又普遍被日本右派視為彰顯自身民族主義的不二法門。這些力主與中共建立關係的日本極右派,就包括了1957年當選內閣總理大臣的岸信介。

岸信介是現任日本內閣總理大臣安倍晉三的外公,在中日戰爭爆發後一度出任過滿洲國實業部總務司司長,所以對中國大陸市場的潛能有詳細的瞭解。基於這樣的認識,還有對滿洲白山黑水土地的情懷,他與20年代在東北擔任過日本總領事的吉田茂一樣傾向於承認中華人民共和國。

岸信介(左)刻意塑造自己反共的形象。右為古藤榮作(右)(作者提供)

可是來自美國的外交壓力,卻逼得吉田茂不得不改變原先的政策,轉而繼續承認台北的中華民國政府代表全中國。岸信介上台之後,為了降低美國對自己的懷疑,也刻意將自己塑造成「反共先鋒」。他甚至在1957年訪問台灣時,公然支持蔣中正反攻大陸的國策,以沖淡其狂熱民族主義者的形象。

(相關報導:

許劍虹觀點:另類老兵─與軸心國陣營站在一起的中國軍隊

|

更多文章

)

表面上反共的岸信介,實際上是想方設法防止日本被捲入兩岸還有美國與中共之間的衝突。所以在1958年八二三砲戰之際,他公然反對駐日美軍使用日本的軍事基地來增援金門前線的國軍。為了維護自己家族的利益,岸信介即便是在自己下台之後,仍想方設法把自己偽裝為「反共主義者」。

然而這位被林金莖先生稱為「家人」的岸信介,到了日本與中華人民共和國建立邦交,並且簽署《中日和平友好條約》之後的80年代,終於還是不想繼續裝下去了。就與過去在日據台灣待過,對台灣有特殊情感的日本人一樣,曾經擔任過滿洲國官員的岸信介,對中國東北也有強烈的思念。

岸信介在1980年,曾經透過親信大日向一朗詢問林金莖自己可否接受中共邀請訪問東北。結果林金莖請示中華民國外交部,得到的指令是「予以勸阻」。於是在台灣方面的反對下,把自己塑造成「反共先鋒」的岸信介只能夠暫時放棄訪問東北的想法。

雖然表面反共,岸信介的內心一直想造訪「東北老家」,卻遭林金莖拒絕。(資料照,取自網路)

但是就跟張學良一樣,造訪「東北老家」的念頭始終無法為岸信介從腦海中移除。所以到了1983年,岸信介居然又透過時任日本外相的安倍晉太郎,即安倍晉三的父親聯繫林金莖,再度表達想「回家」的意願。就連岸信介過去在滿洲國任官時的女傭與秘書,都被中共請了出來當作邀請他回去的「殺手鐧」。

結果林金莖居然一點面子都不給,當著安倍晉太郎聯絡人藤田義雄的面怒斥這位日本外相。他表示假若岸信介留在東北的女傭與秘書真的想要見他,就應該親赴日本與首相會面,而不是勉強年邁的岸信介「回歸」大陸。在痛斥安倍晉太郎外相的過程中,林金莖甚至連「不孝」兩個字都罵出來的。

無法取得台灣認可訪問大陸的岸信介,最後只能夠透過安倍晉太郎打電話向林金莖道歉,表示自己「沒有回東北的意願」。雖然林金莖在訪問中給岸信介留足了面子,但筆者怎麼樣看,都覺得身為民族主義者的林金莖先生,是在透過另外一種方式處罰這位曾參加侵華戰爭的經濟戰犯。

懲罰這位戰犯的武器,就是利用岸信介對東北親如故鄉的情感,還有他對中國人的「愧疚感」。直到1987年岸信介過世為止,他「回家」的遺願始終無法實現。也因為無法回到大陸與中共實現「和解」,岸信介直到今天在對岸官方的宣傳中仍極為負面,成為了這位日本前首相永遠的遺憾。

日本人的「兩面性」

從上面各種描述,可見日本人對海峽兩岸各種的複雜情緒,早已為林金莖先生所精確掌握。遊走兩岸的習性一旦從歷史層面走上政治層面,日本人的投機性格更是一覽無遺。這充分體驗在中日斷交之後,那些打著「友華」或者「親台」名義同時從兩岸拿好處的日本政客。

這裡要先特別解釋,自1972年日本與中共建交以來,日本方面一律以「日中關係」來形容與大陸的互動。與台灣方面的關係,在兩蔣時代則是以「華」來稱呼中華民國政府。要等到李登輝上台民主化,尤其是實現了政黨輪替之後才使用「台」來代表台灣。

所以跟前面提到的「日華親善協會」一樣,在日本所有名稱前面掛有「日華」兩個字的組織,立場上都偏向中華民國。這些組織當中最有名的,就是所謂的「日華議員懇談會」。然而參加「日華議員懇談會」的日本議員,許多卻又同時加入「日中友好議員聯盟」,和台北、北京都發展「親密關係」。

(相關報導:

許劍虹觀點:另類老兵─與軸心國陣營站在一起的中國軍隊

|

更多文章

)

中山正暉在訪談中,就透露了一個極為驚人的消息,那就是向來以「反華形象」示人的前東京都知事石原慎太郎,過去擔任議員的時候就已經是一個「表面反共,骨子裡親共」的「偽君子」。他雖然在1975年蔣公病逝後,親自赴台灣向這位「日本恩人」致意,但卻在回國後又主張深化與中共的關係。

中山正暉揭石原慎太郎「表面反共,骨子裡親共」的「偽君子」。(資料照,翻攝石原慎太郎官網)

石原慎太郎甚至還在1978年的議會表決中,支持日本與中共簽署《中日和平友好條約》。中山正暉指出:「很遺憾的是,在表決時,眾議院只有三位議員反對。在此我必須聲明,日前東京都知事石原慎太郎表示當初他也反對日『中』和平友好條約,事實上當時他是贊成和中國大陸簽訂和平友好條約的。」

對於日本人這種在兩岸間搖擺的性格,中山正暉也毫不避諱的在中研院訪談中承認。他不無遺憾的強調:「早期在日本有一個反共團體稱為『青嵐會』,共有33名成員。大家誓言反共,誓死保衛中華民國,因此也曾橫行一時,眾人並認為這是一個非常有戰鬥力的組織,但真正面臨情況時,只剩下四個人。」

可見要日本人跟美國眾議員周以德(Walter Judd)或者參議員高華德(Barry S. Goldwater)一樣,從一而終支持的支持中華民國,不去與中共方面打交道幾乎是沒有可能的。許多與林金莖友好的日本議員,亦擺明自己不可能不與中共發展關係,並感謝林金莖先生的「寬容」。

比方說前參議院議長扇千景,就這樣形容她與兩岸之間的特殊關係:「我覺得林代表心胸非常寬大,熱情,而且有一顆體諒的心,為什麼這麼說呢?最近日本與中國大陸正在慶祝建交30周年,我們有各式各樣的慶祝活動,而我也正是這項慶祝活動的負責人,為此我剛從北京回來。」

扇千景的這段話,證明到了21世紀以後的2002年,就連曾經干預岸信介回大陸訪問的林金莖,也順應現實接受日本人這種嘴巴上講「一個中國」,實際上卻行使「兩個中國」政策的手法。畢竟只有靠著這樣的方式,台灣才能在東京與北京有正式邦交的情況下發展對日本的實質關係。

擁抱本土台灣?

進入90年代以後,台灣在李登輝帶領下不僅實現了民主化與多元化,甚至還走上了「本土化」及「去中國化」的道路。尤其是在開宗明義反對兩蔣父子的民進黨上台後,日本就不能光依賴過往與蔣中正的特殊關係來維持與台灣之間的實質關係。

前總統李登輝帶領台灣走上「本土化」及「去中國化」的道路。(新新聞資料照)

對亟欲拉攏台灣制衡大陸的日本政治人物而言,走上「去中國化」路線的台灣實在是一個意識形態上不可多得的好夥伴。更讓他們鼓舞的是,這些主張台獨的本土政客,反對的只有中國國民黨這個「外來政權」。對於過去日本的殖民統治,獨派不只沒有反對,而且還給予100%的美化。

本土派及獨派的「日本情節」,讓對自己國家到了90年代都只配享有「經濟巨人,政治侏儒」地位的日本政客填滿內心空虛。李登輝、金美齡、蔡焜燦與許文龍等「多桑世代」,更是讓年輕一代的日本知識份子著迷,滿足他們民族主義的渴望。

以《台灣論》作者小林善紀為代表的新一代「親台派」作家,如雨後春筍般的在日本出現。靠著來自李登輝與民進黨對殖民主義的緬懷,甚至於對「大東亞聖戰」的肯定,他們對蔣中正不再心懷感念,對大陸的戰爭受害者亦不再有愧疚感,取而代之的是要與台灣聯合起來「抗衡中國」的頑強信念。

(相關報導:

許劍虹觀點:另類老兵─與軸心國陣營站在一起的中國軍隊

|

更多文章

)

目睹到本土勢力在台灣的崛起,就連許多感念蔣中正的日本政治人物都不得不重視起過去日據時代的歷史。比方前面提到的倉田信靖教授就指出:「在歷史上,台灣曾經是日本領土的一部份,因此我們視台灣人民為自己的同胞,基於對台灣人民關懷,我們很願意對台灣盡一些心力。」

這種公然把台灣視為自己領土,並且把島上居民視為「同胞」的言論,不只是中共聽了刺耳,恐怕就連林金莖這些接受中華民國政府栽培的台灣人都無法接受。然而在進入21世紀之後,我們卻無法否認台灣與日本的關係相當層面上要靠這樣的日本人來維繫。

當然日本政治人物親近民進黨,不會只是因為他們對台灣還有領土野心,或者是崇拜往日的軍國主義。比如前面提到的中山正暉議員,他們一家人從父親那一輩的人算起就反對日本向中國開戰。而且「反共不反華」的他,並不支持台灣脫離中國的範疇,僅主張同時承認北京與台北的「兩個中國」政策。

更重要的是,中山正暉認為成為強權的中華人民共和國已經是台灣與日本的共同敵人。所以他不只支持台灣重返聯合國,還認為在美國不值得信任的情況之下,日本與台灣應該發展同盟關係。伴隨著連戰上台還有中國國民黨開始對大陸採取和解政策,想必中山正暉繼續支持國民黨的可能性微乎其微。

前總統馬英九執政時期台日關係遠不如其他總統執政時候。(資料照,甘岱民攝)

即便是對大陸還有所提防的馬英九執政時,中華民國政府重視的也只是與美國之間的安全合作關係。留學美國的馬英九對日本不僅陌生,而且還參加過保釣運動,對於許多日本人來講是不折不扣的「反日人士」。所以馬英九時代的台日關係,其實是遠不如李登輝、陳水扁還有蔡英文執政時那般緊密。

可雖然如此,這是否就代表日本將會為了台灣,毫無底線的與中國大陸撕破臉,甚至於派遣自衛隊為台獨打仗?答案其實是否定的,因為雖然對台灣友好的對象已經從往日的蔣中正轉移到今日的李登輝、蔡英文,但是日本人「兩面討好」的個性可完全沒有改變。

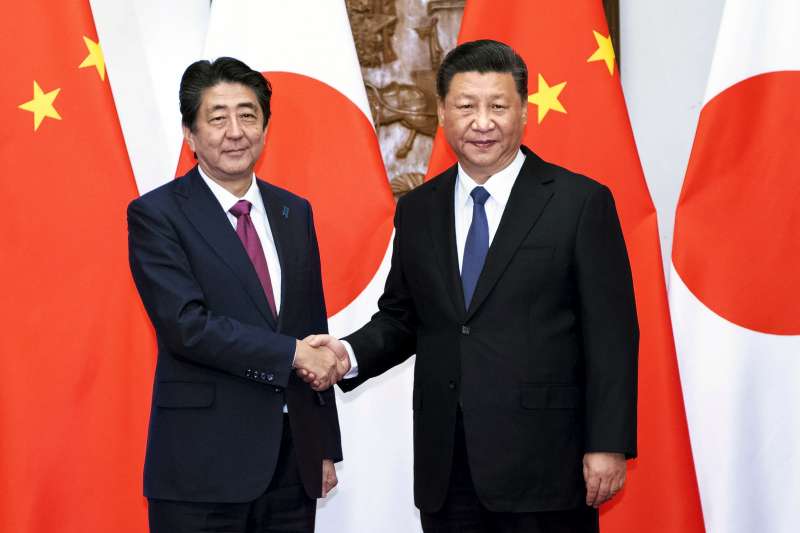

2018年10月26日,日本首相安倍晉三在北京會見中國國家主席習近平。(資料照,AP)

關於這一點,其實從去年10月份安倍晉三訪問北京,並得到空前歡迎的情況來證實。因為日本不是只在兩岸之間遊走,而且還在中共與美國之間游走。在川普總統宣佈美國退出TPP,並且對日本盡一切嘲諷之能事的同時,擺在安倍晉三眼前唯一的選擇就是加入一帶一路計劃,努力改善與中共的關係。

至於提到日本人對台灣的特殊情感?關於這點,林金莖先生倒是給了十分專業的敘述:「中日斷交雖是我國對日外交的一大失敗,但歸咎其原因,主要在於中共擁有13億人口的龐大市場。加以日本自「九一八事變」以來,便有很多人移往中國東北開墾,他們對中國大陸有一份『同文同種』的情感。」

從中共連岸信介的女傭與秘書都找得出來的情況來看,大陸要與日本玩這種感情戲,資源比起台灣實在是多太多了。因此認為日本「非台灣不可」,甚至還要違背《憲法第9條》,派自衛隊出兵支持台獨的人,在筆者看來實在是天真到不行。

與日本維持友好的關係,從台灣的利益出發確屬必要。可比起對台灣有安全承諾的美國而言,認為日本能夠在國防合作上提供國軍支持者,實在是過於異想天開。反而是林金莖先生,在去世前做出了合乎現實的評價:「我國目前單方面對日本提高待遇,期盼日本趁此機會相對改善對我關係,未免過於一廂情願。」

(相關報導:

許劍虹觀點:另類老兵─與軸心國陣營站在一起的中國軍隊

|

更多文章

)