「學界探討蔣中正對淞滬會戰之戰略時,常指出蔣有意藉擴大上海戰事,誘使日軍由北往南之進攻軸線,轉變為由東向西仰攻之不利態勢。會戰後,國軍雖傷亡慘重,但迫使日軍作戰重心南移,可說獲得了戰略上的成功。此一「軸線移轉說」遭到許多質疑,正反意見紛陳,至今仍未有定見」──蘇聖雄:《蔣中正對淞滬會戰之戰略再探》(國史館館刊第四十六期/2015年12月,頁61~101)

抗戰前夕中國與日本經濟與軍力比較

抗戰爆發那一年(1937年),中國政府一年的財政預算約為4億美金(11億6,000萬元法幣),日本則高達66億6,000萬美元。當時中國人口總數約為4億5,000萬至5億人,日本則不足1億人,因此日本之國民生產總值為中國之15倍之多,而日本人平均國民所得為中國的70倍。日本的產業結構,1930年重工業和輕工業的比例為38:62,到1932年,以軍工工業為主的重工業和輕工業的比重改變為58:42。為侵略戰爭扎下了堅實的基礎。在1937年時,日本的軍事預算,陸軍為7.3億日圓、海軍為6.8億日圓──總計14.1億日圓(註一)。以1939年,1美金可兌換4日圓的匯率來計算,14.1億日圓約等於3.525億美金(註二),這個數字跟整個中國全年的財政預算差不多。

中華民國在「七七事變」之前,兵役制度尚在初創階段,因此採行的是徵募併行辦法,不但制度不夠完善,其中也有不少弊病(註三)。當時陸軍部隊計有步兵師177師,獨立步兵旅60旅,獨立步兵團43團,騎兵師9師,騎兵旅5旅,騎兵團3團,砲兵旅4旅,砲兵團18團,砲兵營15營,工兵團2團,交通兵團3團,通信兵團2團,憲兵團11團3營,官佐共136,000餘員,士兵1,893,000餘人,合計2,029,000餘人。而其中有配備德製武器的一流作戰部隊只有80,000人(註四)。同一時期,空軍擁有飛機600架,其中作戰飛機305架,實際能作戰的只有223架(另外一說是只有91架可用),能執行任務的飛行員只有620人,最糟糕的是──飛行員的飛行訓練並不足,1937年8月14日,接到命令的空軍去轟炸日本出雲號巡洋艦,結果將炸彈扔到上海中央大樓旁邊和上海最繁華的街道上,甚至誤炸了美國輪船「總督號」和英國軍艦(註五)。海軍在1937年開戰之初船艦總噸位僅有68,000餘噸,海軍官兵總共約為25,000人左右。最糟的是,陸軍官兵識字比例甚低,部隊中行伍出身的軍官不少,高階軍官基本上都沒有受過完整的陸軍大學指參教育,缺乏大部隊的指揮能力(註六)。

(相關報導:

許劍虹觀點:德勒斯登大轟炸與台北大空襲

|

更多文章

)

民國26年(1937年),上海各界慰勞國軍(德式)88師官兵。由於缺乏經費,因此國軍的德式師,只配備了輕武器,缺乏自動武器與重砲,基本上只勉強達到德軍1932年輕步兵師的標準。(作者提供)

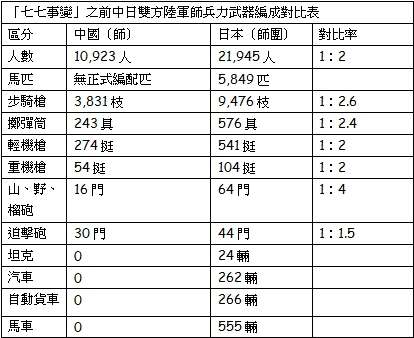

日本在1868年開始「明治維新」,到1937年發動「七七事變」之前,已經進入現代化國家之林,由於具有完備的後備動員法令與能力,因此當時只有7,063萬人口的日本,役齡男子卻高達1,693萬人,其中可供徵兵的人數約占役齡男子的56.2%,約1,000萬人。雖然戰前日本僅有17個常備師團──38萬人;預備役及後備役則高達161萬多人;另第1、2補充兵約為240多萬人,合計420萬人左右。在抗戰爆發後日本陸軍立刻增加到40個師團,總兵力擴增為100萬人,而每一個師團的裝備同等我們一個師裝備的3倍以上(如下表)。日本陸海軍的戰鬥機與轟炸機總數超過2,700架,同時已經具有自主設計生產飛機的能力,每年可以製造各式飛機高達1,580架,全國總計擁有各式飛機超過20,000架。海軍:兵力總數為127,000人,配備有近280萬噸兵船的海軍。當時日本已經有自製戰鬥艦艇的能力,每年造船能力為47萬噸。航空母艦至戰爭結束前有40艘,1937年開戰之初時有6艘航空母艦,總噸位超過110萬噸,為當時世界第三大海軍。

抗戰時期國軍空軍飛行徽章(飛行軍官飛鷹胸章)。(作者提供)

另外日本每年可以產製的--大口徑遠程火砲至少有740門以上、350輛坦克車、9,500輛汽車;而當時中國軍隊不但缺乏大口徑火砲、也沒有能力購買、當然更無法設計與製造各類坦克車與汽車(註七)。

資料來源--曹劍浪:《國民黨軍簡史》(解放軍出版社)。(作者提供)

抗戰初期國軍的主力戰鬥機(當時稱為:驅逐機)──霍克三戰機。霍克三戰機原名為FⅡC-3/BF2C-1,出口型代號為「鷹Ⅲ」。而「霍克」就是英文「鷹(Hawk)」的譯音。(作者提供)

以空間換取時間走出歷史的困境

綜合以上數據來看,當時中國根本沒有足夠的軍事力量,能與日本在戰場上進行對抗與較量,因此當時國府的最高戰略指導原則就是盡可能的以低姿態進行退讓,好爭取時間進行統一建設。但是假如日本侵略中國的最後關頭,一旦來臨,中國無論是否做好準備,都要與日本進行一場歷史的決戰,這戰爭一旦開打,就是一場全面與長期的戰爭,中國將利用國土廣大的優勢,將日本捲進中國的戰略空間之中,消耗日本的作戰資源。雖然日本可以設法在戰役中接二連三地擊敗中國,但是日本卻無法在整個戰爭中,使中國屈服(註八)。

因此在1932年的時候,蔣中正就說:「我們只要保住了雲貴川三省,我們就一定能夠爭取到抗戰的最後勝利。」1934年底,蔣中正派遣了以賀國光、康澤為首的「參謀團」、「軍事委員會別動隊」數千人的龐大幹部隊伍入川,整頓四川的政治、軍事(註九)。之後還親自飛抵四川,建立「軍事委員會委員長重慶行營」這一切便奠定了「建立抗戰後方基地」之基礎。隔年(1935年)7月4日,蔣中正更明確宣佈了他對於未來抗戰戰略路線之設想「對倭應以長江以南與平漢路以西地區為主要陣線,以洛陽、襄陽、荊州、宜昌、常德為最後陣線,而以四川、貴州、陝西三省為核心,甘肅、雲南為後方。」這就是他 「以南方為主線 」、「以西南為後方」的抗戰戰略方針(註十)。

(相關報導:

許劍虹觀點:德勒斯登大轟炸與台北大空襲

|

更多文章

)

根據這一戰略方針,國民政府從1935年起,在位於長江中游的武漢重鎮籌建了「國防作戰中心」;在東南對日前哨重地滬寧杭地區則大力修建國防工事,到1937年,全部工程已基本完成。1936年後,國民政府又採納了張治中等人的建議,秘密開始了以寧滬為核心的全面戰備工作,為此特別成立了「京滬警備區」,以張治中為司令,制定了詳細的作戰、訓練、通訊、後勤、運輸、宣傳乃至民眾訓練等全面工作計畫並立即付諸實施,取得了實際的成效。他們甚至計畫,一旦開戰,立即以精兵攻擊上海日租界及日本駐軍營地,將之一舉殲滅,而後封鎖海岸,拒止日軍登陸,同時封鎖長江水道,與武漢方面聯合作戰,消滅長江內日本軍艦,達成先發制人的目的……1936年7月,蔣中正在接見即將回國的英籍財政顧間李滋羅斯爵士時說:「對日抗戰是絕對不能避免的,由於中國力量尚不足擊退日本的進攻,我將儘量使之拖延。但當戰爭來臨時,我將在臨海地區做可能的最強烈的抵抗,然後逐漸向內陸撤退,繼續抵抗。最後,我們將在西部某省,可能是四川,維持一個自由中國,以等待英美的參戰,共同抵抗侵略。」……在側重長江一線備戰的同時,國民政府對北方地區的防務也作出了詳細的規劃與設計,在北方重鎮平、津、張以及太原、開封、鄭州、洛陽等地都部署了國防設施。不過重點在南而不在北,國防工事全都修築於黃河以南以及新建交通幹線戰略通道大都在長江以南流域。軍事後勤通訊補給方面的安排,也把重點放在長江流域。國民政府在其《民國廿六年度作戰計畫(甲案)》中,曾指定在全國範圍內設立主要兵站7所,其中4所在江淮流域(漢口、南昌、南京、徐州),3所在黃河一線(太原、鄭州、西安);主要野戰醫院5所,南方4所(武昌、漢口、南昌、 南京),北方1所(西安)。至戰爭爆發,建成軍需總庫6所,用以分別供給南北各戰場之我軍軍需,其中南方4所(武昌、南昌、南京、蚌埠),北方2所(信陽、華陰);野戰軍備倉庫15所,其中核心倉庫2所,分別位於南昌、武昌;在全軍彈藥貯存方面,長江北岸各地共存儲約6,000萬發,而南方僅南京、武昌兩地,貯存量已達1.4億發之多(註十一)。

持久戰的其他準備工作

拿破崙曾經說過:「決定戰爭成敗的三大要素,第一是錢,第二是錢,第三還是錢。」沒有現代化穩健的財政基礎,要想進行現代化的戰爭,以抵禦外侮,是根本不可能的事,沒有糧餉的軍隊,不但不會保家衛國,甚至會造反劫掠(註十二)。

1927年蔣中正率領的革命軍北伐成功之後,全中國達成形式上的統一,國民政府定都南京,於是開始逐步施行財政改革,計劃最初是由當時的財政部長宋子文負責推行。首先是推行「廢除釐金」及「關稅自主」,其次是--「廢兩改元」、「統一鑄幣」、「改革稅制(在改革之前中國各種名目的稅制多達1,700多項)」、加收營業稅、擴增中央銀行......等。1933年10月,宋子文辭去財政部長之職,由孔祥熙接任,之後立即施行一連串財政改革措施。主要的施政方向為--整理全國田賦、改革稅制--開徵個人所得稅、廢除苛捐雜稅、編制地方預算、成立中央信託局......。最重要的貨幣政策就是在1935年11月4日,正式推動法幣的發行、另外就是將國家貨幣的發行權交還給中央銀行。整個法幣的成功施行,對於八年抗戰期間中國的財政維持,有不可磨滅的功勞;日本人在中日戰爭全面爆發後就說:「中國如無1935年之法幣政策,則無1937年之抗戰」。

已過世的歷史學家黃仁宇(Ray Huang,1918~2000,畢業於中央軍校第十六期)認為:中國對日抗戰之時--當時中國才剛掙脫出封建社會,還處於半原始社會,沒有現代化的政府,更談不上--役政、戶政…等現代國家制度。而凋敝的農村再加上過多的勞動力,就成爲民初軍閥部隊以及地方性叛亂的主要根源所在,為了解決這個問題,國府先後成「農業復興委員會」以及「農本局」,以推廣現代化的農業生產技術,協助建立產銷體系,並鼓勵設立減輕農民府單的農業合作社,合作社的數目從1933年的5,335個,增加到1937年的46,982個,相當改善了農民沈重的金融負擔,與增進了農業的生產。雖然中國主要的糧食與衣服等原料,仍然需要進口,但是到了1936年以後,進口數量已經明顯的減少,中國的農産品開始接近自給自足的目標(註十三)。

在「黃金十年(Golden Decade)」的建設中,中國的工業年增長率平均高達9%左右。經濟的快速成長也帶動了城市化浪潮,中國出現了--北平(北京)、上海、天津、廣州、武漢5個人口超過百萬的大城市。而首都南京也經過國民政府10年的勵精圖治,成了地道的政治經濟文化中心。

同樣在「黃金十年(Golden Decade)」的建設中,國民政府共修鐵路3,793公里(東北三省修築的1,600公里未計在內),使中國本土(東三省未計在內)鐵路共達1.2萬公里。各省完成通車的聯絡公路約有21,000餘公里,同時,國府亦積極幫助閩、粵、桂、魯、川、滇、黔等省修建聯絡公路,共建成6,000餘公里。至1937年7月,連接各省的公路網已基本形成,總長度109,500 公里。包括完成公路工程者43,521公里,未完成公路工程的道路65,979公里(註十四)。佈線完成的電報線路也有10,000多公里。

(四)在艱困當中發展教育建設(文中所列預算均以法幣為其計價單位)

1930年,中國的政府預算支出爲4億3,000萬元。到1937年增加到11億6,000萬元,而政府的歲入在1930年爲3億3,000萬元,1937年爲8億7,000萬元,雖然政府的歲入成長相當的穩健,但是政府的支出的幅度更是驚人(政府預算的赤字在7年裡,由1億多元,增加到3億多元)政府預算的主要支出是軍費與償還債務,約佔預算支出的2/3以上。但即使在這麼艱困的環境中,政府仍然設法投注經費,來提升教育與文化建設。以1934年為例,當年的教育文化預算金額爲1,300萬元,到了1937年,國民政府的教育文化預算增爲4,200萬元,這些經費的支出,若是和軍費與償債支出相比,雖然不成比例,但是已經產生了不少的成效,卽國民義務教育的入學比例,從1931年的17%,增加到1937年的47%,中國開始大幅減少文盲的人數。另外大學以上的高等教育,也維持量與質的增加,特別是實用的理、工學系發展很快,從1932年起,國民政府對於教育經費,一直維持正常撥發,中外教育合作基金,也對高等教育的研究,產生相當具體的獎勵作用(註十五)。中國現代教育的蓬勃發展,連帶的使得公務員…等文官考試制度也因此重新恢復。

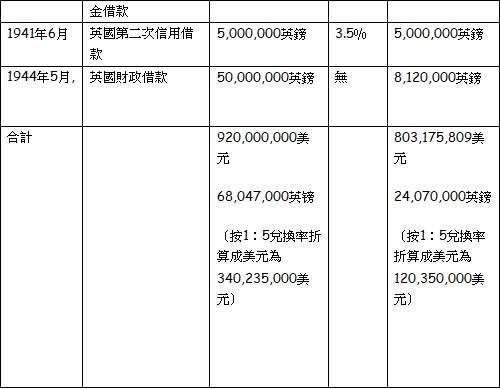

國民政府從1927年到1937年之間,政府總共所借的債務高達35億6,000萬元,償債及軍費支出佔整個支出的三分之二以上。而償還的債務總金額爲31億1,000餘萬元,包括內債22億1,000餘萬元,外債6億3,000萬餘元,賠款2億8,000萬餘元。這些龐大的預算赤字全靠國民儲蓄以及外資流入來挹注。由於宋子文的財政運作手法高明,國民政府的債信評等不斷的提升,不但銀行樂於借錢給政府購買公債,國民政府所發行的外債評等,在國際市場中,竟然比日本的債券還要高(註十六)。也因為中國政府的債信優良,因此在抗戰爆發之後,除了地緣政治得到的援助外,還能籌措到不少戰爭借款(如下):

以上資料摘自--《(大陸)史學月刊/2007年第6期》,楊雨青、程寶元合著之:《對抗戰時期美國對華借款的比較研究》。(作者提供)

蔣中正有一段名言:「日本沒有豐厚的資源支持它打持久戰。因此,它是急於解決中日戰爭,然後,獲得中國的資源以後再做進一步的念頭。可是,我們用持久戰的方法,把日軍拖在我國的土地上,時間長了以後,日本就一定不是北進就是南下。北進,就是打西伯利亞,那裡有石油;南進,就是打東南亞,那裡有橡膠。高性能的飛機輪胎用的橡膠必須用東南亞的自然橡膠,人造的橡膠,雖然德國已經發明,但是還不能夠拿來做一些非常先進的用途。在這種情況下,那麼,日本人遲早會得罪蘇俄,遲早會得罪西方。在它得罪蘇俄和西方的時候,世界大戰的鏈條就從東方打開了一個最大的缺口,我們的戰爭的勝利就有希望了。」(註十七)

(註二)參見──李恩涵:《八十憶往:家國與近代外交史學 》(秀威出版),p660。

陳誠先生回憶錄中是這樣記載的:「……(日中兩國)兵役制度及人力動員比較:日本實行徵兵制度,凡年滿十七歲至四十歲之男子,均有服兵役之義務。其人口總數為一億零五百餘萬人,可動員之人數為兩千七百八十餘萬人。兵役區分為:常備兵役:現役:三十八萬人,預備役:七十三萬八千人。後備役:八十七萬九千人。第一補充兵:一百五十七萬九千人。第二補充兵:九十萬零五千人……我國於民國22年(1933年)始公布兵役法,然因募兵制度行之已久,為顧慮事實,未能盡廢。25年(1936年)3月,明令實施兵役法,實則仍採徵募併行辦法。但實行未久,抗戰即已開始,以故我國兵役制度及人力動員,均不足以應付抗戰之要求。在八年抗戰當中,兵役制度雖隨時注意改進,然兵員補充仍時有捉襟見肘之苦。八年間,我動員兵員一千兩百二十餘萬人,已感難乎為繼。我國人口有四億五千萬之眾,以視日本一億多人口,而能動員人力兩千七百餘萬者,相形見絀多矣。」

(註四)根據陳納德將軍(Claire Lee Chennault)事後描述,中國飛行員的訓練是在7,500英呎高空執行炸彈空投,但由於那天密佈的烏雲阻擋了視線,他們被迫在低緯度投下炸彈;在沒有修正,或是誤修正投彈瞄準器的狀況下,中國飛行員在1,500英呎的高空丟下了炸彈。這些年輕輕輕便被派到前線作戰的中國飛行員根本沒有足夠的經驗在這樣惡劣且倉促的條件下執行修正並精確轟炸……據了解當時造成現場觀看的中國百姓有──1,200多人死亡、百餘人受到重傷。

(Ⅰ)唐伯明、張勃、尚婷:《二戰交通史話~國家生命通道》(人民交通出版社),p87。(Ⅱ)安克強(Christian Henriot/汪怡君譯):《1937年8月:戰爭與平民的集體死亡》(戰爭的歷史與記憶:抗戰勝利七十週年學術討論會/國史館/2015)。

(註五)參見──張瑞德:《抗戰時期的國軍人事》(中研院),p19~20。

(註六)參見──張瑞德:《抗戰時期的國軍人事》(中研院)。

(註七)參見──賈忠偉:《你可能不知道的中國近代故事(1)》(高手出版),p132~139。

(註八)參見──鄭浪平:《中國抗日戰爭史(1931~1945/上)》(麥田出版),p226。

(註九)參見──唐伯明、張勃、尚婷:《二戰交通史話~國家生命通道》(人民交通出版社),p54。

(註十)參見──馬振犢:《開闢淞滬戰場有無「 引敵南下」戰略意圖》(抗日戰爭研究/1994年第2期),p97~146。

(註十一)參見──馬振犢:《開闢淞滬戰場有無「 引敵南下」戰略意圖》(抗日戰爭研究/1994年第2期),p97~146。

(註十二)參見──鄭浪平:《中國抗日戰爭史(1931~1945/上)》(麥田出版),p231。

(註十三)參見──鄭浪平:《中國抗日戰爭史(1931~1945/上)》(麥田出版),p236。

(註十五)參見──鄭浪平:《中國抗日戰爭史(1931~1945/上)》(麥田出版),p233。

(Ⅰ)鄭浪平:《中國抗日戰爭史(1931~1945/上)》(麥田出版),p232。(Ⅱ)中文《維基百科》之【1930年代中國】。