連續兩次寫了與二戰歐洲戰場有關的文章後,我們把焦點轉回到同一時期的亞洲太平洋戰場。無論定居在這座島嶼上的人民,支持的是兩岸統一還是台灣獨立,甚至只是單純想維持現狀,都無法否認亞洲太平洋戰爭的重要性。定居在海峽兩岸、東南亞還有歐美的華人都在不同程度上捲入了這場戰爭。全世界的華僑華人,都有屬於自己不同的二戰記憶。

而今日亞洲太平洋戰爭最讓台灣人感到困擾的問題,就是我們究竟要站在誰的立場去回顧這場戰爭。許多獨派人士,比如名嘴鄭弘儀還有時代力量立法委員林昶佐,均公開強調第二次世界大戰時的中國與日本是「敵國」,而當時的台灣屬於日本殖民地,所以台灣與中國的關係自然也是「敵國」。既然兩岸人民在二戰時相互敵視,那台灣人當然要站在日本的立場去解讀二戰歷史。

可事實遠沒有鄭弘儀與林昶佐解讀的那麼簡單,因為從嚴格的法律定義來看的話,今日在台灣的中華民國政府,確實是在1941年12月9日對日本、德國還有義大利宣戰。站在今日中華民國政府的立場,二戰時的日本帝國確實是「敵國」。可大日本帝國從來沒有對中國宣戰過,如果站在日本的立場來看,恐怕把中國形容為台灣人「敵國」的說法是無法成立的。

誰是亞洲太平洋戰爭的主角?

鄭弘儀與林昶佐會犯如此低級的錯誤,除了他們不讀書之外,最大的原因還是在於他們與台灣的統派人士一樣,受了「大中國史觀」的影響,誤把中國當成了二戰期間對日作戰的「主角」,這點看起來令人感到格外諷刺。而把亞洲太平洋戰爭定位為「中日戰爭」的獨派人士,其實也不是只有鄭弘儀與林昶佐兩人而已。

因為按照中華人民共和國的觀點,對日抗戰的主角始終是中國共產黨領導下的「中國軍民」,其他參加戰爭的國家無論是美國、蘇聯還是大英國協都只是配角。早期毛澤東時代的論述,更是把美英與日本之間的戰爭形容為「帝國主義對帝國主義」的不義之戰,更是讓大陸人民普遍相信所謂「中國人民戰勝日本法西斯」的神話。

至於中華民國政府,雖然並不否認英美盟軍在戰勝日本侵略者時發揮的積極作用,不過在經歷了70年代的退出聯合國、中日斷交以及中美斷交之後,為了提升國民對國家的向心力,抗戰的歷史教育也著重於強調1941年以前中國孤軍奮戰的歲月。尤其是《英烈千秋》、《八百壯士》以及《筧橋英烈傳》等三部中影拍攝的抗戰電影,都是以抗戰初期的國軍英勇抗擊日軍侵略為主要內容。

在這三部電影中,我們確實看到了國軍將士們捨身衛國,以劣勢裝備抵禦侵略者的壯烈形象。然而這三部愛國電影,都只向台灣人民介紹了戰爭是怎麼樣開始的,卻沒有向台灣人民介紹戰爭是怎樣結束的。這讓沒有經歷過第二次世界大戰的台灣人,想當然爾的認為中國是靠一己之力戰勝日本的。雖真實呈現了國軍官兵們報效國家的豪情壯志,但這些電影仍有許多違反歷史的不實之處。

(相關報導:

許劍虹觀點:日本人的「兩岸中國觀」

|

更多文章

)

如果說《八百壯士》裡面,還提到了一些租界的英軍、美軍協助楊惠敏將國旗送到四行倉庫的劇情,那《筧橋英烈傳》可是幾乎完全沒有提到蘇聯飛行員與中國飛行員並肩作戰的內容。勉強與俄國人沾上邊的,是電影中出現了高志航大隊長駕駛I-16驅逐機被日軍炸死的畫面。故意讓蘇聯缺席,是為了迎合中華民國政府當年的「反共抗俄」國策。

高志航在二戰期間遭日軍炸死。前右二為高志航。(資料照)

兩岸對抗戰的論述,其實只是50步笑100步而已,因為無論共軍還是國軍都稱不上是亞洲太平洋戰爭的主角。中國只有在1937年到1941年這段時間,稱得上是與日軍作戰的主力。可實際上在這四年內,無論是中國還是日本都沒有對彼此宣戰,雙方在法律方面的關係定義,還有待後世學者加以高志航研究。1941年12月9日之後,國軍則只主導中國戰區的對日作戰,屬於戰爭中的配角。

國軍雖然也派出了遠征軍、駐印軍參加滇緬戰場的對日反攻,可整個亞洲太平洋戰場的配角不是只有中國。另外還有以英國、加拿大、澳洲、紐西蘭還有印度為代表的大英國協。殖民印尼的荷蘭,還有被美國殖民的菲律賓,也都在不同程度上為擊敗日本做出了貢獻。亞洲太平洋戰爭是一場多國參與的國際戰爭,中國的處境並不孤單。

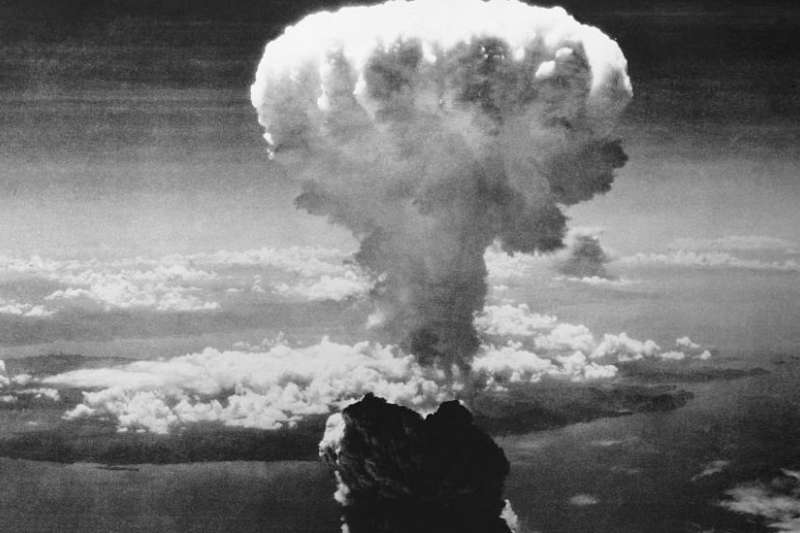

廣島與長崎都有遭投射原子彈。(資料照,BBC中文網)

上面提到了那麼多國家,可是包括後來打醬油,在原子彈都被投到了廣島與長崎以後才參戰的蘇聯在內,其實都稱不上是對日作戰的主角。整場亞洲太平洋戰爭打下來,基本上沒有一個參戰國會否認,消滅絕大多數日軍主力,並完成對日本本土佔領任務的國家只有一個,那就是美利堅合眾國。換言之,無論是從同盟國還是日本的角度來看,美國才是對日作戰的唯一主角。

中國:日本的「天然盟友」

可即便是做為配角,大英國協各會員國與荷蘭王國都被日本人宣了戰。哪怕是日軍誓言從白人統治者手中解放的菲律賓,都因為具有美國殖民地的身份而被涵蓋到了日本的宣戰範圍之內。唯獨對中國,日本不只沒有宣戰,而且還沒有視之為「敵國」看待。或許很多人認為,這是因為日本人看不起中國,但實際上遠沒有那麼簡單。

很多人或許會認為,日本是因為始終打不下中國的原因,才會去引爆亞洲太平洋戰爭。然而如果有讀過「九一八事變」策劃人石原莞爾寫的《最終戰爭論》的話,其實讀者們不難發現日本人一開始就是把「打倒美國」視為整場戰爭的終極目標。正如希特勒(Adolf Hitler)在寫《我的奮鬥》(Mein Kampf)時,始終是以征服俄羅斯,為亞利安人打造「生存空間」(Lebensraum)為終極目標一樣。

而在打造這個「生存空間」的過程中,英國不只不是德國的「敵人」,而且還是德國的「天然盟友」。石原莞爾認為,日本與美國的戰爭代表的是一場東方文明與西方文明之間的「最終戰爭」。套一句90年代以後出現的詞彙,其實所謂的「最終戰爭論」,與杭廷頓(Samuel P. Huntington)教授所提出的「文明衝突」論(Clash of Civilization)有異曲同工之妙。

石原莞爾在任關東軍作戰主任參謀時和板垣征四郎一起策動了九一八事變(東北事變)。(維基百科)

石原主張進攻東北,乃至於成立魁儡國家滿洲國的目的,是為了要確保日本在亞洲大陸上有一個可以抵禦蘇聯共產主義入侵,又可以發展重型工業的「前方基地」。奉行「不擴大主義」的石原莞爾,認為日本在鞏固了對滿洲國的控制以後,就不該繼續向關內發起軍事行動。

(相關報導:

許劍虹觀點:日本人的「兩岸中國觀」

|

更多文章

)

相反的,日本還要與國民政府維持親善關係,並且共同圍剿中國共產黨這個蘇聯在中國的代理人。等到時機成熟以後,以日本、滿洲國還有中華民國為代表的東亞儒家文化圈國家,即石原莞爾口中所謂的東亞聯盟還將同心協力推翻共產主義輸出國蘇聯,控制整個歐亞大陸。

然而反共並不是石原莞爾的終極目標,打倒蘇聯的目的只是要讓以日本為核心的東亞聯盟掌握住歐亞大陸。地緣政治大師麥金德(Halford J. Mackinder)曾指出,歐亞大陸為「世界島」(Heartland),只要任何一個國家或者勢力能夠拿下「世界島」,就能控制全世界的核心。

日本掌握住「世界島」以後,就毫無疑問取得東方霸主地位,再下一步就是準備要與西方文化的霸主美國一決雌雄。石原莞爾如此形容了他眼中「最終戰爭」爆發前的世界局勢:「日本完全佔據東洋文明的中心位置;美國完全佔據西洋文明的中心位置;飛機可以不著陸繞地球一周。」

在他看來,這場「最終戰爭」的結果,將決定人類文明未來的發展是由東方還是西方文化來引領。就連核子戰爭的場面,也都為石原莞爾所預料到:「人類文明最後統一的完成,有待於更徹底的、能一發毀滅幾萬人,我們無法想像的具有更大威力的武器出現。」

從石原莞爾的「最終戰爭論」與「東亞聯盟論」來看,顯然他並不以讓日本成為「西方霸道的鷹犬」為滿足。相反的,他一輩子奮鬥的目標,都是要將東亞國家統合起來戰勝西方。這是為什麼石原莞爾到了1937年7月7日盧溝橋事變發生後,轉而成為了反對日軍向華北繼續擴大戰果的「主和派」。

日本不把中國當「敵國」

石原莞爾以關東軍作戰主任參謀身份,主導「九一八事變」的時候,基本上是完全沒有知會日本政府,私底下偷偷蠻幹的行為。所以在東北為關東軍成功佔據之後,石原莞爾在高度軍國主義化的日本被視為了膽敢搞「下剋上」的民族英雄。

可是到了1937年,任參謀本部作戰部部長的他卻也成為了「下剋上」的受害者,無法勸阻手下暴躁的軍官對中華民國發動進一步的武裝侵略。自此石原莞爾對日軍的影響力逐漸淡去,日本帝國也在一群無腦少壯派軍官的帶領下,陷入了中國長期抗戰的泥沼之中。

然而無論石原莞爾對軍方的影響力如何消逝,基本上二戰時代的日本人對中國的看法,仍延續了石原莞爾的觀點。因為即便是被石原莞爾戲稱為「東條上等兵」的戰爭狂人東條英機,也沒有狂妄到相信日本有能力把整個中國吃下來。他們所希望的,其實只是中國與日本站在一起對付西方而已。

日本人自認,自己其實聽進了孫中山先生的建議,要當「東方王道的干城」。既然要團結整個東亞的力量去對付歐美,那麼做為東亞第一號強國的日本,理所當然富有統合與領導其他亞洲國家的特殊地位。然而身為孫中山繼承人的蔣中正卻不願意承認日本的特殊地位,確實讓他們感到相當困擾。

日本認為如果當時聽孫中山(圖)的建議便能團結整個東亞,但卻止於蔣中正。(圖/維基百科)

無論是「擴大派」還是「不擴大派」,30年代的日本精英普遍把孫中山視為主張中日合作的「大亞洲主義者」,認為國民政府天然上就是一個親日政權。留學日本的蔣中正,最後領導全國軍民同胞走上抗日道路的行為,更是讓日軍將領們跌破眼鏡。

(相關報導:

許劍虹觀點:日本人的「兩岸中國觀」

|

更多文章

)

對於來自國軍的抵抗,他們並不將之解讀為一個民族對另外一個民族,或者是一個國家對另外一個國家侵略的抵抗。反過來看,其實他們是把日本與中國之間的衝突,定位為整個東亞大家庭的一個「內部糾紛」。日本出兵攻打中國,只是在教訓一個受到外來勢力裹脅,迷失了方向的「自家兄弟」而已。

如果我們從這個邏輯出發,就不難理解為什麼日本陸軍大將松井石根在出席東京大審的時候,把南京大屠殺的歷史描述成「哥哥教訓不聽話的弟弟」。因為戰敗以前的日本人,本來就不是用現代主權國家之間的「國與國」關係在定位中日兩國,而是發自內心認為自己與中國人都是東亞大家庭的成員。

1941年12月9日,重慶國民政府跟隨美英腳步對軸心國宣戰,確實是讓日本人對蔣中正感到徹底的失望。根據日裔美籍歷史學者入江昭的研究,日本人在珍珠港事變爆發以前,對蔣中正抵抗日軍侵略的行為採取分歧立場,甚至還有為數不少的知識份子其實是同情中國的。

然而當東亞大家庭內部的「兄弟之戰」,轉變為黃種人集體抵抗白人殖民統治的種族之戰時,他們便認為中日兩國應該盡棄前嫌,共同抵抗美英「帝國主義」。可最後蔣中正沒有這麼做,反而繼續與美英盟軍合作抵抗日軍,讓東京無法確認蔣中正領導下的國民政府是否能夠勝任「天然盟友」一職。

在這樣的情況下,唯一擺在日本人眼前的選擇就是鞏固滿洲國的同時,盡可能扶植南京汪精衛政權扮演好這個「天然盟友」的角色。換言之,二戰時的日本並不承認蔣中正的國民政府代表中國,而是承認汪精衛的國民政府才是代表中國的唯一合法政權。

二戰期間的日本與汪精衛政權間,簽署了《中日基本關係條約》、《中日滿共同宣言》、《中日共同宣言》以及《中日同盟條約》等協定。站在整個軸心國集團的角度來看,這些協議基本上已經賦予了日本帝國與中華民國的盟友關係,又何來二戰的日本把中國當「敵國」來看的說法?

誰是日本帝國的繼承人?

按照鄭弘儀與林昶佐的說法,既然二戰時的台灣是日本殖民地,那台灣人就應該要跟著日本的角度決定立場。可問題是,二戰的日本是把中國當成對抗西方國家還有共產主義的「盟友」看代,那麼同一時代的大陸人與台灣人即便不是同胞,應該也不會是「敵國」吧?

更何況鄭弘儀與林昶佐忽略的是,日本殖民統治下的台灣人踴躍從軍,其實是珍珠港事變爆發後才開始的。許多台灣人對於到大陸與「祖國」作戰表現的興趣缺缺,且台灣總督府對漢人的忠誠度始終持高度懷疑。等到作戰目標由「重慶軍」轉變為美英之後,才敢讓台灣人志願從軍。

不可否認的是,許多台灣人自動報名參加陸軍或者海軍志願軍的原因,確實也是受到日本「大東亞戰爭」的蠱惑,相信自己是在從白種人手中「解放」東南亞的黃種同胞。換言之,二戰時的軍國主義日本是以「反西方」、「反美」為主要意識形態,根本就沒有一丁點的「反中」意識。

提到誰是日本帝國的繼承者,那麼主張建立東亞聯盟,團結亞洲大家庭共同對抗西方列強的石原莞爾肯定不會認為是今天的獨派,甚至於今天的日本。反而是近年致力於推動「一帶一路」的中國大陸,在許多層面上反映出了二戰日本的「雄心壯志」。

(相關報導:

許劍虹觀點:日本人的「兩岸中國觀」

|

更多文章

)

以將歐亞大陸連結在起來的「一帶一路」戰略,基本上反映的就是當年石原莞爾希望征服「世界島」的心理。石原莞爾與習近平這兩個生長於不同時代的戰略家,似乎都存在一個強烈的共識,那就是自己的祖國若想要成為東方文化的霸主,首先要做的就是把美國的影響力趕出「舊大陸」。

中國國家主席習近平和日本首相安倍晉三去年於阿根廷G20峰會會面。(資料照,AP)

從去年底開始,習近平暗中協調南北韓的和解,同時還與日本首相安倍晉三修好關係,都暗示出中共有意建立屬於自己版本的東亞聯盟。中共與過去軍國日本的最大差別,在於中國大陸領土遼闊又資源豐富,並不需要靠發起戰爭,甚至於核子戰爭的模式來完成「最終戰爭」的構想。

因為經歷了40年的改革開放之後,中國大陸要什麼都沒有,就是有大量的錢財,可供他們使用將影響力從太平洋一路擴展到大西洋。石原莞爾所謂「飛機可以不著陸繞地球一周」的說法,目前中共也致力於透過發展C919以及CR929等民航機的方式來實現。

所以從各方面來看,真正傳承二戰軍國日本的理念者並不是渴望接受美國軍事保護的台獨,而是希望把整個世界格局「翻過來」的中國大陸。而在我們肯定中共不會依靠輕啟戰端來改變世界格局的情況下,我們又必須要認知中共政權在體制上,採取的仍是極權體系。

無論中共最後是靠武力,還是和平的手段主宰世界,這些都意味我們將要生活在王飛凌教授所提出的「中華秩序」裡面。去年王飛凌教授來台演講,筆者曾當面詢問他,是否二戰時的日本也是想恢復「中華秩序」,得到的答案也是肯定的。

若從這個角度來看,那麼稱呼中華人民共和國為大日本帝國在21世紀的繼承人,其實是沒有什麼大問題的。最早提出這個說法的,正是寫有《大東亞戰爭肯定論》一書的日本右翼理論大師林房雄。過去的日本與今天的中共,差異是在手段而不是目的(或者是認為誰最有資格領導東方民族)。

至於石原莞爾會怎麼看待今日的亞洲?今天這個仰賴駐日美軍保護,共同圍堵中國大陸的日本,肯定會遭到石原莞爾的白眼。相信身為「大亞洲主義者」的他,最不能忍受的就是黃種人與白種人聯手對抗「自己人」。而戰後日本歷屆政府的作法,只會讓他聯想到太平洋戰爭爆發後的蔣中正。

筆者幾乎敢肯定,若石原莞爾還存活在今天,他會拋棄日本國民的身份,跑到北京去向「習大大」出謀劃策。而安倍晉三在去年決定與北京修好,可能是唯一能讓石原莞爾感到欣慰的事。日本軍國主義與今日中共有如此高的相似度,也讓那些跑去推崇「舊日本」的獨派人士看起來整個時空錯亂。

(相關報導:

許劍虹觀點:日本人的「兩岸中國觀」

|

更多文章

)