元太祖皇帝

即青吉思汗諱特穆津在位二十二年父曰伊蘇克伊是為烈祖皇帝起宋寧宗開禧二年丙寅金章宗泰和六年終宋理宗寶慶二年丁亥金哀宗正大四年

楔子

2006年,為慶賀成吉思汗建立大蒙古國800週年,故宮博物院林曼麗院長特將故宮院藏『元代帝半身像冊』及『元代后半身像冊』以最新的高科技方式複製一份,並於2006年6月9日假蒙古首都烏蘭巴托市的國家賓館,在蒙古政府舉辦的捐贈典禮上,親自將這一套複製畫贈給蒙古政府,並將永久保存於烏蘭巴托市中心的【成吉思汗紀念宮】內。

因為元朝並未如宋朝設有宮廷畫院專責為皇帝作畫,且這些畫像上也無畫家的落款署名,這些皇帝、皇后的畫像究竟出於何人之手,在那場捐贈典禮上確實引起眾人好奇之心。當然也引發作者一窺堂奧之妙的興緻。

一、成吉思汗畫像簡介

故宮博物院藏『元代帝半身像冊』,帝冊共八幅,編號為「中畫00324」,第一幅,元太祖,尺寸為縱59.1公分;寬46.8公分。

另依據『故宮書畫錄』所載成吉思汗畫像基本資料如下:

本幅絹本。冊頁裝。八對幅,每幅縱59.4公分;橫47公分。對幅紙本,尺寸與本幅同。

元代雖然沒有如前一代宋朝,設有專門為皇帝作畫的「畫院」,然而成吉思汗畫像繪製時期應不在成吉思汗年代(1206-1227),因為依存於祭祀建築的帝像,只有在蒙古族定居建都並達到一定的寫實繪畫能力之後才能出現。

中統4年(1263)3月癸卯,昭建太廟於燕京,至元3年(1266)冬10月,丁丑,太廟成。至元6年(1269)12月18日,國師奉旨造木質金表牌位,亦號神主(又稱金牌位、金主)。直到至元17年(1280)12月甲午,大都重建太廟成,自舊廟奉遷神主(太祖、睿宗二室)于祐室,遂行大享之禮。乙未,毀舊廟。故至此時,太廟內供奉的尚是列祖列宗的「神主牌位」。

至元4年(1267)元世祖有意遷都後,歷經十年而建成大都(今北京),期間至元9年(1272)12月,癸丑,建大聖壽萬安寺,14年(1277)8月乙丑,詔建太廟於大都。元世祖定都於大都後,為祭拜祖先而重視繪製帝后御容,可由以下兩則記載證之:「其太祖、太宗、睿宗御容在翰林者,至元15年(1278)11月,命承旨和禮霍孫寫太祖御容。16年2月,復命寫太上皇御容,與太宗舊御容,俱置翰林院,院官春秋致祭」,「劉貫道,至元16年(1279),因畫裕宗像(太子真金)稱旨,補御衣局使。」

成吉思汗畫像是一幅御容樣稿,專供欽定之用,若妥當,便可放大樣作全身影像,以供祭拜。余輝《畫史解疑》中提到本幅不見煙燻之痕,非祭祀之像,此說符合《元代畫塑記》「小影」的說法。成吉思汗畫像是被元世祖御定的圖制,而其造型風格和表現技法成為元代後世繪製皇家肖像小影的範本。

(相關報導:

海中雄觀點:歷史上最悲慘的遷徙

|

更多文章

)

依『元代畫塑記』序言所記「織絲以為象」,亦有記載「成宗皇帝大德11年11月27日,敕丞相脫脫,平章禿堅帖木兒等,成宗皇帝貞慈皇后御影,依大天壽萬寧寺內御容織之」,另載「英宗皇帝至治3年12月11日,太傅朵得左丞善僧院使明理董阿進呈太皇、太后、英宗皇帝御容,汝朵得善僧明理董阿即令畫畢復織之」,據此,元代正式供奉的帝后像,應該是以織絲的方式表現,其供奉的地點是神御殿。《元史》「神御殿」條:神御殿舊稱「影堂」,所奉祖宗御容,皆紋綺局織錦為之。本條文亦載祭祀之狀況。元世祖及裕宗的影像都供奉在大聖壽萬安寺的東西影堂內,至文宗天歷年間(1328-1329)始將影堂改稱神御殿。

蒙古首都烏蘭巴托(Ulaanbaatar)的成吉思汗雕像。(Zazaa Mongolia@Wikipedia / CC BY-SA 4.0)

成吉思汗畫像可作如是描述:翻起的帽簷是白色,內裡是黑的皮帽,畫上可看到在細微處表現了一絲一絲的細毛,這即是「貂皮軟帽」,衣服為白色,蒙古俗稱「服白粉皮則冠白金答子暖帽」。蒙古人的髮型是剃掉頭頂上的髮絲,額前露出稀疏的頭髮,耳朵上也一樣微露出髮絲,下方則有環結,應是髮辮所結成。元太祖祇挽一環,世祖、仁宗、成宗則是三環或四環。這種髮形是蒙古人的裝扮,稱作「婆焦」,上自皇帝成吉思汗下至平民,都是如此裝扮。

二、成吉思汗畫像畫家簡析

1、阿尼哥(1245-1306),至元5年(1268)八思巴重返大都,以阿尼哥為首的尼泊爾與西藏藝師隨行而來,也正是元世祖新城大都開工的次年。阿尼哥滯京近四十載,「兩京寺觀之像,多出其手」,其後並參與「原廟列聖御容」之作(約1295)。世祖時代的將作院總管阿尼哥,兼擅壇城佛像與「帝后御容」。唐卡與帝后像並用「西番碌」、「西番粉」等西藏顏料。依據『涼國敏慧公神道碑』(1316)所載阿尼哥的生平記錄「…又追寫世祖、順聖御容,織幀奉安于仁王萬安之別殿」,Anning Jing 因而推測「元世祖」、「元世祖后」的肖像很可能就是出自阿尼哥親筆的傳世作品。因元太祖畫像公認是由元世祖畫像為稿本,稍加修飾變化而成,故亦有探討成吉思汗畫像是否有可能出自阿尼哥之手。

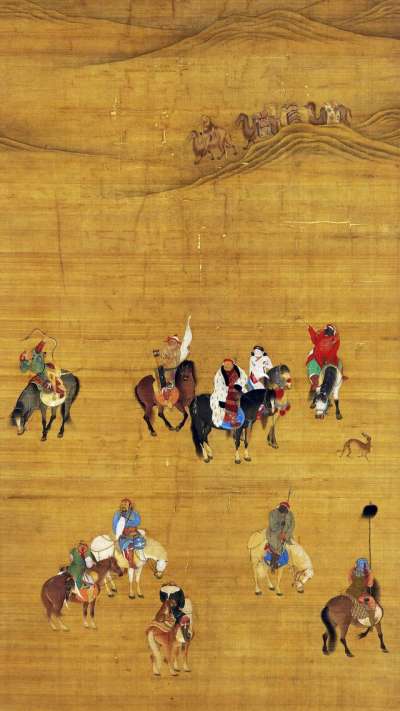

2、劉貫道,其字仲賢,中山(今河北定縣)人,至元16年(1279),他因畫「裕宗像」(太子真金)稱旨,補御衣局使。目前劉貫道所畫的裕宗御容並不存在,故無法確認劉貫道所畫的御容畫風。但另由劉貫道所畫「消夏圖」的人物臉部所使用中國傳統肖像的寫真畫風,可看出蒙元皇室對劉貫道所使用的傳統寫真畫風也同樣喜愛。劉貫道傳世最重要的巨幅工筆重彩畫『元世祖出獵圖』軸(絹本設色,縱182.9公分、橫104.1公分,故宮博物院藏)繪於至元17年(1280)2月,本幅是群體性的肖像畫,圖畫人物的描繪相當精緻細膩,表情生動自然。畫中元世祖與故宮所藏的元世祖半身像容貌極其相似,足以證明劉貫道寫實的功力。當忽必烈定國都於大都後,肖像畫受到重視,劉貫道就是在這樣的背景下畫「裕宗像」稱旨的,因此,可以推論劉貫道是有條件及能力畫成吉思汗像的畫家人選之一。

3、和禮霍孫,其在至元5年(1268)授翰林侍制,累遷翰林學士承旨(從一品),19年(1282)拜中書右丞相(正二品)。和禮霍孫是蒙古族中獲得地位最高的官僚畫家,祇因撰寫畫史的漢族文人忽略了這位畫行畫的蒙古人,使今人忘卻了此人。以當時他的地位和元帝的詔論,「其太祖、太宗、睿宗御容在翰林者,至元15年(1278)11月,命承旨和禮霍孫寫太祖御容。16年2月,復命寫太上皇御容,與太宗舊御容,俱置翰林院,院官春秋致祭」,故這件成吉思汗畫像的畫家極可能是和禮霍孫。雖然他不太可能見過成吉思汗的尊容,但從造型上看,和禮霍孫參照了成吉思汗的孫子元世祖忽必烈的形象,稍作變化,畫得蒼老而精神矍鑠。

(相關報導:

海中雄觀點:歷史上最悲慘的遷徙

|

更多文章

)

探討成吉思汗畫像出於何人之手,眾說紛云,但有一共識,就是成吉思汗畫像是以元世祖忽必烈像為本,修飾變化為暮年之像,神情沈穩,充滿了睿智,後經元世祖欽定。故畫成吉思汗畫像者,應就是畫元世祖忽必烈畫像的畫家,所以史有記載畫元世祖者,皆為畫成吉思汗畫像的可能人選。

三、結論

探討何人所畫,目前討論多注重在作畫的技法上,如畫像的臉部的描繪,線條的作用顯然是被細膩的色彩暈擦手法所取代,這與中國一般透過線條來界定眼臉部位傳統表現手法,確實顯示了不同的態度。此種臉部的描繪,顯示了應用色彩的差異,依當時的時空條件,就是與西藏、尼泊爾的唐卡畫風中習見的描影特質有關,這也就標誌著中國傳統外新風格的加入。

文化交流,在蒙元時代中,像尼泊爾、西藏、蒙古與中原地區這樣幾種原本分屬不同傳統的地區風格,開始憑藉著新的局勢得到意外的交流機會。例如從劉貫道描繪了忽必烈畫像的「元世祖出獵圖」,可以看出不同方向的交流成果。故,阿尼哥所代表的西南地區文化融入了中原,劉貫道則是表示在中原傳統之內吸納新風格,而和禮霍孫則彰顯出在當時大都的藝術氣氛中,展現包容不同地區的文化傳統的交融樣貌。

故從技法上來看,實難判別成吉思汗畫像出於何人之手,但由史料判讀,「至元15年(1278)11月,命承旨和禮霍孫寫太祖御容」似較可能出於和禮霍孫之手,然亦難就此斷言故宮所藏即是出於其手。或許應該換另個角度來說,阿尼哥、劉貫道、和禮霍孫等三人皆畫過元世祖忽必烈的畫像,也畫了成吉思汗的畫像,最後由元世祖忽必烈欽定了其中一幅,但因畫像沒有畫家的落款署名,故仍然無從判定故宮所藏成吉思汗畫像出於此三人之中何人之手,若單從史冊記載之資料論之,明確記錄曾畫過成吉思汗像的只有和禮霍孫。

(相關報導:

海中雄觀點:歷史上最悲慘的遷徙

|

更多文章

)

*作者為文化部參事。1920年代,祖父海穆從阿爾泰山的科布多移居新疆。1949年,作者父親翻過帕米爾高原,再從印度轉來台灣,定居在溫州街的新疆大院子裡。