本文最寫到「看金庸武俠而對當前政壇詭譎的啟發」,來自《碧血劍》書中寫到朱元璋賜徐達蒸鵝,其實是賜死(這個故事留待《倚天屠龍記》講),頗有感觸。對應今天,這次九合一選舉之後,意外獲得大勝的國民黨,很多人以為鴻鵠將至,以為2020年總統大位已經如入囊中,開始鬥爭運籌帷幄的黨主席。可是都不想:等到總統候選人定案,必須面對強敵時,那位候選人最能倚靠的操盤手是誰?還不是現在這位黨主席嗎?如果等到投票結果出來,卻「鴻鵠未至」,懊悔當初「自毀長城」,就可笑了!

金庸的武俠小說還可以當寓言看。九合一選舉結束後,政壇暗流詭譎,重看金庸時卻頗有啟發,本文乃啟發之一。

整本《碧血劍》的動力來源是「袁崇煥冤死」。袁崇煥死得到底有多冤枉,討論的文字很多,毋須多費筆墨。然而,從袁崇煥來串接「明亡清興」的諸般因果卻著實適合——明白箇中來龍去脈,肯定有助於進入小說情境。

明朝的皇帝都藏私房錢,即所謂「內帑」,而且自明神宗萬曆皇帝開始以加稅手段充實內帑,這是大明王朝由盛轉衰的關鍵。因為皇帝派出太監到各地去徵稅,結果:入內帑僅十分之一,太監得十分之二,太監的隨從瓜分十分之三,各地方「幫忙」太監搜刮百姓的流氓棍徒朋分十分之四。如此情形下,大臣認為「內庫太實,外庫太虛」,皇帝卻還覺得太少,而老百姓不堪剝削,政府則財源不敷使用。末代崇禎皇帝最後更因捨不得動用內帑而自毀長城,請讀者往下看。

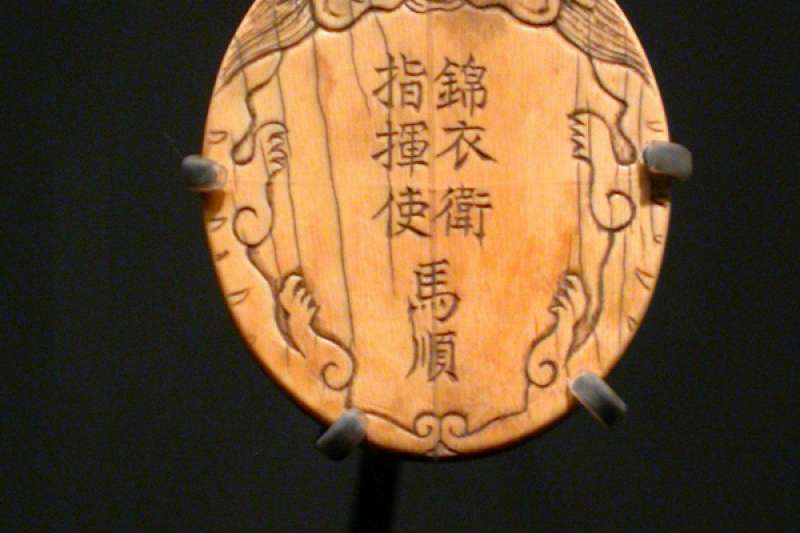

大明王朝的立國DNA裡頭有一個不好的基因:疑心病。朱元璋因為胡惟庸謀反,設置錦衣衛,以太監控制外廷官員;又因為大將藍玉謀反,後來都用文人帶兵;而他的子孫都繼承了這套統御術。這在皇帝頭腦清楚時還可以,一旦遇上「昏君+太監弄權+書讀頭帶兵」同時發生,國家就危險了。

萬曆末年的薩爾滸之戰,後金(大清帝國前身)努爾哈赤用兵如神,將明朝四路大軍個個擊破,殲滅三路、一路聞風撤軍,那一次的大軍統帥楊鎬,就是一個自以為熟讀兵書的書生。簡單說,明朝對付遼東的統帥(官銜通常是「經略」或「督師」),猛吃敗仗損兵喪土的如楊鎬、袁應泰、王化貞,守土有方甚至扭轉局勢的如熊廷弼、孫承宗、袁崇煥,全都是進士出身,但能不能帶兵打勝仗卻只能碰運氣——因為在任命之前都「說得一口好兵法」。

崇禎不能說他是個糊塗皇帝,至少他即位後能夠不動聲色/秘密布置除掉了魏忠賢。但是他又肯定稱不上英明,因為他也殺了袁崇煥——那真的是「自毀長城」,因為長城最終沒擋住清人,而袁崇煥生前連番大捷。

袁崇煥考中進士那一年,楊鎬在遼東大敗,當時他被分發到福建去當知縣。三年後,他回京述職,發表了一些對遼東的軍事見解,一位御史推薦他出任兵部職方司主事(正七品跳升正六品,相當於今天的國防部作戰規劃司中校參謀)。

(相關報導:

公孫策專欄:假新聞2019

|

更多文章

)

不久,王化貞大軍在廣寧(今遼寧錦州市轄下北鎮市)覆沒,北京城內謠言滿天飛,滿朝震惶、人心驚恐。這時候,袁崇煥單人匹馬出京、出關,回來宣稱「只要給我兵馬糧餉,我負責守住山海關」。換在承平之時,這種言行恐怕要屁股挨板子了,可是在那種情況之下,當即被任命為兵備僉事(隸屬都察院,相當上校政戰官),派赴山海關協助防務。遼東經略王在晉派他去當寧前兵備道僉事,寧前道督導第一線寧遠城與前屯衛,袁崇煥的職位已經相當於上校級政戰部主任。不久,大學士(宰相級)孫承宗代王化貞督師遼東,開始重用袁崇煥,派他駐守寧遠(今遼寧興城市),他正式成為領軍作戰的將領。

此時,朝中魏忠賢開始殺害忠良,包括左光斗、熊廷弼,孫承宗的遼東經略則由高第取代。高第是萬曆17年進士,比袁崇煥早30年,問題是他膽小怕事。努爾哈赤聽說明軍主帥換人,率大軍13萬人(號稱20萬)度過遼河直攻寧遠。高第下令,關外諸軍全部撤回山海關,可是袁崇煥跟副將滿桂堅持守城,結果努爾哈赤負傷撤軍,後來更因傷勢久不癒,「疽發背」而死。明朝稱此役為「寧遠大捷」,袁崇煥此時已升官為遼東巡撫(正三品),成為方面大員了——五年多,從七品縣令到三品大員,這也只有在戰時才會發生。

皇太極(左)、孝莊(中)與多爾袞(右)的畫像。(維基百科)

努爾哈赤死後,兒子皇太極繼位,為了專心征服朝鮮,致書袁崇煥表示願意議和,袁崇煥也想爭取時間生聚教訓,於是向朝廷建議接受。孰料,那些不會打仗/聽說前方敗戰就惶惶不可終日的朝臣,對於「和議」卻個個慷慨發言/攘袂疾呼,把和議說成洪水猛獸,把袁崇煥批成懦弱怯戰,於是袁崇煥只能加緊修城築壘。

終於,皇太極在征服朝鮮之後,率領大軍直指寧遠。袁崇煥親自上城頭督戰,後金軍損失慘重,皇太極轉向錦州,攻城不利且折損大將二人,只得退回盛京(今遼寧瀋陽市)——這一戰,明朝稱之為「寧錦大捷」。可是,魏忠賢卻在皇帝面前「打針下藥」,居然說袁崇煥「暮氣沈沈」,於是袁崇煥辭職回鄉(廣東)。

天啟皇帝崩逝,崇禎皇帝即位,殺了魏忠賢,召回袁崇煥。袁崇煥從廣東回到北京,面見新皇帝時卻開了一張超級支票「五年平遼」!這裡要講句公平話,雖然我們後人都尊崇這位民族英雄,可是袁崇煥這肯定是膨風,而他從巡撫位子上被拔官回鄉,再被召回,連續兩個轉折的心理變化是什麼?我們很難揣摩。但是我們看見後面的事情發展,袁崇煥的確不是之前那個袁崇煥,確實有點「專擅跋扈」。

袁崇煥復出時的職銜很長、很令人肅然起敬:兵部尚書兼右都御史,督師薊遼兼登萊天津軍務。尚書是正二品,轄區則從遼東前線到京師腹心地帶,而且「督師」頭銜通常是大學士等級才用(兵部尚書只用「經略」)。

袁崇煥到了遼東,長話短說,有一段時間的奏折都是「催餉」—金庸在《碧血劍》裡說「沒有人喜歡被催債,何況是皇帝」,旨哉斯言。而那班文臣又搬出古書裡如「羅雀掘鼠」(守軍艱苦卓絕)等句子,聽在崇禎耳裡,覺得袁崇煥似乎不努力防務,只會要錢似的。

接著發生了毛文龍事件。毛文龍原本不是正規軍,可是他在遼東打游擊對抗女真人戰績卓著,魏忠賢一黨給他番號/官銜/糧餉。由於毛文龍的部隊只對他一個人效忠,終於(長話短說)袁崇煥未經奏報朝廷,就把毛文龍殺了。(毛文龍的義子因此投降後金,後來成為清朝「三藩」中的兩藩,枝節不贅)

而皇太極拿袁崇煥沒辦法,想出一計:繞道內蒙直攻北京,這個戰術跟三國鄧艾攻蜀一樣厲害。頓時,北京城裡陷入慌亂,急召袁崇煥回師救京。袁崇煥一路派出將領切斷皇太極退路,同時布下伏兵,準備在後金軍隊撤退時邀擊之。自己帶主力部隊趕到北京,可是崇禎一看只到了一半人馬,內心失望。這時,皇太極使出反間計,「洩漏」袁崇煥跟皇太極有「密約」。這下子,從前袁崇煥曾經主張議和、之前擅殺毛文龍等事情一起發酵,偏偏袁崇煥又提出「發內帑以犒將士」,腦筋居然動到皇帝私房錢上頭,於是崇禎爆發了,下令將袁崇煥囚禁起來。最終(長話短說),袁崇煥在北京市街上當眾凌遲處死,而且是最殘酷的「魚鱗剮」。

由於各路「義軍」來救北京,皇太極決定撤軍回遼東。又由於心腹大患袁崇煥已死,皇太極回去改國號為「大清」,明、清之間也從此攻守易勢——在此之前,雖然後金勝多敗少,卻還沒有入主中國的念頭,此後就不一樣了。