劉邦到了咸陽,眼界大開,當他看見秦始皇出巡的車仗時,脫口而出:「大丈夫當如是也!」這句話數千年來被拿來跟項羽那句「彼可取而代也」做對比。項羽是故楚國貴族後人,看見秦始皇的排場,立興取而代之的念頭;劉邦是平民,且好逸惡勞,乃只想「做人做到那樣才叫大丈夫」。無論如何,劉、項二人都敢「做大夢」,才會有後來的大事業。

天下囚徒齊聚驪山,天下亭長也都到了咸陽,亭長與亭長,囚徒與囚徒,想必一同居住、吃喝、打屁,亭長與囚徒於是都見聞廣博,不再是鄉下草民,後來抗秦起義能夠一呼百應,跟驪山徒與編戶(低端人口社區)戍卒勇於帶頭造反很有關係。

劉邦最後一次押送驪山徒的任務,使得劉邦做出了他一生第一個重大決定。

那一次,隊伍才離開沛縣進入大澤區,就有囚徒陸續逃跑,於是在豐邑西邊的沼澤地帶(劉邦是沛縣人,豐、沛二縣都濱臨古沛澤)停下來,請大夥喝酒。劉邦對這批囚徒役工說:「兄弟們各自散去吧,我也要就此消失了!」趁夜將全體徒眾縱放,其中有十幾位選擇追隨劉邦逃亡。

【覘】當下劉邦必須做出抉擇,要不要繼續往前走?有可能距離家鄉愈遠,囚徒就愈不敢逃跑,他可以將還沒逃跑的帶到咸陽;但也可能逃亡情況會愈嚴重,最後只剩下他一個人。但無論哪一種情形,他都將不免於嚴苛的刑罰。

劉邦心想:「這樣子去到咸陽,我自己也要成為囚犯了。」於是他的流氓性格開始發酵,豪爽的縱放了所有囚徒,卻因此有了第一批「革命弟兄」。

劉邦與追隨者帶著酒意走在沼澤區,派一人在前面擔任尖兵。走著,走著,尖兵回報:「前面有一條大蛇擋在路上,咱們回頭吧!」

劉邦仗著酒意,說:「男子漢大丈夫,怕什麼?」走上前去,拔出劍將那條大蛇斬為兩段。小徑通了,眾人繼續前行。

後面隊伍走到大蛇被斬地點,看見一位老嫗在黑夜中哭泣,問她怎麼了?

「我的兒子是白帝之子,化身為大蛇,卻被赤帝之子斬了,所以我在此哭泣。」

【覘】這則故事是《史記》的記載,司馬遷寫《史記》態度嚴謹,捨棄了很多他認為荒誕不經的材料,但是他卻收錄了這一段。相信不是司馬遷拍馬屁,而是這個神話與其他關於劉邦的神話都流傳久遠,且為楚地人們言之鑿鑿。包括:劉邦的母親在大澤中與蛟龍交配而生下他;劉邦的左大腿有十二顆黑痣,醉臥時身體上方常常有蛟龍現形。

這些神蹟傳說在劉邦藏匿大澤時期被廣為誇大,尤其是別人都找不到他,只有他的老婆呂雉(後來的呂后)總是一找就找到。劉邦問她怎麼找到的,呂雉說:「你藏身之處的上方有雲氣,所以我每次都找得到。」合理的推測,呂雉縱使不是誇大神蹟的主導者,也是主要角色,也因為她具有如此特質,才能在劉邦死後統御列侯諸將。

總之,沛縣年輕人聽說那些「神蹟」,就有更多人跑到大澤追隨劉邦。

秦始皇駕崩,秦二世比老爸更嚴苛暴虐,陳勝、吳廣率先揭竿起義,占領陳縣稱王,原楚地郡縣紛紛響應,很多郡守縣令主動易幟。如此現象有其原因:趙高建議秦二世樹立權威,「郡縣守尉有罪者一律誅之」,郡縣長官為之惶惶,每天都生活在恐懼當中,既然有人帶頭,當即附和造反。而那些嚴格執行秦帝國嚴刑峻法的郡縣,則是鄉人殺了郡守縣令,然後推一位領袖響應起義。

陳勝派出的遠征軍將領周市,甚至一路打到函谷關,沿途郡縣望風披靡──以上正是「秦失其鹿」的初期場景。

沛縣就在陳縣附近,沛縣縣令見大勢所趨,也想起兵響應陳勝。沛縣的主吏蕭何、獄掾曹參對縣令說:「閣下身為秦朝官員,如今想要起事,只怕沛縣子弟不肯聽命。如果閣下召喚那些躱在山澤地區的亡命之徒,可以聚集數百武力,以之脅迫沛縣子弟,他們就不敢反對了。」

當時劉邦在大澤中已經聚集了數十、近百徒眾,他當然不會放過這個天上掉下來的機會,馬上行動,一群亡命之徒遂直往沛縣城而來。這時候,沛縣縣令卻又反悔了,他擔心生變,緊閉城門不讓群眾進城,甚至起意要殺蕭何、曹參。蕭何、曹參這下沒有退路,兩人從城牆上縋出城外,投奔劉邦。

第一、自己只有數十、近百人,未必攻得下來;第二、那樣可能嚇到老百姓,後頭就甭想團結人心了。

於是,劉邦寫了一封帛書射入城中,信上說:「天下人受秦國暴政之苦已經太久了。父老們今天如果支持縣令(為秦帝國)守城,外頭的世界已群雄並起,遲早會屠滅沛縣。如果沛縣民眾一同誅殺縣令,選擇沛縣子弟中可擔任領袖的人,大家擁護他,以響應起義軍,則家室可以保全。如果不這樣,父子都將被屠殺,千萬不要做這種蠢事!」

【覘】《史記》中這一段,司馬遷文筆流暢,寫來自然。可是我們若往深層處想一下:蕭何、曹參是沛縣政府裡頭最有權力的兩個「吏」(上面只有縣令一「官」),一個管白道,一個管黑道,為什麼他倆會那麼推崇劉邦?甚至賭上身家性命追隨革命,在後來爭天下的過程中,不論安危始終如一?

還有那位開城門的夏侯嬰,前面提及他跟劉邦有交情。有一次,劉邦失手打傷了夏侯嬰,他居然作偽證掩護劉邦,結果自己被關了一年多,這根本是「兩肋插刀」了。而後來爭天下過程中,夏侯嬰即使已經封了侯爵,始終擔任「太僕」(相當於交通部長的職位)為劉邦駕車,包括被匈奴冒頓單于包圍在白登山那一次,也是夏侯嬰載著劉邦脫險。這已經不是江湖道義可以解釋,而是劉邦必有某種特殊氣質,讓人對他矢志不二。這一點不只表現在一干沛縣老兄弟身上,後來的張良、韓信、陳平、酈食其等也一樣。

總之,劉邦在父老擁戴下成為沛公,蕭何、曹參、樊噲等幫他召募了沛縣子弟二、三千人,讓他一下子成了二、三千人義軍的首領,這個沛公簡直是天上掉下來的,難道這就是「得天命」了嗎?

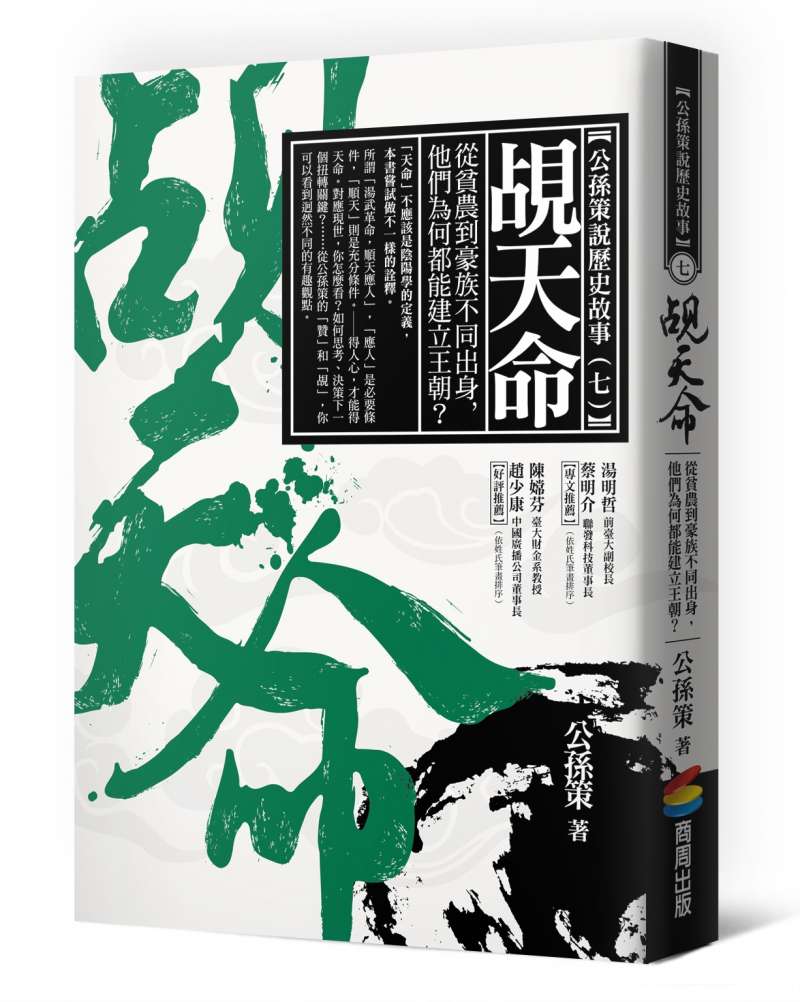

劉邦從流氓到天子,一路上沛縣始終追隨,忠心耿耿。(資料照,圖/維基百科)

劇變發生:項梁在接連勝利之後,犯下兵家最嚴重的錯誤──輕敵。秦將章邯在獲得咸陽增援之後,在定陶(今山東荷澤市內)夜襲項梁,項梁戰死,項羽、劉邦等都回軍要報仇,可是章邯大軍已經往北進攻趙國。

原本只是傀儡的楚懷王,這下「硬」起來了,他迅速接管軍隊,表面上將項羽、劉邦、呂臣等項家軍將領都封侯加官,實質上自己掌控軍隊。為了安撫軍心,楚懷王跟諸將約定:「先入關中者王之。」而劉邦受到楚懷王的重用,是因為他有平衡項羽的作用。

當時秦將章邯聲勢如日中天,楚軍將領沒人敢肖想「關中王」,只有項羽跟劉邦主動請纓(敢做大夢的人才敢賭大的)。楚懷王身邊的老將對懷王說:「楚軍之前進攻關中,包括陳王(陳勝)和項梁都失敗收場,因為秦國人民對楚軍存有疑慮。項羽攻下一個城池,常常坑殺俘虜,所過之處無不屠滅。如今要進攻關中,應該派一位仁厚長者,告諭關中父老,楚軍不會侵擾百姓,比較有成功希望。沛公是一位寬大長者,應該是適合人選。」於是楚懷王派項羽北上救趙,派劉邦西上攻秦。

【贊】劉邦從流氓到天子,沛縣這一批老同志始終追隨,不但忠心耿耿,而且「沛縣團隊」都能隨著事業版圖持續擴充而進步,能夠擔當更重的任務,蕭何是其中的代表人物。

從在沛縣慧眼識英雄開始,蕭何從提拔劉邦的「貴人」,改變角色成為輔佐劉邦的首席幕僚,這是非常不容易的事情,一般人肯定做不到。即以項羽陣營的范增來說吧,范增對項羽始終是倚老賣老的指導式姿態,但蕭何自劉邦成為沛公以後,就一直是幕僚姿態。本章故事中,射入沛縣城內的那封信,劉邦大概寫不出來,最可能是蕭何的手筆;後來入關,跟咸陽父老「約法三章」,多半也是蕭何的細膩設計。

而蕭何最令人欽佩的,是進入咸陽後,劉邦在秦宮當起「大丈夫」,其他諸將忙著劫掠,蕭何卻進入秦國丞相府,收集所有圖籍文書;劉邦封起秦宮寶庫回到霸上,蕭何卻帶走了丞相府所有圖籍文書。在後來的楚漢相爭中,蕭何因為有秦國的圖籍,曉得哪個地方有多少人丁、能收多少稅賦、哪個地方的穀倉能存多少糧食,而能供應前線戰士、糧草不匱乏。更重要的,蕭何能夠隨著劉邦的事業擴大而提升自己,他永遠是第二把手。蕭何可以視為沛縣團隊能夠與時俱進的例子,小小沛縣居然有忒多人才,那是不是劉邦的「天命」呢?