媽媽的廚房包括了我與弟妹的童年、成長,更延續把孫輩囊括了進來。

紅磚小屋的廚房

自有記憶,我們一家人住在母親任教的新營家事職業學校(曾改為新營商職,現今變成新營高工)的教職員宿舍裡。

那是一間紅磚平房,有不小的前後院,但居住面積並不大,一廳兩室加廚房、廁所。上廁所極不方便,要先通過廚房出到後院才能轉入。冬夜黑暗寒冷,上廁所總是害怕哆嗦,尤其聽完鬼怪故事之後,老覺得有長髮鬼跟隨身後飄動。事實上真有幾次看見鬼影,嚇得雙腳在原地動不了,父母聽後說我想像力太過豐富,純屬捕風捉影、胡思亂想。那房屋裡的廚房,即母親與我有關的最早廚房。

廚房面積很小,利用臨房間的牆與鄰居屋子的隔牆成為L型的兩面牆壁,用磚塊敷水泥砌立起一個六十立方公分的洗槽,上面有管水龍頭。對我們一家人這個洗槽很重要:洗肉洗菜、暫存活魚、洗衣服被單,更是每個人沖澡的空間。接靠洗槽緊貼鄰居隔牆,放一張切菜的小木桌,印象中可能八十公分高、六十公分長、四十公分寬吧。洗槽對面的牆壁前,與木桌拼接,立了一個一百六十公分高、八十公分長、五十公分寬的木製碗櫥,櫥櫃和洗槽的寬度容一人轉身。剩餘的牆角,正好擺下一個可盛直徑五十公分炒鍋的煤球爐子。

廚房狹窄,每次做飯時間,小孩子老被趕離廚房,母親警告:「別進來,危險!」

廚房雖小,但某些印象很深:洗槽與房間門之間的一塊邊角,擺了兩個陶製的深褐色罈子,一個裡面裝滿泡菜水醃著泡菜,另一個父親用來製造酒釀或米酒。母親把洗淨晾過的蓮花白、豇豆、紅辣椒、胡蘿蔔和白蘿蔔放進泡菜罈子裡,或將醃透的泡菜夾出的時候,我喜歡蹲在旁邊觀看,邊看邊吞唾液,母親便微笑取一小塊泡菜塞進我嘴裡。也喜歡看父親打開釀米酒的酒罈,蒸熟的糯米經酒麴發酵湧出清澈的酒來,令我覺得神奇。酒釀湯圓、酒釀煮蛋是全家人喜愛的甜點。

後院劃出一半地搭架了一個圍籬,養過雞、鴨、鵝、火雞,生了蛋,拾蛋很有成就感,我和妹妹、弟弟搶著撿。逢年過節或是來了客人,父親一定殺雞,或殺鴨宰鵝,我很自然的取空碗盛入半碗米,遞交父親,而後站在一旁觀察,家禽頸子被割破後流下血液注入碗中與米融混。

既然愛吃肉,我從不像一般女孩,提起殺雞宰羊的事就怯生生的嬌嗔:「好可怕哦!」「好恐怖喲,我都不敢看。」高中時代借住二舅家一年,舅舅經常不在家,殺雞的事就交由我做。如今,家中處理豬牛羊雞肉、剖魚剝蝦,去鱗殼去內臟,全我一手包辦,無怨無悔。不過,面對被處理的生物,內心仍有份歉然的。

童年住紅磚平房時,最有趣的當然是學會怎麼把煤球(台灣稱煤球,大陸叫蜂窩煤)燒紅起來。最先總被煤煙嗆得咳嗽不停、眼淚不斷,仍無法引燃煤球,逐漸摸索到訣竅後不久,家裡卻已升級轉換使用瓦斯爐了;原來用手板車拉煤球的老人不再出現,繼之是一位精壯的中年人來送瓦斯,收氣體用完的瓦斯桶。

(相關報導:

為何阿基師監製,蒸魚還是好難吃?專家教你這樣煮魚,現流冷凍一樣讚!

|

更多文章

)

記不清在那間宿舍居住多久之後,父母請人以廚房出後院的那片牆面為基礎,伸出去加蓋約十平方米,用竹子為牆,頂上以鐵皮遮蔽,我們家的廚房一下子多出了一倍的空間。我在這個竹製廚房裡,跟著母親包粽子、蒸年糕、饅頭、包子,父親也在這時教會我切肉片、肉絲—左手指拱起直立按住肉塊,再以右手持刀,注意順著肉的紋理切下,刀才不會傷手,而炒出的肉也才會柔嫩。

兩層樓房時期的廚房

初中時代,搬家到一幢兩邊有鄰居的兩層樓房,是母親學校首批建給老師的新宿舍。

房子內部比原來住的小屋大了一倍,三房兩廳加上廚房和衛浴室。浴室裡特別裝了可容一人躺下的澡缸,每個人洗澡的時間很自然的增長許多。廁所則進步為蹲式抽水馬桶;從此,告別摸黑過後院上廁所、提水沖洗善後的日子。但,也沒有可以種植花草與養家禽的前後院了。

房子面積大,廚房也變大,砌了條長型水泥工作台與洗槽相銜接,瓦斯氣罐可藏在工作台下,工作台除了供處理食材之用,還有足夠的長度擱瓦斯爐台、電鍋和熱水壺。牆上懸掛一排壁櫥,存放鍋碗瓢盆及雜物。廚房雖大,可惜呈細長型結構,新添購的冰箱只能放在廳裡。在這幢房子裡,母親一直住到退休為止。

不單進入有冰箱的時代,母親開始使用高壓鍋,每次聽到蒸氣衝響汽笛,發出嗶嗶嗶的聲音,便知道熬的粥或是燉的肉煮好了。父母親特別喜愛高壓鍋,說利用蒸氣壓力的原理,讓食物在短時間內煮得熟爛,既節省火力又節省時間,真是了不起的發明。

高中時代,我離家北上就讀台北第一女子高中。學校有烹飪課,學會做不少種的餅乾和蛋糕,寒暑假回到家裡,當然希望展露學習成果與家人分享。做餅乾和蛋糕需要烤箱,家中廚房沒這套設備,母親說:「別擔心有辦法。」向學校借來烹飪教室,帶我去把準備好的材料放入烤箱,烤出又香又脆的餅乾、美觀鬆軟好吃的蛋糕。

家政學校的烹飪設備,一系列高級不鏽鋼的專業產品,比北一女的設施更好更全,任我和母親兩人使用,感覺既奢侈又過癮。因為我,有三年母親的廚房從家裡擴展到學校,烹飪教室窗外有個大蓮花池,母親跟著我享受做糕餅的樂趣,同時聊天賞蓮花。夏天滿池紫色蓮花盛開,冬天剩下殘莖敗葉,在我們眼中卻各有各的美。

這樣的母女圖畫面一直清晰地留在我的腦海裡,一段美好幸福的時光。

從菜圃中取薺菜做餛飩、蒲公英炒蛋,是件快樂的事。(作者手繪/印刻文學提供)

台北士東路住家的廚房

一九八○年代父母北遷,住進天母士東路的公寓,直到二○○○年。

住進時,房子本身已裝設瓦斯管線,大台北瓦斯公司通過地下氣管直接把瓦斯送到各家的瓦斯管線裡,由開關控制。廚房裡裝置有流理台、櫥櫃成套,瓦斯爐有不同大小火力的爐頭可同時使用。不久加裝上抽油煙機,又添購了微波爐,廚房越來越方便使用和清理了。

一九八八年,中國大陸已開放,大姨、母親與大舅把分別四十年、居住在故鄉福建莆田的八十八歲外婆接到台灣長住。三人輪流奉養,最終外婆以九十九歲高齡,無病痛安詳去世。

外婆在台灣十二年,是我見到母親最快樂的時段;待在外婆身邊,回到做小女孩的嬌態,兩人又說又笑、又摟又抱。

為了給外婆補身體,母親在廚房花的時間比過去多許多,燉雞湯、魚湯、熬紅棗銀耳羹、煮枸杞蓮子……。外婆說吃得太多太好不行,母親不理會,仍是每日為她進補,講:「一小碗不多,身體需要保養。」

廚房抽油煙機老舊功率不佳,母親一直叨念要汰舊換新,父親簡約說:「沒有必要,機器能用就好。」十幾年下來兩人意見始終無法統一,老抽油煙機也就在廚房裡繼續工作,聲音越來越響,抽油力越來越低,做飯炒菜油煙、菜味飄進客廳、臥室裡,越來越濃重。

外婆來台灣數年之後,父親曾參加旅行團到歐洲旅遊。他前腳出門,外婆就淡淡的提醒母親:「妳不是想找機會更換抽油煙機嗎?」有外婆的撐腰,母親眼睛一亮,立即開心的付諸行動。

兩星期後父親回家,見到新抽油煙機不說話,母親和外婆也當作無事一般。

台北興隆路家的廚房

二○○○年,父母遷居台北市文山區的興隆公園旁邊,和弟弟一家同住,彼此照應。

俗語「一個廚房容不下兩個女人」,母親與弟媳的飲食觀念南轅北轍,弟媳工作忙,廚房就由母親掌管了。

母親為父親及弟弟一家五口買菜、做飯、洗碗,十多年如一日。

她做飯並非一日三餐而是一日數餐:父親作息精準,到點一分鐘不能等,必得上桌吃飯,得單獨侍候。母親雖是受現代教育的職業婦女,卻一直恪守她做傳統妻子的本分,絕不懈怠敷衍。弟弟、弟媳工作回家時間不定,尤其弟弟當醫生特別認真,在醫院門診、寫論文、編輯兒童精神醫學雜誌、閱讀世界最新醫學研究刊物……,常常半夜才到得了家。母親堅持等門,為他張羅食物,數十年不變,以食物傳遞她對兒子事業的支持與心疼。三個孫子孫女上學、放學時間不同,母親務必讓每個人吃到熱飯熱菜,便得多做幾次餐,她從不以為苦,只要孫子孫女吃得好吃得香,她便歡喜快慰。

親友看見九十多歲的母親,頭腦清楚、記憶力好、耳聰目明、手腳利落,同時盡心盡力操持家務,無不吃驚、無不佩服。虔誠信奉基督教的母親,輕鬆笑道:「能侍候別人比必須讓別人來侍候我好多了,這是上帝賜給我的福氣!」

這兩三年,我返回台北探望父母,在興隆路巷子的住宅裡,發現母親的眼力差了,有時杯子碗盤沒洗乾淨卻沒感覺;另外,越來越常聽見廚房傳出母親大聲找父親的問話:「你把我放在台子上的剪刀(菜刀、水果刀)放哪裡去了?」或是嘆氣抱怨:「唉呀!我在廚房做事,你不要進來收拾東西,行不行?!」要不,就是詢問父親:「你把抹布放進冰箱裡是啥意思?!」父親耳背,聽不清說話,仍在廚房緊跟母親身邊,她剛放下菜刀,他立刻把刀歸位;她炒菜一起鍋,他這邊手已經過來,把瓦斯爐的火熄滅……。母親不勝其煩,貼著他的耳朵吼道:「請你不要再幫倒忙了,可以嗎?」父親生氣回答:「我是怕妳危險啦!」

就像魯迅小說寫祥林嫂的故事,這些年父母親的廚房對話變成了老三篇,日復一日的重演。

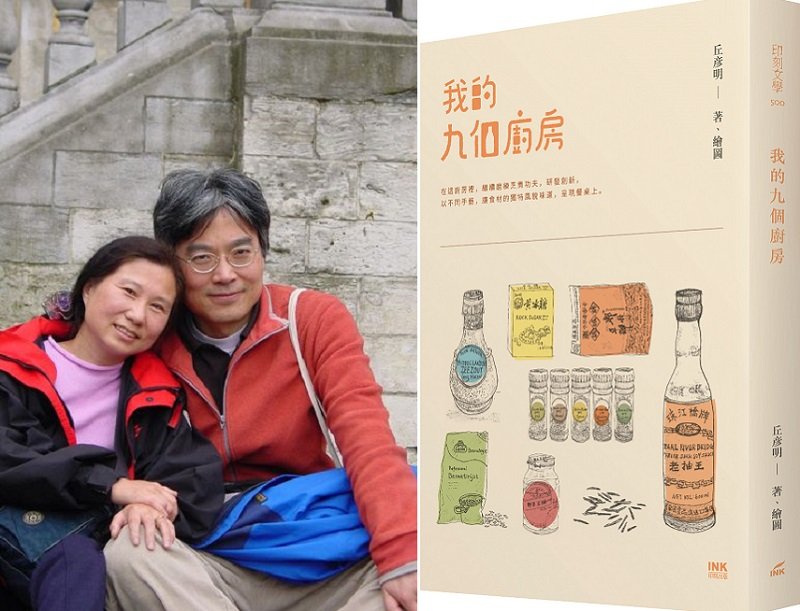

*作者為自由撰稿作家,現居荷蘭,著有《人情之美》、《浮生悠悠》、《踏尋梵谷的足跡》、《在荷蘭過日子》等書。本文選自作者新作《我的九個廚房》(印刻文學)。