這是封隔著一道高牆的信,那道牆,隔絕了自由與希望。

回家看到桌上的信,心裡百感交集,沒有想過他會回信。

我獲得了一個編號 361,這個編號是去監獄裡探望他的人數。而我是第361個,雖然當時的我還沒有真正去拜訪他。

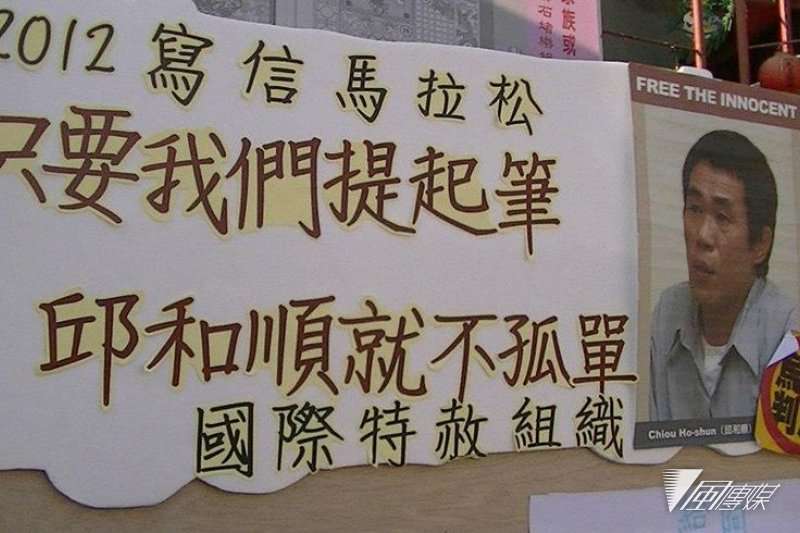

他是邱和順,這是他因為冤錯案在台北看守所的第32年。

民國77年,他被控強盜殺人,明明什麼都沒有做的他,卻被刑求到不得不說出是他犯下的罪。

31年後,司法並沒有還給他一個清白,儘管亞洲人權模擬法庭已經宣判他無罪,利用國際的專業和輿論壓力,台灣仍然沒有勇氣判他無罪。

只接受無罪特赦,不接受認罪協商。或許這幾年讓他堅持下去的,正是這股想平反的決心。

今年的1月8日,不知道是哪股力量,讓我想寫信到台北看守所,左思右想反覆猶豫了很久,深怕突如其來的信件很冒犯。

在他不認識我的情況下,我要用什麼樣的語氣寫這封信?

剛拿起筆的時候我也不知道應該要寫什麼,感覺問他好不好不太對,因為在監獄好像本身就不是件好事,問他過得怎麼樣,又感覺監獄的生活也就是那樣,於是我在簡單的自我介紹後,寫了為什麼來信,並且關心他的身體狀況。

最後我寫了一面A4活頁紙,不太長卻也不短的內容。

其他內容還有我在去年去台北看守所參訪看到的北所環境、狀態、飲食等等的,還有一些我對於監獄裡生活的疑問。

不知道為什麼有一股奇怪的力量,讓我覺得這封信非寫不可,於是在水生火熱的期末地獄裡,我仍然撥出一些時間寫下這封信。

本來想說或許從世界各地來的明信片太多了邱和順大哥根本不會回我吧?或許我的信就會這樣被埋沒在其他信堆搞不好他連看的機會都沒有。也或許他每天要回的信件太多了,所以沒有辦法短期之內回覆。又或者他最近身體狀況不太好,不適合也沒有力氣寫那麼多字。

種種的疑慮的情況下,我其實不怎麼奢望能收到回覆,因為不可抗力因素太多了,儘管心裡還是有所期待。

今年寒假,我在民間司法改革基金會實習,體會完一天的實習生活,稍微進入了些狀況,但回家仍不免感到疲憊,那天跟了一個會議,到家已經是晚上11:00,稍微整理一下,回到房間看到這封信放在我桌上。沒有想到會是這個時間點:1月16日 晚上 11:50。驚訝又興奮的心情難以形容,滿心期待拆開信封,兩手發抖的把信拿起來,慢慢地慢慢地打開它。

原本以為大概只會有一點點回覆,沒有想到打開信有3頁完整的稿紙,是平常寫作文綠色線條格子紙 一面600 格。

簡單了說了些近況,彼此交流了些對生活的看法。

「不知道他花了多少精力在寫這封信?」我心中不免跑出來這樣的疑問。

邱和順的字很整齊,黑色原子筆的墨水背後不知道帶著什麼樣的心情,稍重的力道能夠看出稿紙微微凹陷的痕跡。

2018年12月25日,因為學校課程安排,我去參訪了台北看守所。不知道為什麼腦袋突然想到了這個案件。或許是因為以前關注的冤錯案當事人,徐自強、蘇建和、鄭性澤都等到了無罪,邱和順卻沒有,也或許是因為知道邱和順大哥在台北看守所裡面,才連結到他吧?!

默默地心中問著自己,是不是他也在這裡度過了大半日子,過著如此沒有人權和自由的生活?

31年,失去自由的31年,隔絕了光與希望,隔絕了自由與選擇,失去了掌控自己人生的主權。

那樣的生活,是什麼樣子?我沒有辦法想像,我也害怕去想像。

其實我能做的不多,頂多就是偶爾寫封加油打氣然後告訴身邊的人有關他的事, 讓身邊的人知道,在他們認在為台灣司法已經算完備的國家,冤錯案還是有可能發生的。

去司法改革基金會實習之後,才了解,世界上不會只有一個邱和順,成堆的案件埋沒,每封信寄來的背後都是一個希望。司法永遠不是完美的,或許其他案子不是像邱大哥一樣死刑定讞必須如此急迫救援,但判決出自於人心和人性,就必定會有錯誤。

讀完信的我,不禁流下了眼淚,在這冷漠的世界,擁有書信的手寫溫度是多麼可貴的一件事。

那天我拆開了信,我才明白,原來世界上最遠的距離並不是國界之間的距離,而是隔著一道牆,失去自由的感觸與現實世界的距離。

連署聲援邱和順,一起實現遲來31的自由。 (相關報導: 專訪《我的兒子是死刑犯》導演:我只想傳達一件事,「我們都是人」 | 更多文章 )

*作者為法律系大學生