大選的時候, 國民黨强調「九二共識」」是安定兩岸關係的 「定海神針」。即使此 「共識」非彼「共識「,只要大家都用「九二共識」四個字,好像兩岸的局勢就可以神奇地保持穩定。副總統當選人賴清德反擊:主張美國的 「台灣關係法」 裏面的一些規定, 才真正是 「定海神針」。意思是美國就台灣有重大國家安全利益。因此,台灣可以借勢使力,至少因而能維持與對岸一定的平衡。其實, 兩個分析看來都是 「大海撈針」。

由於國民黨現在也承認: 「九二共識」矛盾百出,而大陸也明白表示其 「九二共識」 的確實内涵,我們也許可以大方地認爲:「九二共識」已經完成了它的歷史任務, 不必再談。但是,台灣對兩岸的定位, 真的可以自以爲符合美國利益, 做爲美國及其他亞洲國家圍堵中國的所謂「島鏈安全體系」的尖兵嗎?除了賴清德,島内輿論很多類似主張。由於相同意見容易互相取暖,在沒有其他證據之餘, 也容易越講越真,我想提供一個不同角度的解讀,也許可以幫助避免決策錯誤中常常出現的過分自信的率斷。

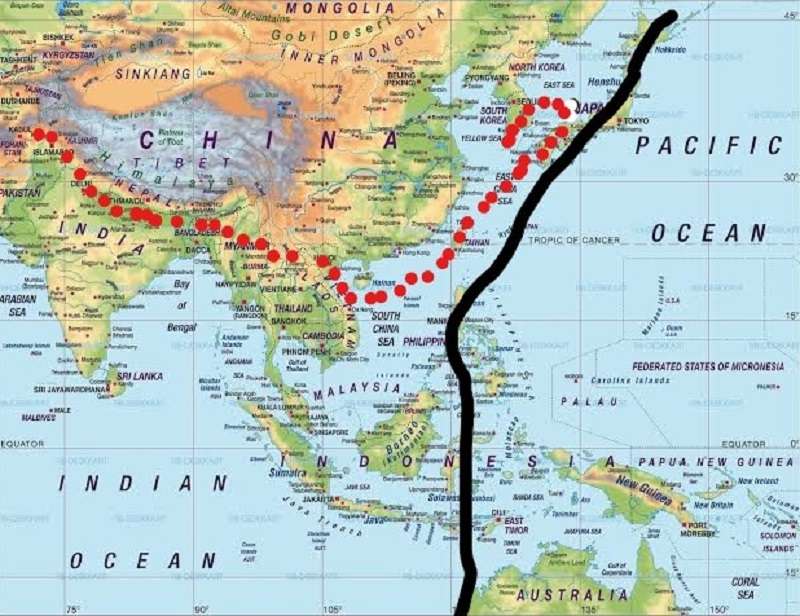

傳統美國安全利益防綫(圖片版權屬RB-DESKMART;本作者修改)

島鏈防衛綫及其延申

一、沒有堅强的證據顯示美國改變其亞太安全利益的傳統立場

美國自建國以來,其應付歐洲及亞洲的國家安全大戰略, 基本上是只要兩個區域能有權力的平衡, 相互牽制而無力干涉美洲的事務, 美國就達到其國家安全的目標,。二次大戰之後,美國國務卿艾奇遜主張:美國在亞洲大陸并無重大安全利益, 美國國安利益不包括朝鮮半島,台灣,中南半島, 印尼, 而僅止於日本, 菲律賓, 及南海以外一些島國 (見圖黑綫代表的利益範圍)。 美國軍方也同意此種判斷。但是, 由於朝鮮戰爭的關係, 美國不得不以第七艦隊挺進台灣海峽, 防堵中共解放台灣,但並不認爲亞洲大陸, 以及台灣構成國家安全的首要利益, 必須美國國力强力入駐。此後,雖然由於誤判越共的勝利將可能造成 「骨牌效應」 而捲入十年越戰,基本上也是認爲亞洲大陸對美國安全而言是次要的考慮, 所以才能甘願以失敗撤離中南半島收場。也因此,美國可以輕易解除與台灣的協防, 與中國建交。冷戰結束之後,美國固然被迫填補一些權力真空,似乎沒有以獨霸亞太作爲國家安全的戰略。這部分從放任兩韓和解,台灣與中國大陸的交流看得出來。民主黨在奧巴馬時代某種程度挺進東南亞也不過是以經濟為内涵。所以,多數的觀察認爲:美國沒有在基本上改變在亞太地區的大戰略,將國家安全的首要利益擴展到包括朝鮮半島, 台灣, 南海, 及中國之外的亞洲大陸 (見圖紅綫)。將來最可能的形勢是做爲亞太的海上霸權與中國這種大陸霸權,競爭又合作, 形成兩霸對立與共存。

(相關報導:

顧爾德專欄:別再想兩岸新的通關密語了

|

更多文章

)

二、美國亞太大戰略的反思

冷戰後美國獨樹一幟而必須填補的一些權力空間,形成世界各地都有美國軍事力量的出現。即使沒有比較固定的駐扎,美國的海軍, 尤其是航母, 使美國很快能夠出現在美國國家利益受到威脅的地點。然而,國防預算限制,國内社會福利支出, 經濟成長緩慢, 造成堅持航母政策一定的困難。也因此在過去幾十年, 在美國出現一股所謂 「海外平衡」 戰略思想, 挑戰傳統大戰略。海外平衡戰略認爲:美國只要設法保持必要的國力, 但將外國當地的國防交由當地國家自行處理,僅在必要時出手保護, 做爲解決傳統大戰略困難的辦法。

在這個新思維之下,有一些意見認爲:雖然有一定的困難,美國最爲現實的台灣政策是與中國接觸, 達成逐漸退出對臺承諾的安排。這樣既能避免中美的軍事衝突, 也可能開啓中美其他領域未來進一步的合作。

三、中美軍事平衡今非昔比

假定中共發動武統,美軍會全力投入, 為台灣打一場中美大戰嗎?因誤判或情緒反應, 也許;認爲因爲是基於美國國家安全的重大利益,那就未必。台灣不應 (也不能)將兩千多萬人的命運寄托在如此脆弱的判斷之上。

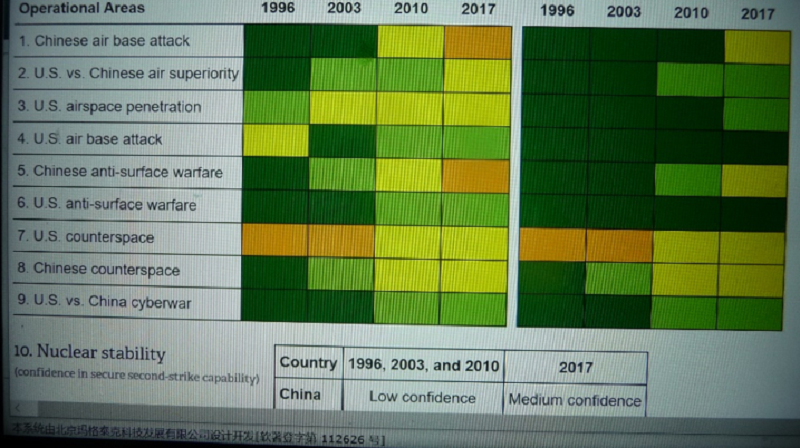

約十年之前,美國智庫蘭德公司已經認爲: 海峽一旦發生戰爭,中共空軍在24小時之内可以取得也許是暫時的臺海制空權。在2015年的另個報告:該公司認爲:到了2017年,中美在臺海上空的制空權基本平手 (見圖)。 但是,空戰剛開始,美國空軍需要出動幾乎30 個聯隊 (每一聯隊大略是兩個大隊,六個約20 架軍機的中隊組成)以取得優勢。所需飛機遠遠超過美國擁有的所有軍機,所以根本不可能。如果以七天的空戰,50% 的折損率計算,美國需有七個聯隊取得空中優勢。不過,如上所述,由於美軍必需準備及剋服距離 (見以下討論),共機在空戰開始之時不會有美軍的阻擾。當然,報告是計算機模擬作戰,有其他研究指出其結論不可能正確, 因爲無法估算真正實況的許多變數 (例如,我們可以知道伊朗的導彈實力,做出作戰模擬。 但無法估算其導彈在實戰中,誤打自己的民用飛機)。無論如何,美國維持臺海的制空權日益困難。雖然,沒有人說中共會在可預見的將來對臺發動空戰。但是,美中軍事平衡的變化,無疑會減低美軍防止戰爭發生的嚇阻力,更增加實際發生空襲後美軍的決斷。

美國傳統 「船堅炮利」 的航母政策既然日益不切實際,島内有些國安專家斷言:像1996-97 臺海危機,美國兩艘航母臺海定江山的場景已成絕響, 美國現在是束手無策, 不會救台。我雖不同意這種過分簡單的分析和結論 (例如, 美軍也在思考形成改變航母戰略,代之以水下,隱秘, 飛彈,攻擊大陸通訊指揮系統等戰略), 但是我同意其憂慮。因爲中國在過去二十年在飛彈導彈射程及精準度的進步,不但使航母戰略日益減低威力,而且迫使美軍軍事基地及設備人員必須遠離飛彈射程之外, 增加美軍部署及反應的時間和困難。(參見中國飛彈射程圖)

(相關報導:

顧爾德專欄:別再想兩岸新的通關密語了

|

更多文章

)

四、川普對臺政策的幻覺

美國在川普上臺之後對台灣的一些舉動,例如與蔡英文總統通電話,對過境比較寬鬆的安排,決定販賣更新台灣的武器等等,的確是有異前任的不尋常舉動。但這並不代表基本改變川普作爲美國至上的生意人,某種程度的孤立主義者的信仰。他對中國的許多政策并不是出於要美國獨霸亞太的戰略考量,而是認爲中國占了美國太多便宜,也就是美國做了虧本生意。軍售台灣不是戰略思維的轉變,而是生意人轉嫁美國國防成本和圖利軍火商的要求。這與美國向北約等逼債的舉動如出一轍。與孤立主義和海外平衡新戰略思維也不衝突。台灣如果誤以爲美國要以台灣這一支 「不沉的航空母艦」 取代日益受到中共導彈威脅的航母,難保不是一廂情願的誤判。尤其是川普現象可能是美國國内政治一時的曇花一現,其人做生意不守信用的行徑 (為美國對抗ISIS而犧牲幾十萬的伊拉克庫德族可以一夜之間翻臉撤防), 惡名昭彰,希望台灣不要把海上的一根稻草, 當成可靠的 「定海神針」 。

五、延伸思緒: 不要大海撈針, 要自求多福

如果以上的分析還有點道理:即美國從來不以爲台灣地位與美國國家安全有絕對必然關係;美國很可能或不得不在某種程度上採納 「海外平衡」 策略;中美軍事 (甚至經濟和科技, 不及詳論)實力日益平衡;美國重返亞太大陸 (因此包含台灣)是一種 (即使是暫時的)幻覺。台灣人民必須在靈魂深處, 探索如何自求多福,檢討法理和實質臺獨 (台灣共和國或中華民國)的對抗路綫必需同時承受的擦槍走火可能性。要想消除或減低軍事衝突的機率, 唯有對談,和平解決。台灣終極的福祉不在 「親美」 或「反美「,而在 創造和平環境的「親台」。

解決族群衝突是漫長的過程, 更不是作秀, 其可能成功的先決條件必須是雙反真正放棄對立,誠意妥協。 同時要有必要的心理堅持及長期用心的 (包括官方及民間的)實質準備, 不達目的絕不甘休。表面上的會面或 「談判」, 無濟於事。就像當時各國政要 (像法國總統龐比度)得知毛澤東健康出情況,爭相往北京求見一樣 (好似當成毫無實質的觀光), 什麽連習會。 吳習會, 馬習會,都是過氣政客的臨去秋波。既不知談什麽, 也注定談不出什麽。因爲心理和實質未臻成熟,毫無準備。現在蔡英文說:只要無預設立場,平等尊重,她願意與中共坐下來談。論者無不贊賞這種 「和平理性」 的態度, 大談 「解鈴還要繋鈴人「,連通常相當務實的許信良也一時不查, 補上一筆。但是,孤芳自賞,老王賣瓜式的 「和平理性」 沒有一點用處,因爲表態之餘,唯一重要的是對方的實際感受。雖然, 以中國大陸與台灣的實力差距,中共的確有更大的能力 (也應該)做出某種讓步。不過,在民進黨 「臺獨黨綱」及「台灣前途決議文」的襯托之下的民進黨總統,真的以爲事先毫無準備,以一句近乎自以爲是又近乎悲憫的八字隔空喊話,中共在不知你的真正信仰和目標之下,就必須壓抑自然的情緒,轉而釋出善意,與你在天安門把酒言歡?這種提案方式,太不成熟,也太不嚴肅。沒有人應該以爲中共會根據看不到可以把握的誠信來行事。中共甚至可以合理懷疑:民進黨只是想要仿效過去國民黨製造有辦法應付中共的假象。中共過去也許不在乎「上當」(猶如無奈之中只能抓住海上一根稻草), 現在大概沒有理由糊里糊塗替你背書!

我常常批評中共預設立場的不是。 但是, 臺北沒有預設立場?」一中」不可談;」一國兩制」絕不接受。能談出什麽一種内涵都還不知道,已經把有些議題排除在外,這不叫沒有預設立場,這叫我可以有預設立場, 但希望你沒有預設立場;我可以無動於衷, 你卻必須反應的惡性循環。

蔡英文總統在選後再度釋出在對等和無預設立場之下願意與大陸對談的 「橄欖枝」, 同樣一直沒有得到中共的回應。如果臺北不是擺姿態, 而是真正尋求解決兩岸的對立,我想作爲相對强勢的一方,打開僵局的主動權在大陸一方。要發現是否只是言不由衷,北京和台北不妨參考多年來世界各地如何處理族群衝突的一些經驗。此處雖無法詳論,僅列舉幾項供參:(1)不要以爲古老文件(「解放台灣」; 「臺獨黨綱」)是聖經,要務實判斷其當下對對方與自身策略的相干性;(2)區隔意識形態的夢想和現實環境下的實際作爲 (「絕不放棄武力統一」 ;「主權獨立「;「中華—臺北「); (3)對方不是鐵板一塊 (軍系,臺辦,學界,一般民衆, 不是凝結劑;從 「台灣前途決議文」 也可看出民進黨不可能是一言堂, 更不可等同台灣新世代選民的政治信仰);(4)要留心鼓勵對方的中道力量 (第三波民主大師Huntington 的體驗)。

大選過後,北京必須誠實面對完全沒有和大陸直接或間接淵源的台灣年輕新世代,情緒上以爲國民黨的某些分子感覺比較舒服的日子已經過了。不過,台灣年輕一代切莫以爲兩岸的穩定關係,就像大家以爲是與生俱來,天經地義的台灣政治生活方式。台灣 「現狀」如果能夠維持,必須花費漫長的時間和重大的心力。兩岸的和平共處,雖然不會容易,卻也不必是心頭永遠的重擔。不要盲信別人强加於你的抽象意識形態;要敢於想象如何安排你所想要的生命世界。兩岸關係不是天生自然,端看你如何灌溉!

(相關報導:

顧爾德專欄:別再想兩岸新的通關密語了

|

更多文章

)

*作者是律師/教授。哈佛法學博士。前陸委會諮詢委員。本文是此議題大型研究中的一點意見