討論發生於戒嚴時代的白色恐怖,直到今天在台灣還是一個高度敏感和複雜的問題。尤其是來自不同黨派的政治人物,也是竭盡所能消費或曲解白色恐怖的歷史,操弄意識形態的認同來換取政壇上的利益。來自民進黨、時代力量、台灣團結聯盟、建國黨或者自由台灣黨等所謂「本土勢力」,將白色恐怖形容為「外來政權」對「本土精英」的單方面屠殺。

在這套「獨派」的論述中,以國民黨為代表的「外來政權」就如同1940年到1945年侵占法國的納粹德國一樣,是以佔領軍的姿態實施恐怖的「異族統治」。所有白色恐怖的受害者,都是受過良好教育,擁有優秀品德,一心為國為民的台籍菁英。而且透過研究白色恐怖的歷史,這些獨派的結論都會導引到台灣必須成為一個與中國互不隸屬的主權獨立國家。

可就如同法國抵抗運動史一般的虛無,本土史觀下的白色恐怖史經不起考驗之處有太多太多。首先受害者並非全部都是本土精英,而且在比例上來看其實是外省人居多。其次則是受害者的政治信仰也並不盡然都主張台獨,他們當中為數不少其實正是「外來黨國體制」的支持者,甚至還有很多其實是主張台灣應早日「回歸祖國」的「紅色統派份子」。

理所當然,在戒嚴時代被槍斃的許多人當中,也有真的替中國共產黨服務的匪諜,或者所謂地下黨存在。於是在台灣支持國民黨的人,又認為當年白色恐怖是為了肅清中共的「必要之舉」,屬於「大時代的無奈」,試圖為兩蔣父子統治下情治機構種種迫害人權的行為辯護。還有一些認同中共的藍營人士,認為「白色恐怖」是在清除島內分離主義者,以確保中國領土主權的完整。

至於當年真正信奉共產主義的「老紅帽」,基本上是在台灣完全「失去話語權」的一批人。白色恐怖的話語權,完全被其實與白色恐怖沒有太多直接關聯的民進黨所搶奪過去,讓主張統一的他們不得不與過去迫害他們的國民黨站到一起對抗獨派。他們自然是以「真正的白色恐怖受害者」自居,但是卻也有自己的盲點,始終不願意面對「紅色恐怖」更勝於「白色恐怖」的歷史事實。

整體而言,白色恐怖下的受害者是各種省籍(如果把被中華民國海軍截獲的蘇聯、波蘭與英國船員,乃至於被誣陷為「馬共」的僑生算進來,其實還有國籍之分),各種意識形態和國家認同的人都有。把他們通通排列出來的話,幾乎可以在找到今天存在於台灣社會上各種不同的顏色光譜。這是一個過去不曾有人認真探討,也很難好好探討的問題。

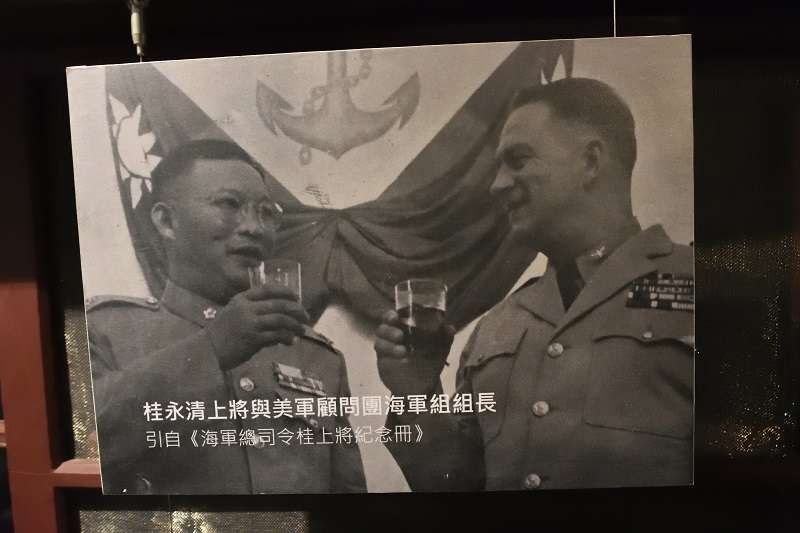

桂永清是黃埔軍校第1期的畢業生,理應是蔣中正的天子驕子,但是祖籍江西的他並非浙江人,在其他黃埔1期的畢業生中又明顯矮了一截,恐怕是其後來走向偏執的原因。(作者許劍虹提供)

千秋功過桂永清

要討論白色恐怖時代的國家認同,筆者認為海軍白色恐怖案是一個最好的出發點。因為狹義的白色恐怖案,是以海軍總司令桂永清主導下,發生於1949年到1954年以海軍官兵為目標的政治肅清。一般人認為,這是以桂永清為代表的陸軍勢力與以魏濟民為代表的馬尾海軍勢力之間的派系鬥爭,導致大量無辜將士和官校學生的犧牲。

(相關報導:

許劍虹觀點:B-25重創蒙古鐵騎,「飛虎教官」憶抗戰

|

更多文章

)

廣義來看的話,海軍官兵成為政治犯或思想犯的狀況,直到1991年廢止動員戡亂以前都還持續發生,所以可以看到不同時期政治犯或思想犯在意識形態上的變化。1955年以前海軍的組成是以外省人為主,被整肅者以廣義上的「統派」為主,同時包括支持中華民國統一大陸的「藍統」與支持中華人民共和國統一台灣的「紅統」。

隨著越來越多本省籍人士進入海軍服役,乃至於台灣共和國臨時政府在東京成立,台獨思想從1955年開始,便成為另外一批海軍政治犯入獄的主要原因。但是在我們開始討論白色恐怖受害者的國家認同以前,我們先要對加害者們來做一些研究。因為加害者並不如後人所認知的那麼鐵板一塊,而且很多時候加害者同時也具有受害者的身分。

桂永清是陸軍官校第1期出身的陸軍將領,祖籍江西貴谿縣的他與中國陸軍總司令何應欽是同鄉,也娶了何應欽的姪女當老婆,稱得上是陸軍中何應欽系統的人馬。但是如果有讀筆者過去的文章,其實讀者們應該都知道何應欽在蔣中正心目中的地位,自西安事變爆發以來就不斷下降。顯然這是因為何應欽不顧蔣中正死活,試圖命令空軍轟炸西安所導致的。

抗戰爆發後,何應欽的「親日派」色彩過於濃厚,而且又在太平洋戰爭爆發後,一度與跟蔣中正關係不合的史迪威(Joseph W. Stilwell)走得很近,外加其在大陸淪陷之際,曾經支持李宗仁與中共和談,種種事蹟都讓他失去了蔣中正的信任。曾官至行政院長的何應欽,到了台灣後基本上被打入冷宮,無論在軍界還是政壇上都無法發揮任何影響力。

至於桂永清本人,雖然在抗戰爆發之初曾率領中央陸軍官校教導總隊將士於南京抵禦日軍攻勢,戰鬥到全軍覆沒,有過極為英勇的表現,不過他的整體軍事素養顯然不如杜聿明與關麟徵等陸軍官校第1期畢業的同學。尤其桂永清在蘭封會戰中望風而逃的表現,更是令蔣委員長對他大失所望,將其從前線部隊調往後方培訓戰時工作幹部青年團的青年學子。

簡稱「戰幹團」的戰時工作幹部青年團成立目的,是抗戰期間政府為了要與共產黨爭取知識青年,培養政治幹部。令蔣中正跌破眼鏡的是,桂永清一到戰幹第1團接上教育團的位置,就以肅清匪諜的名義大搞「白色恐怖」,害死了270名學生。這可真的讓桂永清待不下去了,但蔣中正看在何應欽的面子上沒將他處死,而是發配到歐洲擔任駐外武官。

本來蔣中正的構想,是希望讓與美國關係良好的軍統局大家長戴笠出任海軍總司令。可是戴笠在1946年3月17日不幸遭遇空難死亡,才讓急於將馬尾海軍大老陳紹寬換掉的蔣中正,選擇桂永清出任海軍總司令職務。選擇桂永清的主要目的,想必與他戰爭末期擔任中華民國駐英國武官,能向皇家海軍多要一些軍艦的緣故。

可沒想到桂永清不懂海軍,在部隊裡鬧了很多笑話,使得他對與英國關係比自己更好,而且又更有專業知識的馬尾海軍元老們懷恨在心。與戴笠同樣出身「中華復興社」的他,判斷部下忠誠度的能力也遠遠不如戴笠。他委以海軍總部上海辦公廳主任重任的結拜兄弟徐時輔,居然沒有隨政府一起遷來台灣,而是留在大陸投效中國人民解放軍。

(相關報導:

許劍虹觀點:B-25重創蒙古鐵騎,「飛虎教官」憶抗戰

|

更多文章

)

涵蓋噸位最大的重慶號在內,海軍81艘艦艇與3,400餘名官兵的叛變投敵壓垮了桂永清對人性的所有信任。他以整肅匪諜的名義,大規模肅清馬尾體系出身的海軍官兵,還一度下令將時任海軍官校校長的魏濟民關押起來。然而魏濟民背後卻有蔣中正手下愛將,東南軍政長官陳誠將軍的力保,讓桂永清難以將其徹底剷除。

既然殺不了魏濟民校長,他就對魏濟民的學生,以海軍官校第36年、第37年還有第38年三個班的學生施以整肅,造成了海軍白色恐怖案的發生。然而自己曾經誤信共產黨地下黨員徐時輔的經驗,卻讓桂永清深怕自己可能成為下一個遭到整肅的目標。外加他對人性已經極度缺乏信任,在「寧可錯殺100,不可放過一人」的思維下,製造了大量的冤案。

而且受害的,其實也遠不止馬尾海軍系統的人馬。只要稍微有一點言行舉止不符合桂永清的標準,即便是他親手帶出來的「新海軍」,即所謂中央海軍訓練團的學生,一樣難以逃脫被嚴刑逼供、長期囚禁甚至死於非命的下場。可見除了肅清匪諜之外,海軍白色恐怖案發生的大背景,還是來自於海軍或者說整個國軍內部的派系鬥爭。

研究白色恐怖的人,很少人知道桂永清與孫立人之間曾經也彼此鬥爭過,而在這場鬥爭中,蔣家父子卻是與孫立人站在一起鬥垮了這位何應欽的末代子弟兵。(作者許劍虹提供)

何應欽派系的垂死掙扎

海軍白色恐怖案,看似影響範圍只限於海軍,其實卻不盡然。身為何應欽姪女婿的桂永清,代表的是中華民國國軍裡最後的桂永清派系。撇除掉蔣中正的天之驕子空軍不去談,此刻台灣的軍權基本上被掌握在三大派系手中。一是前面提到,兼任台灣省主席與東南行政長官的陳誠,二是陸軍總司令孫立人,三則是蠢蠢欲動的蔣經國。

桂永清的潛在敵人,早就已經超越海軍,尤其是隨著陳紹寬留在大陸,逐漸淡出中國歷史舞台的馬尾海軍了。所以他整肅的目標,勢必也會與他和陳誠、孫立人以及蔣經國的鬥爭有關係。比方說1951年慘遭殺害的鮑一民,本身是東北海軍體系出身,抗戰時擔任汪精衛政權海軍煙台要港司令,並在勝利後協助中華民國海軍接收華北。

鮑一民盡忠職守完成海軍交付他的任務,包括協助中華民國海軍由大陸撤退到台灣,既不出自馬尾海軍體系,本身也沒有「附匪」的問題,卻仍然被拘留到惡名昭彰的海軍鳳山招待所。桂永清之所以要殺鮑一民,純粹就是因為他接受了孫立人將軍的邀請,準備替陸軍建立海上巡邏隊。這看在桂永清眼中,無疑是陸軍對海軍的威脅。

於是就出現了很矛盾的情況,最早是桂永清做為陸軍將領被指派為海軍總司令,慘遭以馬尾體系為主的專業海軍將官排擠。結果他代表陸軍的勢力,發動白色恐怖將傳統海軍人馬清理掉。而在他坐穩了海軍總司令的職務後,又轉身成為維護海軍利益的代表,要圍堵防範孫立人的陸軍人馬滲透,於是痛下殺手殺害鮑一民。

最離奇的是,孫立人將軍曾經試圖挽救鮑一民,將他從桂永清的勢力範圍高雄調往台北的國防部軍法處審問。可此刻桂永清卻又被蔣中正提拔為總統府參軍長,居然以更高的權力介入,並施壓國防部槍斃了鮑一民。籍貫山東的鮑一民將軍,雖然曾經服役於汪政權海軍,但卻又是不折不扣的外省人,國族認同上也自認是中國人,可見他的死與統獨、省籍之爭沒有絲毫關係。

(相關報導:

許劍虹觀點:B-25重創蒙古鐵騎,「飛虎教官」憶抗戰

|

更多文章

)

莫名其妙被槍斃的鮑一民,反應的實為孫立人與桂永清的陸海軍之爭。當時郭廷亮案尚未爆發,孫立人還頗為蔣中正信任,反而是黃埔系天子門生桂永清的囂張讓蔣中正與蔣經國父子備感威脅。在陳誠與孫立人出手都壓制不了桂永清的氣焰後,蘇聯出身的蔣經國才決定出馬整治海軍,並任命同樣出身「中華復興社」的趙龍文中將擔任海軍總部政戰部主任。

為了搞垮桂永清,蔣經國啟用了同為「藍衣社」出身,但是卻因好友李友邦慘死而痛恨白色恐怖的趙龍文出任海軍總司令部政戰主任。圖中站立在蔣經國左邊者正是趙龍文,右邊則是海軍第3軍區司令三軍區司令曹開諫。(照片來源為國史館,作者許劍虹提供)

永無終止的白色恐怖

趙龍文雖然出身「藍衣社」,而且又是戴笠與胡宗南的手下愛將,但是他卻對白色恐怖深惡痛絕。主要原因,是趙龍文在抗戰時於浙江富陽擔任揮國民抗日自衛團第1支隊的支隊長,配合第3戰區對日軍作戰。作戰有功的他,只因為在國共第二次合作的背景下,於富陽與巡視第3戰區,時任國民政府軍事委員會政治部副主任的中共領袖周恩來會面,就被解除了第1支隊支隊長的職務。

更重要的一點,則是趙龍文擔任第1支隊時,有個從是民眾動員工作的女青年嚴秀峰是他的手下。嚴秀峰是千金大小姐,但是卻出於對日本的仇恨,是國共合作的大力支持者。後來她又嫁給了信仰共產主義的台灣義勇隊隊長李友邦將軍。替中共從事地下工作的李友邦,於1952年4月21日在馬場町被槍決,嚴秀峰也被關押了整整15年。

李友邦是中共承認的「烈士」,所以他遭槍決應該不是被冤枉。可是李友邦在光復初期被任命為中國國民黨台灣省黨部副主任委員,他的頂頭上司就是擔任主任委員的蔣經國。而留學蘇聯的蔣經國,又非常喜歡啟用具備左派色彩,甚至於前中共黨員身分的人當自己的左右手。可見李友邦在槍斃前,已經是蔣經國的人馬。

而趙龍文又是蔣經國親自任命的海軍政戰主任,所以和李友邦算是同屬「太子幫」的同志。外加嚴秀峰又是他的老部下,所以對於李友邦夫婦的下場,趙龍文似乎理解成了政治迫害。執意要槍決李友邦的是蔣中正,而在海軍內大搞白色恐怖的桂永清又是黃埔系,他又怎麼可能不利用蔣經國賦予的權力來好好整頓這些「仇人」呢?在桂永清擔任海軍總司令,有著以董行健、黃開元為代表的「13太保」。早年在「藍衣社」的時候,桂永清也與胡宗南、滕傑、戴笠還有鄧文儀等人並列效忠領袖蔣中正的「13太保」。董行健、黃開元等人無惡不作,不只迫害忠良,還常常強迫受害者妻女向自己提供性服務。幾乎所有筆者見到的老海軍,提到這兩人無一恨得咬牙切齒。

雖然製造了海軍白色恐怖的悲劇,但桂永清對海軍有不是毫無建樹的,尤其是為了接收日本海軍賠償艦與投降艦,他啟用了大量曾在日本帝國海軍服務的台籍海軍人才,讓海軍成為最快打破省籍隔閡的軍種。(作者許劍虹提供)

更重要的是,桂永清組織「13太保」,顯然在推動組織自己的小圈圈,挑戰蔣家父子的權威。於是在經國先生的權力支持下,趙龍文得以先後剷除掉董行健和黃開元,瓦解海軍中的「13太保」。由於董行健與黃開元等人平時吃相過於難看,又以殘酷手段整肅異己,樹立了太多的敵人,要找到他們的罪證並將他們槍斃是十分容易的。可桂永清將軍本身並沒有貪腐問題,而且又在1954年7月份晉升為管理整個三軍的參謀總長,不是趙龍文所能夠輕易下手的目標。然而桂永清或許管得住自己的貪念,卻沒有辦法約束自己的妻子。最後桂永清將軍因為妻子收賄的事情傳到蔣中正的耳中,被嚴厲斥責了一頓。桂永清發現自己已眾叛親離,選在1954年8月12日舉槍自盡,參謀總長的位置只坐了一個月多一點。然而白色恐怖,其實並沒有隨著桂永清的垮台結束。大權在握的蔣經國,開始把目標轉移到孫立人與陳誠的人馬上。鳳山的海軍招待所,服務的「貴賓」範圍也變得越來越多,只為了要替蔣經國日後的上台鋪路。一心想要主持正義的趙龍文,終究不過是蔣經國剷除異己的一顆棋子而已。後來當上中央警官學校校長的趙龍文,也因為對台灣的失望而遠走海外。桂永清被打倒了,成為海軍白色恐怖案千夫所指的罪魁禍首。確實有太多太多的無辜,在桂永清掌權的時代慘遭迫害,甚至丟掉性命。而且許多軍艦和官兵在1949年的叛變,實際上也是受到桂永清將軍大規模整肅海軍的政策所影響。可見桂永清的垮台,確實也讓海軍的建設能更重歸正軌,成為1954年與1958年兩次台海危機中保衛台灣的關鍵力量。可歷史本來就有很多不同種面向,千夫所指的桂永清將軍也絕非一無是處。至少在提拔台灣本省籍海軍人才,尤其是參加過日本帝國海軍的台灣本省籍人才方面,桂永清可謂出力甚多。比方說軍階最高的台籍日本兵吳振武大尉,就是得到桂永清提拔進入中國海軍服務,才在二二八事變結束後躲掉了台灣省行政長官陳儀的追捕。

包括黃金島與許昭榮等參加過日軍,並捲入過二二八事變的台籍軍人,也都是接受吳振武號召而參加中國海軍。從某種意義上來看,以殘酷霹靂手段清洗外省海軍官兵的桂永清,反而又成為引進本省軍人進入國軍體系服役的先鋒,對促進族群融合帶來了不少貢獻。甚至從某種程度上,台獨思想能在軍中發展的一個重大原因,也是來自於桂永清對台籍人才的大規模啟用。

(相關報導:

許劍虹觀點:B-25重創蒙古鐵騎,「飛虎教官」憶抗戰

|

更多文章

)