看見人類尚未發現的世界,一直是科學探索的目標。但該如何「看見」呢?是要先有理論,還是先改善工具?舉例而言,量子理論是典型的概念帶來實踐和認知革命,工具改進是否也會帶來類似革命?2017年諾貝爾化學獎給了這個問題一個交待。瑞士學者杜布歇(Jacques Dubochet)、德國學者法蘭克(Joachim Frank)和英國學者亨德森(Richard Henderson)因為「發展冷凍電子顯微鏡技術,以高解析度呈現溶液中的生物分子結構」而獲得諾貝爾化學獎。消息宣布後,不少科學界的人開玩笑說,這是三個搞物理工作的「工匠」得了個化學獎。由於三人不斷改進冷凍電子顯微鏡技術,科學界得以高分辨率測定溶液中的生物分子結構,而又不破壞其形態,這項突破對生物化學產生了革命性影響。正如諾貝爾化學獎評選委員會成員布里辛斯基(Peter Brzezinski)所說,今年的化學獎是跨學科研究的一個典型,技術在科學發現中扮演的角色越來越重要。

「電子顯微鏡鼻祖」—亨德森

「我一直覺得如果你做一些有趣的事情並且把它做好,那麼在某個階段你會因為做你喜歡的事而獲得回報」─亨德森

英國劍橋大學的分子生物學家亨德森幾年前的預言昨日應驗了。 生於1945年的亨德森,作為電子顯微鏡領域的開創者之一,也是個生物物理學家,他以物理學家的特有眼光看待生物化學領域,總能開創出新思路,「我把從事的研究當成了一項吸引人的愛好,因為從來不會重複,總有新東西。」

把研究當愛好,就彷彿孩子愛玩、好奇,讓亨德森在上世紀90年代才思泉湧,改進了傳統電子顯微鏡,取得了原子級分辨率的圖像。人們因此得以看到極其微觀層面的世界。

研究不是亨德森唯一的愛好,他平常喜歡遛狗、划船、喝葡萄酒,與孫子一起踢足球,還一直是個電影迷。他說,「我很幸運獲得了良好的教育,同時又有時間去從事其他活動。」他和幾個朋友經常在一起收集並維修老爺車,他們曾開著一輛1948年的老爺車遊遍了蘇格蘭。

「跨界奇才」—法蘭克

77歲的德裔美國科學家法蘭克如今是哥倫比亞大學生命科學系教授。他的主要貢獻是在1970、80年代開發了一種圖像合成算法,能將電子顯微鏡模糊的二維圖像合成清晰的三維圖像。

法蘭克物理學背景深厚,說他是物理學家也不為過。在德國的大學裡,他研究的是熔點下的金的電子衍射,讀博士時,接觸了X射線晶體學,並師從德國著名的電子顯微學家霍佩博士,並由此接觸到了電子顯微鏡。

1970年法蘭克在德國慕尼黑理工大學獲得博士學位後,獲得了資助前往美國最好的幾個實驗室遊學兩年,其中包括NASA的噴氣推進實驗室。而在噴氣推進實驗室工作期間,他選擇去學習圖像處理技術。當時的他,怎麼也想不到這些功課日後會與化學有關。

此後,法蘭克在英國劍橋大學從事電子光學研究。幾年後又定居美國,從事與電子顯微鏡相關的公共衛生研究,豐富的「跨界」學術經歷對他的成長很有幫助。法蘭克發展了一系列成像算法並編寫軟體,實現無需結晶的蛋白質三維結構解析技術。尤其在核糖體三維重構方面有一系列的重要開創性工作,可惜當年解析核糖體結構而獲諾貝爾獎的科學家不包括他。現在他在冷凍顯微術領域獲諾貝爾獎,實至名歸。 (相關報導: 2017年諾貝爾化學獎》「冷凍電子顯微鏡」技術大師獲殊榮 | 更多文章 )

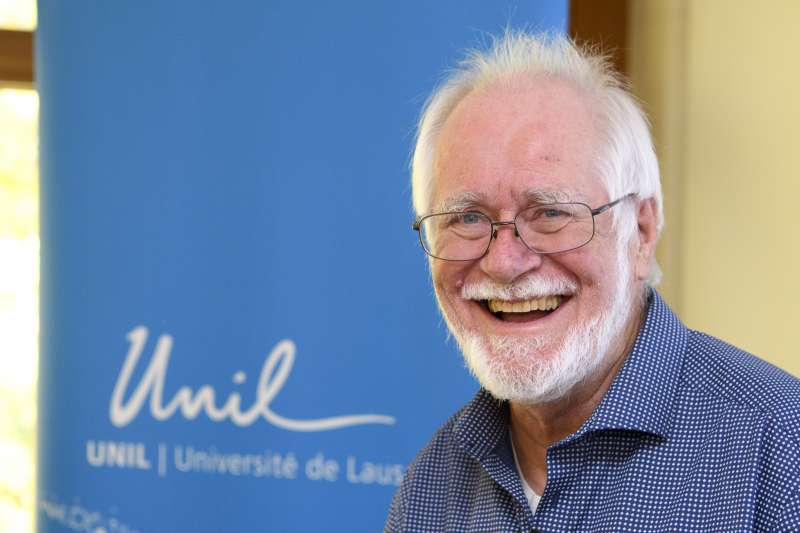

「科學哲人」—杜布歇

如果說,亨德森和法蘭克在基本理論實踐和重構算法方面有貢獻,75歲的瑞士洛桑大學榮譽教授杜布歇則在樣本製作方面有開創性貢獻。1980年代,杜博歇發明了迅速將液體水冷凍成玻璃態以使生物分子保持自然形態的技術。通俗地說,生物細胞內的水一旦冷凍就會結冰,而這些冰晶會破壞細胞內各種物質的原有形態。讓這些水變成玻璃態,就能讓細胞內的各種分子保持原樣,供電子顯微鏡觀察。