2008-09年的全球金融海嘯,對世界造成了災難性的後果,也成為許多部金融災難電影的警世主題。其中有一部2011年的獨立製作《黑心交易員的告白》(Margin Call),以洗鍊的手法與寫實的對白,具體而微地呈現出一間投資銀行領導班子於36個小時內,面臨固定收益部門因為賭太大而可能會在金融海嘯中滅頂的風險,不惜認賠殺出以求生存的故作鎮定、冷酷無情與明快果決,是協助一般民眾了解當代金融機構運作邏輯的出色佳作。在片尾時,下令全線出貨的執行長John在鳥瞰曼哈頓的主管餐廳裡,邊喝紅酒邊吃牛排邊聽老同事兼固定收益主管Sam在完成任務後因厭戰而請辭時,說出了一段令人啼笑皆非的自辯詞:

「你因為今天讓很多同行垮掉而感到很虛無,但Sam老兄,你已經幹這類勾當快四十年了。如果這叫虛無,那全世界都虛無。只是錢而已,自欺欺人罷了,紙上印些人像,讓我們不必為了吃飽而自相殘殺,幹嘛良心不安?這次與之前的也沒啥兩樣:1637、1797、1819、1837、1857、1884、1901、1907、1929、1937、1974、1987、1992、1997、2000還有這次不知道是搞什麼鬼。我們老是學不會教訓,無法控制、停止、拖慢、甚至些微地改變這些一定會發生的災難。我們只能應變,對了賺大錢,錯了路邊站。贏家與輸家,幾家歡喜幾家愁,肥貓與瘦狗,人間處處有。也許現在幹我們這行的比以前多了,但是贏家對輸家的百分比,一直是一樣的。」

華爾街上最貴的四個字,就是「這次不同」(It’s different this time)。如果真有上帝與金融宇宙玩擲骰子,這個賭局決定輸贏的頻率與狠辣,似乎變得愈來愈極端與暴力。哈佛教授Rogoff與Reinhart於2009年合著的《這次不一樣》一書中,旁徵博引大量數據,詳盡分析了800年來全球各地知名金融危機的始末後認為,金融危機發生的時空背景或許不同,但成因卻高度相似:過度舉債。高槓桿短時間製造高利潤,造成了「這次不同症候群」:金融危機是別國的事,我們已經學到教訓,精明過人,過去的規則不再適用。歷史證明,犯上這次不同症候群的患者,欠人人欠,私有化鉅額暴利;自爆爆人,社會化紓困費用。舊片一再新拍,仍然有票房。到了全球金融資本主義的世代,技術變好了,特效更炫了,但只要人性不變,電影結局仍然一樣:To Be Continued…

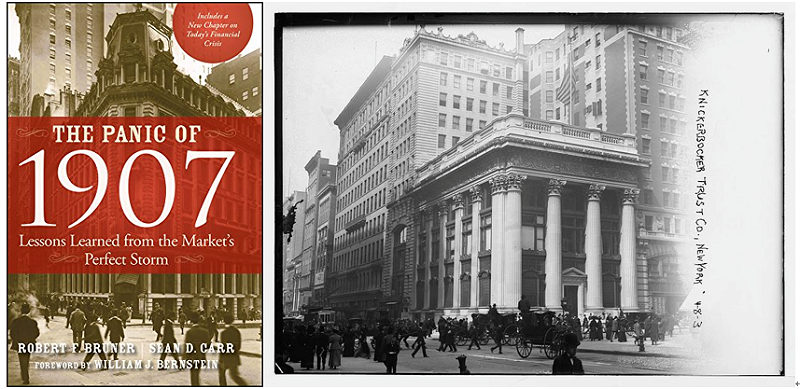

從1814年到1914年這100年之間,美國經歷了13次銀行危機,但1907年是最嚴重的一次。危機的起源,上溯1906年四月舊金山大地震。該次地震造成的立即損失將近當時美國GDP的2%,導致紐約股市應聲下跌約12.5%,其中鐵路類股下跌超過15%,保險類股更在災後兩週內下跌15%-30%。保險公司面對鉅額理賠金的請求,需要出售其他海外資產籌現金,加上許多海外注入的救災款項,造成黃金大量流向美國西部。對當時奉行金本位的世界構成龐大的「擠兌」壓力。以英國央行(Bank of England)為例,1906年四月到九月,從英國流出的黃金總額約6500萬美元,相當於當時英國黃金儲備的14%。為遏制黃金加速流出,英國央行選擇升息,德法央行隨之跟進。壓力傳導到大西洋彼岸,使得紐約也開始感到市面上資金緊俏,偏偏一批想趁股市仍在高檔盤整的時期上市的「高科技」鐵路與製造業類股,讓承銷券商短期拆借的資金需求上升,使得股市虛高,債市下跌。到了1907年,市場情緒十分脆弱,危機已是一觸即發。

危機的引爆點,是一次由當時聲名狼藉的股市作手Heinze與華爾街銀行家Morse聯手針對Heinze家族控制的聯合銅礦公司(United Copper Company)的軋空行動。Heinze的弟弟當時盤算,內部人控制的籌碼非常集中,但市面上的籌碼分散且都被借去放空,如果能融資大舉買進,空頭被軋,券又買不到,只好向Heinze陣營投降,那時Heinze想賣多少錢就賣多少錢。此次行動的融資方,是當時全美第三大信託公司尼克信託(Knickerbocker Trust Company)。總裁Barney與Morse過從甚密,在先前幾樁買賣上大有斬獲,卻警告Morse不要掉以輕心,多準備些銀彈,股票質押成數別太高,並且拒絕提供資金。信心爆棚的Heinze陣營仍然決定動手。1907年10月14日週一,聯合銅礦的股票在Heinze拉抬之下於一天之內由39元漲到52元;週二,Heinze要求空頭回補,股價應聲漲到60元,但是空方居然有辦法從其他地方取得源源不絕的聯合銅礦股票拋售,造成週二收盤時聯合銅礦跌到30元,週三更續跌到10元。Heinze陣營被迫斷頭清倉,一敗塗地,旗下券商不支倒閉,提供融資的銀行也陷入支付困難,倒閉的謠言在紐約市瘋傳,瞬間引發擠兌人龍。為了防杜系統性風險,由紐約大銀行控制的紐約清算所要求Heinze陣營立刻辭去一切金融機構的相關職務,以免事態擴大。雖然Heinze陣營接受要求,但仍來不及阻擋Heinze陣營旗下銀行被擠兌。不過系統性風暴仍屬可控,資金尚未從紐約市金融體系中流出。

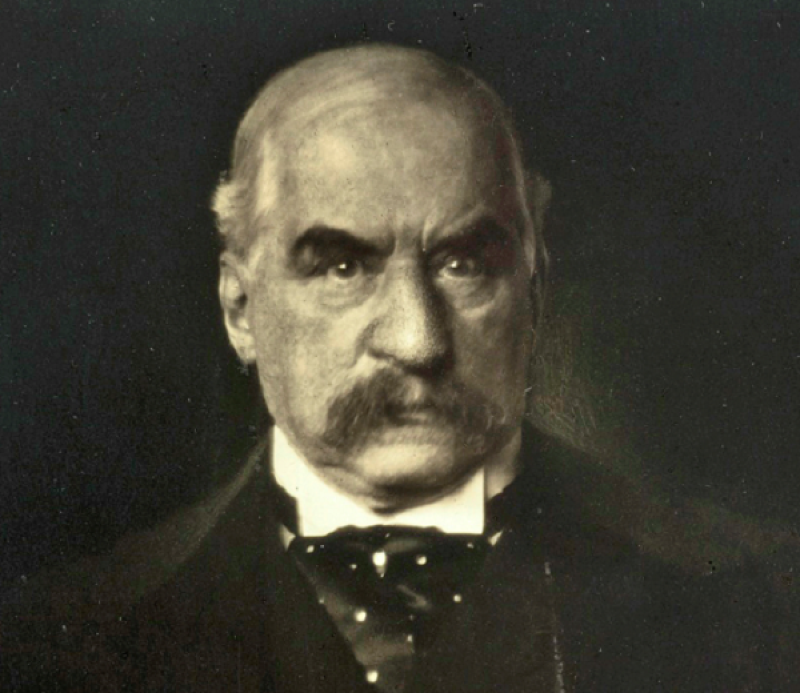

軋空行動失敗一週之後的週一,尼克信託的董事會擔心Barney與Heinze陣營過從甚密,有礙觀瞻,要求其請辭了斷,以免在擠兌潮中讓公司受害。偏偏就在同一天,摩根財團控制的國家商貿銀行(National Bank of Commerce)突然不再為尼克信託擔任清算行。因為尼克信託不是銀行,無法直接參與票據結算,一旦沒有清算行願意為其服務,等於是抽尼克信託的銀根。尼克信託大門前擠兌的人潮蜂擁而至,午飯後即因為資金不足歇業。這則消息立刻摧毀了市場對信託業與證券業的信心,10月22日,券商短期拆款利率飆升到70%,無力償債的券商只好賣股求生,恐慌瞬間擴散到所有重要的信託公司,金融危機眼看一發不可收拾。華爾街中人紛紛著急:Pierpont怎麼還不出手?曾經於1893年協助美國財政部安度另一次金融危機、人稱Pierpont的摩根財團創始人J. P. Morgan的Pierpont,在檢閱過尼克信託的帳冊後無奈的說:沒救了,該倒就讓它倒。

(相關報導:

分析:中國經濟感冒了 世界經濟有藥嗎?

|

更多文章

)

John Pierpont Morgan,摩根財團創始人。(維基百科)

此時在紐約摩根圖書館前面也開始人潮洶湧:各大信託公司的老總紛紛上門請求Pierpont金援。還驚動了當時的財政部長Cortelyou與全美首富Rockefeller聯手向紐約銀行業注資,但仍然止不住股市的拋售潮。10月24日下午一點半,紐約證交所總裁告訴Pierpont,如果不能在三點股市收盤前募集足夠資金穩定市場,他會不得不選擇提前收盤。Pierpont知道這樣會徹底完蛋,迅速召集全紐約銀行的行長於兩點鐘到他的辦公室開會。面對一眾金融高管,Pierpont說:如果不能在10分鐘內籌到2500萬美元,全美50家股票交易所將倒閉。兩點半,勉強湊齊的2360萬美元被投入股市,紐約有驚無險的收盤了。但Pierpomt知道,沒有人或機構有無限的現金來救市。根本之計是要重建信心。當週五晚上,所有銀行家兵分二路,一邊敦促各大教會的神父們在禮拜日安撫群眾,一邊向新聞媒體為紓困方案大聲叫好。紐約票據所旋即發行一億美元的債權憑證,讓現金短缺的銀行能夠用這個具備公信力的籌碼互相拆借,市面終於穩定下來了。

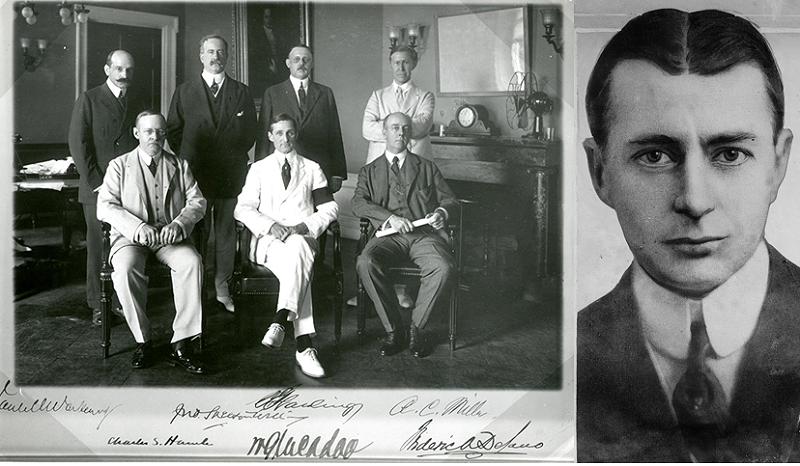

危機落幕之後,擔任國家金融委員會主席的羅德島參議員Aldrich與財政部次長Andrews於1910年11月召集了當時紐約銀行界的巨頭,在喬治亞州的傑奇島(Jekyll Island)密會。這群控制高達當時全球總財富四分之一的金融精英提出了穩定金融的改革芻議:建立一間資本充足的中央銀行。

這份芻議後來成為正式的立法草案,但過程非常波折。仍對金融危機心悸猶存的民眾與西南各州的商界,很難接受一部由紐約銀行家在密室中設計的中央銀行法案。並在國會幾經激烈聽證與辯論後,於1913年12月正式通過,聯邦儲備系統正式成立,成為自第一合眾國銀行(1791-1811)與第二合眾銀行(1816-1836)之後,合眾國史上第三個中央銀行,迄今屹立不搖。在傑奇島參與密會的Benjamin Strong,是當年信孚(Bankers Trust)的二把手,後來榮任聯邦儲備銀行紐約分行首任行長。因為聯儲紐約分行是聯儲會諸行長之首(The First Among Equals),又是常任理事,加上1913年聯儲局法案對理事會的中央領導權限留有曖昧空間,使Strong成為聯儲體系事實上的總裁,並在1920年代大力推動公開市場操作(open market operation)來調和經濟鼎鼐,開啟央行直接干預資本市場謀求經濟增長與價格穩定之濫觴,說Strong為當代中央銀行家之始祖,實不為過。經濟學家Charles Kindleberger曾設想,如果Strong沒在1928年病逝,1929年開始的全球大蕭條或許不會那麼慘痛。

左圖:1914年聯邦儲備理事會首屆成員,右圖:Benjamin Strong。(維基百科)

1929年之後人類又經歷了數十次金融危機,每次危機之中都有一雙看不見的央行之手,干預手法有時細膩,有時粗暴,但隨著危機爆發愈發頻繁,震幅更加強烈,央行之手似乎成為市場仰望的上帝之手,Strong在天之靈,或許會欣見其參與創建的聯邦儲備系統,影響力居然能如此巨大。在美元霸權體系中,聯儲會幾乎等於無上權威,但這個權威是否用在對的地方?過去六年來全球量化寬鬆政策的核心目標基本上是降低融資成本,以利金融體系降低槓桿,刺激投資與消費,讓工資與物價上漲來逐步化解債務沈屙。目前看來,這套干預手法雖然成功讓全球經濟再次出現成長的新芽,但卻造成資產價格暴漲與金融體系與實體經濟「脫鉤」的兩極分化等惡性副作用。鉅額資金在全球市場中進出,製造了繁榮的假象。企圖吸引長期資本進入實業的努力,往往被短期誘因抵銷。當投資人思考的是如何利用有梗的新創公司圈錢套利,而不是切實的研發創新,當資本市場為了「穩定」(通常指既得利益)與「安全」(通常意指金融掮客與技術官僚的工作保障)而接受超低甚至負利率的回報率來持有公債,甚至為了爭取超額利潤而使用高槓桿金融工具來炒作時,崩盤是不可避免的。

物極通常必反,否極卻不一定泰來。崩盤之後有明天,但明天過後卻不一定有詩和遠方。關鍵是時間差。在金融超限戰的世界裡,閃崩的速度遠遠超過人類的應變速度。如果金融體系不能痛定思痛,從根本上對症下藥,只想繼續維穩。不願求新求變,那麼下一次出現閃崩時,目前高度連結的金融體系就算挺得住(也必須挺住)沈重的賣壓與潛在的平倉贖回潮,極度受驚而脆弱的金融體系如果仍然在老觀念中用老方法紓困,又能持續多久?1907年有JP Morgan,1997年/2000年有Greenspan,2008/09年有Bernanke,2015年有Yellen,下次呢?

或許正如黑心交易員出身的執行長John所言,幾家歡樂幾家愁是金融投機亙古不變的規律,也許輸贏的分佈比率無法操之在我,但能否讓投機與非投機的金融活動能夠真正出現分離?基於最先進密碼技術的數位貨幣與公開帳簿,是人類透過金融體系組織社會調動資源的範式轉移。如果人類無法有效進化出化解投機衝動的自我防禦機制,或許應該考慮不只是讓混業經營的金融機構分拆,不再大到不能倒,更應該在既有金融體系以外組建一個平行的價值交換網絡,讓金融回歸促進實業的本質。比特幣的出現,已經證明了這樣的一個替代方案已經存在,而且完全有可能高效低廉的運作。如果這是眾多全球金融機構佈局區塊鏈技術的終局想像,那麼比特幣的價格,不可限量。

(相關報導:

分析:中國經濟感冒了 世界經濟有藥嗎?

|

更多文章

)