韋政通對其他人來說,是個思想家及哲學家。對我而言,是爺爺,也是父親。

我出生時,就是由爺爺從醫院抱著我返家,一直到出社會後自組家庭的這一段二十多年的時光,是我人生中最無憂且懷念的生命片段。我現在仍深深記得的一首童謠「小青蛙」,是爺爺親口一句一句教導我、哼唱給我聽的。他慈祥如洪鐘般的聲音,配合著逗趣的歌詞,每回跟爺爺唱歌,總帶給我許多歡笑。直到現在,每當我遇到困難或煩心的事情之際,總不時想到當年簡單深刻的親情,心中就會湧出一股力量,無形的支撐著我的脊梁,讓我勇敢的繼續邁進我的人生。

在我讀幼兒園時期,每到中午十二點左右,娃娃車便會準時抵達家門口。當老師將車門拉開之際,我總會看見爺爺堆著滿臉的微笑,用力地敞開雙臂,迎接我回家。我們家住在四樓,他就這樣每天緊緊抱著念小班的我,小心翼翼地一層層往上爬,我從來未曾聽過他喊累。

一起和奶奶用完中飯、小憩過後,我們便開始了午後的說故事時間。爺爺總會讓我坐在他的腿上,聽他道著從來不重複的精采故事。無需劇本,也不講二十四孝、孔融讓梨之類的橋段,因為他總以為人與人之間相互的尊重、真情流露是很自然的事,而中國人所謂的「孝」與「順」,對後輩的生命而言是一道無形枷鎖,實在過於沉重。我很慶幸能有一位開明的長者,他親身示範,這一生我們只要認真的愛著、關照著彼此,就已經足夠。

等意猶未盡、未完待續的故事時間結束後,我們爺孫倆便會一起牽著手,到後山散步、餵小雞吃米,也會做些簡單運動。等到用完晚餐,就依著爺爺奶奶的生活作息,直到上床就寢。

我的童年就是在這樣規律、穩定的步調中度過的,爺爺奶奶就如同我的親生父母親一般,用極多的寬容、呵護與耐心,陪著我慢慢長大,讓我知道,他們的愛一直都在。從他們的對待中我也學習到,真實的愛,永遠會有一種堅持在默默守候。

守恆嚴謹的生活作息,僅憑藉一隻眼睛做學問

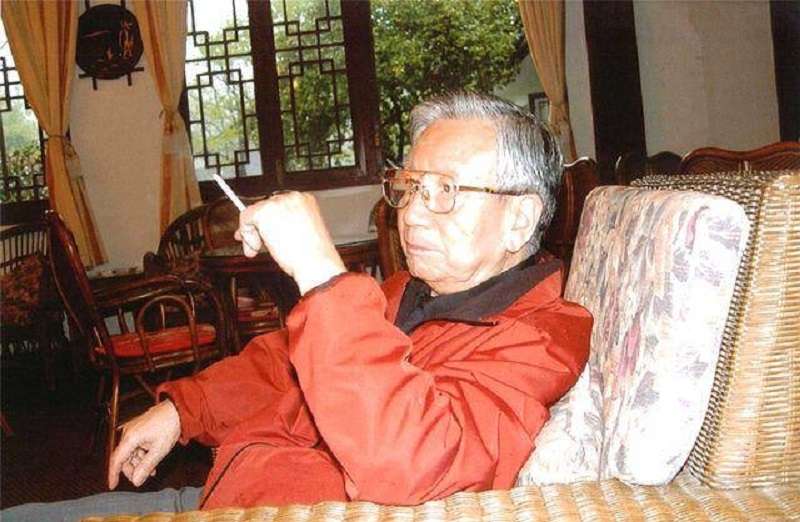

對於爺爺在學術上的地位與成就,兒時的我其實了解有限,只知道爺爺的治學態度相當嚴謹,一天早、中、晚三個時段都平均分配在做學問上。記得爺爺曾告訴過我,他兒時因為直視太陽,導致一隻眼睛將近全盲,後來僅能依靠另一隻眼睛來讀書、寫字。他的一生,就靠著一隻眼睛以及那枝鏗鏘有力的筆,不間斷的做了七、八十年的學問,一筆一畫地刻劃下自身的思想以及對社會的關懷。

爺爺每讀到一本好書,不僅畫重點,還會將讀書索引親筆記在一張張A4大小的紙上,並用鐵夾分別夾齊、整理,再用自己的架構做思考分類。他常會推薦人看書,但絕不買書送人,他常說:「買書錢,是絕對不需要省的。買書,更是對作者至高的尊重。」

臺灣知名藝術史學者何懷碩先生曾在爺爺的著作《智慧不老》序言中提到:「德國詩人海涅寫康德穿灰衣、持手杖出現家門,然後在菩提樹的林蔭小徑去散步,鄰居就知道準是下午三點半。這個故事太有名了。我的哲學家朋友韋政通生活作息的嚴飭、守恆近似康德,拘絜、單調、卻造就深刻、豐富。」

(相關報導:

放下愛憎起手無回,活出白山黑水的酣暢:劉曉頤專訪初安民

|

更多文章

)

何先生用文字相當貼切地呈現爺爺一生守恆嚴謹的生活樣貌,而我這個小孫女在一旁跟著思想家爺爺生活,更是感受至深。爺爺每日的生活作息是:早晨五點半起床,喝點溫開水後,就沿著大埤湖公園或在家中庭迴廊走上幾圈的路,再佐以半個小時左右的氣功。接著,閱報、吃早餐,開始第一階段的做學問。

中餐飯後小憩結束,緊接著他第二階段閱讀寫作的時光。晚餐前的一個小時再做些小運動,聽聽音樂稍作休憩,約莫傍晚六點準時用晚飯;飯後盆浴後,觀看新聞或專訪,再繼續做學問;睡前高粱配小菜,十一點以前就寢。他的生活日常極其規律,是一般人無法想像的,我常常覺得他的生活可能比西典軍校還要嚴謹,用一般人的角度來看,甚至絲毫無樂趣可言,更令我不解的是,他本人身在其中竟也怡然自得。但也許就是因為這些日復一日規律的堆疊,讓我看到了重複的力量,也成就了他畢生引以為傲的學問,無論在思想或生活上,他都擁有自律下全然的自由。

爺爺的自律還體現在生活中的不同面向,例如早餐總是以一顆白煮蛋、一片吐司或芝麻包、一杯牛奶或麥片,再搭配一份中國時報隨餐閱讀,這樣固定的生活模式直到他九十多歲時從未改變。當時年輕氣盛時的我對這一成不變的早餐,曾經反感至極,甚至每到了差不多用餐的時間就想要快閃逃離,但是出門前還是被留步叮囑,至少要把白煮蛋帶著吃。

回首過往,當人生走到現在這個階段,我才漸漸明瞭,那每日一顆的白煮蛋是一種堅持,更是一種平實卻也雋永的關愛。他的重複,也牢牢捍衛住了我們的健康。

天地間的真人,從裡到外追求一致

爺爺的治學嚴謹也表現在平日生活與做人做事上。舉例來說,他每日規律的生活作息不容任何人輕易干擾,即使是親密如女兒的我在結婚後,偶爾想要回家拜訪,都應該要提前報備,盡量不貿然到訪。倘若有人到爺爺家中作客,不慎罹患感冒而未事先告知,他也會請對方回家休息,擇日再聚。爺爺並非不愛與人親近,更不是孤僻之人,相反的,他喜歡結交朋友,更常勉勵照顧青年後進,他只是了解每個人都有自己的生活步調,擔心生病後會造成家人的負擔,或是延誤做學問的進度,希望我們勿因一時之圖便影響他人。爺爺總是說:「每個人都要為別人設想,不能因為自己的無心而造成別人的困擾。」

爺爺對於時間有一種異常的執著,他認為守時是身為一個人最基本的原則。倘若有人約了他,到了約定時間卻未出現,他會馬上掉頭就走,絲毫不願浪費時間等候;上館子用餐,也必定事前訂位。爺爺對於時間的珍惜與對待方式,不諱言的說,對年輕時的我而言,常會產生一種窒息的壓迫感。他在我小時候便常提點我,應當謹記:「生於憂患,死於安樂」,人生豈能隨隨便便!我想可能是因為當時的大環境對他並不寬容,只有嚴謹應對,才能好好的活下去。

不過他的直白坦率有時也常讓我們感到尷尬,例如到餐廳吃飯,如果遇到不合口味的菜或是環境不如他意,便會毫不掩飾的直接批評,他不隱藏自己的好惡,也不在意旁人的眼光,我曾經三番兩次勸阻,但他總很正經地說:「有檢討才會有進步,我希望他們更好。」凡此種種,乍聽之下可能會覺得爺爺有點不近人情,然而,若是了解他的人就能明白,律己或律人,他並無兩套標準。

(相關報導:

放下愛憎起手無回,活出白山黑水的酣暢:劉曉頤專訪初安民

|

更多文章

)

爺爺的真,還體現在對外的為人處事上。他對待他人,無論是市場上的菜販、來家裡修繕電器的水電工、社區管理員、學術界的知名學者或學術後進等,都是那樣的真誠、平等。他就是這樣一個從裡到外都始終如一又純粹的人,對照現今現實功利的社會,更能體現出他性格中的難能可貴。

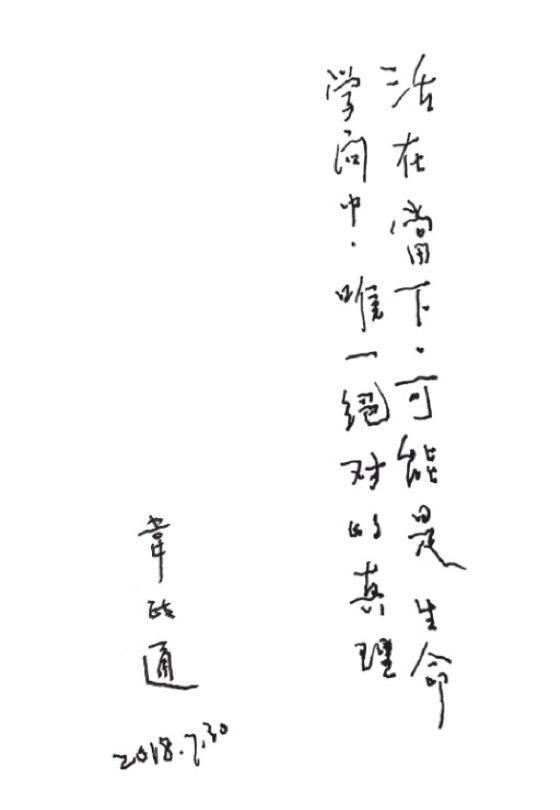

字跡是韋先生生前遺留在桌前最後的手稿,落款時間寫著2018.7.30,是韋先生發生車禍的前幾天。(水牛出版社提供)

忠於自我選擇,愛其所擇

在我念大學的時候,才不經意地從一些泛黃的照片與奶奶的口中知道自己和爺之間並沒有血緣關係(編案:心怡的父親是韋夫人與前夫的孩子)。當下我真的好驚訝,複雜的心情參雜著更多的惶恐,驚的是,他怎會待我如此的好?恐的是,他會不會自此之後不再像過去那般愛我?當時我的心情上下起伏了好一段時間,後來才發現,其實我真的多慮了。就如同當他決定愛奶奶之際,他已經愛了她的全部。

爺爺不僅把我從小拉拔長大,也從年輕到年老始終真心守護、照顧著奶奶。讀者們在本書中讀到爺爺和奶奶年輕時,不顧社會風俗決心在一起的事,我是某次和外子陪爺爺在故宮吃飯時才得知。對奶奶來說,她的第二次婚姻是極其幸福的,因為她遇到了一個真心愛她、懂她、寵她而且願意成就她的人。執子之手,與子偕老,從他們的例子,我看見婚姻的美好。

爺爺在照顧奶奶晚年在病榻上的情感更是讓人動容。有近一年的時間,奶奶生病住在台北振興醫院。每天早上,爺爺都會從家裡親手備好雞蛋、水果、麵包,從內湖搭車到醫院,趕在六點半陪她一起共進早餐.只因為奶奶習慣吃家裡準備的。在奶奶臥床的六年期間,他也推辭了眾多重要的國際學術研究盛會及許多大學的邀約。他曾跟我說過,他已經守護奶奶將近一輩子,不能在她最後的晚年留下任何遺憾,這是他心甘情願對老伴最深情的堅持。

著名中國思想史學者韋政通(右)於8月5日凌晨3點半逝世,享壽91歲。其學生陳復(左)在個人臉書上發布訃告緬懷恩師。(取自陳復個人臉書)

生也孤獨、死也孤獨,自由是天道

當得知爺爺發生車禍的消息時,我和外子立刻從竹北趕到台北三總。一走進急診室,爺爺見到我的第一句話就是:「對不起,給你們添麻煩了。」當下,我鼻酸語塞,就算情況如此危急,就算這個別人其實是他最親近的家人,他還是先掛念自己麻煩了別人。

在醫院的這幾個小時,爺爺的神智非常清楚,交代我們的待辦事項也鉅細靡遺,原本以為狀況穩定後就可以轉院,殊不知沒多久後,爺爺開始說氣呼不上來、身體不舒服。我們一直幫他擦汗、調整床,試圖讓他慢慢吸氣、呼氣。但當他說完:「我眼睛看不見了。」之後,一切生命跡象就漸漸趨緩,直至醫療儀表顯示歸零,全程約莫半個小時左右。

整個過程我們遵照他生前的意思,不使用任何急救侵入性治療,讓他以最少的痛苦,有尊嚴的離去;盡速火化、低調從簡,因為任何形於外的儀式,就他而言,都會麻煩到別人。從二○一八年八月五日凌晨三點半起,他的這一生,將永遠不再麻煩任何人。

爺爺平日鮮少上醫院看病,為了保持健康,他盡全力維持規律的生活,因為他清楚知道,只有自律才能在思想與形體上獲得全然真正的自由。我曾對爺爺說:「我好害怕面對你有一天終要離開我。」但爺爺卻邊笑邊摸著我的頭,對我說:「當這一天來臨時,你應該為我感到開心才是,因為現在的我,已經做好日日是死日的準備。我每一天,都是個日日新、又日新的新人,我活得快樂充實且意猶未盡。」也就是他這些言猶在耳的話語,鼓勵著我勇敢地去面對他意外過世的低潮遺憾。

這本書,獻給天上我最敬愛的爺爺

爺爺生前曾在一次餐敘中提到,他將要出版一本令人跌破眼鏡的新書,風格與先前出過的三十多本書籍迥異。當下我們聽了其實不以為意,因為他出新書,也不是第一次了,沒想到,這次因為他千算萬算也沒料想到的意外,竟讓我出乎意料地也參與了此書籍的出版工作。

失去了原作者的指導與叮囑,卻也很有緣的結識了羅文嘉大哥、編輯黃麗瑾小姐,更十分感謝王立新教授以及爺爺的學生柳恒博士的協助,參與拼湊爺爺學術上我們未竟的明白。

個書稿籌備工作中,回顧爺爺一生的過程,他還是沒有讓大家失望,他真的很真誠且一致,以守恆、自律、堅持、孤獨,全然貫徹「哲學即是生活」。期盼這本他唯一沒有參與產出的新書,能夠帶領讀者或多或少進入韋政通的一段人生。