2018年,諾貝爾物理學獎獲獎名單出爐,獎項得主之一是史崔克蘭(Donna Strickland),她摘得科學界至高殊榮。然而很多媒體報導聚焦的角度卻在她是繼居禮夫人(Marie Curie ,1903年獲諾貝爾物理學獎)與瑪麗.格佩特-邁耶(Maria Goeppert-Mayer ,1963年獲諾貝爾物理學獎)後史上第3位獲諾貝爾物理學獎的女性。

儘管美國女性生物化學工程師阿諾德(Frances Arnold)同樣贏得了今年的諾貝爾化學獎,但女性諾貝爾獎得主的罕見引發了人們對女性是否被排除在科學教育和事業之外的疑問。過去的百餘年間,女性科研者已取得了長足的進步。但有確鑿的證據表明, Stem(即科學、技術、工程和數學)領域的女性代表人物仍十分鮮見。

研究指出,堅持在Stem領域追求事業的女性面臨著顯性與隱性的發展壁壘。男性主導這些領域的偏見根深蒂固,而女性在這些領域的表率不足,常被視作掛名而已或乾脆被當做局外人。

當女性在運動、政治、醫藥、科學領域贏得最高的成就時,她們便成為所有人,尤其是女孩和其他女性的典範。但對比男性,女性在Stem領域活躍不足的情況是否有所好轉?是什麼讓教室裡、科研實驗室中、管理崗位上的的女性卻步?又是什麼阻擾了女性贏取獎項?

似是而非的性別刻板印象 傳統的性別刻板印象認為女性「不喜歡數學」且「不擅長科學」。無論男女都持這樣的觀點——但研究者以實證為依據駁斥這一觀點。研究表明,女孩及女性避開Stem教育並非由於認知能力的欠缺,而是因為早期接觸和體驗到的Stem、教育政策、文化背景、刻板印象,加之榜樣人物的浸潤不足。

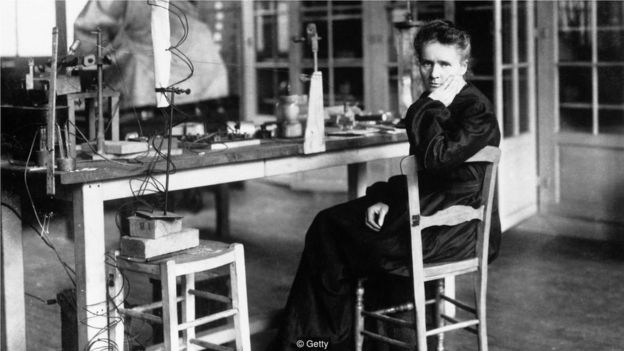

居禮夫人是首位榮獲諾貝爾物理學獎的女性;1903年,該獎由她與丈夫皮埃爾 (Pierre) 共同獲得。 過去幾十年間,為推動女性在Stem領域的發展,社會各界作出了諸多努力。這些舉措主要集中於透過教育改革與個人項目以消抵這些刻板印象,同時增加Stem梯隊(從中小學到本碩博教育路徑)中女孩的人數。

目前情況已有起色。越來越多的女性表現出從事Stem領域事業的興趣並且在大學期間攻讀Stem專業。女性如今佔了心理學和社會科學從業人員的一半甚至以上,她們在除計算機和數學外的其他科學從業人員中的佔比也越來越高。據美國物理研究所(American Institute of Physics)相關數據顯示,如今獲物理學學士學位的人中約有20%是女性,物理學博士學位的人中女性佔比18%,數字相較於1975年有所增加。1975年,僅有10%的物理學學士學位獲得者和5%的物理學博士學位獲得者是女性,

Stem領域的「天花板」 女性在 Stem學術生涯中會面臨眾多結構性與制度性壁壘。

除了性別薪酬差距等問題外,學術研究的結構常使女性想要在工作上獲得成功的同時平衡工作和家庭的投入變得困難。在實驗室從事科研工作常常需要在實驗室潛心鑽研數年。終身職位制的種種限制雖說不會使得女性維持工作生活平衡、承擔家庭責任、生兒育女、帶薪家事假等變得絶無可能,但難度並不低。

再者,在男性居主導地位的工作場域中工作可能會讓女性感到被孤立,覺得自己被當做是個「吉祥物」,而且更容易受到騷擾。女性常常難有建立人脈、社會交際的機會,她們會感覺是實驗室文化圈、院系學術圈或者所處領域的圈外人。

某領域中女性數量不足時(不到總數的15%),她們就很難為自己發聲,也更可能被視為少數群體和例外。居於劣勢地位時,女性可能會在壓力之下去更多地承擔學術委員會中的「吉祥物」或擔任女性研究生的導師。

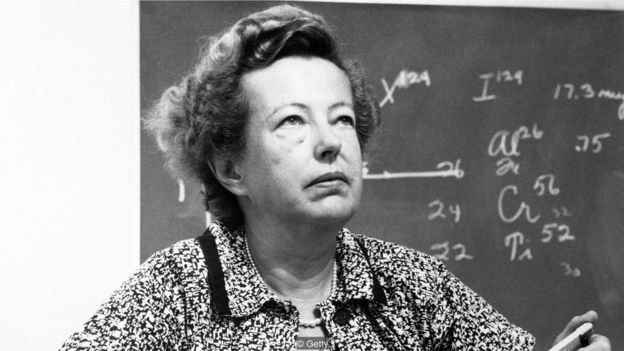

居禮夫人1903年獲得諾貝爾獎的60年後,瑪麗亞·格佩特-梅耶成為第二位榮獲諾貝爾物理學獎的女性,這一獎項由她與漢斯.D.延森 (Hans D Jenson) 及耶諾·維格納 (Eugene Wigner) 共同摘得。 女性同事更少的情況下,女性會更難建立與其他女性同仁的關係,獲得她們的支持並構建諮詢網絡。而當女性因為家庭或育兒責任且無法使用科研基金來補貼育兒費用時,女性就更不可能投身工作聚會或者參加會議,女性被孤立的局面會更加惡化。

大學、行業協會及美國聯邦基金等採取了一些舉措以解決此類結構性壁壘的問題。這些舉措包括推進家庭友好型政策的頒布,增加薪酬公布的透明度,加快推進美國教育法修正案第九條(Title IX,旨在推動女性獲得平等工作機會)的保護措施等,為女性科學家提供輔導及幫扶項目,給予女性科學家充足科研時間的保障,並且在招聘、科研支持及職業發展等方面傾向女性。

這些項目帶來的結果有利有弊。舉例而言,有研究指出,諸如休假、親身照顧小孩等家庭友好型政策可能會加劇男女不平等,造成男性科研生產力提升卻加重女性的教學及服務責任。

全社會——包括普羅大眾、媒體、大學僱員、學生、教授等——一般都覺得科學家和諾貝爾獎得主多為男性、白種人、年紀稍長——這麼想也有道理。因為 97% 的諾貝爾科學類獎項得主都是男性。

這是隱性偏見的例證:這是一種無意識的、不自覺、自然而然又無法避免的假設,我們所有人,無論男性還是女性,均對我們周圍的世界持有這一假設。人們做出決定是根據潛意識的假設、偏好、刻板印象,即便有時它們會與人們所持的顯性觀念相悖。

隱性偏見將影響女性發佈研究成果及因自身努力獲得認可的能力。相較於女性,男性引用自己的論文的機率要多56%。這種在認可度、獲獎率、引用數方面的男女差距被稱「瑪蒂爾達效應」(Matilda Effect)。比起男性,女性的研究成果被引用的概率更低,而她們的想法也大多會歸為男性所有。女性作為單獨一作的學術文章其發表的審核週期是男性作品的兩倍。期刊編輯領域如擔任高級學者、第一作者及同儕評審等的女性鮮少。研究把關人職位上的性別邊緣化也不利於女性科研的進步。

1963年格佩特-梅耶榮獲諾貝爾獎後,時隔55年,加拿大科學家史崔克蘭(Donna Strickland)與美國科學家亞瑟.阿斯金(Arthur Ashkin)、法國科學家傑哈.莫羅(Gérard Mourou)共同摘得諾貝爾物理學獎。 當某位女性成為世界一流的科學家,隱性偏見也會導致她很難被邀請作為主題演講者或客座演講者去分享自己的研究成果,進而大大減少了她在該學術領域的曝光,並且會降低她被提名相關獎項的可能性。這一性別失衡的現象非常顯著,我們從女性專家在大多數話題的新聞報導中被引述的頻率之低便可窺得一二。

人們給予女性科學家與其成就相稱的尊重和認可是少於男性的。研究表明,當人們談到男性科學家或男性專家時,人們更有可能使用他們的姓氏,而在談到女性科學家或女性專家時,卻更會使用她們的名字來指代女性。為何這點很重要?因為實驗表明,以姓氏來指代的個人更有可能被認為聲名顯赫。事實上,有研究發現,以姓氏稱呼科學家讓人們覺得這些科學家應該被國家科學基金會(National Science Foundation)授予成就獎的機率高出了 14%。

作為一名物理學副教授,榮獲諾貝爾獎於史崔克蘭是一項巨大的成就;而作為一名相比男性同行要面臨更多壁壘的女性來說,能榮獲該獎項,在我看來,意義深遠。

科學史上得獎的基本是男性,這就是現狀。若我們不想再等五十年來見證第4位獲諾貝爾物理學獎的女性,就得解決Stem領域的結構性與隱性偏見。希望到那時,一位女性在獲此科學殊榮時被新聞報導並不是因為她的性別,而是因為她的科學研究成果。我期盼著這一天的到來。