2017年9月,金宇澄在上海檔案館的東方講壇,談論一堂生動的寫作課。關於虛構與非虛構,關於素材,關於生活在城市中人怎麼正確看待這個豐富巨大的素材庫,怎麼表現人的複雜與真實。以下是部分文字記錄。

一、「文學是寫人,人的記憶經過一段時間,就會發生錯誤。」

《繁花》和《回望》裡都寫到一位老地下工作者,因為種種原因,1949年後被關押,直到撥亂反正出來。他是我父親過去的領導人,他肯定掌握了大量的舊時印象和記憶,等1979年人們再見時,他簡直像一個出土文物,幾乎忘記自己所處的是什麼時代。打開自己舊箱子,裡面都是解放前的東西,他穿起皺巴巴的西服、戴了舊禮帽,像舊時代那樣壓低了聲音,講1945、1949年形勢。

記憶的不確定性,也就是魅力之所在,如果把這些不確定性抹去,個人的色彩就降低很多。

金宇澄父親1980年整理的《上海工運》研究材料。(照片提供:金宇澄)

二、「個人的記憶,要落在文字上面才可以保存。」

所謂敘事,相對來說比較真切的是日記。我寫《回望》時查資料,查到一本文革時代出的《太平天國史料》,無意中翻到其中的《柳兆薰日記》。此人是柳亞子曾祖父,在三年的日記裡,他用二十幾萬字的篇幅記錄了太平軍進入蘇州、吳江一帶的情況,包括後來跑到上海避難的情況。

這材料太精彩,我忍不住把書中很多細節抄下來,愛不釋手。為什麼呢?一個一百多年前的吳江大地主,有三四千畝土地,他是怎麼生活的?這是現在人無法想像的。我們哪怕看相關電影、看其他的資料,都很難找到日記那樣忠實記錄每天的生活。把抄下的內容分門別類,第一個關鍵字就是「祭祀」。他要做很多儀式,每天早晨會做各種複雜的祭拜天地鬼神,念各種咒、靜坐、看莊稼形勢,包括看天相,每天自省、讀詩書、寫字。書裡常出現的特別記錄,是對所寫過字的紙──過去有專門名詞「字紙」──都恭恭敬敬地收集起來,到一定時候舉行儀式焚化。因為太平軍不相信這一套,等太平軍離開,他就到戰場上、到他們居住的場所、到馬棚裡,把這些寫過字的紙收集整理起來,弄乾淨,等黃道吉日燒掉,或者花錢請一個專門收集的和尚送到普陀山去焚化。他常在日記裡自責自己不夠敬重「字紙」。

文學界一直認定中國文化的核心在鄉土,那麼鄉土在哪裡?「鄉土」在這部日記裡面表現得非常清楚,我們可以看到一個鄉紳怎麼過他的中國文化生活。個人的記憶,把它留住、落在文字上面,它才可以保存,因為現實已經沒有了。

每個時代的日記、文學,關注的是人事,但是對人的注意點不太一樣。過去我注意小說、傳記裡的人,現在卻特別注意一些更碎片化的關於人的記錄。

(相關報導:

金宇澄小說選讀:迷夜

|

更多文章

)

比如《南亭筆記》,作者李伯元也是《官場現形記》的作者,他寫的是一個一個的真人,只用三言兩語,留下大量的想像空間。比如清末的一個將軍,綽號「清代趙雲」,穿白盔白甲、騎白馬,有八個老婆,錢多得花不完。他常會到上海來,當時上海已經開埠,有妓院,有四馬路,他每次到了上海,就化妝成乞丐,跪在馬路上,像現在地鐵出口發廣告的一樣,手裡拿一大疊手紙,凡看見漂亮小姐過來,就發一張給她。其結果可想而知,遭到是大部分人的冷遇,或者把紙丟在他臉上,當然也有心地好的女孩子。她們把手紙帶回家,打開一看,裡面竟夾著一張黃金做的葉子。他為什麼這麼做?記錄就此結束,這些欲言又止、三言兩語的手法,會使人物更為醒目,特別讓人難忘。我們在其他的清代筆記裡,也看到過當時八旗子弟流行的一種扮乞丐風潮,有個八旗子弟忘記退下一個昂貴的扳指,露了馬腳,這類記錄同樣沒有原因。這位白將軍做這樣的事究竟是為了什麼?

寫作上有個詞叫「塑造」,意思是拼貼大量的材料,由內到外強化某一個人物。這當然是可以的,但不該是唯一的標準。尤其在見多識廣的當下時代,讀者有更豐厚的文學儲備和想像力,往往作者煞費苦心安排好的效果,還不如簡單的方法有魅力。這是我個人的觀點,中式筆記體的寫法,意在非常簡約,幾十個字就記錄了作者眼中所看到的人,就等於上了一個菜,你剛覺得味道好,就已經吃完了,你會一直記得它。

陳定山的《春申舊聞》也很漂亮。當年有位名人叫葉澄衷,上海的澄衷中學就是他辦的。葉有個後代葉仲方,按現在說法是個家產上億的富家花花公子。有一次,在上海最冷的天,他請一百多人到他的家吃飯,有意讓傭人把火爐燒得特別熱,像浴室這麼熱。一百多人都是有頭有臉的富人,他們穿的裘皮大衣,一進屋就脫在門口。後來大量喝酒,熱不可耐,等喝得差不多時,個個都汗流浹背,如同身在浴室。這時葉仲方進來說:「對不起各位,我今天請你們來吃飯,實際是沒有錢的,便把你們脫在外面的大衣都當掉了。」說完,就把一大疊的當票扔向空中。當時不像如今可以叫計程車,都是三輪車、黃包車。這麼冷的天,穿著單衣怎麼回去?窘況可想而知。這些人非常狼狽,對葉仲方恨得不得了。過了三天,各人家裡都有人來敲門,傭人端著大盒子說:「我家主人給你買了一件新大衣。」這個結果,又搞得人家哭笑不得。這種事在現在,即使有那麼多的富家子弟,卻沒聽說過。據說葉仲方後來參加了中國遠征軍,表現非常英勇。

簡單的筆記特徵,只在記錄,沒有解釋,等於說對這類筆記的閱讀,我發現了自己長期忽視的,以前根本不清楚的關於人物的文字魅力。

都說陳巨來《安持人物瑣記》非常八卦,比如他寫當時有名的一個上海畫家,從北京買一個女孩子做二房,安置在巨鹿路陳巨來家附近。他有大房,娶小是瞞著家人的,他對陳巨來說自己不能天天來,對這女孩也不瞭解,他不在家時,請陳幫忙看一下女孩的脾氣到底怎麼樣。陳晚飯後就去看這女孩,幾天後向畫家回報說,這女孩不行啊。畫家問為什麼,他說這女孩心特別野,一見面就想拉陳出去聽戲、出去玩、吃夜宵……根本坐不定。畫家就急了,說那怎麼辦,自己要顧兩頭,有什麼辦法沒有?陳巨來說沒辦法,這是你自己的事。畫家堅持請他想辦法,陳巨來無奈說,只有一個辦法,讓這個女孩吸鴉片。以後,畫家再問情況,陳巨來說,現在好了,一進門她就躺在鴉片榻上,安安靜靜跟我聊天,聊到晚上我打道回府。

(相關報導:

金宇澄小說選讀:迷夜

|

更多文章

)

吸鴉片這個細節很讓我震動,作者極其自然地說這個毒品,體現了當年的舊習,表露出複雜的特殊世態,是我們熟讀30年代小說仍然陌生的圖畫。作者陳巨來這樣記錄,並不知道自己在寫書,這是他1970年代被關在牛棚裡寫的交代材料,寫到這節陳就批判:「萬惡的舊社會啊」,自我責備了一番。據說這部書遭到的批評是,「陳在胡寫,都在黑別人,但比如這一節的敘事,他明顯是在黑自己。」這些往事,讓我觸碰到了某種被遮蔽的年代的真實。這一類的回憶包含了更細微、更特別的細節,重新拼接起一個我所陌生的過去記憶。

日記、回憶錄、筆記歸併為非虛構,那是個新詞。所謂非虛構,也就是連接「報告文學」的一種紀實手法。非虛構包括了紀錄片、口述實錄、田野調查,在可讀性上,這種文字形式應是充分顯示了材料的豐沛和駁雜的。

幾年前上海有一位張老先生,做了一件了不起的事,中國社科院出版社出了他一大本書──《四明別墅對照記》。張老的本事大到什麼地步,退休後把愚園路這一整條大弄堂的所有住戶,做出一個詳細的調查檔案,大弄堂裡都是他幾十年的老鄰居,他可以做到每家每戶都簽字同意發表這個調查。從1950年開始,記錄每戶人家大大小小人口,每人都有照片,屬於什麼政治成分,某號某人怎麼會有兩個老婆,是做什麼工作的,什麼時候買的房子,什麼時候家道中落……作者把這群人的戶籍檔案,家庭故事全部做出來,出版後做過一次修訂,印了兩次。我佩服作者的這種認真的精神,不是一般人能做到的,以此證明他的能力。

這書第一版寫到他年輕時代,也就是日本人佔領的時代,鄰居都說大弄堂底的某號,是一個日本高級妓院,但一直沒有調查清楚,因為沒人證明,相關檔案也沒有了,只能存疑,成了他唯一的心病。

等到修訂版出來,張老告訴我,這問題已經解決了,他第一次做調查,弄堂裡有個老爺叔沒有透露,等第二次再詢問,老爺叔就告訴了作者,他可以證明,這個日本妓院是存在的。為什麼呢?他當時是個小孩子,每天下午幾點鐘,從他家窗子能看到對面那個妓院,有兩個日本女人在洗澡,他經常看到,並且指出該戶某些建築痕跡等等,作者這才認定了弄堂某個號碼,專門接待日本軍官的歷史,《四明別墅對照記》關於人的材料之豐富,尤其1950年代派出所存有各戶詳細至極的檔案記錄,反映了時代的特徵。城市調查,尤其這種極為陌生的方式,一個作者面對如此艱巨的挑戰,引領讀者看到眼前這一條大弄堂人的細節,並不簡單鑑定為「冷酷無情的水泥森林」,而是一幅極為複雜精緻密集的人的樣本。

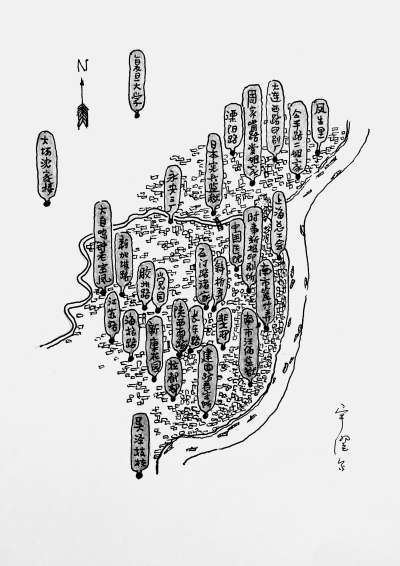

20180822-金宇澄專文-我父母住過的上海地點(1965年止)。(照片提供:金宇澄)

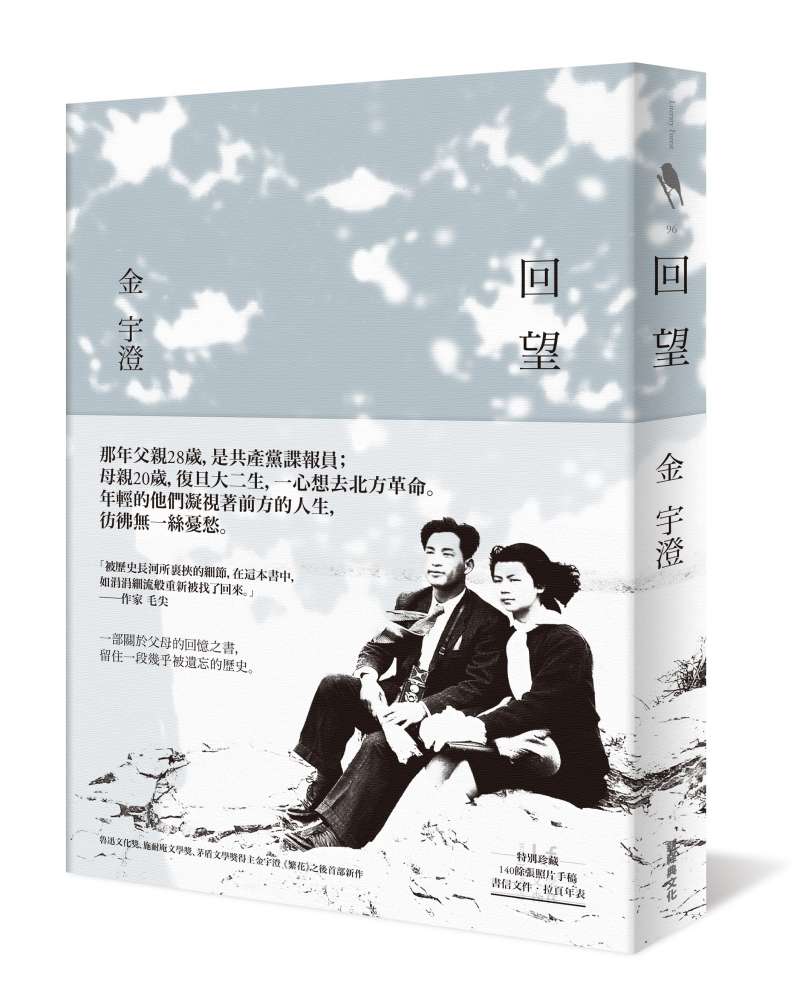

三、《回望》這本非虛構的書,在目前這個情況下,要怎麼做?

有關人的記錄,讓我寫作興趣同樣轉移到了人的枝節、有關各種材料的運用上。《回望》是據我父親留下的材料寫的。有朋友說,你怎麼這麼有本事,把父親東西都保留下來了。我說確實最該感謝我父親,他留下了很多申訴材料,是當年一遍一遍,一年一年寫那些材料,反覆書寫過程,也使這些材料越來越嚴謹。他已經做了嚴謹工作在先,包括所處事由的本身,都不是常規的嚴謹——比如日本人審他的現場記錄,雙方一來一去,他既要隱瞞自己身份,又要表現是金華國民黨地區過來的文人,包括他對汪精衛政府的意見,完全像當時普通文化人那樣回答,是非常難的,但他做到了,保護了組織的祕密,被江灣日本軍事法庭以「妨礙社會罪」判刑七年。這種臨場應對和記錄的文字,不是我寫的,卻是他在現場必須做出的一種如臨其境的姿態。這本書有價值的地方,就是這類文字的表現。

(相關報導:

金宇澄小說選讀:迷夜

|

更多文章

)

遙遠的「地下工作」,在我們的概念裡,在我們看的電影裡面,好像都像鐘錶一樣精確,但實際只要事關於人,是人做的事,就會有很多人為的失誤。包括書中寫的佐爾格事件,實際上明明東京方面已經出了事了,父親上級領導居然沒有通知大家離開,這都是一些人為的失誤。

寫這類內容,我儘量以細節說話,用材料、信件包括圖片說話,如果沒有舊空白,只要前後都是當事人說的,哪怕前後並不完全符合,也該把它保存下來。我在後記裡面說的很清楚,用這個方式表現才是有意義的。留出空白是最妥當的方式,讀者會產生自己的某種判斷,每個人都有不一樣的想像空間。

四、所謂虛構──金宇澄的寫作建議

1 、對於故事的追求到了極致,虛構完全被非虛構俘虜,虛構能力在哪裡?

虛構是「純文學」的小說、詩歌這一塊。在我印象中,小說到了1990年有一個分界點,在這之前大量西方作品湧入,眼花繚亂,當年作者的創作都講究文體、語言、方式,1990年後開始有電視劇、有電影,小說可以改編電視劇、電影,那麼改編電視劇和電影最大的要素就在一個好故事。好的語言和好的樣式,一旦改編就沒有任何用處,但故事卻非常有用,所以說從1990年代開始到現在,人們對於故事的追求已經到了極致。

我講兩個有意思的事,多年前有作者寄我一個小說,內容是「新沙家浜」,意思是把《沙家浜》改寫了一下,把阿慶嫂寫成一個蕩婦,把胡傳魁寫成和原來相反的人物,新四軍幾個角色也都是反著來。我看過後問作者,是不是沒內容寫了?怎會沒東西寫呢?你是怎麼來的,就等於你是誰。你從哪裡來、到哪裡去、你家、親戚朋友、你生活的地方,怎會無聊到改這樣的內容?最後我當然只能退他的稿了。

多年前有廣東新聞:一小青年在ATM取款,一下子吐出來二十萬,結果他把錢帶走了,過段時間又去投案。有個作者朋友,就把這事寫成一個小說,等於把一個新聞稿內容的人名改了一下,寫成一個中篇。讀者怎會接受?缺乏想像的創造,直接原封不動搬過來,怎麼比得過現實?作者的虛構能力在哪裡?虛構完全被非虛構俘虜了。

語言是文學最重要的一塊。翻開書第一打動你的就是語言,你要看很久才知道是不是好故事。

《包法利夫人》、《人間喜劇》,語言差別不多,但據說福樓拜是最生動最豐富的法語作家,經過翻譯就看不到了,語言只對本國讀者產生影響。

1990年看見臺灣《光華畫報》報導,中國大陸第一個裝滿舊物的集裝箱到達臺灣的圖片。當時大陸的舊房子不值錢,一個徽派的房子被拆掉,房梁、窗戶、門窗都不當回事,但臺灣人收購,碼頭上每人都戴著白手套接船。我有個朋友做集裝箱生意,他說做這票生意最麻煩,因為門窗構件尺寸都不一樣,各種舊東西舊屏風,包括馬桶,仔細裝箱完了,海關有時又要求全部檢查,就得全部搬出,再裝箱時心裡很怨,又熱又髒,一般裝不回去,最後拳打腳踢塞進箱子,根本把它當垃圾。我說的這個意思就是,傳統元素你怎麼對待它,你可以戴白手套迎接,也可以拳打腳踢,把它當垃圾。

(相關報導:

金宇澄小說選讀:迷夜

|

更多文章

)

這些集裝箱的舊東西,沒多少年都知道它們值錢,不會賤賣了,舊文學的元素,「五四」前白話樣式,「鴛蝴」句子,也都早就判了死刑,包括剛才所講的筆記方式,傳統中式短句,不表現人物內心的樣貌,有沒有它們的價值?為什麼《繁花》會用那樣的內容?因為我是編輯,我知道沒人會用,就可以實驗。小說需要個性,需要再發現。

「上海太豐富,我寫的不過是我立足的這幾平米所見。」

城市的不可知,我問過王家衛導演,香港和上海,不同的地方是什麼。從清代到現在,香港藏有多少內容是沒人知道的,而上海經過了兜底翻,一度都拉出來曬過大太陽,這座超級大城市,曾經完全被敞開拉鍊,然後它慢慢閉合,曾經一度我們都知道它很多祕密,但是然後它又慢慢變為了神祕的森林。

很多人因為我寫了《繁花》這本書,要我講一講上海。彷彿我是瞭解上海的,但其實我幾乎不瞭解它。個人沒辦法瞭解一座森林,即使你在上海生活一輩子,你也不會清楚它。你能知道它什麼呢?根本不知道。只知道你的一個範圍、幾個街區、一些年代,等於你站在森林裡,只能見幾平米的環境裡有什麼植物、什麼小動物,遠遠看過去,森林永遠是幽暗無比的,裡面突然有一個黑影過去,都不知道是什麼動物閃過去了。

人們常說中文的根基在鄉土,其實所謂鄉土,在沈從文時代已開始逐漸流失,移往城市。城市即鄉土,後者的豐富性,實難與城市比較,它蘊含著各種可能。張愛玲的名言,鄉下吃一塊臘肉大家都知道,城裡公寓窗前換衣服也沒人發現,說的是一份自由。

《繁花》的小保姆抱怨村裡做錯件事,一輩子都記著,她只喜歡上海。

*本文作者為小說家,《上海文學》執行主編。曾出版《迷夜》、《回望》、《繁花》等。本文是2017年9月,金宇澄在上海檔案館的東方講壇,結合自身著作《繁花》、最新作品《回望》,進一步談論虛構與非虛構、素材的使用、生活在城市中人怎麼正確看待這個豐富巨大的素材庫,怎麼表現人的複雜與真實。《回望》由新經典文化出版。