說吧,學什麼?俄語、阿拉伯語、中文?還是大提琴、黑管?或者是量子物理學?

告訴你,人類大腦什麼都能學會,而且速度很快。至少剛開始是這樣。

研究發現,學習效率最高的時段是接觸到新知識後最初20個小時。有人把這稱為「20小時學習法則」。

在這魔幻般的20小時中,大腦對新鮮的刺激反應最強,最容易吸收,學習新知識的速度最快。有些專家認為,大部分學習發生在這段時間。

過了這個窗口期,知識的積累速度就逐漸減慢。

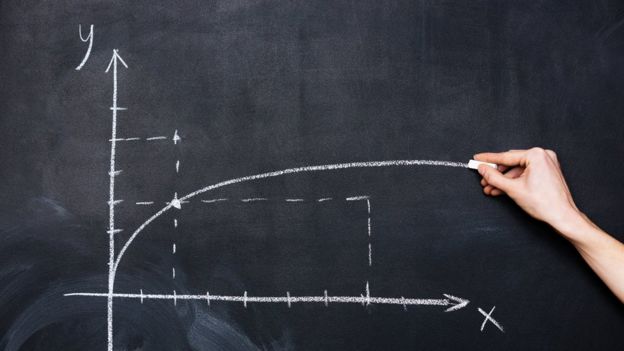

大腦對信息刺激的反應剛開始最強,然後逐漸減弱

大腦對信息刺激的反應剛開始最強,然後逐漸減弱19世紀德國心理學家和哲學家赫爾曼·艾賓浩斯(Hermann Ebbinghaus)是最早研究大腦如何吸收和積累新信息的學者之一。

他發現了學習曲線,這條曲線代表了一項新技能和掌握這項技能需要的時間這兩者的關係。

在坐標繋上,縱軸(y)代表知識,橫軸(x)代表時間。

學習曲線把這個道理說得很清楚

學習曲線把這個道理說得很清楚這樣,艾賓浩斯發現在最初幾個小時內,花越多的時間學一個新課題,則學會的知識越多,坐標繋上的曲線快速上升。

過一段時間之後, 大腦的學習能力不再上升:雖然最後你投入的時間和努力會把你帶到「完美」,但你的知識積累速度跟最初那段時間相比則明顯減慢了。

現在,艾賓浩斯的曲線圖已經成為一項常用工具,人們用它來估算掌握一項新技能大致需要多長時間。在商業領域,這個工具更經常被用來衡量生產率。

我們

我們初次接觸一項新的知識、技能時,頭20個小時最關鍵,效率最高,這是由大腦的特點決定的:對新的刺激,大腦會做出迅疾反應,並吸收盡可能多的信息。

新鮮感和學習效率有關係

新鮮感和學習效率有關係隨著時間推移,同一項刺激不斷重覆,大腦的反應開始減弱,快速學習階段結束。這個階段用來形成習慣,完善對知識和技能的掌握,但速度減慢。

這就解釋了為什麼我們學新東西的時候,最開始效率最高,吸收的最多最快。

找到自己的學習方式

美國學者喬希·考夫曼(Josh Kaufman)講授如何提高生產率。他對這個學習定律堅信不疑。

他的暢銷書《最初20小時:如何把握任何事物的學習中最困難的階段》(The First 20 Hours: Mastering the Toughest Part of Learning Anything),就是基於這個信念。

抽時間學習,積少成多是有道理的。

抽時間學習,積少成多是有道理的。他的建議是,把學習內容分解成容易消化的小塊,每天用45分鐘時間擯除干擾雜念,專注於學習這些小塊知識。

這樣的結果是,也許你不會成為這個領域的專家,但這麼學習20小時(大約是1個月 )之後,就已經能夠輕鬆地把挫折阻障甩在身後了。

一旦你掌握了這門新技術,運用自如之後,就可以進一步精雕細琢,研磨完善了。

另一種學習方法叫「5小時法則」(Five-Hour Rule):每周5天,每天1小時學習新知識或技能。

美國開國元勳之一的班傑明·富蘭克林(Benjamin Franklin)極為推崇這種刻意學習方式,即每天設專門的時間用於學習和思考。

富蘭克林篤信科學的學習方法和持之以恆

富蘭克林篤信科學的學習方法和持之以恆富蘭克林規定自己從周一到周五,每天至少用1小時來學一樣新的知識或技能。

在他感覺自己對某個課題、事物、技能的了解夠多了之後,便開始轉向下一個目標。就這樣周而復始,一直到生命終結。

專家們認為,如果我們恪守「5小時法則」,那麼掌握一項新技能的時間是4周。 (相關報導: 原來fine也有負面意義、吵架超好用!10個字典查不到的「高頻率用字」隱藏用法大公開 | 更多文章 )

關鍵就在於持之以恆和保持動力。